臓腑生理の学習

皆さまこんにちは、鍼灸学生のイワイです。

東洋医学概論の臓腑生理について復習している中で、分からなかった問題について調べてみました。

【問題】情報伝達に関与する働きを持つのは、どの臓腑によるものか?

これに関して、当初は心の働きだと思っていましたが、どうやら心ではなく、奇恒の腑の一つである「脈」の働きだったようです。

(寄り道しての復習です↓)

奇恒の腑とは?

水穀と直に接することない密閉した中腔器官であるとともに、精気を蔵するという機能も持っている。

胆、脳、脈、骨、髄、女子胞

話を戻しますと、脈は奇恒の腑の中でも心と関係があるというわれており、

脈は血脈、血府ともいわれ、生理物質が運行する通路であり、全身に分布し、臓腑と直接連絡しています。

脈の主な機能は、

①生理物質の運行 ②情報の伝達 です。

ここでは、上記の問に対して

②情報の伝達 について学んだことを記します。

【生理】脈は、臓腑の機能や病態を反映するため、気血などは生理物質を通じて、情報の伝達に関与している。

また、脈は経絡の概念に内包された組織、器官であり、経絡の機能である情報伝達に関与する。

奇恒の腑の働きについて触れることが少なかったので、この機会に学べて良かったです。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【参考文献】

「新版 東洋医学概論」東洋療法学校協会 編

脳についての復習

こんにちは、大原です。

脳に関して、解剖学・生理学の復習を行いました。

(以下、復習した内容をまとめたものになります。)

--------------------------------------------------

脳は、脊髄と合わせて中枢神経系をなし、

解剖学的に

延髄、橋、中脳、小脳、間脳、大脳に分けられる。

脳の松果体はメラトニンを分泌し、

人の睡眠や生体リズムに関わる。

形態は、松かさ状の小体で、大きさはあずき粒大、

色は赤灰色である。

松果体の前方には

視床、視床下部があり、これらを間脳といい、

視床下部の下には下垂体という器官がある。

下垂体からは

成長ホルモン、プロラクチン、FSH、LH、TSH、ACTHと、

多くの種類のホルモンが分泌され、

これらの分泌の亢進や抑制を主っているのは

視床下部である。

参考文献

『解剖学 第2版』

『生理学 第2版』 医歯薬出版 東洋療法学校協会 編

今日の一曲

Takaaki Itoh - Bloom After Broken Life

https://www.youtube.com/watch?v=8nnwbs_umFA

勉学や人生の諸問題で、煮詰まった時に、僕はたまにこれを聴き返す。

【破綻したあとに咲く、「何か。」】

こういう音楽を、勉強時のBGMに取り入れることがあります。

いったい、何回、聴いた(=破綻≒何か咲く)ことやら……

※林先生より「Blogは自由に、なんでも書いていい。」と承ったので、今後はこういう記事も増やしていきます。

※怒られたら止めます。

五行大義(06)

天皇陛下は、5月に皇居内の生物学研究所脇の水田にて、田植えをされます。

皇后陛下は、5月に蚕に桑の葉を与える御給桑(ごきゅうそう)をされます。

五行大義の水の性のところ、

「天子は耕に親しみ・・、王后は蚕に親しみ・・」とある。

我が国の文化の一端を知ることができ、興味深く思います。

潤下

水曰潤下。潤下者、水流濕就汗下也。

北方至陰、宗廟祭祀之象。

冬陽之所始、陰之所終。終始者、綱紀時也。

死者魂氣上天爲神、魄氣下降爲鬼。

精氣散在於外而不反。故爲之宗廟、以収散也。

易曰、渙亨、王假有廟、此之謂也、夫聖人之德、又何以加於孝乎。

故天子親耕、以供粢盛、王后親蠶、以供祭服、敬之至也。

敬之至、則鬼神報之、以介福。此順水氣。

水氣順、則如其性。如其性、則源泉通流、以利民用。

若人君廢祭祀、漫鬼神、逆天時、則水失其性、水暴出、漂溢没溺、壊城邑、爲人之害。

故曰水不潤下也。

水に潤下という。潤下なるもの、水 湿に流れ、汗に就れ下るなり。

北方は陰に至り、宗廟・祭祀の象なり。

冬 陽の始まるところ、陰の終わるところ。終始なるも、綱紀の時なり。

死なるもの、魂氣 天に上がり神となし、魄氣 下降して鬼となす。

精氣 散りて外に在りてかえらず。故に此を宗廟となりて散ずるを収るなり。

易にいわく、渙は亨り、王は有廟にいたると、これこれというなり、それ聖人の徳、また何をもって孝と加えるか。

故に天子は耕に親しみ、もって粢盛を供し、王后は蚕に親しみ、もって祭服に供し、敬これに至るなり。

敬 これに至れば、すなわち鬼神はこれに報いて、介福をもってす。これ水氣の順なり。

水氣の順、則その性の如く。その性ごとくは、すなわち源泉・通流し、もって民用に利する。

若い人君は祭祀を廃し、鬼神をあなどり、天時をかえし、すなわち水のその性を失い、水にわかに出て、漂溢・没溺し、城邑を壊し、人の害をなす。

ゆえに水、潤下ならずという。

【参考文献】

『五行大義』明德出版社

『易経』徳間書店

『安岡正篤 易経講座』致知出版社

脈診(06)

引用:『中医診断学ノート』P30 ” 3、正常な脈象 ”

平脈

正常な脈象のことをいう。

脈位は浅くも深くもなく、

脈拍は速くも遅くもなく(一呼吸4〜5ーーー60〜90分)、

ゆったりとおだやかで、しかも力強い。

さらに、脈拍の律動が規則正しい。

有胃・有神・有根

正常な脈象(平脈)の特徴は

有胃・有神・有根の三つに表現される。

有胃

脈位は浅くも深くもなく、

脈拍は速くも遅くもなく、規律が正しい。

有神

ゆったりとしていて、しかも力強い。

有根

尺脈を沈取したとき十分に力強い。

そもそも平脈を臨床上で知り得るのはいつなのか?

主訴をもって来られた初診時ではないので、いつ?

”尺脈の沈取で力強い”とするのが、有根とあるが

邪によって強くなることもあるのでは?

人の個性や今まで歩んできた歴史によっても異なり、

”正常な脈象”の把握って実は難しいように思う。

【参考文献】

『中医診断学ノート』東洋学術出版社

五行大義(08)

学生時代に教科書『新版 東洋医学概論』より

第3章 東洋医学の思想

第2節 五行学説

Ⅱ 東洋医学における五行学説の運用

のところに

『五時(春、夏、長夏、秋、冬):五時は四季(春夏秋冬)に土用を加えたものであり、五季という・・ 』

ここに違和感を覚えておりましたが、

五行大義を拝読し、全てを網羅した分けではありませんが、

五時ではなく、四時(春、夏、秋、冬)としての記述であり、”土”は別の価値観としてあります。

この四時とした方が、立体的に五行として捉えており、

五時(春、夏、長夏、秋、冬)とした場合の、平面的な詰め込んだような違和感が無いように思います。

精査を続けたいと思います。

第二辯體性 (淮南子云)

「形体と性質について」淮南子(思想書)から引用すると、

淮南子云、天地之襲精爲陰陽。

陰陽之專精爲四時、四時之散精萬物。

積陰之寒氣、反者爲水、積陽之熱氣、反者爲火。

水雖陰物、陽在其内。

故水體内明。

火雖陽物、陰在其内。

故火體内暗。

木爲少陽、其體亦含陰氣。

故内空虚、外有花葉。

敷榮可觀。

金爲少陰、其體剛利、殺性在外、内亦光明可照。

土苞四德。

故其體能兼虛實。

淮南子がいうには、天地の襲精は陰陽となす。

陰陽の専精は四時となす、四時の散精は万物なり。

積陰の寒気、反なるもの水となし、積陽の熱気、反なるもの火となる。

水 陰物といえども、内に陽あり。

故に水の体内は明なり。

火 陽物といえども、内に陰あり。

故に火の体内は暗なり。

木 少陽たり、その体または陰気を含む。

故に内は空虚、外は花葉あり。

敷栄して観ることが出来る。

金 少陽たり、その体は剛利、殺性は外にあり、内はまた光明して照らすことが出来る。

土 四徳を苞む。

故にその体はよく虚実を兼ぬ。

【参考文献】

『五行大義』株式会社 明德出版社

『新版 東洋医学概論』株式会社 医道の日本社

仕事の帰りに少彦名神社

少彦名神社

【御鎮座】

道修町には、明暦四年(1658)頃から薬種商が集まっており、享保七年(1722)

124軒が幕府より道修町薬種中買仲間として公認された。

この仲間が生命に関する薬を神の御加護のもとに間違いなく取り扱えるよう、中国の薬祖神・神農氏と共に、

安永九年(1780)京都・五条天神から少彦名命をお招きして、仲間会所(現在地)におお祀りした。(引用:神社の案内より)

(´ー`)

仕事の帰りに足を延ばし、少彦名神社に参拝に行ってきました。

御鎮座より今年で240年という事で、お薬と大阪との長い付き合いを感じます。

学生時代より度々お参りに来ておりますが、卒業後では初めて来させて頂き、試験合格のお礼をさせて頂きました。

卒業し、鍼灸師となった立場で神様に手を合わすというのは違った思いがあります。

本日は梅雨時の隙間、暑さは止みませんが、良い風が吹いていたように思いました。

六經病機(01)

太陽病病機

【01】営衛不調

【02】表寒裏飲

【03】邪入經輸

【04】邪陥胸中

【05】実邪結胸

【06】邪陥心中

【07】邪熱下痢

【08】經邪入腑

【09】臓腑陽傷

【10】臓腑陰傷

【01】営衛不調

営は陰で、衛は陽である。衛営は拮抗する事によって、衛外を守り固め開闔を主るという生理機能をもつ。

外的要因により膚表の営または衛の力量に変化が生じ、陰陽昇降のバランスが崩れる。

成無己(金代)は「風は衛にあつまる。・・寒は営にあつまる。」(『注解傷寒論』)とする。

外邪(風)を感受すれば、衛の昇散活動が優位に立ち、衛強営弱病機を発生させる。

外邪(寒)を感受すれば、営の沈降し静かであるという性質が優位に立ち、営強衛弱病機を生み出す。

太陽表虚証。

衛の昇散性が優位となり、外表部に浮揚し、発熱する。

弱くなった営の沈降凝集し静かであるという特性が弱まり、内部を守れず自汗し脉が浮緩となる。

自汗がでれば、衛が散漫となり皮膚の温煦作用が失われ、悪風(風に当たると寒気)する。

太陽中風、陽浮而陰弱、陽浮者、熱自發。

陰弱者、汗自出。

嗇嗇悪寒、淅淅悪風、翕翕發熱、鼻鳴乾嘔者、桂枝湯主之。

方一。

太陽表実証。

営の沈降凝集し静かであるという性質が強くなり、衛が肌表の内側に抑鬱されて、膚表を温めることができなくなり、悪寒が現れる。

陽気が発散されず発熱する。

営の沈降凝集し静かであるという性質が、無汗・脉の浮緊となる。

血を滞らせれるので、頭痛や関節の痛みが現れる。

太陽病、頭痛、發熱、身疼、腰痛、骨節疼痛、惡風無汗而喘者、麻黄湯主之。

方五。

表寒裏熱証。

風寒両方を感受すれば、寒邪は営に入り、風は衛に入る。

営の沈降凝集し静かな性質が強くなり、悪寒ひどくなり無汗。

衛の昇散活動性が強くなるが、汗が出ないので熱を排出できず内部に鬱滞する。

その為に高熱して煩躁し、表裏とも実証となる。

太陽中風、脉浮緊、發熱、惡寒、身疼痛、不汗出而煩躁者、大青龍湯主之。

若脉微弱、汗出惡風者、不可服之。

服之則厥逆、筋惕肉瞤、此為逆也。

大青龍湯方。

八。

【参考文献】

『中医病因病機学』東洋学術出版社

『中医臨床のための 方剤学』医歯薬出版株式会社

『傷寒雑病論』東洋学術出版社

脉要精微論篇 第十七(01)

黄帝問曰、診法何如。

岐伯對曰、診法常以平旦。

陰氣未動、陽氣未散、飮食未進、

經脉未盛、絡脉調匀、氣血未亂。

故乃可診有過之脉

切脉動静、而視精明、察五色、

観五藏有餘不足、六府強弱、形之盛衰。

以比参伍、決死生之分。

患者さんが来院され、部屋に案内して暫く。

問診に入らせて頂き、四診を行うも

患者さんの全体象が掴めていないなぁ・・と反省の日々。

対峙した時の弱さをつくづく思う。

治療する側として、心持ちから何から必要なものが多々あり。

切脉一つするにせよ、無駄遣いを心掛けなくてならないと緊張感を持つ。

【参考文献】

「現代語訳 黄帝内経素問 上巻」東洋学術出版

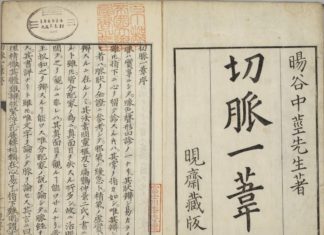

切脈一葦 序文2

こんにちは、大原です。

前回(切脈一葦 序文1)は、

『切脈一葦』の二ページ目の最後の一文の途中で終わりました。

今回はその続きからになります。

今回も原文から文意を汲み取って、

文章の読み方を考えていきます。

<読み方>

王叔和(おうしゅくか)、この理を知らず。

心と指とを分けて論ずること、一笑に余れり。

また指を以て診する法は、世に伝えて教えと為すべし。

心を以て了する法は、其の人にあらざれば伝うることあたわず。

しかるに今その伝うることあたわざる法を易しとし。

その伝えて教えと為すべき法を難かしとす、思わざるの甚だしきなり。

またその明らかし難き所の脈状を書き著して、

教えを世に垂れんとす。

これ全く己を欺き、人を欺くの甚だしき甚だしなり。

歴代の医、これを弁ずることあたわず。

却ってその説を潤色して、脈の一診を以て、病を知るの法とす。

これ古人の脈法廃して、ただ王叔和の脈法のみ。

世に盛んなるゆえんなり。

家君かつて曰く、

凡そ脈の変態多しといえども、その状十余種に過ぎず、

ただこれを形容する所の文字多きのみ。

王叔和の徒これを弁ぜず。

形容する所の文字を以て、脈状の名と定めて、一字一字に註解を加えて、

二三十の脈状と為す。

これ脈学塗炭に墜(お)ちるゆえんなり。

○敏ならずといえども、黙してこれを看過するに忍びず。

因りて切脈一葦を作ると。

これ家君が文字の脈状を破りて、脈状の文字を活用するの大意なり。

この書は固(もと)より大河の一葦にして、

脈学を尽くすことあたわずといえども、

これをもって学ぶときは、古人の流に溯(さかのぼ)るべし。

古人の流に溯ぼるときは、古人と異なることなし。

古人何人ぞ今人何人ぞ、

ただ古人は志を厚くして深くこの道を窮(きわ)めるのみ。

これ今人のあたわざるところにあらず。為さざる所なり。

もし今志を厚くして深くこの道を窮(きわ)める者あらば、

脈を診するに臨みて何ぞ古人に譲らんや。

もし古人に譲る心 (以下、次のページ、下に続く)

有りて、脈を診するときは、必ず心に安ぜざる所あり。

もし心に安ぜざる所あるときは、必ずその病を決断することあたわざるなり。

故に脈を診するに臨みては○がごとき浅劣の者といえども、

必ず古人と異なることなき心を以てこれを診す。

いわんや明達の人においては、

○が古人と異なることなき心を以て診すると同じからず、

必ず古人と全く同じき者あらん。

豈(あに)ただ古人と全く同じきのみならんや。

必ず古人のいまだ発せざる所を発するものあらん。

後生畏るべし。

これ○が議するところにあらざるなり。

天保辛卯春三月十五日男○謹序

---------------------------------------------------------------------------------

況(いわん)や:もちろん、言うに及ばず

豈(あに):どうして〜(反語) 決して〜ない

---------------------------------------------------------------------------------

前回に続きですが、

その内容は、著者の

「王叔和は何も分かってない」という

非常に厳しい批判から始まります。

脈診で必要なのはそれを診る心であるが、

王叔和は脈の状態を何種類かに分類して

「○○脈であれば△△の病である」と、

脈の状態でその場合の病はこうであるというように分類しているが、

こんなことが正しいのだろうか・・・、

このような考え方が広まってしまうのは脈学にとってマイナスではないか、

これでは脈学は地に堕ちてしまう、

もうこれは見過ごせない!、

ということで、この『切脈一葦』を記したと書かれています。

その後に、前回の記事の内容とからめ、

まとめのような形で

大事なことも書かれています。

ちなみに王叔和は、

有名な『脈経』という大書を著した人物として有名です。

また『傷寒論』の編纂もされたといわれており、

その功績は非常に大きく、

東洋医学の歴史の本には必ず載っているイメージがあります。

(為沢先生が王叔和についてのブログを書かれています。

https://www.1sshindo.com/blog/zenith17665/

ぜひ参考にしてください。)

参考文献

『切脈一葦』(京都大学附属図書館所蔵)

画像は京都大学デジタルアーカイブより