備忘録(1)

アルバイトとして障害者の介助や老人の介護をおこなっておりますが、

今回は、とある方の入浴を介助いたします。

洗髪の際、

ゴシゴシ、ゴシゴシ、、

Aさん「もっと強くして下さい。」

稲垣 「大丈夫ですか?それでは。」

ゴシゴシ、ゴシゴシ、、(結構強くしてるけど大丈夫かな?)

Aさん「もっと強くして下さい。」

稲垣 「(゚д゚)!えっ(マジで!)。わかりました。」

ゴシゴシ、ゴシゴシ、、

Aさん「強くやり過ぎて、昔は血が出たことがあるんですが、それが良いんです。

HAHAHAHAHAHA。」

稲垣 「・・・。」

Aさん「でも、寝不足の時は強さに耐えれない時があるんです。」

★ ”養蔵”できない事での、”皮毛”への影響を思う。

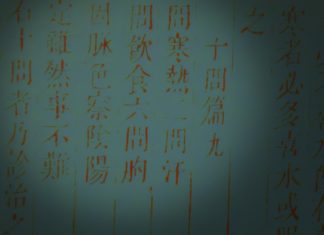

『中医内科学 第2版』 冒頭

中国語の本を訳していきます。

正確な訳では必ずしもないところもあると思いますが

もし誤訳などがあれば

その都度修正します。

---------------------------------------------------------------------------------

『中医内科学 第2版』人民衛生出版社

冒頭部分から

---------------------------------------------------------------------------------

宋金以前、中医学には「中医内科」の名は無く、

中医内科は近代になって

少しずつ発展してきた学科名称である。

中医学的伝統概念中に、特別に表記して独立したものを除いた、

つまり外、婦、児、歯、眼、正骨等の科以外の病証のほとんどが

中医内科学的な範疇に隷属する。

中医内科学は、中医学の重要な構成要素であり、

各種内科病証の病因病機、臨床の特徴、弁証論治

および予防保健的な対策などの研究を行う

一つの臨床学科である。

十分に多い系統の考え方を反映している

中医独特理論体系は、

豊富な弁証論治の内容と調和し、

その他の各学科とも分割できない関係を有している。

中医学の整体観念の特色は、

いかなる病証も、全体の有機的な病理変化が局部に反映する、

いわゆる内にあるものは、必ず外に形となる、という考え方による。

このほか、人体における内部の臓腑、外部の苗竅、

および経絡の相互の関連からこれらを一つの整体とし、

かつ、人体と自然界とをまとめて一つの整体とみなし、

合わせて、いずれも中医内科学の弁証論治は

一連のつながりのある関係を備えるのである。

これらの意義によって、中医内科学は、

中医の各臨床学科の一科目の臨床基礎学科となった。

広義の概念を考えると、

中医の理論の核心部分は弁証論治の全過程であると同時に、

当然、内科学の範疇に属さなければならないものである。

学科の分化と発展により、

弁証論治の全過程の中で

弁証部分は診断学科の部分的内容を為し、

論治部分は、その他の各臨床専門学科の外的内容を除去し、

まさしくこれが狭義の中医内科であり、

流行病、雑病の大部分である。

前者(流行病)は傷寒および温病であり、

後者(雑病)は内治法を主とするもので、

各専門学科が包含する病証以外で、

その専門学科の中でも

臓腑と経絡との相関的な病証についてがこれに含まれる。

六經病機(03)

太陽病病機

【03】邪入經輸

傷寒論

辯太陽病脉證并治上 第五

第十四条

太陽病、項背强几几、反汗出惡風者、桂枝加葛根湯主之。方三。

「太陽病、項・背が几几として強張り、反して汗が出 悪風なるもの、桂枝加葛根湯これを主る。」

辯太陽病脉證并治上 第六

第三十一条

太陽病、項背强几几、無汗、惡風、葛根湯主之。方一。

「太陽病、項・背が几几として強張り、汗が無く、悪風、葛根湯これを主る。」

太陽表邪が經に入れば、經に沿って輸ばれるので、經氣の通りが悪くなり、

筋脉に栄養が届かなくなり、項背部が強張るなどの症候が現われる。これが邪入經輸。

風邪が經に入って輸ばれれば、表が虚して自汗がでる。これが桂枝加葛根湯証である。

寒邪が經に入って輸ばれれば、表が実して無汗となる。これが葛根湯証である。

【参考文献】

『中医病因病機学』東洋医学出版社

『中医臨床のための方剤学』医歯薬出版株式会社

『傷寒雑病論』東洋学術出版社

脈診(04)

瀕湖脉学七言訣(二十、弱脉)

弱来無力按之柔、

柔細而沈不見浮。

陽陥入陰精血弱、

白頭猶可少年愁。

弱脉は力無く来て、按じても柔、

柔は沈にして細、浮では見られず。

陽は陥入し、陰精血は弱、

白頭(老人)は考えられるが、少年なら愁う。

脉が骨周辺まで沈む理由が何なのか..

自問自答してみる。

年老いて骨が弱くなり営気を必要としているから、

骨への栄養補給の為に沈下する?

いや、肌肉の中空を維持出来ない為に沈む?

衛気が衰えて、エマージェンシー発生の為に

脉が皮毛に栄養補給にやってくるのが浮脈?

現象に対しての理由は多々ありそう。

【参考文献】

『中医脉学と瀕湖脉学』(株)谷口書店

中国の思想(02)

老子

八章 水にまなべ

上善若水。

水善利万物而不争、処衆人之所悪。

故幾於道。

居善地、心善渕、与善仁、言善信、正善治、事善能、動善時。

夫唯不争、故無尤。

上善は水のごとし。

水はよく万物を利して争わず、衆人は悪なる所におる。

故に道にちかし。

居は地に善し、心は渕に善し、与は仁に善し、言は信に善し、正は治に善し、事は能に善し、動は時に善し。

夫れただ争わず、故にとが無し。

上善は水のごとし

「水は方円の器に随う」といい、「行雲流水」という。

いずれも水の流動してやまぬところをひいてのたとえだが、

老子は水にダイナミックな「不争の徳」を象徴させた。流動するからこそ力をもつのである。

(引用:『中国の思想[Ⅳ]老子・列子』P42)

【参考文献】

『中国の思想[Ⅵ]老子・列子』徳間書店

『舌鑑弁正 訳釈』より紅舌を学ぶ。

こんにちは稲垣です。

『舌鑑弁正 訳釈』の”紅舌総論”より学びます。

・・痩人多火、偏於実熱、医者拘於外貌、輒指為虛、

誤服温補、灼傷真陰、域誤服滋補

(名為滋陰降火、実則膩渋酸歛膠粘、実熱、引入陰分)、

漸耗真陰、亦成絳舌、而為陰虛難療矣

(其初必有黄苔、医者不知、久之内傷己甚、不能顕苔、而変絳色矣。

凡陰虛火旺之病、自生者極少、多由医家誤用補薬逼成也)。

不論病状如何、見絳舌則不吉。・・

(引用:『舌鑑弁正 訳釈』P221~222)

・・痩せた人は火が多く、実熱に偏る、医者は外見にとらわれ、痩せていれば虛とする、

誤って温補を服用し、心陰を焼き傷る、誤って慈補を服用

(滋陰降火という、実すれば則ち膩渋酸歛膠粘、実熱、陰分に引き入れる)

真陰が次第に消耗、また絳舌となる、陰虚が治り難くなる

(初めは必ず黄苔、医者は知らず、時と共に内傷が甚だしくなり、苔が目立たぬまま、絳色となる。

陰虚火旺の病、自らそうなるものは極めて少なし、多くは医家の補薬の誤用によるもの)。

病状がどうあれ、絳舌は則ち吉ならず。・・

実際の臨床に立たせて頂いて、感じることの一つに

下焦の邪が強い患者さんが少なからず居られ、

その下焦をいかにクリーニング出来るかが重要に思えるケース。

補瀉の取り扱いは極めて慎重であるべきだと思いました。

鍼灸学校においては腎に実証はないと教育されますが。。

経験を積み考察を深めたいと思います。

今回は黄苔の存否などは分かりやすいと思えました。

【参考文献】

『舌鑑弁正 訳釈』たにぐち書店

六經病機(02)

太

(01)はなはだしい。

(02)とおる。

(03)おおきい。

(04)尊稱に用いる。→太后、太君など

(05)秦・大に通ず。

(06)夳に同じ。

(07)姓。

明

(01)あきらか。あかるい。

(02)あきらかにする。

(03)あきらかに。はっきりと。

(04)あける。夜がしらむ。

(05)よあけ。あけがた。

(06)あけて。つぎ。

(07)ひる。日中。

(08)あかるみ。

(09)おもて。そと。うわべ。

(10)ほがらか。

(11)おこる。ひらく。

(12)大きい。

(13)さかん。

(14)陽。陰の對。

(15)雄。雌の對。

(16)有形。

(17)この世。現世。

(18)かみ。神靈。

(19)日。月。星。

(20)天。

(21)賢人の述作をいう。

(22)よく治まる。ひらけた國。

(23)視力。

(24)たぐふ。

(25)水道。水の流れみち。

(26)ちかう。盟に通ず。

(27)萌に通ず。

(28)孟に通ず。

(29)猛に通ず。

(30)望に通ず。

(31)朝代の名。朱元璋が元を滅ぼし建てた國。

(32)諡。

(33)姓。

(34)眞言の異名。

少

(01)すくない。すこし。

(02)すこしく。わずか。やや。

(03)すくなしとする。不足に思う。

(04)そしる。かろんずる。

(05)しばらく。しばらくする。

(06)おとる。

(07)かすか。おとろえる。

(08)へる。

(09)かく。

厥

(01)石を発掘する。

(02)ほる。

(03)つくす。つきる。

(04)つく。突きたてる。

(05)病名。のぼせ。足が冷え、頭がのぼせる。

(06)その。それ。

(07)の。

(08)句調を調へる助辭。

(09)みじかい。又、尾の短い犬。

(10)石の名。

(11)ゆれ動くさま。

(12)蹶に通ず。

(13)橛に通ず。

(14)古は氒につくる。

(15)姓。

【参考文献】

『大漢和辭典』大修館書店

(太:第三巻763頁、明:第五巻763頁、少:第四巻89頁、厥:第二巻659頁)

『中医病因病機学』東洋学術出版社

中国の思想(03)

老子

四十七章 知を外に求めるな

不出戸、知天下、不闚牖、見天道。

其出弥遠、其知弥少。

是以聖人不行而知、不見而名、不為而成。

戸より出ず、天下を知り、窓よりうかがわず、天道をみる。

その出ずる事ますます遠く、その知るはますます少なし。

これをもって聖人は行かずして知り、見ずしてあきらかにし、なさずして成す。

「道」を体得したなら、外に出ずとも、おのずと天下の動静が判り、

外を見ずとも、おのずと天体の運行が判る。

ところが、知識を外に求めて、駆けずり廻れば廻るほど、

ますます知識はあやふやになる。

だから、「道」を体得した聖人は、外物に頼らずに物事を理解し、

感覚に訴えずに物事を識別し、知ろうと努めず無為を守って知のはたらきを完全にする。

(引用:『中国の思想[Ⅳ]老子・列子』P84)

【参考文献】

『中国の思想[Ⅵ]老子・列子』徳間書店

中国の思想(06)

老子

六十八章 「不争の徳」

善為士者不武。

善戦者不怒。

善勝敵者不与。

善用人者為之下。

是謂不争之徳、是謂用人之力、是謂配天之極。

善く̪士たる者は武ならず。

善く戦う者は怒らず。

善く敵に勝つ者は与わず。

善く人を用うる者はこれが下となる。

これを不争の徳と謂い、これを人の力を用いると謂い、これを天の極みに配すと謂う。

(引用:『中国の思想[Ⅳ]老子・列子』P108)

《私議》

以前は戦時中を題材にした書物を読む事が多かったですが、

その中にあった『海軍士官たるもの、常に激してはならない』との教訓を覚えております。

日露戦争の終わった後に、連合艦隊が解散する時、

『連合艦隊解散告別之辞』というのが発せられます。

一番有名なのは最後の一文なのですが「・・勝って兜の緒を締めよと」です。

そこに至るまでの文面においては、日本という地形上に海軍が重要である事や

日々の訓練が重要であるとの教えを説いています。

戦うというのは腕力だけに限らないですが

日々の心の持ちよう、日々の努力、俯瞰して全体を観る能力とか、

人との関わりあいとか、為になります。

【参考文献】

『中国の思想[Ⅵ]老子・列子』徳間書店

尺膚診で混乱中

最近は黄帝内経をじっくり読もうと思って勉強中です。

霊枢から始めているのですが、邪気蔵府病形篇まで進めると一つの大きな難関が待ち構えていました。

尺膚診です。

まだ理解できていませんが現時点での解釈をアウトプットしていきます。

『現代語訳 黄帝内経霊枢 邪気蔵府病形篇』 P89

<そもそも病人の顔色と、脈のようす、尺膚のようすはみな疾病と一定の相応関係があり、あたかも太鼓とばちとが相応じるように、一致しないではいられないものなのです。>

→相関関係があるなら尺膚の様子から脈の予想を立てる事も可能なのではないでしょうか。

どの様な関わりがあるのかを見ていきます。

『現代語訳 黄帝内経霊枢 邪気蔵府病形篇』 P 92

<脈状が急であれば、尺部の皮膚もまた緊張しています。脈状が緩であれば、尺部も弛緩しています。脈状が小であれば、尺部もまた痩せ、脈状が大であれば、尺膚も大きく隆起しております。脈状が滑であれば、尺膚もまた潤滑、脈状が濇であれば、尺膚も枯れてまいります。>

『現代語訳 黄帝内経霊枢 邪気蔵府病形篇』 P 102

<「五臓が病変を表わす六種の脈状、鍼を刺す方法はどのようか。」

「およそ脈状が緊急であるようなら、多くは寒邪であり、脈状が緩であるようなら、多くは熱であり、脈状が大であるようなら、多く気が有余で血が不足です。脈状が小であるようなら、多く気血がどちらも不足です。脈状が滑であるなら、陽が盛んで、僅かに熱があります。脈状が濇であるようなら、瘀血であり気が虚であって、微かに寒があります。…」>

→文字が多いので簡単にすると

脈 尺膚 病変

急 緊張 寒邪

緩 弛緩 熱

小 痩せる 気血両虚

大 隆起 気が有余で血不足

滑 潤滑 陽盛、僅かに熱

濇 枯れる 瘀血・気虚・微かに寒

となります。

しかし実際尺膚診の運用を見てみると

『鍼灸治療 上下左右前後の法則』 P 63

<尺膚診の出典は、『霊枢』論疾診尺、『素問』脈要精微論などにあり、森立之の『素問攷注』中に、尺膚診の資料が掲載されています。『霊枢』論疾診尺の尺膚診に関わる部分をみていきましょう。>

とあり、邪気蔵府病形篇の内容はあまり反映されていない模様。

両篇を読んでもしっくりこない…

私の認識が不足している可能性も大いにあるので、一旦置いておいて先に読み進めていこうと思います。

参考資料

現代語訳 黄帝内経霊枢 上巻・下巻 東洋学術出版社 南京中医薬大学編著

鍼灸治療 上下左右前後の法則 メディカルユーコン 藤本蓮風著