最後の夏休み

切経を「練習」という気持ちで取組んでいて、気持ちが緩んでいました。

「学生」というポジションに甘えがありました。

「来年の今頃には臨床に立てるようにせんとな」

昨日に続き今日、2人の先生がお話しされました。

「はい」と即答できない、不安と焦り。

傷寒論を読み始め、原文を読めるようにと

先日父が漢文の読み方を教えてくれました。

後押しをしてくれる人々と寺子屋という恵まれた環境。

わからないなりにも、寺子屋で得たひとつひとつの経験を体に触れ手に染み込ませ、

自分なりに考察を重ねていきます。

寺子屋に来てもうすぐ1年。

あの頃よりかは少し成長できたかな⁈

学生最後の夏休みがもうすぐ終わります。

今日感じた経験を心に留め、

来年の今頃は臨床に立てるように

毎回、集中して本番のごとく取組むべし!

体が重い

先週から体調が変化してなかなか身体が重くてしんどい。

舌をみると真っ白な豆腐の粕の様なもので覆われており、脾募を労宮で触ると掌から抜けていく感じがし、指腹で触るとゆるゆるになっていて、両手が重い。

お風呂で温もると脾募が赤くなっていました。

数日前は入浴時、肺経が赤くなっていました。

関係あるかわかりませんが、最初に感じた身体の変化は1ヶ月くらい前で、胸のあたりに肌荒れが起こっていて、それが段々下に降りてきていた。

今は荒れが治ってきて少し脱皮し始めた。

調べると膜原に問題がある可能性もあるかも知れないと思った。

<中医臨床のための温病学入門> P136

「呉有可が「膜原は、外は肌肉に通じ、内は胃腑に近く、すなわち三焦の門戸、実に一身の半表半裏なり、邪は上より受け、直ちに中道に趨く、故に病は多くは膜原に帰す。」と述べるように、湿熱濁邪は膜原に鬱伏して、本証を発病しやすい。」

しかしこの邪が潜伏と言うけどもいつから潜伏しているかなど書いていないので気になる。

背中を診てもらっているとき膈のあたりがと言われた事があるが繋がっていないのか。

臓腑の働きが良くなると伏せていたものが浮き出てきたりすることはないのか。

気になるのでしばらく追ってみようと思います。

参考文献

中医臨床のための温病学入門 東洋学術出版社 神戸中医学研究会編著

手を作る

近頃、切経を学んでいると、

高校でやっていたことに似ているなと思う。

デッサンでひたすら軽く腕を動かし、

極々白に近い灰色を描く練習をしていた。

ティッシュ、木、石、レンガ、瓶、おたま、布、長靴、林檎、ハンマー、フランスパン…

描きながらモチーフを執拗なくらい触って

寒熱燥湿軽重硬柔、形状や密度、奥行きを

手に染み込ませた。

なぜその形になったのか、

なぜそんな手触りなのか、

考えながら描いていた。

デッサンなんか修行みたいで好かんと思っていたけれど、段々と瞑想チックな面白いゾーンになってくる。

意識の持っていき方が

望経や切経もよく似ているのかもしれない。

でも、人体デッサンでは、モデルさんの身体に直接触れることは御法度だった。

鍼灸学校に入学するまで人体の感触は未知のゾーン。

鍼灸学校に入学した頃、

ある先生が「手を作りなさい」と仰った。

身体を切経していると色んな感触に出会う。

「あなたの肌肉は硬いね」

とある先生が仰り、初めて自分の肌は硬いのかぁと自覚した。

他の先生は、

「キメが細かいからあなたは感受性が高いね」「乾燥しているね」

と仰った。

なぜ、そんな風になるのか、

東洋医学を勉強し始めてから少し見えてきたと思う。

〇〇さんはプラスチックみたいやなぁ

〇〇さんは部分的に紙みたいなところがあるなぁ…

〇〇さんはお腹だけ黄色いなぁ…

肌肉の感触や色を捉えることに注力してみると、何が悪いかよくわからないけど、

直感的におや?っと思うことがある。

そして、似たような身体に出会うことがある。

共通する何かがあるのかもしれない。

ある日、TVで地形の成立ちみたいなものを観て、

肌肉=土なんだし、身体も地形みたいなものがあるのかもしれないなぁ…

と思うようになってきた。

下野先生も、身体を大きく地形を捉えてみるのも良いですよ、と教えてくださった。

身体は面白い。

なぜこんな形になるのか?

なぜこんな感触なのか?

そこまで書いてる本はあるのかな?

あれば興味があるけど、

手を作りながら自分で考えていくのも面白そうだ。

早起きは三文の徳

生活を一新した今年の春くらいから、朝活をしています。

諺に早起きは三文の徳とありますが、

早起きをすると健康にも良く、またそのほか何かと良いことがあるものである。

ですが、実際にどうなのでしょうか?

実践してみて実感できていることは、早起きをすると充実した時間が増え得をした気分にはなっています。

大体、いつも朝起きて1時間ほど勉強する時間を持つようにしていますが、夜に本を開いて勉強すると、その日の出来事などが思い出され集中力が削がれてしまいやすいです。それにそもそも疲れていて気力が底をついている状態です。

その点、朝起きたばかりだと、頭の中がスッキリされていて雑念があまり湧かないですし、気力も回復して集中が持続されやすいです。

なので私の場合は朝に勉強する方が効率的だなと実感しています。

健康になっているかは不明ですが、この習慣を今後も続けていこうと思います。

身を削る

3年生前期の最後は、様々な鍼灸法の実技がありました。

色んな先生が単発の実技授業をしてくださるので今日の先生はどんなふうに身体を診て施術するのかなぁと興味深々でした。

学校の実技で「圧痛を探しなさい」と

言われたか、言われなかったか…あまり記憶はないけど、切経で圧痛を探す先生が多いなぁという印象でした。

この間までは皆がそうしてるから、私も前に倣え状態でした。

患者役になってわかってくるのは、

少腹を押圧したら痛くてたまらんのに、

徒手検査みたいに、痛みを再現するのは

なんだか気分が良くないものです。

お腹や背中を人に向けるということは、

自分の一番守らないといけない大事な所。

動物なら服従の姿勢です。

この経穴は○○に効く

○○穴はお灸すると良い

特定の症状=○○穴

と特効穴で配穴を教えてくれる先生もいらっしゃいました。

しかし、素体を無視して施術した結果、

しんどくなった人もちらほらいました。

私も逆上せた後、咽頭部が腫れて、

このまま放置したらヤバいな…

というところまできました。

「こういう時こそ鍼で治すといいですよ!」

と下野先生に背中を押されて

あれこれ調べて鍼で治療してみました。

身を削った結果、得るものも多く

良い経験になりました。

人の体をしっかり診ずして、根拠が明確ではなく方法論だけが一人歩きすると怖いなぁ…ということ。

鍼は良い風にも悪い風にも効くんだから、

素体を鑑みず、人の体を診る方法も知らず、

リスクを知らないまま施術することへの恐ろしさを感じます。

先日、下野先生に臨床論を勉強するにはどの本はどれがいいか聞いてみました。

この病気にはこの経穴といったふうに答えが載っている本と、載っていない本。

「経穴が載っていると考えが固定されてしまうから、経穴が無い方が自分で考えられますよ」

と下野先生。

型にはまることへの安心感。

型にはまることで見えなくなるもの。

今の私は、答えがない方が面白いと思いました。

遠回りなのかもしれないけれど、

創造力を掻き立てられます。

いずれまた型にはまることもあると思います。

それはそれで、また新たな気づきのきっかけになるのかな。

変えてみること

ここ一週間、歩く際に使う筋肉、重心の乗せ方を変えてみています。

続けてみるとふくらはぎ、内転筋の筋肉のつき方が変わって面白いです。

日常的には以前仰って頂いた様に電車でのバランス感覚も違うなと感じました。

また、私の課題である手が重いという問題ですが、色々原因を考えてみると肘がうまく使えていないことも要因の一つにあるかもしれない思いました。

ひじが上手く使えていないとツッパリ棒を相手に押し付ける様な形になり、余分な力が加わって重さに繋がるのかもしれないと感じました。

ですので、そこを意識しつつ、相手の呼吸などに合わせて背候診を行なっていこうと思います。

西葫芦(ズッキーニ)

数か月前から外食が多くなったせいか、身体の不調が5月から改善しないので、薬膳を取り入れて少しでも食生活を改善してみようと思いました。

ズッキーニとウインナーのカレーマヨ炒め 【料理家ぐっち夫婦のRECIPE BOOK】参照

材料 2人分

ズッキーニ 1本

ウインナー 5本

オリーブオイル 小さじ2

【A】

マヨネーズ 大さじ1

カレー粉 小さじ1/2

にんにく(すりおろし) 少々

①ズッキーニはヘタを落とし、縦半分に切り、1cm幅の半月切りにする。ソーセージは斜め半分に切る。パセリは細かく刻む。Aはあらかじめ混ぜておく。

②フライパンにオリーブオイルを中火で熱し、ズッキーニを両面焼く。ズッキーニに焼き色がついたら、ソーセージを加えて炒める。

③【A】を入れて炒め合わせる。

④全体に味がなじんだら皿に盛り、完成。

水の巡りを担う「脾と腎」に働くズッキーニ

性味:甘/寒

帰経:脾腎

効能:清熱、生津、通淋 現代の食卓に生かす「食物性味表」参照

転職してから仕事で夜遅くになることか増えて、外食で済ましてしまうことが多くなりました。そうなると油物に偏りがちだったり、コッテリ系の味になりがちで、普段の食事量より必然的にご飯の量が多くなり、かと言って残すのももったいないので、無理に食べすぎて自分の容量をオーバーしてしまう。駄目なスパイラルにハマっています。

初めは強い胃もたれの症状だったのが、鍼治療のおかげもあって最近は胃もたれは強くないのですが、下焦にきたのか尿の出が悪くなったなと思っていたら、股関節や膝関節が痛くなって治らないです。今では陽明と少陽ラインが、更に厥陰、太陰の内側も痛いんじゃなかろうかという状態です。

きっと季節的にも湿邪が絡んでるに違いないと、ズッキーニを食べてみました。

カレー粉も入れて鬱金の効果もプラスして気血の流れも良くなりますように。

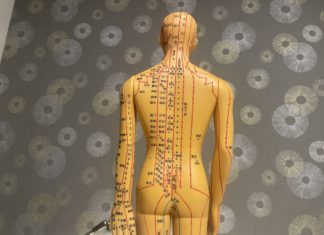

背候診

ただ今、チンプンカンプン、迷子中です。

やっぱり私は触覚が鈍いのです。

とりあえず、背候診では何を診ているのか?

まずは自分なりに整理をして、一つずつ分かることを増やしていきたいと思います。

①寒熱

背中のどのあたりが冷えているのか、逆に熱いのか。それは何を意味しているのか。

②毛穴の状態、肌目

毛穴が開いているのと閉じている時の肌の触感はどのような違いがあるのか?

③発汗の状態

サラサラ、ツルツル、ベタベタ、

シットリ、ジットリ

カサカサ、ガサガサなど

具体的にどういう状態を表している?

④肌の弾力

緊張、弛緩

ブヨブヨ、ふっくら、モチモチ

カチカチ、パンパン、ガチガチ

隆起、膨隆、陥没など

それらの意味するところは。

⑤圧痛の有無

喜按

拒按

痺れ、麻痺

⑥肌色

暗い、青い、赤い、黄色い

色褪せた、くすんだ、黒ずんだ、白抜けしているなど

⑦肌ツヤ

⑧できもの

⑨椎間の形・大きさ・位置

⑩詰まっている?

どういう意味で言っているのか、そしてどういう感覚を表しているのか?

まだまだ観察すべきことは沢山あると思いますが、先ずは自分で思い当たる項目を挙げてみました。

背中

ありがたい事に最近人の背中を触らせて頂く機会が増えてきました。

しかし現状として捉えることが出来ていない。

正直な感想としてはどうしたものか。

手が重いと仰って頂く事が多い。

ベターって感じで触ってしまっているのかな。

そんな感じなので何とか手を軽くする様に訓練しないといけないなと思っています。

前に脈診の際に教えて頂いた体勢も意識してみよう。

患者側が体験出来たことも勉強になりました。

なかなか人に背中を触られる経験ってしないので、触られたら嫌な部分ってあるんだと知れました。

また背候診と繋がるかは分かりませんが、自分の身体で食事を変えたら何か変化あるのかなと思って一回の食事量と肉をだいぶ減らして変化を追ってみています。

感覚の部分はあまり感じれていませんが、肉食の人の肌のキメが荒いということと筋肉が硬くなるという事は体感する事が出来ました。

なんの役に立つか分かりませんがせっかくやってみたので書いて残させていただきます。

感覚と理論

ふたりの先生と寺子屋生の方に背侯診をしてもらった。

触られた瞬間に、あ!ここ嫌だなって把握できる手。

うーん、私自身もどこが不快かわからないなぁという手。

不快な所を術者が吸い込んでいくような手。

不快な所が術者と呼応するけど、

吸い込まれず淡々と通り過ぎる手は、

観察力と客観力のある手に思えた。

点、面、3D感のある触り方。

特定の線上をなぞる触り方。

体全てを覆うような触り方。

触り方から受ける印象がそれぞれに違った。

圧痛を探るような切経が当たり前と思っていたけれど、どこに重きを置くかで、常識が覆され全く違った景色が見えて興味深い。

後日、実技の授業にて。

私が痛いと言ったエリアを、パートナーが経絡の流れに沿って触れるか触れないかの力で切経した。

ある部分で腸脛靭帯から侠渓にかけてビリビリと走る点があった。

次は押圧で探していったが同じ現象は起こらず、最初の触り方でやっても何度も触っていくうちに反応点は分からなくなった。

押圧を続けているうちに順応して新鮮味がなくなってしまったのか。

反応というのは、探そうと意識すると見えなくなってしまうのかもしれない。

感覚を研ぎ澄まし精神を集中させるために相応しい環境や、光量も大切だと思った。

薄暗い灯りの中の方が陰影が生まれて

望診の時も肌肉の色が浮き上がってよく見える。

世の中はとにかく明るすぎるのかもしれない。

便利さと引換えに、感覚や感性みたいなものが

失われてしまったのかもしれない。

この間の勉強会の後、寺子屋メンバーで話していた。

“感覚的に選んだら、理論的に証明できる。

理論的に選んだら、感覚的に判断できる。”

「スクールオブグラフィックデザイン2」

水野学 著

感覚一点張りの私が、デザインの仕事をしていた時に訓練していたこと。

鍼灸の世界でも通じることだなと思う。

まだまだ磨かねばならないことがいっぱい。

今、この学びが楽しくて仕方がない。