舌の経緯

寺子屋である患者さんの舌診をさせていただきました。

西洋医学的に同じ診断をされた別の方の舌を以前写真に撮っていたので比較してみました。

舌型は異なりますが、どちらも舌色や苔の配置などが特徴的でバランスが極端になっている事に気付きました。

今日見させてもらった舌や、以前写真におさめた舌も断片的で、どのような変化が起きるのかまだ想像ができません。

そこで、症状が悪化した時、快癒に向かった時、舌がどうなるか、患者さんの生活環境や職業、発症しやすい時期など、症状が悪化するまでの経緯も先生に聞いてみました。

「またこの症状が出たらどうしよう…」と不安に思う気持ちが更にプレッシャーを与え症状を悪化させる要因になるという先生の言葉が印象的でした。

舌を観察して

ある患者さんの舌を観察してー

ピンク色に映った。

舌全体に、舌辺まで一面がピンク。

(発色が全く舌裏と異なる。)

うえに乗る白苔が対比でより白く映る。

自分にとって初めて(当然、継続的に

見させてもらっているその患者さん

においても)見る色味で印象に残った。

紅絳舌に分類した。

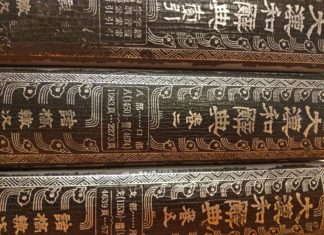

傅と傳

霊蘭秘典篇 第八

黄帝問曰・・

心者、君主之官也。神明出焉。

肺者、相傅之官、治節出焉。

肝者、将軍之官、謀慮出焉。

胆者、中正之官。決断出焉。

膻中者臣使之官。喜樂出焉。

脾胃者倉廩之官。五味出焉。

大腸者傳道之官。變化出焉。

小腸者受盛之官。化物出焉。

腎者、作強之官、伎巧出焉。

三焦者、決瀆之官、水道出焉。

膀胱者、州都之官、津液蔵焉、気化則能出矣。

凡此十二官者、不得相失也。・・

十二の臓腑を政府の官職に例えて働きを説明している章ですが、似ている字があり確認の為に書き留める事といたします。

肺 :相傅之官(そうふのかん)

大腸 :傳道之官(でんどうのかん)

傅(ふ、ぶ)

1⃣もり、かしづき、もり役(左右に奉侍して養育する職)

2⃣ひかえ、かはり

・

・

【傅育(ふいく)】まもり育てる、保育

【傅相(ふそう)】もりやく、つきそい

傳(てん、でん)”伝”の旧字体

1⃣つたへる、つたわる

2⃣のべる

3⃣おくる

・

・

【傳意(でんい)】わが心を他へつたえる

【傳記(でんき)】人間の一代の事がらを記した記録

『霊蘭秘典篇 第八』の官位への例えですが、”心”を中心として役職を配置していますが、それが解剖学的とも思え、例えば”脾胃”を中心として他の臓器の配置してみたらどうなるのかと・・

【参考文献】

『大漢和辞典』大修館書店

『現代語訳 黄帝内経素問』東洋学術出版社

院長の治療を受けて(平成30年12月)

院長の治療を受けております。

【主訴】

背中の痛み(肩甲骨内側と下部周辺の張痛)と

慢性腰痛(痛みは軽微で動作開始時痛)。

出来るだけ、些細な変化も記憶に留めておきたいと思い、身体の全体を観察します。

治療に関しての全てが”学び”です。

問診での着目するポイント、

舌など望診における情報をキャッチする速さ、

繊細でありながら落ち着いている切診の感覚。

そして、治療。

背中の痛み関しては即座に無くなります。

腰部の痛みについては、

朝の起きる際やソファーに長時間座った後などのスターティングペインなので、

この時には変化は分らなかったですが、効果は翌朝に十分感じ取れました。

伝えはしたものの、後回しでも良いと考えていた膝の痛みも同時に無くなります。

結果、

嘘のように無くなっています。

鍼を受けて寝ている際に、身体に集中すると

手指の末端がピクピクし、腹部も微妙に内部が動くのを感じます。

刺鍼と、この感覚。結果を思うと、

身体を巡る気血や臓腑からの学術と臨床の関係を感じるに十分です。

日頃学ぶ東洋医学の論理を目の当たりに体感できた素晴らしい時間です。

『開業以来、鍼一本。』

この”鍼一本”の可能性の楽しさを見せて頂いたように思います。

舌・形体など

舌・形体など

舌を見た時、舌の厚さが大きくなり、水々しくなっている舌を良く見る。

本で確認すると淡胖舌が近いような。

たぶん水分を抱え込んでいるんだろうな〜と想像する。

お腹を触らせて頂くと臍下あたりに違和感を感じることが多いです。

そういう人と話すとそんなに食べている訳ではないけど痩せないと言っている人が多いような…

腎が弱ると水もダブつき動かず溜まっていく。

水は性質的に重く、下へ下へ溜まっていくので、手首・足首を見た時ポッチャリしている事も多い気がする。

腎が弱いので肉体疲労ですぐへバッてしまう。

脈を取ると根がない様な、そんな印象を抱く人が時々います。

ただ、こう言った部分のみに着目すると先入観に繋がり、色々見落としそうなのでその程度にとどめておこうと思います。

何となく

何かを見る時、自分はとても小さな存在だと思うと広く見渡せる。

逆に大きな存在であると思うと足元しか見えない。

そんな気がします。

うった感じ

この前人に鍼をうたせてもらった。

ズシンとした感じを受けたんだがあれは何だったんだろうか。

体全体に乗っかってくる様な。

患者側も感じたらしいです。

打つ時の心持ちは至ってシンプルだったと思う。

現代語訳 景岳全書

現代語訳 景岳全書 伝忠録

著:張景岳 訳:伴尚志

今の自分のレベルを考えたら、”原文からのディテールの正確さ”よりも

精度が落ちたとしても全体像の把握を優先したいと考え、

たにぐち書店さんの景岳全書を選択しました。拝読いたします。

いきなり、劉河間や朱丹溪をディスっているので、

何故そういう考えに至ったのか・・理由を知りたいと思います。

【参考文献】

『現代語訳 景岳全書 伝忠録』たにぐち書店

はじめに。

鍼灸学校に通う西です。

想いが募って数日前に一鍼堂に伺い

その夜 振り返って

無知な自分に慌て心もがきました し

これからもその繰り返しでしょうが

想いだけはまだちゃんと生えてくるので

東洋医学の世界で

何にもなれないかもしれないですが

前進が見えなくても泳いでいけるように

日々傾けていけたらと思っております。

宜しくお願い致します。

ーーーーーーーーーーー

東洋医学について、学校の東洋医学概論の授業や教科書で触れてきましたが、まだまだ落とし込めておらず。ひとまず東洋医学の基本用語や作用などの理解に努めようと、入門書をちょこちょこ読み進めております。

そしてブログに何を書こうかなと思案する中で、先に記した文を読み返してみたら

自分の気持ちの様がまるで陰陽のようでしたので、陰陽について少し。

ーーーーーーーーーーー

陰陽は、中国の古代哲学思想にもとづいた概念で、「事物はすべて陰と陽の対立する性格をもつ2種に分けることができる」という観点から分類されている。この観点から学ぶべきことは、すべての事物のなかに促進と拮抗という対立した面が存在しつつ統一されているということである。

同じ陰陽でも使用する状況によって数種の異なった概念を意味するので、十分な認識が必要である。

〈陰陽の相互関係について〉

・対立と互根

陰と陽は相反する属性で成り立っている。この対立した組み合わせは、どちらか一方だけでは成立しない。このような陰陽の相互依存を互根という。

・対立と制約

陰と陽は対立するものであり、互いに制約し合っている。陰は陽を制約し、陽は陰を制約している。このような制約によって平衡を取ることができる。

・消長と転化

陰陽の量が増えたり減ったりすることを陰陽消長という。陰陽が消長を繰り返すためには、陰または陽が増加や減少を続けるのではなく、ある一定のところで増加は減少に、減少は増加に転化しなければならない。転化がなければ消長の結果、陽または陰しかなくなってしまう。これを防ぐため陰は極まれば陽に、陽は極まれば陰となるのである。

・可分

陰陽に分けられることを可分という。陰陽は条件によって細分化することができる。絶対的な陽や陰というものは少なく、相対的に陽や陰となることが多い。

陰陽の平衡が保たれていれば正常。

陰陽の平衡が保たれなくなっている状態が病。

人体にも陰陽の法則がある以上、治療においても陰陽の考えを用いることが不可欠である。

治療においては、人体に起こった陰陽のバランスを整えることが原則である。

ーーーーーーーーーーー

なにぶん自分の言葉で考えを構成するまでの力がありませんので、インプットしていて、より腑に落ちていく箇所を挙げています。

参考文献

『中医学入門』 神戸中医学研究会

『新版 東洋医学概論』 医道の日本社

『やさしい中医学入門』 関口善太

『現代新国語辞典』 学研

西

勉強会など

先日勉強会で症例検討を行いました。

その際に気になった点を書いていきます。

舌

状態から考えて陰液の欠乏、熱、正気の弱りが考えられる。

脈

Oさんから教えていただいた感覚から

瘀血、虚熱、正気の弱りが伺えた。

切経も含めて、まずは脾と胃の関係を考え直したい。

また、症状からして脾気虚を原因とした脾陰虚の様なニュアンスも感じます。

これが原因で病理産物も生成されたのか。

現代語訳 黄帝内経素問上巻 太陰陽明論篇

「四肢は皆気を胃に稟くけども、経に至ることを得ず。必ず脾に因りて、乃ち稟くることを得るなり。

今 脾病みて胃の為に其の津液を行らすこと能わざれば、四肢水穀の気を稟くるを得ず。」

「黄帝がいう。「脾と胃とは、一つの膜を挟んで連ねているだけであるが、脾が胃に変わって津液を輸送するというのはどういう理由か。」

岐伯がいう。

「足の太陰脾経は、三陰と言いますが、その経脈は胃を貫いて脾に連属し、咽喉を絡っています。

このため太陰経の脈は胃の水穀の精気を手足の三つの陰経に送ることができるのです。

一方、足の陽明胃経は、足の太陰脾経の表にあたり、五臓六腑の栄養の供給源です。

このため太陰脾経が胃に変わって津液を送るといわれています。

五臓六腑はいずれも脾経を経て胃の水穀の気を受けています。

このため太陰脾経が胃に変わって津液を送ると言われています。」」

切経から陽明の熱の様な存在も気になったのですが、脾が立て直され陰液が生成される様になれば自然と落ち着くのか?

上の文、気になったので書き残します。

他に瘀血のできる位置もとても勉強になりました。

課題

相手を感じれた?時なんとなく相手の気持ちが移ってきて同じ様な状態になる事が少し増えたのですがこれはまた自分の課題とするところと違うのか。

良い事なのか悪い事なのかわかりませんし、一向に問題をクリアできていないのですが今までにはなかった感覚なので新鮮です。

「11/10(土) 漢方薬「桂枝湯」を学ぼう!」の感想

講師は大原先生より学びました。

傷寒論より太陽病~厥陰病を説明され、

実際に桂枝湯を煎じ、飲用を楽しみながら温かい時間を過ごさせて頂きました。

学生の身で、混沌の日々を過ごしておりますが

通行人や電車で同乗する人達を観る際に、仕草や素行を観察してしまいます。

例えば

この人は落ち着きがない、汗が多い、座り方が横柄、疲れてる、顔色が悪い、

歩き方、目の力強さ、物の持ち方、声の大きさ、、、、

その標は?本は?

虚している?、実している?、陽虚?、陰虚?、内熱?、肝気?、腎虚?、、、、と

しかし、本日の漢方講座を経験すると、今までは力の入り過ぎた感覚で見ていた様に思いました。

飲用より身体を整えていく感覚を思うと

力を抜いて観察し、全体像より症状とか異変の把握に努めなくてはならないと感じました。

臓腑を補した影響が、体全体へと達すると思えたからなのでしょうか。

この”『補する』を重点とする”という事を

「10/7(日) 学生向け勉強会」後半戦の院長特別講座で教えて頂きました。

その後半戦のフィーリングは一つの起点となっていますが、共通項を得られたのが本日の収穫の一つです。

大原先生、お疲れ様でした。

いつも配慮頂く院長に感謝いたします。ありがとうございました。

【番外編】

(講座が終了し、方剤の効能についての雑談中)

大原先生

「・・は腎陽と腎陰の両方を補うんですよ。逆じゃなくて両方を補えるんです!」

稲垣

「なるほど、太極を大きくするのですか・・」

と返答した際の大原先生の顔が

『稲垣、易経できやがったな』的な顔は脳裏から離れません( ̄▽ ̄)

腹診で 2

(前回の続き)

症状としては

・気鬱

・浮腫み(下肢)

・睡眠は浅く、悪夢が多い

以前にお腹が似た状態だったときも、気鬱があった。

“分厚さ”は何がもたらすのか。

浮腫みとの関係か、精神状態や気鬱の表れか。

処置後には「硬さ」の密度が少し下がり、

ゆとりが生まれた印象を受けた。