方剤学(03)

呉鞠通「・・胃陰を救えば、なお胃腑本来の下降の気を承るに系る、・・故に湯は承氣と名づく」

承気湯

方剤学に於いては「瀉下剤」に含まれます。

『中医臨床のための方剤学』によれば、「瀉下薬を主体として大便を通導し、腸胃積滞の排除・実熱の蕩滌(とうでき)・

水飲寒積の攻逐などを行い、裏実を解消する方剤」とあります。

「瀉下剤」も種類に「寒下剤」「温下剤」「潤下剤」「逐水剤」「攻捕兼施」がありますが、

承気湯類は「寒下剤」に含まれます。

《寒下剤の一覧》

・大承気湯

・小承気湯

・腸胃承気湯

・複方大承気湯

・大陥胸湯

・宣白承気湯

・陥胸承気湯

【大承気湯】

〈効能〉

峻下熱結

〈主治〉

熱血腸胃(陽明病腑実証)

発熱・悪熱・日晡潮熱・意識障害・うわごと・汗が出る・口渇・尿が濃く少ない・便秘あるいは悪臭のある水様下痢・

腹満・腹痛・圧痛がつよく触れさせない・舌苔は黄厚で乾燥し甚だしいと焦黒色や芒刺すを呈する・脉は沈実あるいは沈遅で有力など。

手足の冷え・ひきつり・狂躁状態などがみられることがある。

《胃の生理と特性》

胃が飲食物を一時的に納める機能を受納、飲食物を消化する機能を腐熟という。

胃は飲食物がおさまるところなので、水穀の海と称される。

消化物を下降させる役割を担っている。この消化物を小腸・大腸に降ろす特性を降濁という。

胃は陽明に属し、六腑の中でも熱が旺盛であるため熱化しやすい。

そのため、胃が正常な機能するためには十分な潤いが必要であり、

水湿を好み、乾燥を嫌う特性を喜湿悪燥とよばれる。

(´ー`)

大承気湯とは少々荒っぽくはあるけれど、腑に対して一気にダウンバーストを起こし、

熱を吐き出すといったイメージでしょうか。

症状を取り除くというのは傷寒論によるとして、気になるところは「意識障害」「うわごと」「狂躁状態」。

修行中に稀な舌を拝見できる機会を頂きましたが、

上がるものは上がり(昇清・脾)、下がるものは下がる(降濁・胃)、

中焦の重要性を思います。

なんとなくですが、”臓” と ”腑” の問題からくる症状に、違いがあるように感じられます。

【参考文献】

『中医臨床のための方剤学』東洋学術出版社

『傷寒雑病論』東洋学術出版社

『中医病因病機学』東洋学術出版社

『新版 東洋医学概論』医道の日本社

教科書の読み方を考える

傷寒の邪が人に中る場合、一般に浅い部分から徐々に深い部分に入っていくとされる。

あくまで基本の型として教科書的な説明として受けとめ理解したら良いとは分かりつつも、引っかかる。

鍼灸学校1年の冬、日暮れ時に学校を出たところで激しい悪寒戦慄に見舞われたことがあったが、

からだは反射的に手腕に力を込めて項に緊張状態を作り出そうとしているようで、

ガタガタと震える体は自分の意思で全く抑えが効かず、

やばい、やばい と声も漏らしながら多分まっすぐ歩くこともできていなかったはずで、

その時のことを思い返すと、自分の経験と「徐々に入ってくる」と表される様相は印象がかけ離れている。

太陽病の説明として、正気と邪気が体表において抗争する病証とのまとめは綺麗すぎてよく分からなくなる。

今後、この点についてどのような見方をもつようになるのか。

現状として記録

______________________________________________________

【参考文献】

新版 東洋医学概論/医道の日本社

舌診(08)

治療家のT先生に舌の研究の為にご協力頂きました。

舌を撮影させて頂く時は、

念のために表だけで2枚、裏だけで2枚撮影します。

色調の違いを考えて今回はこの画像を選択しました。

表

裏

舌質

淡白舌

嫰・点刺・歯痕

舌苔

白苔

全体・薄苔

仕事終わりに撮影をさせて頂こうかと思っておりましたが、

時間がありましたので、業務の前に撮らせて頂きました。

舌尖の紅が痛々しいですが、”朝” というのも要因の一つかと思います。

裂紋が出来てからかなりの時間が経過しているのかと思います。

T先生の舌は昨年より診させていただいておりますが、

瘀斑の境目が緩やかに感じます。

状況により変化があるのでしょうが、

安定している好転反応を感じます。

ホルモンからの支配

書籍「閃めく経絡」 ダニエル・キーオン

を読み終えました。

感想としては、いろいろと盛りだくさんの内容で、私にとっては気づきや謎解きのヒントになるようなありがたい本でした。

まだ十分理解はできていませんが、

印象に残った部分、具体例をあげると、

中医学が想定している腎の機能のほとんどを副腎が担っている。

副腎は身体で最高濃度の神経堤細胞誘導体(腎精)を含む点で非常に興味深い腺である。

副腎→髄質→アドレナリン、ノルアドレナリン、ドパミン

例えば、パニック障害の時は強い恐怖心を呼び起こし、警報装置が誤作動を起こすように過剰にアドレナリンやノルアドレナリンが分泌されて、血圧を高め、心拍数を上げて、めまいや動悸などを起こします。

強い恐怖心は副腎を刺激するのです。(→過剰な恐れは腎を損なう)

また脳では過度な不安や恐怖によって扁桃体のドパミン受容体が活性化することがわかっているそうです。(→脳髄も腎に含まれます)

またドパミンは意志の力を発揮するのに非常に重要とあります。(→五神の志)

臓器から放出されたホルモンは感情の変化(こころ)と深く関わっているのです。ホルモンや神経伝達物質は各臓器からの気持ちが添付されたメッセージなのかもしれません。

そう思うと益々面白いなと思います。

またこうも書かれていて、

つまりホルモンは我々の脳の延長であり、脳と区別がつかないものだ。

あたかも臓器が脳から生じたかのようだ。(あるいは逆かもしれない)

そうなると人間の感情は臓器が作る、ホルモンや神経伝達物質によって支配されている!?

P︎MSや更年期障害、うつ病などの精神疾患、心因的なことが絡む疾患などが代表的なものでしょうか。

こういったトラブルに対して東洋医学では、五臓を正常化することで解決できることに繋がるんですね。

きっと。

鍼とからだ

2021/11/10

深部、からだの奥で結ばれていた熱。

それが体の表層にはっきりと立ち上がるのを

目の当たりにして、

患者は横になって静かなのに

静けさのなか躍動する。

ただその現象に立会い驚いた。

奥に押し留めていたのは何の作用を受けてか。

潜在するもの表に現すきっかけをもたらす鍼。

言葉に置き換えるのがとても難しい。

姿勢

先週、臨床実習で手三里、中脘、足三里計5箇所に各5壮を5分以内でお灸をすえるというテストがあり、

そのときに先生から

ベッドサイドの奥側にお灸するとき腰が引けているので見た目もよろしくなく、患者さん役の生徒のお腹に腕があたっていたよと指摘を受けました。

もう2年生も終わりにさしかかっているのに、時間内におわらせることとお灸をうまくひねることしか考えておらず

自分の視野のせまさに少々情けなさを感じながら、指摘されたことを寺子屋で下野先生にお話し姿勢を見てもらいました。

やはり私は体幹が弱く腰が引けているとのこと。そういえば脈をとるときも私は脇が開き気味です。。

普段から体幹を意識して、練習するときも先生やクラスメイトや家族に姿勢もみてもらうようにします。

どうしても手技に注目しがちですが、患者さんへの細かい配慮も重要なので学生の間に寺子屋と学校で

たくさん学んでいこうと思います。

風寒邪の咳嗽から穴性を学ぶ②

前回の続きを書いていきます。

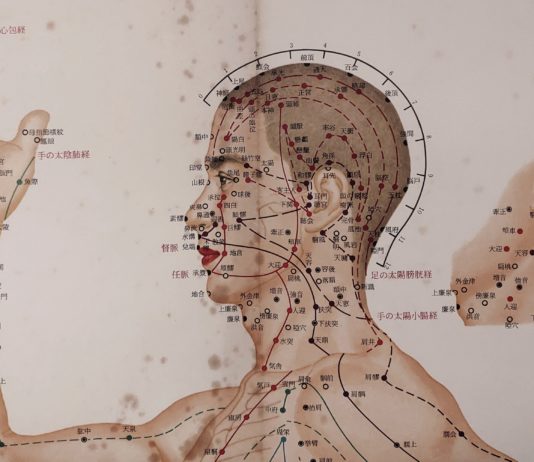

中医鍼灸 臨床経穴学 P25

「風寒外束、肺失宣降(風寒の邪による宣降失調)

症状:喉が痒い、咳嗽、痰は稀薄である。鼻閉、鼻水。声が重い。または発熱、悪寒、頭痛。無汗。舌苔薄白、脈浮など。

処方:中府、風門、大椎(瀉)…疏風散寒、宣肺止咳。」

2パターン目は発熱〜です。

これは太陽傷寒病であると思いました。

なぜこの様な事が起こるのか調べてみます。

中国傷寒論解説 P43

「太陽傷寒病の要点は衛気の閉塞であり、衛気が閉じる原因は外寒が凝滞することである。」

→つまり発熱から後の部分も外寒が凝滞した結果、衛気を閉塞させて起こっている状態と言えると思います。

この様な状態が発熱以下を起こす理由を見てみます。

中国傷寒論解説 P43

「寒邪によって脈が収縮して拘急するので、「陰陽倶に緊」の脈象となり、寸関尺の部位に浮緊の脈象が現れる。

寒邪に傷めつけられると、まず衛陽が圧迫されるので、太陽傷寒では常に悪寒が現れ、引き続いて発熱する。」

P27

「太陽が邪を受けると、温煦衛外機能が失調するので悪寒が現れる。…

太陽病では、衛陽の気が圧迫されると、正気は奮起して邪気と闘争を始めるので、当然発熱が見られるはずである。」

→つまり①悪寒…衛気の温煦衛外機能失調 ②発熱…正気と邪気の闘争反応 ③脈浮…正確には浮緊で寒邪によって脈が収縮

であると思います。

中国傷寒論解説 P26

「いわゆる「頭項強痛」とは、頭が痛み項が強ばることの形容で、首が左右に廻らず、前後に曲げられない状態をいう。

「霊枢」本蔵篇では、「経脈は、血気行きて陰陽を営むがゆえに、筋骨を濡して関節を利するなり」

と言っている。

いま太陽に邪を受けると、経気の運行が妨げられるので、頭項強痛の証候が出現するのである。」

→頭痛は経気不利によって起こっています。

舌診カラーガイド

薄白苔「苔が白いのは寒邪を、薄いのは浅い病位と軽い病状を示す」

→苔薄白はこの理由かと思います。

また、肺気の宣発機能に影響して咳が出ることもあるので、パターン①と②が複合した状態も起こり得ると思います。

参考資料

中国傷寒論解説 東洋学術出版社 劉渡舟著

中医鍼灸臨床経穴学 東洋学術出版社 李世珍著

舌診カラーガイド エルぜビア・ジャパン 原敬二郎監修

行動

行動

とにかく相手に合わせながら動く。

ごちゃごちゃ考えず、いい意味で一心不乱に。

流れを止めない。

自分も相手も頭を使った時は空気が止まる。

先週見させて頂いた人の時、時間をかけすぎてしまっていた。

戻り、報告の際受けた時間をかけすぎというご指摘。

術後の反応を探るときはとにかく早く。

見れる見れないは関係なく行った。

何より驚いたのは患者さんの拍子抜けした空気。

「え?終わり?」

言葉にしなくても伝わった。

見れる見れないはこちらの都合。

患者さんには関係のない話。

患者さんのステージの上で見れる様になる。

相手には相手の都合がある。

常にそこを見ずに先はない気がしました。

都合を考えずに触ってしまって申し訳なくなる。

明日の寺子屋。

燃え盛る様なものをいらない。

ただ相手に任せる事を意識してみる。

臓腑について学ぶ(01)

肺

上焦にあり、静粛下降の役割を持つ

気や水液が下降し全身を巡る事によって五臓の気機は昇降のバランスを保つ。

《肺が粛降機能を失う阻害要因》

実の病理変化:外邪や瘀血痰湿などの病理産物により水道が塞がる→痰水壅肺

虚の病理変化:虛寒などにより津液を宣発散布することが出来なくなる→肺虚失制

【痰水壅肺】

息切れ・咳逆・喘息で横になれない。胸脇満痛。飲邪の氾濫による水腫。など

【肺虚失制】

遺尿・頻尿。など

ーーー関連領域より病理を考えるーーー

鼻・涕:鼻閉、鼻汁。呼吸や嗅覚に影響あり。

皮・毛:易感冒。皮膚の乾燥。掻痒感。

魄 :感覚・運動・情志などの本能的な精神活動の失調。

憂・悲:憂う。悲しむ。

辛 :気の消耗や熱化。大腸の機能に影響あり。

【参考文献】

『中医病因病機学』東洋学術出版

『新版 東洋医学概論』医道の日本社

ツボ

今日は高山です。

自分は柔整と鍼灸どちらとも授業を受けていて、

絶賛期末テストテスト真っ只中です。

ストレス溜まってます。

特に苦手な教科が経穴学です。

何百個もあるツボをひたすら覚えるだけ。

これはほんとうに面白くなくつまらない。

どの場所にあるかを覚えて、

別名の墓穴やら兪穴やらを覚える。

これがどういったツボで、どういった効果があるのか、

どういった時に使うのかが肝だと思う。

そこはすっ飛ばし。

独学します。