上ル・下ル(02)

介護施設などで、少しでも通常と違う事があると連絡をするシステムがあります。

連絡ノートであったり、端末機器への入力であったり。

中枢性の疾患のある利用者も多く居られ、時として介護士を悩ませたりします。

機嫌が悪かったり、意味不明な事を発したりと。

記録には『〇〇様、不穏。△△など、される。』などと記されたりします。

そんな”不穏”な状態の方で多くみられるのが便通が滞っているケース。

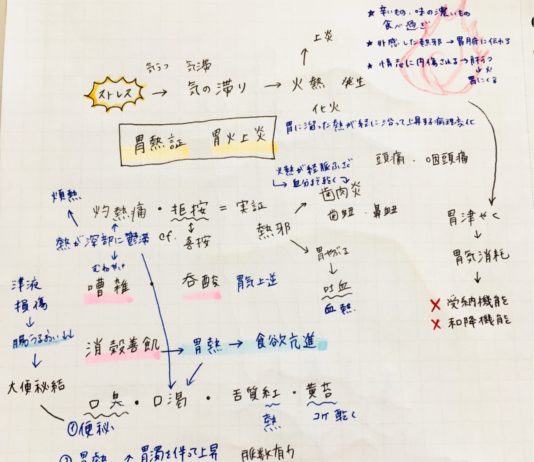

大便秘訣について再確認する。

病因病機により四つに分けるとすると、

①熱秘:実熱による。顔面紅潮や口渇、口臭の可能性あり。

②氣秘:気滞による。曖気が多く、腹部や胸肋部の張満感の可能性あり。

③虚秘:気虚(息切れ、疲労感など)あるいは血虚・陰虚(顔色が悪い、疲労感など)による。

④冷秘:陽虚による。大便がゆるく、腹部や四肢の冷えなどの可能性あり。

上がるものが上がり、下がるもの下がらないと

様々なところで問題が出てくるのかと思う。

備忘録として記す。

【参考文献】

『新版 東洋医学概論』医道の日本社

風寒邪の咳嗽から穴性を学ぶ②

前回の続きを書いていきます。

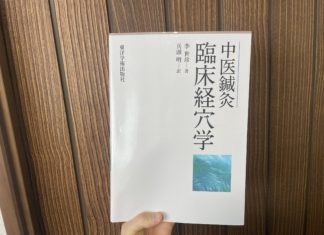

中医鍼灸 臨床経穴学 P25

「風寒外束、肺失宣降(風寒の邪による宣降失調)

症状:喉が痒い、咳嗽、痰は稀薄である。鼻閉、鼻水。声が重い。または発熱、悪寒、頭痛。無汗。舌苔薄白、脈浮など。

処方:中府、風門、大椎(瀉)…疏風散寒、宣肺止咳。」

2パターン目は発熱〜です。

これは太陽傷寒病であると思いました。

なぜこの様な事が起こるのか調べてみます。

中国傷寒論解説 P43

「太陽傷寒病の要点は衛気の閉塞であり、衛気が閉じる原因は外寒が凝滞することである。」

→つまり発熱から後の部分も外寒が凝滞した結果、衛気を閉塞させて起こっている状態と言えると思います。

この様な状態が発熱以下を起こす理由を見てみます。

中国傷寒論解説 P43

「寒邪によって脈が収縮して拘急するので、「陰陽倶に緊」の脈象となり、寸関尺の部位に浮緊の脈象が現れる。

寒邪に傷めつけられると、まず衛陽が圧迫されるので、太陽傷寒では常に悪寒が現れ、引き続いて発熱する。」

P27

「太陽が邪を受けると、温煦衛外機能が失調するので悪寒が現れる。…

太陽病では、衛陽の気が圧迫されると、正気は奮起して邪気と闘争を始めるので、当然発熱が見られるはずである。」

→つまり①悪寒…衛気の温煦衛外機能失調 ②発熱…正気と邪気の闘争反応 ③脈浮…正確には浮緊で寒邪によって脈が収縮

であると思います。

中国傷寒論解説 P26

「いわゆる「頭項強痛」とは、頭が痛み項が強ばることの形容で、首が左右に廻らず、前後に曲げられない状態をいう。

「霊枢」本蔵篇では、「経脈は、血気行きて陰陽を営むがゆえに、筋骨を濡して関節を利するなり」

と言っている。

いま太陽に邪を受けると、経気の運行が妨げられるので、頭項強痛の証候が出現するのである。」

→頭痛は経気不利によって起こっています。

舌診カラーガイド

薄白苔「苔が白いのは寒邪を、薄いのは浅い病位と軽い病状を示す」

→苔薄白はこの理由かと思います。

また、肺気の宣発機能に影響して咳が出ることもあるので、パターン①と②が複合した状態も起こり得ると思います。

参考資料

中国傷寒論解説 東洋学術出版社 劉渡舟著

中医鍼灸臨床経穴学 東洋学術出版社 李世珍著

舌診カラーガイド エルぜビア・ジャパン 原敬二郎監修

春

試験が終わり、色んなことに挑戦する余裕が出てきました。

色々調べていくと、1、2回生の時の様に好きな事に浸かっていき、その中で想像が膨らんで楽しいです。

最近は「生きるとは何なのか」といったテーマで調べ物を進めています。

その中で季節感というものも改めて取り入れたいと思いました。

今の季節で言うと春に何を感じるか。

1日1日と変わりますが、今は冬のキリッとした厳しさに比べてフワフワする日が多い様な…

色々体感しながら学びを進めていきます。

身を削る

3年生前期の最後は、様々な鍼灸法の実技がありました。

色んな先生が単発の実技授業をしてくださるので今日の先生はどんなふうに身体を診て施術するのかなぁと興味深々でした。

学校の実技で「圧痛を探しなさい」と

言われたか、言われなかったか…あまり記憶はないけど、切経で圧痛を探す先生が多いなぁという印象でした。

この間までは皆がそうしてるから、私も前に倣え状態でした。

患者役になってわかってくるのは、

少腹を押圧したら痛くてたまらんのに、

徒手検査みたいに、痛みを再現するのは

なんだか気分が良くないものです。

お腹や背中を人に向けるということは、

自分の一番守らないといけない大事な所。

動物なら服従の姿勢です。

この経穴は○○に効く

○○穴はお灸すると良い

特定の症状=○○穴

と特効穴で配穴を教えてくれる先生もいらっしゃいました。

しかし、素体を無視して施術した結果、

しんどくなった人もちらほらいました。

私も逆上せた後、咽頭部が腫れて、

このまま放置したらヤバいな…

というところまできました。

「こういう時こそ鍼で治すといいですよ!」

と下野先生に背中を押されて

あれこれ調べて鍼で治療してみました。

身を削った結果、得るものも多く

良い経験になりました。

人の体をしっかり診ずして、根拠が明確ではなく方法論だけが一人歩きすると怖いなぁ…ということ。

鍼は良い風にも悪い風にも効くんだから、

素体を鑑みず、人の体を診る方法も知らず、

リスクを知らないまま施術することへの恐ろしさを感じます。

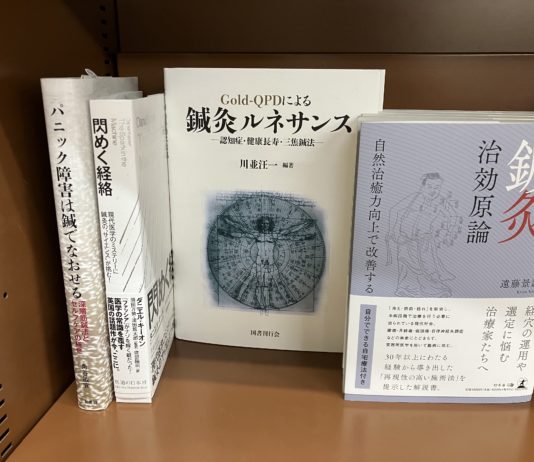

先日、下野先生に臨床論を勉強するにはどの本はどれがいいか聞いてみました。

この病気にはこの経穴といったふうに答えが載っている本と、載っていない本。

「経穴が載っていると考えが固定されてしまうから、経穴が無い方が自分で考えられますよ」

と下野先生。

型にはまることへの安心感。

型にはまることで見えなくなるもの。

今の私は、答えがない方が面白いと思いました。

遠回りなのかもしれないけれど、

創造力を掻き立てられます。

いずれまた型にはまることもあると思います。

それはそれで、また新たな気づきのきっかけになるのかな。

朗読、会話

朗読

最近人に合わせるって難しいなと痛感しています。

合わせにいったらより合わなくなる感じがします。

正直どうしようかと悩み中なのですが、何かしらやっていかないと変わらないので色々試していっています。

最近試し始めた事が人の朗読しているところの真似です。

心から入れれば一番いいのでしょうけど、できていないのでまずは形から入ろうと思ってYouTubeなどで人が行なっている朗読を真似してみています。

人との会話中に全く同じ事をしていたら違和感が生まれそうですが、相手と同じ事をする必要があるので少しは相手の理解に繋がる気がします。

また、長い文章になると腹から声が出ていないと読みきる事ができないので伝わりやすい声を出さなければいけなかったり、瞬発的に言葉を出す訓練にもなります。

会話

ストレスなく一緒に過ごせる人は波長が合って自然に過ごせる。

家族でも体調不良を起こすと様子が違ってくるので違和感から色々察知しやすいと言った話をよく聞く。

違和感を察知できるのは、同じ空気感をもった人の違和感だと思う。

鍼灸院には若者からお年寄りまで幅広い年齢の方が来るし、色んな個性を持っている。

そういった相手を理解しようと思えば尊重しなければ話は始まらない。

綺麗なものばかりに囲まれているとそう言った人にしか対応できなくなるし、逆もそうなる。

本当に会話上手な人は違和感を感じない。

きっと一致してるんだと思う。

ネガティブなもの

会話の中でネガティブなものが出てくるとそれに同意してはいけない。

もっていかれる。

ただ真っ向から否定するとそれもまた問題なので違和感を感じさせずにかわす必要がある。

EBV

■EBウイルス(EBV:エプスタイン・バール・ウイルス)

国家試験は終わりましたが、確認の為に調べておりました。

今までは出題中の4択より1つを見つける知識に重点がありましたが、国試が終わって疾患を調べていると、欲しい情報が異なってきます。

例えば国家試験を見てみると~

(科目でいえば”衛生”や”病理”で出てきやすいのですが)

【過去問】

ウイルスが原因となる腫瘍はどれか?

1、甲状腺腫瘍

2、バーキットリンパ腫

3、ウィルムス腫瘍

4、グラビッツ腫瘍

《正解 2》

1、甲状腺腫瘍←ヨウ素不足、腺腫誘発物質の過剰摂取など

2、バーキットリンパ腫←EBウイルス

3、ウィルムス腫瘍(腎臓がん)←遺伝子異常など

4、グラビッツ腫瘍(腎細胞がん)←喫煙、高血圧、肥満、長期透析など

キーワードとして、EBウイルスに関しては

『伝染性単核球症(B細胞にEBウイルスが感染)、バーキットリンパ腫、上咽頭がん、キス病』

ぐらいの知識が把握できていれば、正とするのか、誤とするのかは対応できると思います。

しかし、実際に疾患をお持ちの患者さんが来られたら、

国試のテクニックではなく、悩みに寄り添える知識が必要になってくるな・・と、

因みにバーキットリンパ腫を発見したのはデニス・パーソンズ・バーキット。

イギリス軍の外科医として植民地のアフリカで従事する際に、ウガンダで子供のリンパ腫と出合い、発見することになります。

そこから地理学的相関関係を調査する為に1万5千キロに及ぶ調査を行い、地域分布を調べる事となります。

■戻気(れいき)

戻気は、癘気(れいき)・異気・疫気・疫毒・乖戻の気(かいれいのき)とも呼ばれる生物要因。

六淫以外の発病要因で、自然界あるいは生物体内に存在し、生命力と発病作用を備えおり伝染性と流行性をもつ。

『素問』 刺法論篇 「五疫の至るや、みな相染易し、大小を問うなく、病状相似たり」

『諸病源候論』疫癘病候篇 「病は長幼の別なく、ほとんどみな似ている」

『温疫論』 原病篇 「この気が来ると、老幼や強弱にかかわりなく、これに触ったものは発病する」

『温疫論』 原病篇 「都市に発生するものもあれば、村落に発病するものもあり、ほかに安全なところはない」

『温疫論』 原病篇 「邪は口鼻から入る」「呼吸する間に、外邪はこれに乗じる」

『諸病源候論』温病令人不相染易候篇「人が乖戻の気を感受して発病すると、病気は伝染し、ついに一門が滅亡し、外部にまで及ぶ」

【参考文献】

『中医病因病機学』東洋学術出版社

臓腑の気

お久しぶりです。高山将一です。

風邪で長患いしまいました。

今日からどしどし疑問や、学び、気づきを述べていこうと思います。

初歩的な疑問が前々からあったのですが、「臓腑の気」とはいったい何を指すのでしょうか?

一つは臓腑の機能、もう一つは、気の一種を意味しているのか?

多くの本には、脾気や、肝気は、その臓腑の機能を指すと書いてあります。

しかし、病機には、たとえば、なんらかの原因で脾気が

化生出来なくなって、運化機能の失調で、食欲不振や、

精神疲労が見られるとあるが、

この場合、「脾気が化生出来なくなって」とあるので、

機能を指しているのではなく、物質としての気を指していると考える。

また、

臓腑の機能は、臓腑本体が機能しているのか?それとも

臓腑の気が臓腑の機能を果たしているのかも疑問です。

例えば、脾の運化、統血は脾本蔵が機能しているのか

それとも、脾気が働いているのか、

それとも、両者共に働いて機能するのか、疑問です。

この捉え方の違いで大きく治療法が変わってくるような気がします。

突発性難聴

突発性難聴の方に柴苓湯が使われていたので調べてみます。

柴苓湯 (中医臨床のための方剤学/東洋医学出版社 P.106より抜粋)

組成:小柴胡湯合五苓散

効能:和解半表半裏(通調少陽枢機)・利水

主治:半表半裏証あるいは少陽枢機不利で、浮腫、水様便などの水湿停滞が顕著なもの。

淡滲利水の五苓散を合方し、水湿の除去をつよめる。

少陽枢機不利とは何なのか?

枢機:肝心かなめの大切なところ。

枢⇒戸の開閉装置のくるる 機⇒石弓の引き金

扉の開閉がうまくいかず水が停滞している状態のことかな?と考えました。

ただ、2週間程度服用していたが症状改善には至っていない様子なので、

漢方変更するなら何になるのか、引き続き考えてみます。

参考文献

中医臨床のための方剤学/東洋医学出版社

舌診(02)

舌象について整理する

【舌神】

有神

生き生きとして生気があり、運動性も十分なもの。

疾病に罹患しても有神であればよい兆候。

無神

乾枯して硬く光沢もなく、生気がなく、運動性も悪い。

危急の可能性。

【舌色】

淡白舌

陽虚の為に営血不足により舌体を充養できず淡い色調となる。

紅舌

舌体の脈絡が充盈している。

絳舌

紅絳舌

営血が熱の煎熬を受け、濃縮されている為に絳舌となる。

紫舌

熱盛傷津や陰虚で気血の壅滞、陰寒での凝滞により紫色となる。

青舌

陰寒の邪により陽気凝滞し血行の瘀滞による。

【参考文献】

『中医臨床のための 舌診と脈診』医歯薬出版社

『新版 東洋医学概論』医道の日本社