ツボ

今日は高山です。

自分は柔整と鍼灸どちらとも授業を受けていて、

絶賛期末テストテスト真っ只中です。

ストレス溜まってます。

特に苦手な教科が経穴学です。

何百個もあるツボをひたすら覚えるだけ。

これはほんとうに面白くなくつまらない。

どの場所にあるかを覚えて、

別名の墓穴やら兪穴やらを覚える。

これがどういったツボで、どういった効果があるのか、

どういった時に使うのかが肝だと思う。

そこはすっ飛ばし。

独学します。

腎の納気について

はじめまして。鍼灸学生の白石といいます。

五臓の生理の基礎について学びなおす中で、

初学者向けに書かれた書籍を読んでも理解が難しいというか、

しっくりこない部分があって、

今回はその中のひとつをテーマに選びました。呼吸について。

五臓では肺がその生理機能として「気を主り、呼吸を司る」とされています。

肺は「呼吸の気を主り、一身の気を主り」ます。

この点は、肺はメインの運動器官であり、気体交換の場にあたるということで

馴染みやすいです。

(一身の気の部分については割愛)

そして呼吸に関して、腎は「納気を主る」とされています。その意味は、

肺の吸入した気を節納して、呼吸を調節する機能をもつことを指します。

学校の授業では、この肺と腎の働きを並べて

「肺は呼気を主り、腎は吸気を主る」とだけ習いました。

言葉として理解はできても、府に落ちない感じが残っていました。

この点について、今回理解の助けとなる説明を得ました。以下の内容です。

「肺は気の主であり、腎は気の根である。肺は出気を受け持ち、腎は納気を受け持つ。」

「つまり呼吸とは、肺と腎が共同してしている仕事であってそうして、

呼吸は浅くはならず一定の深さを保つ。」

「納気という機能は腎の封蔵という性質が呼吸運動の中に現れたもの。」 以上

腎が気を納めるのに対して、肺は実動を担当する臓器というニュアンスから、

肺は呼気を腎は吸気を主る、という言葉が用いられたのだろうと解釈しました。

今後につなげたいと思います。

____________________________________

【参考文献】

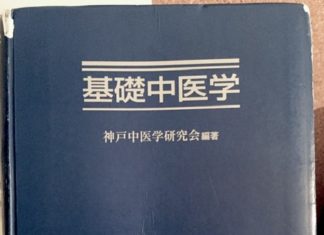

『基礎中医学』神戸中医学研究会

『中医学ってなんだろう』東洋学術出版社

滋味深い

滋味深いとは

栄養価に富んで味のよく感じられること。

ゆっくり味わうことで醸し出される味や雰囲気。持ち味がにじみでることによって感じるおいしさ。

母と一緒に長年通っているお店で食事をしたとき、出されたお料理に母が「滋味深い」と感想を述べたら、

シェフがすごく嬉しそうな表情で「滋味深いは最高の褒め言葉です。そういう料理を作りたいといつも思っているので。」と

仰っていたことが印象に残っていました。

鍼の施術でも、

すぐに効果がでるよりもある程度時間が経ってから効果を感じるのが理想と

下野先生がお話されることがあったのですが、

それは料理も鍼も何年もの間、毎日毎日試行錯誤した結果できることで、

滋味深いと聞いたときに、鍼に使う言葉ではないと思うのですが、

一朝一夕ではできないという意味で共通しているものがあるな〜と

お料理を食べながら鍼のことを思い浮かべていました。

加味

先ずは一番気になっていた青皮から始めてみます。

柴胡桂枝湯のエキス顆粒にミルで潰した青皮を加え、お湯を注いで出来上がり。

ん〜〜、美味しくなっている。

柑橘系の香りで爽やかさが加わり、私の好きな味です。毎回飲むのが楽しみになりました。

2日ほどこの組み合わせで飲んでみたのですが、何となくいいかもしれないという感じで、もう少し長く検証した方が良かったんでしょうが、我慢できず他の生薬も気になって、陳皮を加えることにしました。

生薬の組み合わせに相須薬対というのがあって、同じ性能と効果を示す生薬を組み合わせることで、効果を強める考えもあるので、まあ、いいか。

柴胡桂枝湯+青皮+陳皮

そして数日経過。

上腹部は問題ない感じですが、まだ中・下腹部がどうもスッキリしない。

更に大腸に働く枳実も加えよう。

柴胡桂枝湯+青皮+陳皮+枳実

枳実が加わったら、少し苦くなったような感じがします。

そして数日経過。

悪くはないですが、でもまだ何かが足りないような感じ。

鍼とからだ

2021/11/10

深部、からだの奥で結ばれていた熱。

それが体の表層にはっきりと立ち上がるのを

目の当たりにして、

患者は横になって静かなのに

静けさのなか躍動する。

ただその現象に立会い驚いた。

奥に押し留めていたのは何の作用を受けてか。

潜在するもの表に現すきっかけをもたらす鍼。

言葉に置き換えるのがとても難しい。

どうなんだろう

勉強で母親の身体を診させてもらった。

特に気になる点は左少腹急結・左少腹部や股関節あたりの色が黒くなっている・中脘あたりが緊張・舌は腐膩があり、全体的に紫舌・舌下脈絡の特に左側の怒張・脈は渋・左のみ深く沈めると脈が確認出来なくなる・左太渓の顕著な陥没と発汗・足先は冷えている。

以前脈を取らせてもらった時は疲れると脈が7回に一回飛んでいた。

問診はせずに症状で気になる点を後で確認すると左腰に違和感があり、まれに左少腹部に張った感じが起こるとの事。

根本は腎の弱りなのか。

瘀血を取るにしても正気を立て直す必要があると感じた。

よくゲップが出る人なのですが、この胃の働きの低下にも腎虛・瘀血が関係してそうな気がする。

治療穴としては左太渓で腎の立て直しを行うシーンかなと想像。

また、活血も組み合わせる必要があるのかと思った。

左の三陰交を抑えると軽い圧痛があるとの事だったのでここも治療穴に含めることができるのか。

色々考えてみたものの分からない点だらけで難しい。

2年生最後の日

2年生最後の実技は色んな情報を生理して計画を立てパートナーに自由に治療をする内容でした。

今まで、頭痛や膝関節痛など想定して先生の決めた配穴を治療する内容が実技のメインでしたが、いきなり自由となると、頭が真っ白になります。

今朝から筋トレによる筋肉痛と口苦があるという訴え。

紅舌 微黄、呼吸が浅い。右手の僅かな顫動、右足の貧乏ゆすり、外踝の乾燥、天枢の冷えと左少腹の拒按、目の充血。後頸がパンパン。

体からどのように情報を得て整理して選穴するか、焦りばかりが先立ってパニックになりました。

気持ちの迷いや自信のなさは治療に反映されるもので、あれこれ施術をしてみても特に結果も得られず、先生が刺した百会のみが効いたようで、「この一穴で良かった」というパートナーの言葉に面目なく、とても悔しい気持ちでいっぱいで授業の後、私も口が苦くなってきました。

臓腑について学ぶ(02)

伝導不随:大腸の腑氣の鬱滞と津液の不足により起こる。

大腸

〇 燥熱傷津(熱秘)

熱邪と糟粕が結びつき、津液を焼いて乾燥させる。

熱の原因として

「表寒が裏に入って熱化する」

「温邪が肺胃より大腸に順伝する」

「五志の異常が火化し、胃腸を攻撃する」

「味の濃いものばかりを食べて内熱が生じる」

〇気機鬱滞(気秘)

肝氣の鬱滞より脾胃の氣機も鬱滞し、腸道の伝導機能が動かない。

そして火化する。

〇気血虚衰(虚秘)

大腸の伝導能力がなくなってしまう。

排便後は疲れてしまう。

氣血の欠虚原因として

「普段から氣血が欠虚しており、津液が不足している」

「産後の陰血不足」

「長患いの為、脾肺の氣が虚す」

「年老いた為に元気が不足」

〇陰寒凝滞(冷秘)

腸道が温まらず氣機が停滞する。

冷やす原因として

「冷たいものを食べ過ぎ中焦の陽気が打撃をうける」

「長患いの為に脾胃が陽虚になり寒が発生する」

《私議》

氣がスムーズに動いているのか?水分量が適切なのか?との問いについて、

他の臓腑にも共通するのか、考察します。

鍼灸学生の頃、解剖学の先生に小腸と大腸の違いを質問した事がありました。

細胞の形態の違いなどから、大腸を「要は外ですわ。」と教えられた事がありました。

なるほど!と合点がいったのを覚えております。

【参考文献】

『中医病因病機学』東洋学術出版社