脾胃が弱くなる

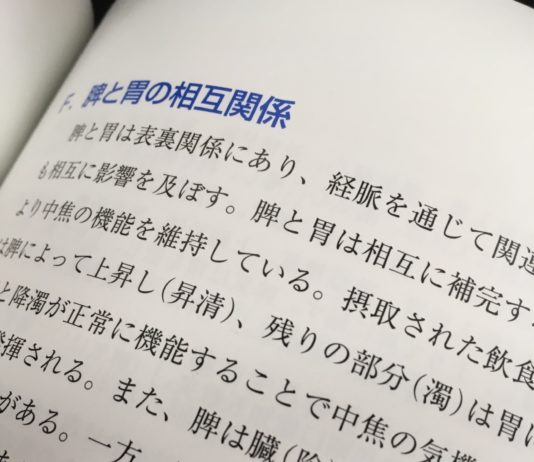

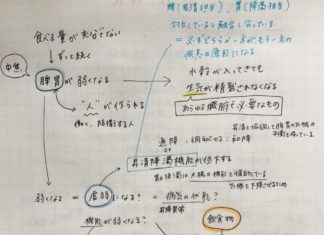

食べる量が充分ではない状態が続くことによって

脾胃が弱くなる、とは?(→水穀が入ってきても生気が精製されなくなる)

=虚弱になる?ということ? =病気になる?→昇降異常?

=機能が弱くなる?

脾胃の機能の主なもの:「納運(受納機能/運化機能)」

運化:飲食物を消化し吸収する過程であり胃と小腸が関わる。

失調すると消化吸収が阻害され食欲不振になる。

受納:水穀を受け入れる場所。水穀を腐熟させ水穀の精微へと変化させる。

胃は水穀で満たされることから水穀の海と呼ばれる。

胃が受納できる⇒食欲がある、ということ。

教科書ではそれぞればらばらに習っていることも、実際には

同じ身体の中で起こっていることであって機能が対立し、融合し合っている、のは

脾胃だけでなく他の臓腑もそうなのかもしれないな、と思いました。

臓腑の生理や機能についてあやふやになっていることが沢山あると感じたので

しっかりと復習することにします。

台風の役割

大型台風が接近しています。

過去に甚大な被害をもたらした伊勢湾台風並みの台風だと連日報道されています。

そんなニュースの中で台風(低気圧)は反時計回りで、高気圧は時計回りに回転していると聞いて、ふと鍼を施す時の補瀉の考えが頭をよぎりました。

鍼の手技の中で

補法は右回旋(時計回り)、瀉法は左回旋(反時計周り)の考え方があります。

となると高気圧は補の働きで、台風(低気圧)は瀉の働きになります。

高気圧は上空から地上に向かって下降気流が発生しています。

低気圧は地上から上空に向かって上昇気流が発生しています。

ネジや瓶などの蓋も右に回す→閉まる(下向きの方向性)。左に回す→開ける(上向きの方向性)

これはたまたまの偶然?

再び鍼の手技の考え方に戻って

右回旋→補法→気を集める

左回旋→瀉法→気を抜く

天気の移り変わりも陰陽のバランスの均衡が保たれるようになっていると考えると、台風は地球において高まりすぎた陽気を瀉して気を抜いているのでしょうか?

確かに台風が過ぎ去った後には、爽やかな秋晴れになることが多いかも。

雰囲気など

雰囲気

最近の状況になると色々自身の課題が見えてくる。

この課題を解決する為にも自分を柔軟にしよう。

どういう心持ちならその雰囲気になるか、どうすれば解除できるかも体感できた。

今は鍼灸師として生きていくための振る舞いが勉強になる状況だと思う。

自身の成長の機会として存分に活用させてもらおう。

環境ではなく自分を変える。

電車の中で

乗車中、座っていると横に人も座っていないのに隅に寄っている自分に気づく。

無駄な気遣い。

緊張が生まれて体が硬くなってしまっていた。

いらないものでした。

鬱

最近、鬱の雰囲気を鮮明に感じる事が出来た。

先にあると事前に察知できていれば避けれるものなのかもしれない。

舌を考察①

寺子屋で患者様の舌を見せて頂きました。

受けた印象は白滑苔淡白胖大でした。

舌だけで結論付ける訳にはいきませんが、考えない訳にはいかないので何を表すのか考察していきます。

白苔は一般的には表証・寒証を表すとされます。

中医臨床のための舌診と脈診 P33

陽虛が基本にある内傷の場合には舌質が淡白・胖嫩であり、寒邪直中の場合には青紫舌の事が多い。

との事です。

もう少し詳しい箇所を見てみます。

同書籍 P 53

陽虛寒湿

淡白舌は気血不足であり、白滑苔は寒湿をあらわす。一般には、陽虛で陰血の化生が不足し、津液の蒸化もできず水湿が貯留して寒化した状態が多く、舌質が胖嫩で歯根が明らかである。

まず、「陽虛で陰血の化生が不足して淡白舌」とはどういう事か考えてみます。

現代語訳 黄帝内経素問 上巻 P112 陰陽応象大論篇

南方は陽気が盛んで、熱を発生します。熱は火気を盛んに生じ、火気は苦味を生じ、苦味は心気を滋養し、心気は血気を変化生成します。血気は充足すると脾を生じ養います。心気は舌と関連しています。

その変化についていうと天にあっては熱気となり、地にあっては火気となり、人体にあっては血脈となり、五臓にあっては赤となり、五音にあっては徴となり、五声にあっては笑となり、病変の現れ方としては憂となり、竅にあっては舌となり、五味にあっては苦となり、こころの変動にあっては喜となります。

同書籍 下巻 P 23 天元紀大論篇

熱気は少陰の根本の気

同書籍 上巻 P 93 金匱真言論篇

南方の赤色の気は、人身の心と相い応じ、心は竅を両耳に開き、精華は心に内蔵され、五味の中では苦味にあたり、五畜の中では羊にあたり…

これらはすべて火の一類に属します。四時でいえば夏の季節で、心は血脈を主り、また、五臓の主ですから、病は往々にして血脈と五臓に現れるのです。

つまり、「陽虛で陰血の化生が不足して淡白舌」とは

陽虛になると心気も不足し、血を変化生成することが出来ない。

結果として赤味が出なくなり、心の竅である舌に色が反映されなくなった状態なのではないかと考えました。

参考資料

中医臨床のための舌診と脈診 医歯薬出版株式会社

現代語訳黄帝内経素問 上巻下巻 東洋学術出版社

胆など

猫

猫の体調が悪くなり始め、治療を行っていた。

その中で一番勉強になった事が相手との向き合い方と治療のスタンス。

本に書かれている「成功したとされる治療」が本当に相手に満足のいく治療になるのか。

寺子屋に来て最初に教わった事が活きました。

死の直前の様子などからも今の自分に出来る限りは尽くせた。

自分の家族だから行えた事にはしないでおきたい。

過去に教わった言葉が思い返され、体感する事で重みが増しました。

猫に最後の方に起こった症状

・目の陥没、横からみると隙間が出来ていた。

・舌質が黒くなった

・太渓が最後は暗くなった

・呼吸が下に入らなくなった

・排便、食欲が無くなった

・涙目の日が増えてきた

などが起こっていました。

記録として残します。

舌の考察

舌に湿潤が多く、静脈の怒張がきつい。

胖大。

舌色は薄いが辺縁のみ他に比べて赤みがある。

飲料が多いというより、臓腑の機能低下により水が捌けていない。

怒張もその影響だと思われる。

そこに氣滯も兼ねていると思いました。

先週に比べて舌のテカリ、むくみは無くなった。

依然として気虚。

赤みが他に比べて舌先端に偏るが、病的とまで言えないと思う。

胆

最近胆のワードをよく聞くので自分でも調べてみている。

方剤で言えば代表的なものが温胆湯。

その中でも生薬として竹筎が胆に効く薬とされる。

黄帝内経太素

「胆病者善く大息し、口が苦く宿汁を欧き、

心下が澹澹として恐れて人が将に捕之ようとするが如く、

嗌中が吤吤然として数腄し、候は足少陽之本・末に在り、亦其の脈之陥下者視て灸之、

其の寒・熱也陽陵泉に取之ます」

竹筎

「胆虚の熱痰鬱結による驚きやすい・不眠・不安などの症候に、半夏・枳実・茯苓などと用いる。」

中医病因病機 胆気阻滞

「虚煩してびくびくするのは、中正の官が高熱のため乱れているからである。」

邪気論にはなってしまうが、このケースは胆に籠った邪熱が昇って心神を乱すという事ではないかと思われる。

胆の気鬱からの熱化により起こる心煩。

でもこれは一つのパターンでしかないし薄い。

もう少し調べていきます。

中国の思想(08)

老子

六十三章 聖人は大をなさず

為無為、事無事、味無味。

大小多少、報怨以徳。

図難於其易、為大於其細。

天下難事必作於易、天下大事必作於細。

是以聖人終不為大。

故能成其大。

夫軽諾必寡信、多易必多難。

是以聖人猶難之。

故終無難矣。

無為をなし、無事を事とし、無味を味わう。

小を大とし少を多とし、怨みに報ゆるに徳をもってす。

難きをその易きに図り、大をその細になす。

天下の難事は必ず易きより作り、天下の大事は必ず細より作る。

ここをもって聖人はついに大をなさず。

故によくその大を成す。

それ軽諾は必ず信寡く、易きこと多ければ必ず難きこと多し。

ここをもって聖人すらなおこれを難しとす。

故についに難きことなし。

(引用:『中国の思想[Ⅳ]老子・列子』P101~103)

” 怨みに報ゆるに徳をもってす。”

解説の中には「大戦後の蒋介石による対日政策の基調をこの言葉に置いたのを

民族の総意の表現だったと見られる。」とある。

中国大陸に残留孤児が多かったのを

民族性と連ねる説を読んだことがあり、符合するように思います。

その地域性を感じる事ができたようで、面白く思いました。

そして日々の生活の中で

決して偉そうにしない”立場ある人”と出会う度に、

丁寧に一つ一つを対応される姿をみて感心することがあります。

この延長線上に大事ができるのだろうな、、と思います。

先ずは、小さな事をおろそかにしないように心がけたいと思います。

【参考文献】

『中国の思想[Ⅵ]老子・列子』徳間書店

切経で

切経で、

ある方の背中を見せてもらったときに

肌の表面の質感が、まるで境界線が引かれた様に

その上下ではっきりと異なる様を見た。

境界線は、左右はそれぞれ肩甲棘に沿う様に見られ、

脊柱に近づくにつれ、より下方まで伸び脊柱で合する。

胃脘部のムカつきを主訴とする方で、

境界線の上方だけで、毛穴が一様に広がっている。

内部にこもる熱が体表に表れていると見てよいのものなのか。

前回(ひと月前)には気が付かなかった。

これからの経過とともに見守りたい。

大宇陀町。

店先のワゴンで販売されている処分品をよく目にします。

商店街を歩いていると、目に飛び込んで来たのは、

古本屋のワゴンの中に居た『大宇陀町史(資料編 第3巻)』。

こういった書物は、町役場や図書館などでめにする事はあっても、市中では珍しいのではないでしょうか。

思わず買ってしまいました。

鍼灸学生時代の探索の一つに、奈良県の宇陀市にある薬草園に行った事がありました。

ここには、日本最古の薬草園である『森野旧薬園』や

藤沢薬品工業(現アステラル製薬)の創業者:細川友吉の生家であり、

現在は資料館としての『薬の館』などがあります。

この地の薬草に関しての ”地の利” が大変興味深いです。

以前に探索した際に撮影した画像をご紹介します。

別の機会に各所を個別にご紹介できたらと思います。

【参考文献】

『大宇陀町史 資料篇 第三巻 近代』臨川書店

赤い宝石

先日、奈良でいちご狩りを堪能してきました。

私は奈良のブランドいちごの「あすかルビー」の大ファンです。

2年前から春になりオンシーズンになると、あるルートから毎週注文して「あすかルビー」を堪能していましたが、今年からは手に入れるルートがなくなってしまい残念に思っていました。

ところが今年は運良く現地に行く機会に恵まれて、思いっきり堪能できたのです。

もう何個食べたかわかりません(笑)

真っ赤な大きく膨らんだ苺は見るだけでテンションが上がって最高ですね。

赤い宝石と言われますが、全くその通りです。

そうそう、最後に勉強にも繋げないと。

薬膳 いちご

体に必要な水分を補充し、体の組織や器官を潤す働きがあります。食薬として滋陰類に分類されます。(※肝経・胃経・肺経の経絡に強く作用)

潤肺生津

肺に潤いを与え、体に不足した水分を増やす。

滋陰補血

体に必要な潤い(水分)や血液を養う。

清熱解毒

体にこもった熱を冷まして取り除くと同時に、毒素を体外に排出する。

利尿

体に滞った余分な水分を、尿として排泄する。

健脾和胃

脾を強くし、胃の調子を整える。

SATOYAMA 食薬図鑑

https://www.satoyama.bio/databook/fruits/strawberry/

確かにお腹いっぱいいちごを食べた後、身体が冷えて、しばらくしたら利尿効果が半端なくトイレばっかり行っていました。

今回は食べ放題だったので、必要以上に食べてしまったのが悪かったんだと思います。でも2時間ほどしたら、あんなにたくさん食べたのにかかわらず、お腹がペコペコになって胃がスッキリしていました。

ちなみに、ちょうどその日はWBCの日本vsメキシコの日で、隣のビニールハウスから「やったー!、日本逆転や! 勝った!!勝った!!」と1人のおじさんが叫ぶと、ビニールハウス中が一気に歓喜に包まれました。みんな苺を摘みながらも、日本の勝敗が気になって仕方なかったんですね。とってもよい思い出になりました。

舌診考察

[ケース①]

舌色

表 淡紅

裏 褪せた紅

気の虚損がありながらも、裏に熱をはらむのか。

舌形

胖大 歯痕

陽気を損ない気虚になって、津液の停滞を招き痰湿を生ずる。

脾の運化作用の低下か。

腫れたようにも見えて、湿熱をはらむのか?

(腫れた舌は発熱やその後の舌にも見ることができると思う。)

舌裏

表より濃い色を呈し、気虚がありながらも内熱の存在が伺える。

推動作用が落ちているので怒張により瘀血も。

或いは、虚熱による瘀血とも考えられる。

舌苔

薄苔〜やや厚苔、潤苔

中焦にかけて苔が緻密で濃くなり脾胃虚による痰湿か。

[ケース②]

舌色

表・裏共に褪せた紅

所々まだらに舌辺に紫色があり瘀血。

舌尖紅く心火も伺える。

舌形

脾腎共に弱り水邪の停滞がある。歯痕から気虚。

舌裏

表と色差なく、怒張により瘀血も。

舌苔

微黄苔。厚苔。

中焦〜下焦にかけて苔が厚なる。

気虚による痰飲。

中焦には微黄苔。痰飲が裏に入り化熱したか。