腎の納気について

はじめまして。鍼灸学生の白石といいます。

五臓の生理の基礎について学びなおす中で、

初学者向けに書かれた書籍を読んでも理解が難しいというか、

しっくりこない部分があって、

今回はその中のひとつをテーマに選びました。呼吸について。

五臓では肺がその生理機能として「気を主り、呼吸を司る」とされています。

肺は「呼吸の気を主り、一身の気を主り」ます。

この点は、肺はメインの運動器官であり、気体交換の場にあたるということで

馴染みやすいです。

(一身の気の部分については割愛)

そして呼吸に関して、腎は「納気を主る」とされています。その意味は、

肺の吸入した気を節納して、呼吸を調節する機能をもつことを指します。

学校の授業では、この肺と腎の働きを並べて

「肺は呼気を主り、腎は吸気を主る」とだけ習いました。

言葉として理解はできても、府に落ちない感じが残っていました。

この点について、今回理解の助けとなる説明を得ました。以下の内容です。

「肺は気の主であり、腎は気の根である。肺は出気を受け持ち、腎は納気を受け持つ。」

「つまり呼吸とは、肺と腎が共同してしている仕事であってそうして、

呼吸は浅くはならず一定の深さを保つ。」

「納気という機能は腎の封蔵という性質が呼吸運動の中に現れたもの。」 以上

腎が気を納めるのに対して、肺は実動を担当する臓器というニュアンスから、

肺は呼気を腎は吸気を主る、という言葉が用いられたのだろうと解釈しました。

今後につなげたいと思います。

____________________________________

【参考文献】

『基礎中医学』神戸中医学研究会

『中医学ってなんだろう』東洋学術出版社

異名同穴③

李世珍の下で働いていた方に、異名同穴について尋ねたことがあります。

「李世珍の家の伝来の呼び方がある。」との事。

その時は、中国の『宗族(父系中心の一族)』や『圏子(利益を共にする集団)』といった文化圏を想像しました。

③3つの異名のあるもの

穴名 異名

陰郄穴 : 少陰郄穴、石宮穴、手の少陰郄穴

隠白穴 : 鬼疊穴、鬼眼穴、陰白穴

会陰穴 : 下極穴、平翳穴、屏翳穴

京門穴 : 氣付穴、氣兪穴、腎募穴

氣衝穴 : 氣街穴、羊屎穴、氣冲穴

厥陰兪穴 : 関兪穴、厥陰穴、闕兪穴

三陽胳穴 : 通門穴、通間穴、通関穴

上巨虚穴 : 巨虚上廉穴、上廉穴、足の上廉穴

衝門穴 : 慈宮穴、上慈宮穴、前章門穴

水分穴 : 中守穴、分水穴、正水穴

人迎穴 : 頭五会穴、五会穴、天五会穴

兌端穴 : 壮骨穴、兌通鋭穴、唇上端穴

太淵穴 : 鬼心穴、太泉穴、大泉穴

大陵穴 : 心世穴、鬼心穴、心主穴

中膂兪穴 : 脊内兪穴、中膂内兪穴、背中兪穴

通天穴 : 天臼穴、天旧穴、天白穴

手の五里穴 : 尺の五里穴、大禁穴、尺の五間穴

天突穴 : 玉戸穴、天霍穴、天瞿穴

然谷穴 : 龍淵穴、然骨穴、龍泉穴

陽輔穴 : 絶骨穴、分肉穴、分間欠

陽陵泉穴 : 筋会穴、陽の陵泉穴、陽陵穴

白関兪穴 : 玉関兪穴、玉房兪穴、陽兪穴

胳却穴 : 強陽穴、脳蓋穴、絡郄穴

【参考文献】

『臨床経穴学』東洋学術出版社

『鍼灸医学事典』医道の日本社

『新版 経絡経穴概論』医道の日本社

食べることについて①

皆さま、初めまして。

受付をしております、鍼灸学生のイワイです。

ここでは、日々の学習のことやそこで生じた疑問など様々なことについて、学生なりに書いていきます。

どうぞよろしくお願いします。

早速ですが、新年度になりました。

桜が満開で見頃を迎えてますね!

春といえば、「新しいこと」を始めるのに適した季節だというわれています。新しいチャレンジや生活など、楽しみな気持ちと新しいことに取り組む不安もあると思います。

私達の身体は何か取り組むとき必ずエネルギー、気力、体力が必要になります。

そこで、新しいことに向き合うために、日々の生活の中で欠かすことのできない〝食事〟について勉強し、食べることで身体へどういう影響がでるのか、西洋医学と東洋医学での、それぞれの概念について勉強しました。

西洋医学的には、私達が食事した際、口から入った食べ物は 口→食道→胃→小腸→大腸→肛門 という順ではいって、外で便として出て行きます。この過程の中で、体内に栄養素を取り込み、身体に必要な物資に再合成し、吸収されています。

では、東洋医学的にはどういう概念でしょうか?

東洋医学的に考えると、まず人体の構成や生命活動を維持するのに最も基本的な物資のことを〝精〟といいます。

この〝精〟には、父母から受け継いだ〝先天の精〟と飲食物を摂取することにより得られる〝後天の精〟の2つから成り立ちます。先天の精の量は生まれたときから決まっていますが、後天の精は飲食物を摂取することで絶えず補充されています。

次回は、後天の精について勉強したことを書いていきたいと思います。

—————————————————————

【参考文献】

「生理学 第3版 」東洋療法学校協会 編

「新版 東洋医学概論」東洋療法学校協会 編

權・衡・規・矩

陰陽應象大論篇第五

善診者、察色按脉、先別陰陽、 審清濁、而知部分。

視喘息、聽音聽聲、而知所苦。

觀權衡規矩、而知病所主。

按尺寸、觀浮沈滑濇、而知病所生。

以治無過、以診則不失矣。

善く診る者は、色を察し脉を按じて、先ず陰陽を別ち、清濁を審らかにして、部分を知る。

喘息を視、音声を聴きて苦しむ所を知る。

權・衡・規・矩を観て、病の主たる所を知る。

尺寸を按じ、浮・沈・滑・濇を観て、病の生ずる所を知る。

以て治すれば過ちなく、以て診すれば則ち失せざらん。

※權衡規矩

→馬蒔の説「春は規に応じるとは、陽気の柔軟なのが、丸い規のようであることをいう。

夏は矩に応じるとは、陽気の強く盛んなのが、方形の矩のようであることをいう。

秋は衡に対応するとは、陰が昇り陽が降り、高下が必ず平となることをいう。

冬は權に応じるとは、陽気が下にあるのが、重い權のようであることをいう。』

權(ケン、ゴン)

(01) 木の名

(02) おもり。ふんどう。

(03) はかり。てんびん。

(04) はかりにかけて重量を知る。

(05) たいらにする。ならす。

(06) たいら。

(07) いきおい。

(08) はたらき。能力。

衡(コウ)

(01) よこ。よこたわる。

(02) 牛のつのぎ。牛の両角に横に結んで人に抵触するのを防ぐ木。

(03) くびき。轅の端に設けて牛馬の頸につける木。

(04) こうがい。

(05) よこぎ。はり・けた。

(06) てすり。

(07) はかり。はかりざお。

(08) はかる。

(09) たいら。ひとしい。

(10) ただしい。

(11) ひしゃくの柄のかしら。

☆權衡(ケンコウ)

(01) はかりの重りと竿。転じて、物事の釣り合いをいう。

(02) 事物を品評する標準。比較。

(03) 二星の名。軒轅と太微。

規(キ)

(01) ぶんまわし。円を畫く道具。

(02) まる。円形。

(03) まるい。まどか。

(04) そら。あめ。

(05) まるをかく。えがく。

(06) うつす。模写する。

(07) のっとる。

(08) かぎる。くぎる。

(09) たもつ。領有する。

(10) はかる。

(11) ただす。

(12) いさめる。

(13) のり。おきて。さだめ。

(14) ようす。風釆。儀容。

(15) てほん。儀範。

矩(ク)

(01) さしがね。四角形を正しく畫くのに用いるもの。

(02) 四角形。

(03) かど。

(04) のり。きまり。おきて。

(05) 地。(天圓地方の説:天は円くて、地は方形)

(06) さし。長さをはかる器。

(07) きざむ。しるしをする。

(08) 秋。

(09) 幅と長さ。たてよこ。

(10) 萬に通ず。

☆規矩(きく)

(01) ぶんまわしとさしがね。転じて、規則。てほん。常道。

(02) 戎(遊牧民族)の名。

(03) 高さが略々一様で綠色の毛氈を敷いたように生える草。

★

馬蒔のいわゆる”四季に応じる”とする説(規→春、矩→夏、衡→秋、權→冬)。

理解になじめず、一言ずつ調べてみました。

この”權衡規矩”ですが、馬蒔は四季との対応させる事を表現に用いておりますが、

計量や法則の意味と捉えられる単語を、四季に相応させる不思議を感じます。

四つの単語の權・衡・規・矩ですが、

実は權衡・規矩のような二字熟語の組み合わせで表現してみては、、

との仮説を考えてみます。

陰・陽も”陰陽”、清・濁も”清濁”で通りますので、

浮・沈・滑・濇も”浮沈”と”滑濇”にて。

『陰陽を別ち、清濁を審らかにして、喘息を視、音声を聴き、

權衡や規矩、浮沈や滑濇を観て、病の生ずる所を知る。』

より探求が進んで、洗練された答えにたどり着く事を夢見て、

内經を読みといていきたいと思います。

【参考文献】

『現代語訳 黄帝内経素問 上巻』東洋学術出版社

『黄帝内經』中医戸籍出版社

『大漢和辞典』大修館書店

(權:六巻605頁、衡:十巻165頁、規:十巻322頁、矩:八巻288頁)

『新版 東洋医学概論』医道の日本社

脈診(01)

二十八脉

浮脉

・軽く指を当てると拍動が感じられ、按じると感じ方が弱くなる、もしくは感じられなくなるもの。

・風邪が表にある場合、陽邪が存在する場合、陰陽の制約関係が失調した場合。

沈脉

・軽く指を当てただけでは拍動は感じられず、筋骨の間まで按じると感じるもの。

・病邪が裏に入った場合、内生の邪がある場合、陽気が損傷した場合。

遅脉

・脈拍が遅く、1呼吸に3拍以下のもの。

・陽気の損傷など。

数脉

・脈拍が速く、1呼吸に6拍以上のもの。

・陽邪(暑邪。火邪)を感受した場合、内熱・内火がある場合など。

虚脉

・浮・中・沈いずれも無力で、指を押し返す力の弱いもの。

・気血が不足した場合など。

実脉

・浮・中・沈いずれも力強く指を押し返すもの。

・正気が充実している場合、邪正相争がある場合。

伏脉

・沈脉より深く、骨につくほど重按して初めて触れるもの。

疾脉

・脉拍が極めて速く、1呼吸に7,8拍以上のもの。

滑脉

・脉の流れが滑らかで、円滑に指に触れるもの。

濇脉

・脉の流れが悪く、ざらざらとして、渋滞したようなもの。

短脉

・脈の長さが短く、寸・関・尺の範囲に満たないもの。

・気の推動作用が低下、気血の運行が滞った場合など。

長脉

・脉の長さが長く、寸・関・尺の範囲を超えるもの。

・陽邪を感受した場合、内熱・内火がある場合など。

弦脉

・琴の弦に触れたような、長く真っすぐで緊張したもの。

・肝の疏泄失調により気機が失調した場合など。

緊脉

・張った縄に触れたような、緊張した有力なもの。弦脉に似る。

・寒邪の侵襲を感受した場合など。

細脉

・脈幅が小さく、細かいが指にはっきり感じられるもの。

・陰血が消耗した場合、陰血が相対的に減少した場合。

微脉

・極めて細く、柔らかく、拍動がはっきりせず、按じると絶えそうなもの。

洪脉

・浮位で触れ、脈幅が大きいもの。拍動が勢いよく触れ、去る時に勢いが衰える。

結脈

・脈拍がやや遅く、不規則に時々止まるもの。

代脉

・脈拍が規則的に止まり、拍動が回復するまでの間欠時間がわりと長いもの。

促脈

・脈拍が速く、不規則に時々止まるもの。

緩脈

・脈拍が1呼吸に4拍と緩やかで、遅脈より少し速いもの。

芤脉

・浮位で触れ、脈幅が大きく、軟らかい。按じると中空で、脉の輪郭を触れるが中が空虚なもの。

革脉

・浮位で触れ、脈幅が大きく、緊張していて、按じると中空なもの。弦脉と芤脉を合わせたような脉。

濡脉

・浮位で触れ、脈幅が小さく、軟らかい。少し按じると絶えそうなもの。

弱脉

・沈位で触れ、脈幅が小さく、軟らかい。少し按じると絶えそうなもの。

散脉

・浮位で触れ、拍動のリズムが一定せず、按じると消えてしまうもの。

動脈

・脉の長さが非常に短く、関の一点に現れ、脉が速く、円滑に触れるもの。

牢脉

・沈脉あるいは伏脉のように沈んでいて、弦脉のように緊張していて、拍動が強く有力なもの。

★

時間のある時に、先生がたと練習させて頂いておりますが、ダメ出しやアドバイスを忘れない為に、”脉とり器”を自作しました。

脉診での悪い癖の再確認と、教えて頂いた事の癖をつけるために。

【参考文献】

『新版 東洋医学概論』医道の日本社

異名同穴②

経穴名は古い伝承から生まれたものであるが、

明らかにもともと異なった名称があったものと、伝承中に誤って伝えられたものなど、

成書によっていくつかの異なった名称が記載されている。

②2つの異名のあるもの

穴名 異名

淵液穴 : 腋門穴、泉液穴

温溜穴 : 逆注穴、蛇頭穴

顴髎穴 : 兌骨穴、権髎穴

侠谿穴 : 夾谿穴、侠谿穴

帰来穴 : 谿穴、谿谷穴

金門穴 : 関梁穴、梁関穴

気穴穴 : 胞門穴、子戸穴

魚際穴 : 鬼心穴、太淵穴

瘈脉穴 : 資脈穴、体脉穴

懸顱穴 : 髄孔穴、米噛穴

血海穴 : 百虫窠穴、血郄穴

欠盆穴 : 天蓋穴、尺蓋穴

下巨虚穴 : 巨虚上廉穴、下廉穴

三間穴 : 少谷穴、小谷穴

四満穴 : 臓腑穴、髄中穴

申脈穴 : 陽蹻穴、鬼路穴

少衝穴 : 経始穴、少冲穴

尺沢穴 : 鬼受穴、鬼堂穴

絲竹空穴 : 巨髎穴、目髎穴

承泣穴 : 谿穴、面髎穴

少海穴 : 曲節穴、合水穴

日月穴 : 胆募穴、神光穴

二間穴 : 間谷穴、周谷穴

衝陽穴 : 会原穴、会湧穴

承筋穴 : 腨腸穴、直腸穴

水突穴 : 水門穴、水天穴

石関穴 : 石闕穴、右関穴

太衝穴 : 大沖穴、太沖穴

大赫穴 : 陰維穴、陰関穴

大敦穴 : 水泉穴、大順穴

肘髎穴 : 肘尖穴、肘窌穴

築賓穴 : 腿肚穴、腨腸穴

中都穴 : 中郄穴、太陰穴

聴宮穴 : 多所門穴、窓籠穴

天窓穴 : 窓籠穴、窓聾穴

天泉穴 : 天温穴、天湿穴

飛陽穴 : 厥陽穴、飛揚穴

然谷穴 : 然骨穴、龍淵穴

臂臑穴 : 頭衝穴、頸衝穴

伏兎穴 : 外勾穴、外丘穴

跗陽穴 : 附陽穴、付陽穴

陽交穴 : 別陽穴、足髎穴

陽谿穴 : 中魁穴、陽渓穴

廉泉穴 : 本池穴、舌本穴

漏谷穴 : 本陰絡穴、陰経穴

【参考文献】

『鍼灸医学事典』医道の日本社

『新版 経絡経穴概論』医道の日本社

『大漢和辞典』大修館書店

四診(1)

四診とは、望診・聞診・問診・切診からなる4つの診察法の総称である。

四診法

①望診(神技):術者の視覚を通じて病態を診察する方法

②聞診(聖技):術者の術者の聴覚・嗅覚を通じて病態を診察する方法

③問診(工技):患者との対話を通じて病態を診察する方法

④切診(巧技):術者の触覚を通じて病態を診察する方法

望診

望診は、視覚的に観察することにより心身の状態を知る診察法である。患者の神・色・形・態の観察を基本とし、身体全体や局所の状態、分泌物・排泄物や舌象などを視覚的に観察する。

望診は、患者に対する第一印象から始まり、問診や切診の際にもあわせて行われる。

聞診

聞診は、聴覚と臭覚により患者の身体から発する音と臭いを聞き、心身の状態を知る診察法である。

患者から聞く音として発語時の音声、呼吸音やその他異常音がある。そのうち、音声を聞くことで診察することを声診という。

臭いには体臭、口臭、排泄物・分泌物の臭いなどがあり、臭いのことを気味という。

聞診は問診を行なっている際にあわせて行われ、術者が直接確認できないものは問診により患者に尋ねて確認する。

問診

問診は患者やその付き添いの者に質問し、対話によって得られた情報から心身の状態を知る診察法であり、弁証に必要な情報を収集するために行うものである。

問診では、まず患者の主訴について確認し、それに関連する事項を掘り下げながら質問し、情報を集める。

東洋医学では各種病因により気血津液・経絡・臓腑に虚実・寒熱といった変動が起こり、その結果、各種の愁訴が発生したものと考えるため、各種愁訴を全身的な病態と関連づけて推察することが重要である。そこで患者本人が主訴と関連のないように思っている全身症状や生活状況などについても確認する。

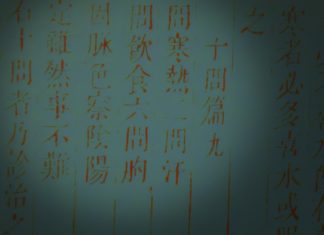

東洋医学的な問診の内容をまとめたものに、『景岳全書』(張介賓、1640年)の「十問歌」がある。この「十問歌」を参考に各項目について問診を行なう。

問診において、受容・共感的態度、傾聴的態度は患者との良好な信頼関係の構築に重要であり、信頼関係が得られているか否かは治療効果や患者の治療継続の意思などに影響する。

問診時には、状況に応じて患者の表情や仕草、動作などの望診、音声や口臭などの聞診、脈診などの切診もあわせて行う。

切診

切診は、手指や手掌を直接患者の身体各部に触れ、術者の触覚や患者が術者に触れられた際に感じた感覚により心身の状態を診る診察法で、腹診、切診、経穴診、脈診などが含まれる。

切診は、触れる、撫でる、擦る、押す、摘まむなどして得られる反応を病態推察の材料とし、反応点を治療点としても考慮する。

★

先輩の先生と共に、病室に入らせてもらい、患者さんとの四診の場を共有させて頂いております。

実際に患者さんが発する情報をメモし、病証把握や仮想の治療を考えたりしておりますが、自分でも緩いところが多いと痛感しております。

そんな中でも、鍼を打った後から暫くし、先生が「いかがですか?」と患者さんの様子を伺う際に、微妙に変化を感じれる時があり、貴重な時間を頂いております。診療に来られた時と帰る際との変化、顔色や目の表情、舌の様子、声色・・

患者さんの変化を頭の中で情報処理にはまだまだ時間を要しますが、前進して参りたいと思います。

【参考文献】

『新版 東洋医学概論』医道の日本社

異名同穴①

一穴で異なった複数の名称をもつものをいう。経穴名は古い伝承から生まれたものであるが、

明らかにもともと異なった名称があったものと、伝承中に誤って伝えられたものなど、

成書によっていくつかの異なった名称が記載されている。異名同穴には次のようなものがある。

①1つの異名のあるもの

穴名 異名

頭の竅陰穴 : 枕骨穴

陰市穴 : 陰鼎穴

維道穴 : 外枢穴

陰胞穴 : 陰包穴

会陽穴 : 利機穴

解谿穴 : 鞋帯穴

関衝穴 : 関沖穴

間使穴 : 鬼路穴

下膠穴 : 下窌穴

曲差穴 : 鼻衝穴

氣衝穴 : 羊屎穴

玉堂穴 : 玉英穴

肩膠穴 : 肩窌穴

丘墟穴 : 坵墟穴

期門穴 : 肝募穴

侠白穴 : 夾白穴

肩井穴 : 膊井穴

下脘穴 : 下管穴

下廉穴 : 手の下廉穴

迎香穴 : 衝陽穴

下関穴 : 幽門穴

強間穴 : 大羽穴

曲鬢穴 : 曲髪穴

懸鍾穴 : 絶骨穴

後頂穴 : 交衝穴

合谷穴 : 虎口穴

巨闕穴 : 心募穴

五会穴 : 頭五会穴

五處穴 : 巨處穴

神庭穴 : 髪際穴

神道穴 : 臓兪穴

腎兪穴 : 高蓋穴

支溝穴 : 飛虎穴

志室穴 : 精宮穴

照海穴 : 陰蹻穴

至陽穴 : 肺底穴

上髎穴 : 上窌穴

上廉穴 : 手の上廉穴

少沢穴 : 少吉穴

少府穴 : 兌骨穴

小商穴 : 鬼信穴

商陽穴 : 絶陽穴

商曲穴 : 高曲穴

次膠穴 : 次窌穴

水分穴 : 分水穴

前谷穴 : 手の太陽穴

清冷淵穴 : 清冷泉穴

束骨穴 : 刺骨穴

大迎穴 : 髄孔穴

大包穴 : 大胞穴

大杼穴 : 背兪穴

大椎穴 : 百労穴

大巨穴 : 液門穴

大横穴 : 腎気穴

地倉穴 : 会椎穴

中衝穴 : 中冲穴

中緒穴 : 下都穴

中封穴 : 懸泉穴

中庭穴 : 龍頷穴

輙筋穴 : 神光穴

地機穴 : 脾舎穴

天衝穴 : 天冲穴

天鼎穴 : 天頂穴

天牖穴 : 天聴穴

天膠穴 : 天窌穴

天池穴 : 天会穴

天谿穴 : 天溪穴

手の三里穴 : 鬼邪穴

乳根穴 : 薜息穴

乳中穴 : 當乳穴

脳空穴 : 顳顬穴

魄戸穴 : 魂戸穴

扶突穴 : 水穴

風門穴 : 熱府穴

腹哀穴 : 腸哀穴

僕参穴 : 安邪穴

目窓穴 : 至栄穴

幽門穴 : 上門穴

兪府穴 : 輸府穴

陽白穴 : 揚白穴

陽池穴 : 別陽穴

陽交穴 : 足髎穴

梁丘穴 : 跨骨穴

蠡溝穴 : 交儀穴

列欠穴 : 童玄穴

霊墟穴 : 霊墻穴

顱息穴 : 顱顖穴

或中穴 : 惑中穴

和膠穴 : 和窌穴

学生の頃、経穴の覚え方として意味を考えて理解するようにしていました。

例えば

”至陽穴(督脈上、第7胸椎棘突起下方の陥凹部)”ですが、下から上がって膈に当たる所、

つまり「下焦からみて上焦との境目の横隔膜にたどり着いた所」なのかなと。

(この高さにある同列の経穴は”膈兪””膈関”)

”至陽穴”の異名として”肺底穴”とあり、これは上から下に向かって膈に当たる所、

つまり「肺臓から見た場合に横隔膜という底に突き当たる所」という事なのでしょうか。

下から見た場合、上から見た場合の別名があるのが面白いと思います。

歴代の治療家、地域、治療穴の用途の違いによって違いが表れているようで、

経穴の特性を覚えるいい手助けになりそうです。

【参考文献】

『鍼灸医学事典』医道の日本社

『新版 経絡経穴概論』医道の日本社

客氣の”客”

景岳全書 伝忠録

夏月伏陰續論

『主氣と異なるものとして、客氣がある。天は五氣を周らし、地は六氣を備えている。・・

・・この客氣は冬であろうと夏であろうと、その季節とは異なる氣を引き起こして、人々を病気にさせる氣である。・・』

『夏期になると陰気は伏して内にある。これは本来、天地の間における陰陽消長の理である。・・』

の冒頭から始まるこの篇ですが、

朱丹溪との陰陽の考え方の違いを解説し、張景岳の持論を展開している章になります。

この章を咀嚼した内容は別の機会に上げさせて頂くとして、

ときおり出てくる”客”が気になりましたので、調べてみる事としました。

【客氣(かくき)】

1⃣一時のから元気。血氣の勇。假(仮)勇。

2⃣其の歳の運を動かす外部から來る運気。主気に對(対)していふ。

客

①よせる。よる。身を寄せる。

②まらうど(客人)。主の對。

③上客。一座の尊敬する人。

④かかり人。

⑤外來人。

⑥あひて。

⑦たびびと。

⑧たび。

⑨居處(いどころ)の定まらない者。

⑩人。士。

⑪とくい。得意。顧客。

⑫來しかた(過ぎ去った時)。過去

⑬姓。

この夏月伏陰續論の客氣に関していえば、主たる氣とは別の

「病をもたらす得体の知れない氣」といったところでしょうか。

景岳全書の後の章、「命門余義」の中には

『・・三焦の客熱として邪火がある場合も火が原因となっているのであり、・・』

とあります。この客熱もまた、主体の火化とは異質の火に感じられます。

經穴では、

小陽胆経の經穴で上関穴を別名:客主人といいますが、この場合は

「頬骨弓を挟んだ、下関穴の相手方」という意味として、鍼灸学校で教えて頂きました。

その意味合いだけなのかどうか、今後の新たな発見を目指したいと思います。

【参考文献】

『大漢和辞典』大修館書店

『新版 経絡経穴概論』医道の日本社

『現代語訳 景岳全書 伝忠録』たにぐち書店

EBV

■EBウイルス(EBV:エプスタイン・バール・ウイルス)

国家試験は終わりましたが、確認の為に調べておりました。

今までは出題中の4択より1つを見つける知識に重点がありましたが、国試が終わって疾患を調べていると、欲しい情報が異なってきます。

例えば国家試験を見てみると~

(科目でいえば”衛生”や”病理”で出てきやすいのですが)

【過去問】

ウイルスが原因となる腫瘍はどれか?

1、甲状腺腫瘍

2、バーキットリンパ腫

3、ウィルムス腫瘍

4、グラビッツ腫瘍

《正解 2》

1、甲状腺腫瘍←ヨウ素不足、腺腫誘発物質の過剰摂取など

2、バーキットリンパ腫←EBウイルス

3、ウィルムス腫瘍(腎臓がん)←遺伝子異常など

4、グラビッツ腫瘍(腎細胞がん)←喫煙、高血圧、肥満、長期透析など

キーワードとして、EBウイルスに関しては

『伝染性単核球症(B細胞にEBウイルスが感染)、バーキットリンパ腫、上咽頭がん、キス病』

ぐらいの知識が把握できていれば、正とするのか、誤とするのかは対応できると思います。

しかし、実際に疾患をお持ちの患者さんが来られたら、

国試のテクニックではなく、悩みに寄り添える知識が必要になってくるな・・と、

因みにバーキットリンパ腫を発見したのはデニス・パーソンズ・バーキット。

イギリス軍の外科医として植民地のアフリカで従事する際に、ウガンダで子供のリンパ腫と出合い、発見することになります。

そこから地理学的相関関係を調査する為に1万5千キロに及ぶ調査を行い、地域分布を調べる事となります。

■戻気(れいき)

戻気は、癘気(れいき)・異気・疫気・疫毒・乖戻の気(かいれいのき)とも呼ばれる生物要因。

六淫以外の発病要因で、自然界あるいは生物体内に存在し、生命力と発病作用を備えおり伝染性と流行性をもつ。

『素問』 刺法論篇 「五疫の至るや、みな相染易し、大小を問うなく、病状相似たり」

『諸病源候論』疫癘病候篇 「病は長幼の別なく、ほとんどみな似ている」

『温疫論』 原病篇 「この気が来ると、老幼や強弱にかかわりなく、これに触ったものは発病する」

『温疫論』 原病篇 「都市に発生するものもあれば、村落に発病するものもあり、ほかに安全なところはない」

『温疫論』 原病篇 「邪は口鼻から入る」「呼吸する間に、外邪はこれに乗じる」

『諸病源候論』温病令人不相染易候篇「人が乖戻の気を感受して発病すると、病気は伝染し、ついに一門が滅亡し、外部にまで及ぶ」

【参考文献】

『中医病因病機学』東洋学術出版社