【用語集】心腎不交

心腎の関係をあらわす言葉として、

「心腎交通」がある。

本来、

「火」の性質をもつ心と、

「水」の性質をもつ腎とが互いに制約する関係にあり、

心陽が腎に下り、腎水を温め、

腎精が蒸されて上にあがることで、

心が滋養を受けるといった循環が見受けられる。

このような関係を「水火相済」ともいう。

この循環が崩れる事により、

心腎が交通しなくなることを

「心腎不交」という。

心火が上炎することで上に偏ったり、

心気が不足し下に降りきらないことで

心が腎に下らず交わらなくなる。

その結果、

腎水を心の熱で枯らすことで、

腎水も心に上ることが出来なくなり、

心火がますます盛んとなる。

このような状態を

「水火不済」ともいう。

参考文献:

『黄帝内経素問』

『黄帝内経霊枢』

『中医基本用語辞典』 東洋学術出版社

『基礎中医学』 神戸中医学研究会

『中国医学辞典』 たにぐち書店

『臓腑経絡学』 アルテミシア

『鍼灸医学事典』 医道の日本社

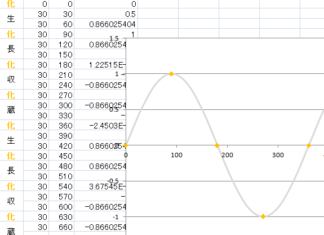

y=sinθ(1)

素問 六微旨大論篇 第六十八

帝曰.

遲速往復.風所由生.而化而變.故因盛衰之變耳.

成敗倚伏.遊乎中.何也.

岐伯曰.成敗倚伏.生乎動.動而不已.則變作矣.

帝曰.有期乎.

岐伯曰.不生不化.靜之期也.

帝曰.不生化乎.

岐伯曰.

出入廢.則神機化滅.升降息.則氣立孤危.故非出入.則無以生長壯老已.

非升降.則無以生長化收藏.

是以升降出入.無器不有.

故器者生化之宇.器散則分之生化息矣.

故無不出入.無不升降.化有小大.期有近遠.四者之有.而貴常守.反常則災害至矣.

故曰.無形無患.

此之謂也.

帝曰善.有不生不化乎.

岐伯曰.悉乎哉問也.與道合同.惟眞人也.

帝曰善.

帝曰く、遅速と往復とは、風の生ずる故由にして、しかして化し、しかして変ずるは、故より盛衰に因るの変のみ。

成敗倚伏して中に遊ぶとは、何ぞや。

岐伯曰く、成敗は倚伏して、動より生じ、動きて已まざれば、すなわち変作こる。

帝曰く、生化せざるか。岐伯曰く、出入廃されれば、すなわち神機は化して滅し、升降息めば、すなわち気立は孤にして危うし。

ゆえに出入するにあらざれば、すなわちもって生・長・壮・老・已するなく、升降するにあらざれば、すなわちもって生・長・化・収・蔵するなし。

ここをもって升降・出入は、器としてあらざるなし。ゆえに器なる者は生化の宇にして器散ずればすなわちこれを分かち、生化息まん。

ゆえに出入せざるなく、升降せざるなし。

化に小大あり、期に近遠あり。四者これあれば、常の守らるるを貴び、常に反すれば、すなわち災害至る。ゆえに曰く、形なければ患いなし、と。

此れをこれ謂(『現代語訳 黄帝内経素問 下』P91より抜粋 訳:松村巧)

『生・長・壮・老・已』

『生・長・化・収・蔵』

韻を踏んだ二つの言葉。

この章においては『化する』という”ターニングポイント”としての動詞が重要に思います。

生長【陽】から収蔵(老已)【陰】への変換に着目してみた訳を考えてみました。

『生長・壮・老已』

『生長・化・収蔵』

『生長・壮・老已』

生長して→壮じて(大人になって)→老已(年老い亡くなる)する

『生長・化・収蔵』

生長して→化して(変化して)→収蔵する

【参考文献】

『黄帝内經』中医古籍出版社

『現代語訳 黄帝内経素問 下』東洋学術出版社

できる事だらけ

体の使い方でずっと指導して頂いている事を強く意識する。

方向性。

土台を固めた上で預けて脈をみる。

鍼を行うときにもその感覚が活きる気がする。

押手などでしっかり固定化した上でどこに届けるのか。

人に練習させてもらって、この意識で置いたらいい感覚だった。

この先に微細な調整などもあるんだろうな。

指の使い方なんかも少し馴染んできて良い感じです。

生まれた感覚を大切に、ブラッシュアップしていきます。

寺子屋時に学びの姿勢に関して受けた言葉に対して思うところ。

結局のところ、それを生業とするプロとしての責任感を持った上で、楽しんで学びを進めれるかというところに帰ってくると思う。

伝えて頂いた学び方なら、何事にも答えや正解といった枠を作らないので限界がないし、やれる事は無限に広がっていく。

先に患者さんの治療があるならこれ以上の事はないよなと思う。

「11/10(土) 漢方薬「桂枝湯」を学ぼう!」の感想

講師は大原先生より学びました。

傷寒論より太陽病~厥陰病を説明され、

実際に桂枝湯を煎じ、飲用を楽しみながら温かい時間を過ごさせて頂きました。

学生の身で、混沌の日々を過ごしておりますが

通行人や電車で同乗する人達を観る際に、仕草や素行を観察してしまいます。

例えば

この人は落ち着きがない、汗が多い、座り方が横柄、疲れてる、顔色が悪い、

歩き方、目の力強さ、物の持ち方、声の大きさ、、、、

その標は?本は?

虚している?、実している?、陽虚?、陰虚?、内熱?、肝気?、腎虚?、、、、と

しかし、本日の漢方講座を経験すると、今までは力の入り過ぎた感覚で見ていた様に思いました。

飲用より身体を整えていく感覚を思うと

力を抜いて観察し、全体像より症状とか異変の把握に努めなくてはならないと感じました。

臓腑を補した影響が、体全体へと達すると思えたからなのでしょうか。

この”『補する』を重点とする”という事を

「10/7(日) 学生向け勉強会」後半戦の院長特別講座で教えて頂きました。

その後半戦のフィーリングは一つの起点となっていますが、共通項を得られたのが本日の収穫の一つです。

大原先生、お疲れ様でした。

いつも配慮頂く院長に感謝いたします。ありがとうございました。

【番外編】

(講座が終了し、方剤の効能についての雑談中)

大原先生

「・・は腎陽と腎陰の両方を補うんですよ。逆じゃなくて両方を補えるんです!」

稲垣

「なるほど、太極を大きくするのですか・・」

と返答した際の大原先生の顔が

『稲垣、易経できやがったな』的な顔は脳裏から離れません( ̄▽ ̄)

病因について(1)

人が病を持つに至る過程について考えたいと思います。

健康な状態からどの様に悪化していき病に至るのか?

いわゆる病因について・・

---病因の分類---

〇三因方(三因極一病源論粋)

・外因 六淫、疫癘

・内因 七情

・不内外因 飲食不節、労逸、房事過多、外傷

〇現在

・外感病因 六淫、疫癘

・内傷病因 七情、飲食不節、労逸、房事過多

・病理産物その他の病因 淡湿、瘀血、内生五邪、外傷

現実の病因については複合的に絡みあい、時間軸も重ねれば、

外因、内因など複数の要因が影響し合っているように思います。

病証から考えれば、キッチリと分ける事は出来無いのかもしれません。

人は思っているより強く、我慢や対処を常にされているのだと思います。

そして、悩みを持つに至るのかと・・

そこで、気になったのですが親からの影響は無いのか?

『素問 奇病論篇第四十七』

帝曰.人生而有病巓疾者.病名曰何.安所得之.

岐伯曰.

病名爲胎病.

此得之在母腹中時.其毋有所大驚.氣上而不下.精氣并居.故令子發爲巓疾也.

人、生まれながらにして巓疾(てんかん)を病む者あり、病名を何と言うか?

いずこの所に之を得たるか?

病名は胎病となす。

此れ之を母の腹中に在りし時に得たるなり。

その母大いに驚く所ありて、気上がって下がらず、精気屏居(集中)す。

故に子をして発して巓疾とならしむ。

病因についての理解を時間軸で考えた場合に、今までより以上に長軸で考える必要がありそうです。

参考文献

『素問』明・顧従徳本

『図説 東洋医学〈基礎編〉』学習研究社

『新版 東洋医学概論』医道の日本社

稲垣英伸

舌診(07)

受付のNさんに舌の研究の為にご協力頂きました。

即答にて快諾いただける皆さんに感謝しております。

表

裏

舌質

舌色:淡紅舌

舌形:嫰・胖大・点刺

舌苔

苔色:白黄苔

苔質:全体・薄苔

全体的に苔が少なく薄いのと、舌尖・舌辺に対しての点刺がみられる。

それより、各所に少なからず熱化の可能性をみます。

舌の出し方に力が無いように思える。

舌裏を観るときに舌の薄さが気になる。

舌態の力なき姿と薄さより生気の弱りを感じます。

臓腑配当は控え、舌象に注視し経過を観察したいと思います。

五行大義(3)

炎上

火曰炎上。炎上者南方揚光輝、在盛夏氣極上。

故曰炎上。王者向明而治。蓋取其象。

古者明王南面聽政、攬海内雄俊、積之於朝、以助明也。

退邪佞之人臣、投之於野以通壅塞。

任得其人則天下大治、垂拱無爲。

易以離爲火爲明。重離重明、則君臣倶明也。明則順火氣。

火氣順、則如其性。如其性則能成熟、順人士之用。

用之則起、捨之則止。

若人君不明、遠賢良進讒佞、棄法律疎骨肉、

殺忠諫赦罪人廢嫡立庶、以妾爲妻、則火失其性、不用則起、

隨風斜行、焚宗廟宮室燎于民居。

故曰火不炎上。

火は炎上という。炎上なるもの南方に光輝を揚げ、盛夏にあって氣が極まり上がる。

故に炎上という。王なるもの明りに向かって治る。およそ、その象をとる。

明王、南面し政を聴き、海内の雄俊をとり、朝廷に積み、もって明を助ける。

邪佞の人臣退き、これを野に投げ、もって壅塞を通ず。

得たその人に任せ、すなわち天下大きく治み、垂拱になすなし。

易は離をもって火となし、明となす。離を重んじ、明を重んじれば、則ち君臣ともに明らかなり。明、則ち火氣の順なり。

火氣の順、則ちその性のごとし。その性のごとくは則ち能く成熟し、人士の用に順ず。

これを用いて則ち起こり、之を捨てれば則ち止む。

もし人君、明からずして、賢良に遠く讒佞に進め、法律を棄て骨肉を疎み、

忠諫を殺し罪人を赦し、嫡を廢して庶をたて、妾をもって妻となせば、則ち火はその性を失い、用いざるに起こり、

風に随いて斜めに行き、宗廟・宮室を焚き、民居を燎く。

故に火に炎上せずという。

【参考文献】

『五行大義』明德出版社

『漢辞海』三省堂

『易経』徳間書店

流行り病など

流行り病

ここ最近自分含め変な咳をしている人が多くなった気がする。

発熱したので医療機関に抗原検査に行くとコロナもインフルも陰性。

どんな病気が流行っているのか見てみると今年はアデノウイルスによる咽頭結膜熱(プール熱)が過去10年で最多らしい。

対策なども見ていくと

・アデノウイルスのためエンベロープを持たないのでアルコールが効かない(次亜塩素酸は効く)

・基本は手洗いうがい

・空気感染はなく、飛沫と接触が主

後の症状を考えないと意味はないけど、感染経路的には温病に属しそうです。

自身の状態も邪が少陽にくっついて胃気の和降を妨げていたのかもしれない。

この状態で腹式呼吸をしようと試したのですが、降りずに途中で咳が出た。

解剖学的に考えてもそうなるよなと感じました。

左右対称の動き

私は右足と左足の使い方に違いが出てしまっている。

で、以前ミドルキックが良かったと書いたのですが、少し腰の入れ方のコツを掴んだ。

しばらくその動きを繰り返していくと使えていなかったところが使える様になったからか、体からバキバキ音がなった。

詰まっていた右胸郭出口あたりも動きが良くなった。

体重の乗せ方も変わるので、自分の左右の重心の乗せ方の違い、体の歪みも良くなる事を期待します。

相手

リアルタイム

腹がリアルタイムで変化を表す場所だという事が実感できました。

場所的に当たり前ですが、逆にそこまで臓腑との結びつきが強い場所であれば腹診時は少し怖いものがあります。

気をつけたいと思います。

また、先日学校の授業で神門へ灸を受けたのですが、似たような場所の腹の変化が見られました。

脈も心の原穴にやられたからと言って寸に反応が出る訳ではない現象も見られて勉強になりました。

脈

お腹も変化していましたが、あの時脈はどう変わったのか。

今まで似た体質のお二人を見せて頂いたので、整理して治療のイメージができればなと思います。

労宮

ここでみる様にしていたのですが、この前の当て方はきちんと当たっていないというか、自分が良いなと思っていた時に感じた当て方とズレていました。

手で探る様な仕草に近づいている印象があったので改善します。

また、右手の方が感度が低いので普段から合掌して変化しないかやってみます。

案内

最初に先生に案内の仕方を教わった時、患者さんの歩くペースに合わせる事を教わりました。

意識はしていたのですが、そこの意識が甘い事に気付かされました。

改善します。

鍼灸師

きちんと人を治せる様になるために足りないものが多すぎる。

できていないことだらけですが、頑張って出来る様になりたいと思います。

相手があっての事ですが、最終的には全て自己責任。

変わるも変わらないも崩れないも自分次第。

全部受けとり、向き合い、幅広く合わせられる様に努力します。

また、本に全てを頼る訳ではありませんが、必要性を感じたので論語の勉強もやっていきます。

変わらなければいけないきっかけにまた遭遇できて本当に良かったなと思います。

気を引き締めて頑張ろう!

問診

問診をさせて頂いたが、要点を抑えて聞くことが出来なかった。

まず、主訴もそうだけどもそれがどう原因とリンクしているか。

本来のきっかけであろう可能性が大きいものではなく、枝葉の部分を主訴として来られる事も多々ある。

ただそれだと「ここが痛いから鍼して」というやり方と変わらない。

患者さんからしたら当たり前の話なのだけれども、施術者がそれじゃいけない。

重要であろう情報を汲み取り、そこから時期や広がり方、症状の特徴や進行具合、悪化条件やその他参考になるものも聞いていく。

そこから要点をまとめてパッと先生にお渡しできるぐらいでいい。

他、聞き方としてもクローズドにならない様に気をつけたい。

ありのままの情報を聞き出せないこともそうだし、患者さんの緊張に繋がりそうなものでもある気がする。

また、この間問診させて頂いた人のキッカケを考えても全員がそうなるとは思えない。

背景にある臓腑の状態も考察できそうなものではある。

ただし、弁病論治になれば見落としにつながるので臨床の場では持ってこない様にする必要があると思う。

仮説として置いておき、臨床を重ねて答えを出せる様にストックしておく。

しかし記憶系の問題は日常生活にも支障を来しやすいし、その悩みが続くと別の疾患にもつながるので大変なものだと感じた。

早く治ります様に。