膩苔が強い舌を観察します。

こんにちは稲垣です。

舌診について研究を重ねてまいります。

【前】

舌体は紫舌で、

舌尖から舌辺にかけての歯痕の部分に

赤みが強く感じらます。

舌尖に点刺が多く、舌尖より舌根にかけての

中央部分に黄膩苔が強い。

潤いが少ないように思います。

舌裏に関しては舌下静脈がハッキリと見え、

両側が暗く血の滞りを感じます。

【後】

今回は、刺鍼中もコミュニケーションをとりながらでしたので、

ゆっくりと休んで頂く形ではありませんでした。

舌面に関しては、変化は少ないですが

舌尖あたりの苔が少し引いて

舌体の色が見やすくなったように感じます。

舌裏の色調が明るくなったように感じるのと

両側の暗さが少し明るくなっていうように思います。

舌面の黄苔や潤いの少なさより

熱が強く津が焼かれているように感じます。

その熱の所在が重要に思いますが、

舌尖の点刺との共通点が気になります。

以前より練習として診させて頂いており

ひどい時は紫舌と膩苔が極めて強くなります。

化火をどのように抑えるのかが課題と思いますが、

舌裏からみえる瘀血が下焦を滞らせ、

気機を上昇させてる要因と考えております。

熱化させずに自身でセーブできる力を持つ事

を長期的に考えて施療を行っております。

経過を観察していきます。

五行大義(08)

学生時代に教科書『新版 東洋医学概論』より

第3章 東洋医学の思想

第2節 五行学説

Ⅱ 東洋医学における五行学説の運用

のところに

『五時(春、夏、長夏、秋、冬):五時は四季(春夏秋冬)に土用を加えたものであり、五季という・・ 』

ここに違和感を覚えておりましたが、

五行大義を拝読し、全てを網羅した分けではありませんが、

五時ではなく、四時(春、夏、秋、冬)としての記述であり、”土”は別の価値観としてあります。

この四時とした方が、立体的に五行として捉えており、

五時(春、夏、長夏、秋、冬)とした場合の、平面的な詰め込んだような違和感が無いように思います。

精査を続けたいと思います。

第二辯體性 (淮南子云)

「形体と性質について」淮南子(思想書)から引用すると、

淮南子云、天地之襲精爲陰陽。

陰陽之專精爲四時、四時之散精萬物。

積陰之寒氣、反者爲水、積陽之熱氣、反者爲火。

水雖陰物、陽在其内。

故水體内明。

火雖陽物、陰在其内。

故火體内暗。

木爲少陽、其體亦含陰氣。

故内空虚、外有花葉。

敷榮可觀。

金爲少陰、其體剛利、殺性在外、内亦光明可照。

土苞四德。

故其體能兼虛實。

淮南子がいうには、天地の襲精は陰陽となす。

陰陽の専精は四時となす、四時の散精は万物なり。

積陰の寒気、反なるもの水となし、積陽の熱気、反なるもの火となる。

水 陰物といえども、内に陽あり。

故に水の体内は明なり。

火 陽物といえども、内に陰あり。

故に火の体内は暗なり。

木 少陽たり、その体または陰気を含む。

故に内は空虚、外は花葉あり。

敷栄して観ることが出来る。

金 少陽たり、その体は剛利、殺性は外にあり、内はまた光明して照らすことが出来る。

土 四徳を苞む。

故にその体はよく虚実を兼ぬ。

【参考文献】

『五行大義』株式会社 明德出版社

『新版 東洋医学概論』株式会社 医道の日本社

五行大義(07)

昔、バイクに乗っておりました。

ビンテージなスタイルを好んで、トライアンフとかノートンとかに憧れておりました。

空冷の単気筒が、エンジンの状態も分かりやすくて好きなのですが、

冬ですと、エンジンが大気で冷えるのと、インテークエアが冷たく燃焼が好調なので、

私は「バイクの最適な季節は冬だ」と考えておりました。

(冷たい空気がエンジンに良い理由は”空気の密度が高い”とか”酸素濃度が高い”とかあるようです。)

五行大義の中、

『少陰則淸冷。故金以强冷爲體、従革爲性。』とあり、

金については冷たいことの優位性を説いてるように思います。

私たちが日々取り込む空気なり飲食なりが、過度に温度が高かったり低かったり、、

東洋医学を考える上でも、重要なのかもしれません。

第二辯體性

つまり形体と性質について

體者以形質爲名。性者以功用爲義。

五行體性、資益萬物。故合而辯之。

木居少陽之位、春氣和、煦溫柔弱。火伏其中。

故木以溫柔爲體、曲直爲性。

火居大陽之位、炎熾赫烈。

故火以明熱爲體、炎上爲性。

土在四時之中、處季夏之末。陽衰陰長。

居位之中、總於四行、積塵成實。

積則有間。有間故含容。成實故能持。故土以含散持實爲體、稼穡爲性。

金居少陰之位。西方成物之所。物成則凝强。

少陰則淸冷。故金以强冷爲體、従革爲性。

水以寒虛爲體。潤下爲性。

洪範云、木曰曲直、火曰炎上、土日稼穡、金曰従革、水曰潤下。

是其性也。

体なるもの形質をもって名となす。性なるもの功用をもって義となす。

五行の体制、万物を資益す。故に合してこれを弁ず。

木は少陽の位にあり、春気 和し、煦温し柔弱する。火はその中に伏す。

ゆえに木は温柔をもって体となし、曲直を性となす。

火は大陽の位にあり、炎熾し赫烈する。

ゆえに火は明熱をもって体となし、炎上を性となす。

土は四時の中にあり、季夏の末のところ。陽は衰し陰は長ず。

位の中にあり、四行を総じ、塵を積もりて実をなす。

積もれば則ち間を有す。間がるがゆえに容を含む。実をなすがゆえに持も能う。

ゆえに土は含散・持實をもって体をなし、稼穡を性となす。

金は少陰の位にあり。西方は物を成すところ。物を成せば則ち凝強す。

少陰は則ち清冷なり。故に金は強冷をもって体となし、従革を性となす。

水は寒虚をもって体となす。潤下を性となす。

洪範云、木は曲直といい、火は炎上といい、土は稼穡といい、金は従革といい、水は潤下という。

これはその性なり。

【参考文献】

『五行大義』株式会社 明德出版社

反応するタイミングなど

反応するタイミング

先日人に鍼の練習をさせて頂いた。

その時、どの段階から相手が反応しているかという事が勉強になった。

お腹が「グル〜」という音が鳴るタイミングが面白かった。

それが確認できたなら、もっと早い段階で処置を切り上げても勉強になったかもしれないなと思った出来事でした。

どの程度で切り上げるか、感覚を掴みたいものです。

心身一如

素問 陰陽応象大論編

「肝気虚則恐、実則怒。」

恐という漢字を調べる。

原典にもとづく五臓六腑の生理 P19

「両手を以て穴をあけていることを意味するもので、それに心を添えた恐とは、心中に穴が空いてがらんどうなったこと」

で空虚な心を意味する。

怒という漢字を調べる。

同書籍 P20

「<荘子=逍遥遊>に、「怒而飛、其翼若垂天之雲」という句があるが、この場合の怒も決して「おこる」ことではない。「ジワジワと満身の力をこめる」ことである。」

怒りとは、肉体に限った話ではなかった。

そう考えると肉体と五情を分けて考える必要もない気もします。

実際、肝鬱の人は体が硬い人が多い気がします。

参考書籍

原典にもとづく五臓六腑の生理 柴崎保三講述 学校法人呉竹学園 東京高等鍼灸学校研究部編

仕事の帰りに少彦名神社

少彦名神社

【御鎮座】

道修町には、明暦四年(1658)頃から薬種商が集まっており、享保七年(1722)

124軒が幕府より道修町薬種中買仲間として公認された。

この仲間が生命に関する薬を神の御加護のもとに間違いなく取り扱えるよう、中国の薬祖神・神農氏と共に、

安永九年(1780)京都・五条天神から少彦名命をお招きして、仲間会所(現在地)におお祀りした。(引用:神社の案内より)

(´ー`)

仕事の帰りに足を延ばし、少彦名神社に参拝に行ってきました。

御鎮座より今年で240年という事で、お薬と大阪との長い付き合いを感じます。

学生時代より度々お参りに来ておりますが、卒業後では初めて来させて頂き、試験合格のお礼をさせて頂きました。

卒業し、鍼灸師となった立場で神様に手を合わすというのは違った思いがあります。

本日は梅雨時の隙間、暑さは止みませんが、良い風が吹いていたように思いました。

「10/7(日) 学生向け勉強会」の感想

講師は、盧先生より学びました。

私は現在、鍼灸学校の2年生です。

日々、書物を目にしたり妄想を繰り返したりする日々を過ごしておりますが、

「自分なら、○○なのかな~」とシュミレーションをしたりもします。

それが1年生とは違うところと感じています。

書物などを読み進める上で再確認できたのが、”帰納”と”演繹”。

【帰納】

個々の事例の観察より、これを含む一般命題を確立する事。

一つの症例より他の患者の症例も、このケースであろうとする。

【演繹】

1つまたはそれ以上の命題より、論理法則に基づいて結論を導出する思考の手続。

学術論議を症例を元に構築していき、結論を推定する。

本日学んだ事の一つで重要な事だと感じています。

歴代医家たちのカルテの集積が、症例集であって絶対的な答えではないのだろうと思えます。

学術的に議論の構築を進めることも重要に思いますし、

現実の臨床を繰り返すことと、歴代医家たちのカルテの集積とを見比べることも

精度を高める為に必要な事なのかと思います。

今年のノーベル賞受賞者の本庶佑博士は、記者の質問に

「・・・教科書に書いてあること、文字になっていることを信じない、疑いを持つこと」

と答え、有名な論文雑誌も疑う対象の例外ではないと強調されています。

「自分の目で物を見る、そして納得する。そこまで諦めない」

とも答えらています。

考えていた事と学んだ事がリンクする機会が多かったように自分では思いました。

座学をし、二礼二拍手の効果を実感し、病床にて臨床実技をし、、、

時間のある限り、幅のある講義を試そうされていた様に思います。

お疲れ様でした。次回も楽しみにしています。

最後になりましたが、機会を頂いた院長にお礼申し上げます。

平成30年 秋

稲垣 英伸

最近感じている事

主体性と他力

遠くを感じるためには真っ直ぐそこに向き合わないと到達できない。

また、真っ直ぐになれたとしてもどこまでいけるか?

最終的な主体は自分だけども、自分だけの力では限界がありそうな気がする。

人は個体としていきなり出来上がったわけではなく、天地の交流から生まれた。

生きている間も色んなものを頂いている。

足元が浮ついていれば交流も途絶える気がします。

足の裏の勇泉、掌の労宮。

何かあるのかと気になります。

木が育っていくためには根が必要なのと一緒なのかな。

それにしても桜が散った後の新緑は元気です。

勢いを感じます。

先読み

歩行者を見ていて、あの人今からあの方向に行くのかなとか観察して勉強。

遠めの人の方が分かりやすい現象も勉強になります。

縮こまる

知識に捉われると大きな動きが出来なくなる。

溶け込むことが大切だなと思います。

自分も大きな流れの中の一部といった認識でいることにしてみました。

入浴

最近風呂に入る時電気を消して入っています。

静かさが増すのでとても良い感じです。

周りのザワつきは単純に騒がしい事もあるけど、自分が騒がしい事もある。

春の空気

浮ついているというか、フワフワしてる気がします。

今年は花粉がスゴイらしいのですが、例年に比べてそういった部分はどうなんだろうと気になっています。

歩くテンポ

現代人は急ぎすぎている。

早歩きしている時とゆっくり歩く自分の差も勉強になってます。

ゆっくりするからノロマになる訳でもないと思います。

臓腑生理の学習

皆さまこんにちは、鍼灸学生のイワイです。

東洋医学概論の臓腑生理について復習している中で、分からなかった問題について調べてみました。

【問題】情報伝達に関与する働きを持つのは、どの臓腑によるものか?

これに関して、当初は心の働きだと思っていましたが、どうやら心ではなく、奇恒の腑の一つである「脈」の働きだったようです。

(寄り道しての復習です↓)

奇恒の腑とは?

水穀と直に接することない密閉した中腔器官であるとともに、精気を蔵するという機能も持っている。

胆、脳、脈、骨、髄、女子胞

話を戻しますと、脈は奇恒の腑の中でも心と関係があるというわれており、

脈は血脈、血府ともいわれ、生理物質が運行する通路であり、全身に分布し、臓腑と直接連絡しています。

脈の主な機能は、

①生理物質の運行 ②情報の伝達 です。

ここでは、上記の問に対して

②情報の伝達 について学んだことを記します。

【生理】脈は、臓腑の機能や病態を反映するため、気血などは生理物質を通じて、情報の伝達に関与している。

また、脈は経絡の概念に内包された組織、器官であり、経絡の機能である情報伝達に関与する。

奇恒の腑の働きについて触れることが少なかったので、この機会に学べて良かったです。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【参考文献】

「新版 東洋医学概論」東洋療法学校協会 編

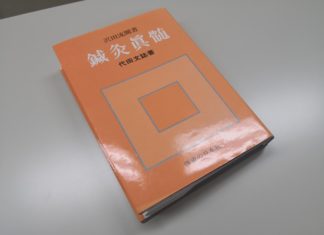

澤田流鍼灸術に正式入門。

澤田流聞書、鍼灸真髄。

学校の先生からオススメされて、図書室で細々と読んでましたが、自分や家族の治療で頻繁に参照するので、思い切って買いました。

……

P143「古道研究の態度」より引用。

ある時、私は先生より、

「あなたは和漢三才図会を読んだことがありますか。」

と聞かれ、何気なく「読みました」と答えたところ、非常に叱られた。

その際、先生はこう仰っしゃられた。

【今の人間は本の数だけ沢山よめばそれで良いと思っているが、それでは本当のことはわからん。三才図会のような良い本になると、一通りや二通り読んだだけでは駄目です。百ぺんでも二百ぺんでも読んで、生きた人間に当て嵌めて診て、わからん処のなくなるまで読まねばなりません。あなた方の、読んだ、というのは、それは本当に読んだのではない。ただ眼で見ただけにすぎない。】

こう言われ、私の軽率な態度を戒められた。

(中略)

古医学を学ばんとするものは、まず現代の医学的知識を【一応】投げ捨てて、我見を去り、無私なる虚心に帰ることが必要である。

(後略)

……

この本は、鍼灸専門学校一年修了(経絡経穴・東洋医学概論・灸術)ぐらいの実力で、そこそこの?治療ができるレベルにまで導いてくださる上に、伝統鍼灸術における学習の仕方まで叩き込んでくれます。

おかげで、母や弟の治療に役立ってます。

……

澤田先生の檄を胸に、もっかい、気合、入れ直そう。

ロックンロール。

京都薬用植物園の呉茱萸(ごしゅゆ)

武田薬品工業(株)の京都薬用植物園で、年に4回行われている研修会があります。

今回は『晩秋の研修会』との事。

一般向けの研修会で、特に専門的な講義が行われるというものでは無いのですが、実体験もさせて貰えるのを楽しみに参加しています。

私は2回目の参加となります。

今回は漢方処方園、樹木園、温室を回りました。

「味見してみますか?」のコーナーでは呉茱萸(ごしゅゆ)を頂きます。

物凄く辛いのをご存知でしょうか?・・辛いです!

呉茱萸

[効能]

◦ 暖肝・散寒止痛

◦ 下気止嘔 など

この辛さを感じると”効能”になんとなく納得が・・

前回の研修会でも味見をさせて頂きましたが、体験する度に植物のもっている”力”を強く感じます。

漢方薬においては、個々の植物を適切な配分でコーディネートする事で、服用の効果を最大にしているのだろうと考えさせられます。

逆に、個々の主張が強いので、調和をとる材料、飲み易くする材料を共に配合する必要があるのかとも思います。

鍼の調和は切経や刺鍼をする”その時”に、人間の手によって加減できるところなのでしょうか。

薬との違いであったりするように思うのですが、いかがなものでしょう?

薬草のあまりの刺激の強さに色んな事を考えてしまう『晩秋の研修会』でした。

【参考文献】

・中医臨床のための中薬学(東洋学術出版社)