施術日記(03)

T.I 先生との治療練習3回目です。

週ごとに、同じ経脈上に刺鍼する事で変化をとります。

舌診の鍛錬

【目的】

① 一週間前と同穴にて、鍼の番号を変えて違いを診る。

② このシリーズは今回で3回目。

鍼の ”前後” という短期的にできる変化とは違う、中期的な変化を探す。

舌の中央の苔・裂紋には長い歴史を感じるので、

この変化を狙うのは、

長期的に考えなくてはならないのかもしれません。

舌尖と舌辺の赤みは、ぼんやりといつものようにある。

舌の出し方に、強張った感じはみられない。

陰陵泉(右):0番鍼にて置鍼(5分)

一段と力が抜けたように感じる。

刺鍼後には舌尖と舌辺の赤みは、淡く穏やかになるのはいつもの通り。

舌の水分量の違いが、事前事後で間違いなく変化する。

2週間前は・・

この2週間前に舌診した際、

舌の出し方が右へ傾いていたのが特徴的でした。

舌尖の尖がり具合や舌の周辺の赤みは現在もありますが、

現在は少しマイルドになっているように感じます。

ご自身で治療をされているのもあり、

このシリーズでの正確なエビデンスという訳ではありませんが、

変化は感じられます。

舞台など

舞台

主役をどこに置くか。

そこが以前からずっと課題として残っている。

受付でもこのシーンはこの人にやってもらった方がいいかな?と考えたりもするが黒子になる意識が薄い。

これはチームで行っている事。

受付時、一緒に働いている方々にやって頂いている事を思い返す。

上手い人達はサラッとして作意がないが、落としたところを助けて頂いている。

そうなる為にまずは太極的に、先の動きも考える。

感じられるところまでいければいいが、まずは考えてみる。

考えた上で考える事が違っていれば考えを捨てる。

自分の場合、内省して答えを出すというより、他からヒントをもらって練度を上げていきたい。

外を見る目を養う為にも意識を変えなきゃいけないな。

やり方は色々試していきます。

舌の考察①

色:淡紅

形:軽く歯痕舌、軽く胖大

その他:斜舌

裏は出すのに苦労している様子も窺える。

正気が無くて出せないというより、緊張して舌を操作出来ていない印象。

口の開け方、舌下静脈は偏る

脾気虚。

口の開け方や斜舌など偏りを感じる。

気の偏りがあるかもしれない。

また、舌下を見せるのに歯が見えるまで出すところに真面目で気逆を起こしやすい要素があると思われる。

舌の考察②

前回よりも舌下静脈付近の細絡が目立つ。

これも瘀血の症候としてみれそうか。

以前として強い歯痕舌が見られ、気虚の程度が強い。

考察③

暗紅色、裏に熱がこもり、瘀血。

自身の体なので他の情報と一致させられるが、舌先右の赤みは右の上焦の停滞と一致させられるかもしれない。

色々わからないけども

身体を触るとき意識が一つに引っ張られていたことを指摘して頂きハッとした。

何かを見ようとして、その分他が疎かになっていたんだと思う。

意識を働かせない様にしなければ。

頭ではなく体が主。

テーマとしてはずっと持っているものなんだけど難しい。

このテーマで進めるには自分の人間性も見直さなければいけないけど、いちいち一つの事に囚われているところがダメなんだと思う。

そもそも体に限らず全ての事はこれ!って言うより一連の流れで繋がっているんだから何か違うような気がする。

身体をみる時も犯人探ししてる訳ではないんだから。

自分の状態として、前に意識が深く沈む?みたいな感覚があった時が一番良かった。

そうなっていく為にも生き方も大事なんだろうなと思う。

色んなことに対してサラッと生きれる様になりたいな。

そんなこんなで最近は勉強というより自分の人間性について考える時間が多くなっている。

まあ自分みたいな人間は自己否定してるくらいでちょうど良い様な気がする。

色んなものをへし折ってへし折って更地の状態にしたい。

人の幸せを喜ぶとかもその先にあるものだと思う。

まあ素朴が一番です。

祖母の脈を診る。

祖母。94歳。要介護4。今年2月に脳梗塞。

30年前ぐらいに大腸癌→人工肛門。

発声はあれど会話は覚束ない。

食欲旺盛。

六部定位脈診……の真似事をしてみる。

……

肝心脾肺腎のうち、腎が沈なのは予想通りだったか、脾がやたら強いのには腰を抜かした。

次いで、肺も強い。

肝心はかなり弱かった。

うーん、もっと色んな人の脈を診ないと比較ができん。

視点・公孫・合谷

主語

自分の課題を解決するために主語を置き変えて視点も変えてみようと思う。

意識を変えてみたら実践中なのですが対人でも変化がありました。

打撲から奔豚

今朝起きたてに上がってくる感じ・落ち着かない感じがした。

奔豚だと思います。

昨日の実技の授業の時もそうでしたが、右の神門が触られると嫌な感じでした。

脈は全体的に強くなっている。

体を色々探ってみた。

すると右の公孫がべコーンと凹んで奥に何かいる感じでした。

何故こんな事になったのか考えていると日曜の夜にフットサルで右足の公孫あたりを軽く打撲していました。

衝脈との関わりでこの症状を起こしているかなと思ってその方向に打ってみました。

その後の神門の変化・公孫の形状変化・排便の変化・奔豚の変化・周辺の血管の様子など勉強になりました。

灸実技

学校では灸の授業でやたらと合谷を使います。

これをされた後の座学の授業の様子を見ると結構な人数がボーっとしています。

原穴的には大腸経ですが空間的に太衝と結びつけても氣滯の弁証にも使えると思います。

終了しました【学生向け勉強会のお知らせ】東洋医学概論をモノにしよう!

こんにちは。

鍼灸学生の皆さんへお知らせです。

この6月から、金曜日または土曜日の午後に

学生向けの東洋医学の講座を開催していく予定です。

目標はズバリ「東洋医学概論を自分のものにしよう!」です。

・『東洋医学概論』の授業が、よく分からない方

・東洋医学系の試験科目の点数を上げたい方

・将来は伝統的な鍼灸治療を行っていきたい方

にオススメです。

内容の丸暗記ではなく理解をしていくことで、

試験の点数UPはもちろん、将来、

東洋医学の考え方に基づいた治療を行うための

助けになればと思います。

参加希望・お問い合わせはこちらへ↓

学生向け勉強会フォーム

↑「エントリーしたい議題」の欄に

金曜日参加希望の方は「金曜日・東洋医学概論」と、

土曜日参加希望の方は「土曜日・東洋医学概論」とご記入ください。

送信後、事務局から追って御連絡差し上げます。

(参加申し込み人数が2名に満たない場合は中止となります。御了承願います。)

以下、詳細です。

【参加対象】

鍼灸学生(1年生~3年生)で、

東洋医学の授業の内容をより理解したいという方

【スケジュール】

(1)金曜日の部(終了しました)

(基本的には、毎月第2・第4金曜日の15時00分〜17時00分頃)

・第1回 2018年6月15日(金)15時〜17時頃

・第2回 2018年6月29日(金)15時〜17時頃

・第3回 2018年7月13日(金)15時〜17時頃

・第4回 2018年7月27日(金)15時〜17時頃

・第5回 2018年8月10日(金)15時〜17時頃

・第6回 2018年8月24日(金)15時〜17時頃

(2)土曜日の部(終了しました)

(基本的には、毎月第2・第4土曜日の14時30分〜16時半頃)

・第1回 2018年6月16日(土)15時30分〜17時30分頃

・第2回 2018年6月30日(土)14時30分〜16時30分頃

・第3回 2018年7月14日(土)14時30分〜16時30分頃

・第4回 2018年7月28日(土)14時30分〜16時30分頃

・第5回 2018年8月11日(土)14時30分〜16時30分頃

・第6回 2018年8月25日(土)14時30分〜16時30分頃

【予定内容】

講義テーマ

(基本的には、学校の教科書の順番に沿って行っていきます。

進捗状況によってはズレが生じます。)

第1回 東洋医学の特徴、陰陽論

第2回 生理物質(気・血・津液・精)

第3回 蔵象① (各臓腑のはたらき 「肝」・「心」)

第4回 蔵象② (各臓腑のはたらき 「脾」・「肺」)

第5回 蔵象③ (各臓腑のはたらき 「肺」続き、「腎」)

第6回 病因病機

【参加費】

1回あたり2,500円

【会場】

一鍼堂 大阪本院 内(緑地公園駅から徒歩2〜3分)

【講師】大原

気になる方はぜひお問い合わせください!

参加希望・お問い合わせはこちらへ↓

学生向け勉強会フォーム

↑「エントリーしたい議題」の欄に

金曜日参加希望の方は「金曜日・東洋医学概論」と、

土曜日参加希望の方は「土曜日・東洋医学概論」とご記入ください。

送信後、事務局から追って御連絡差し上げます。

(参加申し込み人数が2名に満たない場合は中止となります。御了承願います。)

上記勉強会とは別に、

東洋医学概論の内容の基礎ともいえる「黄帝内経」の内容を

原文から紐解いていく勉強会も開催中です。

こちらも気になる方はぜひお問い合わせください!

詳細はこちら↓

【学生向け勉強会】「素問を読もう!」申込み受付中です

→毎週火曜19時〜 または 毎週木曜13時〜 (途中からの参加も可能です。)

順気一日為四時篇 第四十四(01)

黄帝曰、願聞四時之気。

岐伯曰、春生、夏長、秋収、冬蔵、是気之常也、人亦応之。

以一日分四時。

朝則為春、日中為夏、日入為秋、夜半為冬。

朝則人気長、長則勝邪、故安。

夕則人気始衰、邪気始生、故加。

夜半人気入蔵、邪気独居干身、故甚也。

黄帝曰く、願わくば四時の気を聞かん。

岐伯曰く、春は生、夏は長、秋は収、冬は蔵、これは気の常なり、人もまたこれに応ず。

以て一日を四時に分つ。

朝は則ち春を為し、日中は夏を為し、日入は秋を為し、夜半は冬を為す。

朝は則ち人気が長じ、長則ち邪に勝り、故に安なり。

夕は即ち人気が衰え始め、邪気が生まれ始まる、故に加なり。

夜は人気が蔵に入り、邪気が独り身に居り、故に甚だしきなり。

【参考文献】

『黄帝内経 霊枢 下巻』東洋学術出版社

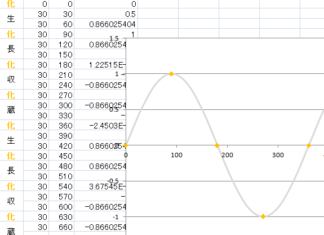

y=sinθ(1)

素問 六微旨大論篇 第六十八

帝曰.

遲速往復.風所由生.而化而變.故因盛衰之變耳.

成敗倚伏.遊乎中.何也.

岐伯曰.成敗倚伏.生乎動.動而不已.則變作矣.

帝曰.有期乎.

岐伯曰.不生不化.靜之期也.

帝曰.不生化乎.

岐伯曰.

出入廢.則神機化滅.升降息.則氣立孤危.故非出入.則無以生長壯老已.

非升降.則無以生長化收藏.

是以升降出入.無器不有.

故器者生化之宇.器散則分之生化息矣.

故無不出入.無不升降.化有小大.期有近遠.四者之有.而貴常守.反常則災害至矣.

故曰.無形無患.

此之謂也.

帝曰善.有不生不化乎.

岐伯曰.悉乎哉問也.與道合同.惟眞人也.

帝曰善.

帝曰く、遅速と往復とは、風の生ずる故由にして、しかして化し、しかして変ずるは、故より盛衰に因るの変のみ。

成敗倚伏して中に遊ぶとは、何ぞや。

岐伯曰く、成敗は倚伏して、動より生じ、動きて已まざれば、すなわち変作こる。

帝曰く、生化せざるか。岐伯曰く、出入廃されれば、すなわち神機は化して滅し、升降息めば、すなわち気立は孤にして危うし。

ゆえに出入するにあらざれば、すなわちもって生・長・壮・老・已するなく、升降するにあらざれば、すなわちもって生・長・化・収・蔵するなし。

ここをもって升降・出入は、器としてあらざるなし。ゆえに器なる者は生化の宇にして器散ずればすなわちこれを分かち、生化息まん。

ゆえに出入せざるなく、升降せざるなし。

化に小大あり、期に近遠あり。四者これあれば、常の守らるるを貴び、常に反すれば、すなわち災害至る。ゆえに曰く、形なければ患いなし、と。

此れをこれ謂(『現代語訳 黄帝内経素問 下』P91より抜粋 訳:松村巧)

『生・長・壮・老・已』

『生・長・化・収・蔵』

韻を踏んだ二つの言葉。

この章においては『化する』という”ターニングポイント”としての動詞が重要に思います。

生長【陽】から収蔵(老已)【陰】への変換に着目してみた訳を考えてみました。

『生長・壮・老已』

『生長・化・収蔵』

『生長・壮・老已』

生長して→壮じて(大人になって)→老已(年老い亡くなる)する

『生長・化・収蔵』

生長して→化して(変化して)→収蔵する

【参考文献】

『黄帝内經』中医古籍出版社

『現代語訳 黄帝内経素問 下』東洋学術出版社

最近感じている事

主体性と他力

遠くを感じるためには真っ直ぐそこに向き合わないと到達できない。

また、真っ直ぐになれたとしてもどこまでいけるか?

最終的な主体は自分だけども、自分だけの力では限界がありそうな気がする。

人は個体としていきなり出来上がったわけではなく、天地の交流から生まれた。

生きている間も色んなものを頂いている。

足元が浮ついていれば交流も途絶える気がします。

足の裏の勇泉、掌の労宮。

何かあるのかと気になります。

木が育っていくためには根が必要なのと一緒なのかな。

それにしても桜が散った後の新緑は元気です。

勢いを感じます。

先読み

歩行者を見ていて、あの人今からあの方向に行くのかなとか観察して勉強。

遠めの人の方が分かりやすい現象も勉強になります。

縮こまる

知識に捉われると大きな動きが出来なくなる。

溶け込むことが大切だなと思います。

自分も大きな流れの中の一部といった認識でいることにしてみました。

入浴

最近風呂に入る時電気を消して入っています。

静かさが増すのでとても良い感じです。

周りのザワつきは単純に騒がしい事もあるけど、自分が騒がしい事もある。

春の空気

浮ついているというか、フワフワしてる気がします。

今年は花粉がスゴイらしいのですが、例年に比べてそういった部分はどうなんだろうと気になっています。

歩くテンポ

現代人は急ぎすぎている。

早歩きしている時とゆっくり歩く自分の差も勉強になってます。

ゆっくりするからノロマになる訳でもないと思います。