第五回 一般向け東洋医学講座

こんにちは!

明日、2月11日は

「第五回 一般向け東洋医学講座」

が開催されます。

第一回から「春」「夏」「秋」「冬」と

それぞれの季節をテーマにして

巡って参りましたが今回は再び、

それを踏まえてもう一度、

「春」の講座を開催します。

東洋医学から見た「春」の

さらに奥深いところを聞けるかも

知れません。

もちろん

初めての方も大歓迎であります。

今回の講師の下野先生は

古典をよく読まれる方なので

一緒に東洋医学の歴史も

合わせてお話ししてくださるようです。

「すべての歴史は現代史である」

と言ったのは

イタリアの哲学者・クローチェですが

歴史の中にはまさに現代を読み解く

ヒントが隠されているのかも知れません。

新たな気づきがあるのかも!?

乞うご期待です!

五行大義(07)

昔、バイクに乗っておりました。

ビンテージなスタイルを好んで、トライアンフとかノートンとかに憧れておりました。

空冷の単気筒が、エンジンの状態も分かりやすくて好きなのですが、

冬ですと、エンジンが大気で冷えるのと、インテークエアが冷たく燃焼が好調なので、

私は「バイクの最適な季節は冬だ」と考えておりました。

(冷たい空気がエンジンに良い理由は”空気の密度が高い”とか”酸素濃度が高い”とかあるようです。)

五行大義の中、

『少陰則淸冷。故金以强冷爲體、従革爲性。』とあり、

金については冷たいことの優位性を説いてるように思います。

私たちが日々取り込む空気なり飲食なりが、過度に温度が高かったり低かったり、、

東洋医学を考える上でも、重要なのかもしれません。

第二辯體性

つまり形体と性質について

體者以形質爲名。性者以功用爲義。

五行體性、資益萬物。故合而辯之。

木居少陽之位、春氣和、煦溫柔弱。火伏其中。

故木以溫柔爲體、曲直爲性。

火居大陽之位、炎熾赫烈。

故火以明熱爲體、炎上爲性。

土在四時之中、處季夏之末。陽衰陰長。

居位之中、總於四行、積塵成實。

積則有間。有間故含容。成實故能持。故土以含散持實爲體、稼穡爲性。

金居少陰之位。西方成物之所。物成則凝强。

少陰則淸冷。故金以强冷爲體、従革爲性。

水以寒虛爲體。潤下爲性。

洪範云、木曰曲直、火曰炎上、土日稼穡、金曰従革、水曰潤下。

是其性也。

体なるもの形質をもって名となす。性なるもの功用をもって義となす。

五行の体制、万物を資益す。故に合してこれを弁ず。

木は少陽の位にあり、春気 和し、煦温し柔弱する。火はその中に伏す。

ゆえに木は温柔をもって体となし、曲直を性となす。

火は大陽の位にあり、炎熾し赫烈する。

ゆえに火は明熱をもって体となし、炎上を性となす。

土は四時の中にあり、季夏の末のところ。陽は衰し陰は長ず。

位の中にあり、四行を総じ、塵を積もりて実をなす。

積もれば則ち間を有す。間がるがゆえに容を含む。実をなすがゆえに持も能う。

ゆえに土は含散・持實をもって体をなし、稼穡を性となす。

金は少陰の位にあり。西方は物を成すところ。物を成せば則ち凝強す。

少陰は則ち清冷なり。故に金は強冷をもって体となし、従革を性となす。

水は寒虚をもって体となす。潤下を性となす。

洪範云、木は曲直といい、火は炎上といい、土は稼穡といい、金は従革といい、水は潤下という。

これはその性なり。

【参考文献】

『五行大義』株式会社 明德出版社

相手

リアルタイム

腹がリアルタイムで変化を表す場所だという事が実感できました。

場所的に当たり前ですが、逆にそこまで臓腑との結びつきが強い場所であれば腹診時は少し怖いものがあります。

気をつけたいと思います。

また、先日学校の授業で神門へ灸を受けたのですが、似たような場所の腹の変化が見られました。

脈も心の原穴にやられたからと言って寸に反応が出る訳ではない現象も見られて勉強になりました。

脈

お腹も変化していましたが、あの時脈はどう変わったのか。

今まで似た体質のお二人を見せて頂いたので、整理して治療のイメージができればなと思います。

労宮

ここでみる様にしていたのですが、この前の当て方はきちんと当たっていないというか、自分が良いなと思っていた時に感じた当て方とズレていました。

手で探る様な仕草に近づいている印象があったので改善します。

また、右手の方が感度が低いので普段から合掌して変化しないかやってみます。

案内

最初に先生に案内の仕方を教わった時、患者さんの歩くペースに合わせる事を教わりました。

意識はしていたのですが、そこの意識が甘い事に気付かされました。

改善します。

鍼灸師

きちんと人を治せる様になるために足りないものが多すぎる。

できていないことだらけですが、頑張って出来る様になりたいと思います。

相手があっての事ですが、最終的には全て自己責任。

変わるも変わらないも崩れないも自分次第。

全部受けとり、向き合い、幅広く合わせられる様に努力します。

また、本に全てを頼る訳ではありませんが、必要性を感じたので論語の勉強もやっていきます。

変わらなければいけないきっかけにまた遭遇できて本当に良かったなと思います。

気を引き締めて頑張ろう!

老子の第一章から想像

先日老子を読み終えました。

速読を意識したので二周目はじっくり読んでいきたいと思います。

第一章

道可道、非常道。名可名、非常名。

無名、天地之始。有名、萬物之母。

故常無欲以觀其妙、常有欲以觀其徼。

此兩者同出而異名。同謂之玄。玄之又玄、衆妙之門。

訓読文

道の道とす可きは、常の道に非ず。名の名とす可きは、常の名に非ず。

名無きは天地の始め、名有るは万物の母。

故に、常に欲無くして以て其の妙を観、常に欲有りて以て其の徼を観る。

此の両者は同じきより出でて而も名を異にす。

同じきを之を玄と謂う。玄の又た玄、衆妙の門。

・この文章から今の時点で感じている事

これが道だというものは常の道ではない。

道は万物の根元ではあるが、それを言葉で説明することは出来ないし、ましてや名付けることなど出来ない。

全ての事象は道から為るが、道を観ようとすれば無欲でなければいけない。

無欲のため観えるものは妙であり、奥深い。

有欲であれば徼しか観ることが出来ない。

妙とは「あまりにも奥深くて見ようとしても見えないこと」で、

徼とは「帰結や端」という意味とされます。

妙も徼も同じ玄から生まれるものではあるけれども観ているものが違う。

王弼は

「両者は始と母である。同出とは同じく玄から出ること。異名とは名付けられる場面が同じでないこと。首(はじめ)に在れば始といい、終にあれば母という」と注釈されています。

図解雑学 老子では

「「名有る」状態が「万物の母」だというのは、万物は名が与えられてはじめて万物と認識されるからで有る」

としました。

第四十二章では

「三生万物」という言葉がありますが、これは「天地間の陰陽の気が混ざり合って万物を生むということ」とされます。

つまり欲がある立場に立てば

徼という「天地間の陰陽の気が混ざり合って生まれた万物に名前がつけられた状態」しか観えないのではないでしょうか。

確かにそれは玄から生まれたものの一つではあるけども、端であって全てではないのかなと思います。

何事も無欲の立場で妙を観なければいけないのではないかと思いました。

道は奥深くて決してこれ!と捉えられる存在ではけれども、老子の様に無欲の立場に立てば感じることが出来るものなのではないのでしょうか。

道理という言葉は広辞苑では「物事のそうあるべきすじみち」とされますが、

道の理はどこまでも奥深いので、妙であり「玄の又た玄、衆妙の門」とされたのではないのかと思います。

臨床現場にまだ立っていませんが、きっとそういったことも必要なのではないか。と感じています。

参考資料

老子 岩波文庫 蜂屋邦夫著

図解雑学 老子 ナツメ社 蜂屋邦夫著

広辞苑 第七版 岩波書店

舌診(06)

舌形について整理する

【舌形】

老

粗糙(そそう) :舌面の紋理のきめが粗い。

堅斂(けんれん):舌体が堅くしまった感じ。

蒼老(そうろう):色が濃い。

嫰

細膩(さいじ):舌面の紋理がきめ細やかで潤いがある。

浮胖嬌嫰(ふはんきょうどん):舌体がはれぼったくて柔らかい感じ。

胖大

舌体が正常よりはれぼったくて大きく、舌を伸出した時に口の幅いっぱいになる。

腫脹

舌体が堅く腫脹し、甚しければ口腔内を満たしたり、

口外に出たままで回縮・閉口ができない。

歯痕

舌体の辺縁に見られる歯による圧迫痕。

痩薄

舌体がやせて小さくなったり薄くなったもの。

裂紋

陰血が不足して舌面を栄潤できなかったり、陰津の散布を阻滞したりして発生する。

苔のみの裂紋と混同に注意が必要。

光滑

舌面に苔が無く乳頭が消失し、光ったように見える。

点刺

点は紅・白・黒色を呈し舌面の点状隆起であり、熱入営血や心肝火旺などを示す。

刺は舌面に立ち上がった軟刺や顆粒のことで、気分熱盛や胃腸熱盛などを示す。

瘀点、瘀斑

舌面より隆起しない斑点で、点状のものを「瘀点」、斑状のものを「瘀斑」という。

紫舌と同意であったり、熱入営血での斑疹出現の前兆であったり、血瘀であったりする。

舌下脈絡

舌下静脈の怒張・蛇行があれば気滞血瘀の可能性。

重舌、舌衄、舌癰、舌疔、舌瘡、舌菌

・重舌

腫脹などにより小舌が生じたように見えるもの。

小児などにみられ、心経化熱の上衝によったりする。

・舌衄

舌面からの出血で、血熱妄行や脾の不統血。

・舌癰

舌面の化膿症で大きく腫脹するのが”癰”

・舌疔

舌面の化膿症で紫色であったり小豆大であったりするのが”疔”

・舌瘡

舌面に生じるアフタ。

・舌菌

舌面から隆起する新生物。

【参考文献】

『中医臨床のための 舌診と脈診』医歯薬出版社

『新版 東洋医学概論』医道の日本社

舌診(01)

舌の研究

修行生のSさんと勉強をします。

「左腕の外転について難あり。」との主訴により

刺鍼を行いました。

〈前〉

〈後〉

上逆し易い体質と考え、

上がらない重しをしっかりとさせる事を

長期的な目標としております。

主訴を受け、

気血の巡りをよくしたいと思い

その阻害要因が中焦より下焦へと続く

舌の苔に診られる通りの邪熱かと考えます。

刺鍼後、

左腕の外転にやや改善が診られた事で好転反応はあり。

舌苔が面積も厚さも少なくなってる事、

舌体より気虚症状の減少が診られる事などから

ある程度の効果があったのかと推測されます。

経過を観察をしていきます。

がんばろう

最近、人に助けられている事ばかりで申し訳なく、ありがたい。

早く恩返しできる様になりたい。

また、そういう人達を悲しませるのは嫌だと感じます。

苦手というより、出来てなかった事なのでやろう。

変えなければいけないところが盛り沢山!!

施術日記(02)

T.I 先生との治療練習2回目です。

前回の経験を元に、同穴への刺鍼にて変化をとります。

舌診の鍛錬

【目的】

① 前回と同穴で、少し深めへの刺入を試して違いを診る。

② 事前・事後の同じところ、違うところを診る。

舌は右に傾いているが、ほぼ正中線上に出ている。

前回のように舌尖が細くなっているような力が入っている姿ではない。

舌根あたりの苔の薄い黄色が、舌診の際にとりにくく工夫を必要とする。

舌の先端より舌辺への淡い斑点が特徴的。

一週間前より、やや歯痕が発生しかけのようにも思える。

陰陵泉(右)に3番鍼にて置鍼(10分)

刺鍼について疼痛があったせいか、

舌尖が細くなり力が入っているように感じる。

この穴であるかどうかが不明であるが、

舌の周囲にあった斑点が目立たなくなるのは前回と同様。

わずかな歯痕はほとんど無くなり、

舌全体に水分の量が調整されたように感じる。

出来る限り、専門用語を使わずに表現する事で、

発見があればと考えております。

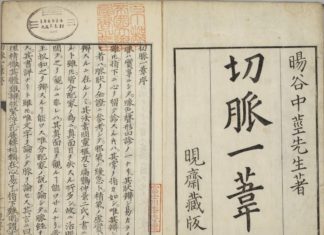

切脈一葦 上巻2

こんにちは、大原です。

前回の続きです。

前回:切脈一葦 上巻1

今回も、原文に書かれている文意を汲み取りながら、

その読み方や

著者の言いたいことは何かを考えていきます。

今回のところは、主に、著者の脈診に対する

厳しい考え方が記されているところになります。

---------------------------------------------------------------------------------

画像は京都大学デジタルアーカイブ『切脈一葦』より、

9ページ目から引用。

(本ブログ記事で参照した箇所を掲載)

<読み>

脈は、血気の盛衰を診する処(ところ)にして、

病の所在を診する処にあらず。

故に部位を論ぜず、

ただ動脈のあらわる処(ところ)をもって、

診脈の処となすべし。

寸口を診するの法、三指をもって、

掌後後骨の側、動脈手に応ずる処を按じて、もって寸口と定むべし。

脈あらわる処長き者は、指を疎にして診し、

脈あらわる処短き者は、指を密にして診るべし。

小児は、一指をもって診すべし。

反関の者は、動脈あらわる処を以て、寸口と定むべし。

凡脈を候うことは、五十動を診するをもって法とす。

必ず倉卒(そうそつ:急なさま。また、あわただしいさま)に

看過することなかれ、

もっぱら心を指下に留めて、

言することなかれ、

観ることなかれ、

聴くことなかれ、

嗅ぐことなかれ、

思うことなかれ、

これ脈を診するの要訣なり。

→ここまでは脈診における秘訣が書かれています。

脈を診るときは、

それ以外のことに神経を奪われたりせずに

脈診に集中することが一番大事であるぞ!

と書かれています。

寸口は、手太陰肺経の脈にして、

五臓六腑の死生吉凶を決する所となし。

肺は諸気を主るゆえに、

また気口と名づけ、

肺は百脈を朝せんとして、

脈の大会なるゆえに、

また脈口と名づく。

その名3つあれども、その処は一なりというは、

皆分配家の説にして空論なり。

寸口は固より十二経の名も、

経穴の名も、いまだ有らざる以前の名にして、経穴の名にあらざるなり。

然るも後世に至って、

経絡を分かちて空所の名を配するときに、

寸口の地を、肺経の脈動と定めて、経渠・太淵二穴を配したる者なり。

また気口・脈口等の名は、

その後肺経の理を推して、名づけたる者なり。

→以上、ここでは、

脈診で脈をとる手首のあたりのことを

寸口といったり気口といったり脈口というが

それらは

「単に言い方を変えているだけで

同じものだ」というのは嘘だぞ!

と言ってます。

『素問』に、寸口気口の名有りて寸関尺を分かちて

三部と為すの説なし。

『難経』に始めて寸関尺の名を立つといえども、

いまだ左右に臓腑を分配するの説なし。

晋の王叔和に至って、始めて左右に臓腑を分配

するの説を出せり。

一の難は、一呼吸の間に、脈行くこと六寸、一日一夜に、脈行くこと五十度と定めて、

二の難は、尺寸を一寸九分と定めて、

臆見(おっけん:確たる根拠のない、推測や想像に基づく考え)を

もって空理を論じたる者なり。

十八の難は、三部四経の説を立てるといえども、その言簡古にして解すべからず。

王叔和の分配を得て、粗通すといえども、これを要するに無用の空言なり。

→ここの最後のあたりに

「空理を論じているぞ」、

「無用の空論」であるぞ!

と言ってますが

つまり、脈診において

左右の脈それぞれに臓腑を割り当てるのは

机上の空論であって

実際はそんなことは全くないのだ!

と言ってます。

『霊枢』に、気口と人迎とをもって陰陽に配して診することあり。

これまた無用の空言なり。

→また「無用の空論」が出てました。

『素問』に、寸を按ずの語あれども、寸は寸口のことなり。

尺は肘の横紋より、掌の根までの間を尺といいて、

この処の堅脆滑渋を見て、診法と為することなり。

また尺内の両傍は季肋なりの語あれども、尺内は、腹のことなり。

然るを分配家の徒が、尺脈のこととするは誤りなり。

→「尺」とは

いわゆる「寸関尺」の尺だけではないぞ、

他の意味もあるんだぞ、と言ってます。

趺陽は、趺上にあらわるをもって、名づけたる者なり。

然るを後世に至って、分配家の徒が足陽明胃経に配して、

衝陽と名づけて、胃気の有無を候う処と為す者は、

寸口を五臓の気を候う処とするともってなり。

また人迎を足陽明胃経に配するも、この意なり。

それ脈は、皆胃気を候うの診法なり。

なんぞ、人迎趺陽のみに限らんや。

両額の動脈を、上部の天となし、

両頬の動脈を、上部の地となし、

耳前の動脈を、上部の人となし、

手太陰を、中部の天となし、

手陽明を、中部の地となし、

手少陰を、中部の人となし、

足厥陰を、下部の天となし、

足少陰を、下部の地となし、

足太陰を、下部の人となす者は、

素問の三部九候なり。

両額の動脈は、足少陽胆経の頷厭の動脈を指すなり。

両頬の動脈は、足陽明胃経の地倉の動脈を指すなり。

耳前の動脈は、手少陽三焦経の和髎の動脈を指すなり。

手太陰は、肺経の経渠の動脈を指すなり。

手陽明は、大腸経の合谷の動脈を指すなり。

手少陰は、心経の神門の動脈を指すなり。

足厥陰は、肝経の太衝の動脈を指すなり。

足少陰は、腎経の太谿の動脈を指すなり。

足太陰は、脾経の箕門の動脈を指すなり。

これ皆分配家の空論にして、

実時に用え難し。

もし、よく18箇所の動脈を診し得るといえども

病証を論ずるに臨みて、いずれの動脈を主となすべけんや。

これ一身一動脈にして、

別脈にあらざることを知らざるの誤りなり。

→脈を診る場所が18箇所もあったら、

どの脈を診て判断すればいいのか?

人間の身体に18本の脈があるんではなくて

全部つながってるから(一身一動脈)

18箇所も診なくて良いのではないか?

そういうことが分かってないから

こんな誤った空論を書いてしまったのだ!

魚際と尺沢との間を、一尺と定めて、

掌後一寸九分をもって、尺寸の地となし、

前九部を寸となし、

後ろ一寸を尺となし、

寸と尺との間を関となす。

これを三部という。

寸は胸以上の疾を主どり、

関は膈より臍に至るまでの疾を主り、

尺は臍以下の疾を主る。

また医の指を浮かべて診するを浮となし、

中按して診するを中となし、

沈めて診するを沈となす。

これを九候という。

浮は心肺を候がえ、

中は脾胃を候がえ、

沈は肝腎を候がう。

これ難経の三部九候にして、

全く分配家の空論なり。

たとえば・・・

(ここまで)

→脈で、

寸は胸以上の病、

関は膈〜臍の病、

尺は臍より下の病を診るとあり、

浮は心肺、

中は脾胃、

沈は肝腎を診ると難経にあるが、

これらも空論であるぞ、

と言ってます。

---------------------------------------------------------------------------------

さて、著者がばっさりと「空論であるぞ」とした内容は

鍼灸の学校の実技の授業などでも

教わった内容だと思います。

『素問』の現代語訳など目を通すと

「素問に書いてあるのでやっぱり正しいことなのか・・・」

と思ったり

でも、やはり「本当にそうなのか?」みたいな感じも

個人的には両方あったように思います。

脈診における考え方において、

この『切脈一葦』を読んで

「空論だと言っているから

寸関尺を臓腑に割り当てる考え方は間違っているんだ」などと

安直に片付けてしまうのは良くないでしょうが、

著者が空論だと言い切る理由を

知っておくのは大事だと思います。

もしその理由が腑に落ちないなら、

もとの考え方にも一理あるのでは、

という具合に

考え方の幅が拡がるように思います。

重要なところですが、

長いので続きは次回にします。

引用:

京都大学デジタルアーカイブ『切脈一葦』より