できる事だらけ

体の使い方でずっと指導して頂いている事を強く意識する。

方向性。

土台を固めた上で預けて脈をみる。

鍼を行うときにもその感覚が活きる気がする。

押手などでしっかり固定化した上でどこに届けるのか。

人に練習させてもらって、この意識で置いたらいい感覚だった。

この先に微細な調整などもあるんだろうな。

指の使い方なんかも少し馴染んできて良い感じです。

生まれた感覚を大切に、ブラッシュアップしていきます。

寺子屋時に学びの姿勢に関して受けた言葉に対して思うところ。

結局のところ、それを生業とするプロとしての責任感を持った上で、楽しんで学びを進めれるかというところに帰ってくると思う。

伝えて頂いた学び方なら、何事にも答えや正解といった枠を作らないので限界がないし、やれる事は無限に広がっていく。

先に患者さんの治療があるならこれ以上の事はないよなと思う。

とある山中にて。

こんにちは、稲垣です。

修行の一環で、とある山中にて作業をさせて頂いております。

感じる事は多々あるのですが、この春に感じた事を記したいと思います。

今年の節分は例年よりも一日早い2月2日でした。

つまり立春は2月3日。

その翌日に山中に入りましたが、都市部の寒さとは違う空気を感じました。

気温は寒いのですが、間違いなく”春”。

ビルよりも、木に囲まれた方が、

季節を正確に教えて頂いているように感じます。

その春ですが、

藤沢周平の作品に出てきそうな

東北武士の気概のような力強さを感じました。

”長い冬に積もった寒さを、苦難を跳ねのけて芽を出す力強さ”的な。

車のギアでいうと1速、2速とかそんなギア比でしょうか。

そんな空気を感じながら作業をしていると。

肝氣の力強さを思い、疏泄機能・条達機能とはこういう事なのかな?と感じたり。

弦脉とはこういう事なのかぁ?と感じたり。

色々な事の辻褄があう感覚を得る事が出来て楽しい時間を過ごせます。

極めて価値ある時間を頂いています。

一人で黙々と作業をする事が、

そんな楽しく思考出来るコツのように思いえますが、どうなのでしょう。

この場所だけに限らず、様々な山を楽しみたいと思います。

今日の課題

今日の背候診で意識すること

・手で広くみる事を意識

・手の形をしっかり合わせる

・穴の反応を意識

・腠理の状態をみる

※考えながら行わないこと

勉強していて思ったこと

督脈は内熱をよく見立てるポイントらしい。

背中で臓腑の状態を確認する場合は第二行や第三行の方が重要なのではないかと思った。

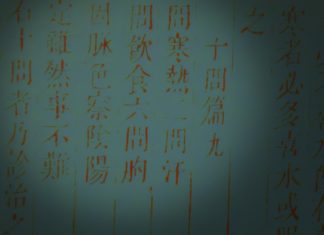

素問 陰陽応象大論篇(第5)から その3

<学生向け 近日開催予定のイベント>

【学生向け勉強会のお知らせ】東洋医学概論をモノにしよう!

→(随時お問い合わせ受付中です!)

【学生向け勉強会】「素問を読もう!」申込み受付中です

→毎週火曜19時〜 または 毎週木曜13時〜(途中からの参加も可能です。)

こんにちは、大原です。

前回の続きです。

(前回の記事→素問 陰陽応象大論篇(第5)から)

(前回の記事→素問 陰陽応象大論篇(第5)から その2)

前回は、「陰為味」すなわち

飲食物は陰(地)の気によって生じるという記述から

考察していきました。

続いて、今回は「味」と「気」が

身体にどのように作用するかについてを

陰陽で考察していく内容になります。

【原文と読み下し】

・・・

陰味出下竅、陽氣出上竅。(陰味は下竅に出て、陽気は上竅に出(い)ず。)

味厚者為陰、薄為陰之陽。(味厚き者は陰と為し、薄きは陰の陽と為す。)

氣厚者為陽、薄為陽之陰。(気厚き者は陽と為し、薄きは陽の陰と為す。)

味厚則泄、薄則通。(味厚ければすなわち泄し、薄ければすなわち通ず。)

氣薄則発泄、厚則発熱。(気薄ければすなわち泄を発し、厚ければすなわち熱を発す。)

壮火之氣衰、少火之氣壮。(壮火の気は衰え、少火の気は壮んなり。)

壮火食氣、氣食少火、壮火散氣、少火生氣。(壮火は気を食らい、気は少火に食らい、壮火は気を散じ、少火は気を生ず。)

氣味辛甘発散為陽、酸苦涌泄為陰。(気味の辛甘は発散して陽と為し、酸苦は涌泄して陰と為す。)

1行目ですが、

味(身体を作る飲食物)と気(身体を動かすための力)は、

味は有形なので身体の下竅(=尿道・肛門)へおもむき、

気は無形なので身体の上竅(=目・耳・鼻・口)へおもむく、とあります。

この関係からすると、味と気を陰陽で分けると、

味は陰で気は陽となります。

そして2〜3行目、

厚い味は陰で、薄い味は陽、

厚い気は陽で、薄い気は陰であると続きます。

すなわち、味は陰に属するので、

厚い味は陰中の陰、薄い味は陰中の陽であり、

気は陽に属するので、

厚い気は陽中の陽、薄い気は陽中の陰である、とあります。

これは

陰が厚くなればさらに陰に傾き(=陰中の陰)、

陽が厚くなればさらに陽に傾く(=陽中の陽)ということです。

気や味について陰陽の分類がなされていますが、

これらをよりイメージしやすくするために

次のように具体的な食材を考えてみました。

(私のイメージですが・・・)

・厚い味 → 濃い味の食べ物:ラーメン、スイーツ、お酒のおつまみ、・・・

・薄い味 → 薄味の食べ物:おかゆ、豆腐、生野菜、だし汁・・・

気についても、飲食物で喩えてみると分かりやすいかも知れません。

・薄い気 → 程良い温度の料理、水、番茶、・・・

・厚い気 → お酒、熱々の料理、わさびなど鼻がツンとする薬味、・・・

といったところでしょうか?

これらが体内ではどのように働くかが4〜5行目にあります。

味厚則泄、→「泄」は泄瀉で下痢のことです。

薄則通。→「通」は気血がよく通じるということでしょう。

氣薄則発泄、→「発泄」とは発汗ということだと思います。

厚則発熱。→「発熱」はそのまま熱を発するということでしょう。

6行目から、「少火」と「壮火」という言葉が出てきます。

「壮火」とは壮(さか)んな火で、「気を散じ」とあることから

過度な陽気を表していると解釈され、これに対し、

「少火」とは「気を生ず」とあることから

正常な陽気を表していると解釈されます。

喩えると、

正常な体温ではなく、発熱した状態が続くと

体力が消耗してしまうようなことだと思います。

最後の行では

味の性質についての説明で

辛甘は発散する性質があるので陽、

酸苦は涌泄させる性質があるので陰、

とあり、五味の性質が書かれています。

「涌泄」とは吐下の作用すなわち

吐かせたり、下したりする作用をいうようです。

さて、五味の性質を陰陽で分けていますが、

なぜこのように分類されるのでしょう?考えてみます。

「辛」→ 働きは「散」 → 発散に働く → 陽

「甘」→ 働きは「緩」 → 気を緩める → 停滞している流れを動かす → 陽

「酸」→ 働きは「収」 → 引きしめる作用 → 陰

「苦」→ 働きは「堅」 → 固める作用 → 陰

(五味の働きについては

前回の記事→素問 陰陽応象大論篇(第5)から その2 を参照ください)

ということでしょうか。

また、五味にはあと1つ「鹹」がありますが

ここでは述べられていません。

考えてみますと

「鹹」→ 働きは「軟」 → 柔らかくする → 陽

となるかと思います。

味や気について、身体への作用を、

陰陽で考察してきました。

全体として抽象的な内容ではありますが、

自分なりに具体例を考えていくと面白いかも知れません。

参考文献

『黄帝内経 素問』 東洋学術出版社

噯と曖

読み物で、漢字の微妙な使い方の違いに時折立ち止まる事があります。

例えば、『井、滎、兪、經、合』の”滎”が”榮”となっていたり。

「ん?」となってしまう時です。

今回は”噯”と”曖”について

口へん、日へんの微妙な違いなのですが。

噯(あい)

1⃣いき。あたたかい氣。

2⃣おくび。

曖(あい)

1⃣かげる。かげって、ハッキリしない。

2⃣くらい。暗くて見えない。

↓

例:曖昧(あいまい)ハッキリしない。紛らわしい。

つまりゲップは

”噯氣(あいき)”であって”曖氣(あいき)”ではないのですが、この漢字の入れ替えが多いように思います。

因みに

”噫気(あいき)”もゲップ。

噫氣(あいき)

1⃣吐き出すいき。呼氣。

2⃣おくび。食べた過ぎた時など、胃にたまったガスの口腔外に出るもの。

噯氣(あいき)

1⃣おくび。吹呿。噫気。

噯の意味より、噫氣よりも噯氣の方が少し温度が高いゲップに感じるのは気のせいでしょうか。

【参考文献】

『大漢和辞典』(株)大修館書店

膩苔が強い舌を観察します。

こんにちは稲垣です。

舌診について研究を重ねてまいります。

【前】

舌体は紫舌で、

舌尖から舌辺にかけての歯痕の部分に

赤みが強く感じらます。

舌尖に点刺が多く、舌尖より舌根にかけての

中央部分に黄膩苔が強い。

潤いが少ないように思います。

舌裏に関しては舌下静脈がハッキリと見え、

両側が暗く血の滞りを感じます。

【後】

今回は、刺鍼中もコミュニケーションをとりながらでしたので、

ゆっくりと休んで頂く形ではありませんでした。

舌面に関しては、変化は少ないですが

舌尖あたりの苔が少し引いて

舌体の色が見やすくなったように感じます。

舌裏の色調が明るくなったように感じるのと

両側の暗さが少し明るくなっていうように思います。

舌面の黄苔や潤いの少なさより

熱が強く津が焼かれているように感じます。

その熱の所在が重要に思いますが、

舌尖の点刺との共通点が気になります。

以前より練習として診させて頂いており

ひどい時は紫舌と膩苔が極めて強くなります。

化火をどのように抑えるのかが課題と思いますが、

舌裏からみえる瘀血が下焦を滞らせ、

気機を上昇させてる要因と考えております。

熱化させずに自身でセーブできる力を持つ事

を長期的に考えて施療を行っております。

経過を観察していきます。

猛暑

患者さん

前回寺子屋で患者さんのお身体を借りる際、極力相手がそのままの自分でいられる様に、こちらの雰囲気に引っ張らないようにと意識しました。

相手の雰囲気に溶け込んでいくように意識。

先生の患者さんへのワンクッション挟む様な挨拶なども聞いていて参考になります。

映画

映画、サウンドオブメタルを見ました。

色んな視点や主人公の感情変化が上手く描かれたとても良い作品でした。

内容は突発的に聴力を失った人の話です。

失ったことで生じる世間とのギャップ。

その中でどうにか聞こえるように、元の生活に戻れる様にと試行錯誤しますが、どうも幸せにはなれない。

結局最後のシーンでは色んなものが破綻して喪失、見方によっては悲惨なものでしたが、その中でも主人公が帰る場所を見つかって良かったと感じました。

自分の生活でも聞こえる、聞こえない関係なく帰るべき場所は必要だと思います。

バガボンドの「おっさん穴」が思い返される。

訓練

最近溶け込む訓練として色んな人と会う様にしています。

やはり考えている事は違う事がほとんどで、話していてもやはり人間なので違いはある。

でもその人にはその人の物語があるので合わせる訓練にはなる。

その為には尊重が必要。

昔この先生の考え方好きだな〜と思った人がいて、大体の内容として

「みんな何かしらの夢を見てるんだからその夢に付き合うのも優しさ」

と仰っていた。

優しさというと少し誤解を受けそうなニュアンスに聞こえますが、仰っている意味はわかる。

主観はそれぞれ違う。

相手の物語に寄り添って初めて答えてくれるものなんだと感じています。

きちんと相手を大切にしなければいけない。

ルーティーン

最近は一鍼堂に行く前に難波神社で拝礼してから向かう様にしています。

何を願う訳でもないのですが、そこからが入りやすいので気に入っています。

猛暑

この時期暑くなり、水分摂取が多くなる。

そういった人の話を最近よく聞く。

同じ条件を作ってみるために、自分も長時間運動時して普段よりも水を大量に飲むようにしてみた。

現れた症状は口渇は病まず、胃部の不快感と倦怠感。

先々週みさせて頂いた患者さんも陽明のある部分に熱を持っていたことが思い返される。

激しい運動時、胃にも熱が生まれ、口渇が起こる。

その熱をさまそうと冷たいものを欲する。

胃熱を覚ます意味では一定の冷たいものは正解だと思う。

しかし多くは冷たい水やスポーツドリンクなどをチョイスし、そこに水分も多くなる。

脾が対処できなくなり、湿を溜め込む。

ここで熱+湿という条件が揃った舌を見てみる。

面白いことに表面に泡が貼っていた。

自身の体質的に酒を飲んだ時に出るこの泡。

熱と湿が中焦で発生した時に生まれるもの?

最近モデル患者さんで確認されるお腹の状態にも近づいた。

水分を摂取しすぎることなく、どうにかして胃熱への対処を行う事が必要か。

そういえば西瓜が昔からこう言った時に使われていて、天然の白虎湯とも呼ばれている事を思い出した。

瓜科の植物は熱を覚ましつつ利尿するものが多いのでこの時期は重宝しそうです。

他に自分の体の現象として勉強になった事が尿量の減少。

そこで気になった事が、果たしてよくトイレに行く患者さんが本当に利尿しているか?という疑問。

水をたくさん飲むから出さなきゃと思ってトイレに行くとしても、もしかしたら少量しか出ていないかもしれない。

相手の行動の色眼鏡を抜く訓練にもなり良かったです。

そう思うとその人の行動が自分の思っている通りの状態でない事も考えられるので、四診と結びつかない情報に意味がないと改めて実感しました。

手で感じたこと

手の感覚について。

人によってそれを捉えた時の表現方法が違うと言ったお話は聞いていた。

自身で湿邪を感じた時の感覚は「ゾワっとして気持ち悪い」だった。

他のその感覚の時、別の人が言っていた感覚も何となく分かる気がした。

でも同じ湿邪でも部位によって感じる感覚が違うと思うところも正直ある。

色々疑って検証していきたい。

気になった文章、歴史

気になった文章

「小腹控睾。引腰脊。上衝心。邪在小腸者。連睾系。屬于脊。貫肝肺。絡心系。

氣盛則厥逆。上衝腸胃。燻肝。散于盲。結于臍。故取之盲原以散之…」

霊枢 四時気第十九

大変勉強になりました。

天台烏薬散が使われるシーンに近い気がします。

また、これも更に探っていくと別の原因にも繋がってくるので、治療方法は変えていかないといけないとも思いました。

歴史

歴史を追うと、太素が幕末の偉い人達に与えた影響は大きそうで、これを踏まえて色々見ていっています。

色々繋がってくるので面白いです。

全く別物の認識がゴロゴロ出てきて勉強になります。

脈診(04)

瀕湖脉学七言訣(二十、弱脉)

弱来無力按之柔、

柔細而沈不見浮。

陽陥入陰精血弱、

白頭猶可少年愁。

弱脉は力無く来て、按じても柔、

柔は沈にして細、浮では見られず。

陽は陥入し、陰精血は弱、

白頭(老人)は考えられるが、少年なら愁う。

脉が骨周辺まで沈む理由が何なのか..

自問自答してみる。

年老いて骨が弱くなり営気を必要としているから、

骨への栄養補給の為に沈下する?

いや、肌肉の中空を維持出来ない為に沈む?

衛気が衰えて、エマージェンシー発生の為に

脉が皮毛に栄養補給にやってくるのが浮脈?

現象に対しての理由は多々ありそう。

【参考文献】

『中医脉学と瀕湖脉学』(株)谷口書店