五行色体表の学習

皆さまこんにちは。

本日は五行色体表の暗記を行う際に、

気になったものについて学習しました。

私が特に難しいと感じたのは〝五脈〟です。

五脈(弦、鈎、代、毛、石)

難しいと感じる理由として、

漢字からどういう脈なのか

イメージできるものと、しにくいものがあると感じました。

そこで、まずは教科書から五脈について学んでみたいと思います。

はじめに五脈とは?

→五脈は五臓と対応する脈のことである。

〈対応する五臓と脈について〉

(肝)弦は、糸がピンと張ったような脈

(心)鈎は、拍動の来るときが強く、去るときが弱い脈 である。

(脾)代は、やわらかく弱い脈のことで、「代脈(不整脈の一種)」とは異なる。

(肺)毛は、羽毛のように軽く浮いて力のない脈

(腎)石は、石のように硬く沈んだ脈

『素問』平人気象論篇第十八では、五季の正常な脈を

「春は微かに弦」「夏は微かに鈎」「長夏は微かに耎弱(ぜんじゃく)」

「秋は微かに毛」「冬は微かに石」と記載し、この脈以外では病や死になるとしている。

ここまでは教科書に記載していた内容です。

次に、東洋学術出版社『素問』平人気象論篇第十八(p304〜308)から抜粋した原文をみてみたいと思います。

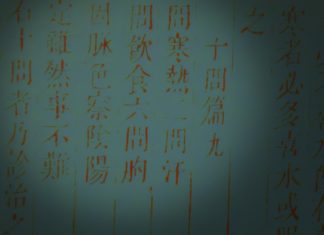

【原文】

平人之常气禀於胃。胃者平人之常气也。人无胃气曰逆。逆者死。

春胃微弦曰平。弦多胃少曰肝病。但弦无胃曰死。胃而有毛曰秋病。毛甚曰今病。藏真散於肝。

肝藏筋膜之气也。夏胃微钩曰平。钩多胃少曰心病。但钩无胃曰死。胃而有石曰冬病。

石甚曰今病。藏真通於心。心藏血脉之气也。长夏胃微耎弱曰平。弱多胃少曰脾病。

但代无胃曰死。耎弱有石曰冬病。弱甚曰今病。

藏真濡於脾。脾藏肌肉之气也。秋胃微毛曰平。毛多胃少曰肺病。但毛无胃曰死。毛而有弦曰春病。弦甚曰今病。藏真高於肺,以行荣冲阴阳也。

冬胃微石曰平。石多胃少曰肾病。但石无胃曰死。石而有钩曰夏病。钩甚曰今病。

藏真下於肾。肾藏骨髓之气也。

【書き下し文】

平人の常気は胃に稟く。胃なる者は平人の常気なり。人に胃の気なきを逆と曰う。逆なるものは死す。春の胃は微弦なるを平と曰う。弦多く胃少なきを 肝 病むと曰う。但 弦のみにして胃なきを死と曰う。胃ありて毛あるを秋に病むと曰う。毛甚だしきを今病むと曰う。蔵の真は肝より散ず。肝は筋膜の気を蔵するなり。夏の胃は微鈎なるを平と曰う。鈎多くして胃少なきを心 病む曰う。但 鈎のみにして胃なきを死と曰う。胃ありて石あるを冬に病むと曰う。

石甚だしきを今病むと曰う。蔵の真は心に通ず。心は血脈の気を蔵するなり。長夏の胃は微・耎弱なるを平と曰う。脈多く胃少なきを脾 病むと曰う。但 代のみにして胃なきを死と曰う。耎弱にして石あるを冬に病むと曰う。弱甚だしきを今病むと曰う。

...

【用語集】心腎不交

心腎の関係をあらわす言葉として、

「心腎交通」がある。

本来、

「火」の性質をもつ心と、

「水」の性質をもつ腎とが互いに制約する関係にあり、

心陽が腎に下り、腎水を温め、

腎精が蒸されて上にあがることで、

心が滋養を受けるといった循環が見受けられる。

このような関係を「水火相済」ともいう。

この循環が崩れる事により、

心腎が交通しなくなることを

「心腎不交」という。

心火が上炎することで上に偏ったり、

心気が不足し下に降りきらないことで

心が腎に下らず交わらなくなる。

その結果、

腎水を心の熱で枯らすことで、

腎水も心に上ることが出来なくなり、

心火がますます盛んとなる。

このような状態を

「水火不済」ともいう。

参考文献:

『黄帝内経素問』

『黄帝内経霊枢』

『中医基本用語辞典』 東洋学術出版社

『基礎中医学』 神戸中医学研究会

『中国医学辞典』 たにぐち書店

『臓腑経絡学』 アルテミシア

『鍼灸医学事典』 医道の日本社

ホップ

豊中に行って業務終わりくらいに先生が受付さんに話をしていた。

横で話を聞かせて頂く。

その話と単語から連想するイメージ。

トーン、雰囲気もあるのかな。

心が軽くなった。

その時の感情を食材で表現したくてスーパーへ行く。

今回はホップで試してみたけど、少し違うな…

でも、ホップが含まれるものを採ると眠くなると言うのは収穫でした。

もちろんノンアルコールです。

脈診(02)

四季の脉(瀕湖脉学)

春弦夏洪、秋毛冬石。

四季和緩、是謂平脉。

太過実強、病生於外、不及虚微、病生於内。

四時百病、胃気為本。

脉貴有神、不可不審。

春は弦脉、夏は洪脉、秋は毛脉、冬は石脉。

四季に和緩して、これを平脉という。

太過し実強は病が外より生じ、不及し虚微すれば病が内より生ずる。

四時の百病は、胃気を本となす。

脉貴は神を有し、詳しく知ろうとしないという事はあってはならない。

(゜-゜)

院長はじめ、先生方にご教授をうける中において、脉中を問われることがあります。

正直、悶絶しますが、詳細を感受するのに精一杯であったりします。

四季に脉があり、個体差があり、

脉が強くなるという事だけが、治療後において正とは限らないように思います。

【参考文献】

『中医脉学と瀕湖脉学』たにぐち書店

『大漢和辞典(第三巻、P1101「審」)』大修館書店

真夜中のドン

昨日の事。

寝る前に鍼の事を考えて就寝。

夜中に目が覚める。

うつらうつらしてる。

ふと足を切経する。

寝る前も気になっていたが、薄暗くこの様な状況だと顕著。

明らかに形態もおかしく崩れていて、奥行きを感じる。

ここに置きたいと感じた。

幸い枕元に鍼を置いていたので一連の流れは崩れずに済んだ。

置く直前に東洋医学考で読んだ四肢の経穴を使う時の刺法が浮かんだ。

暗いので鍼先なども見えないけど、刺法だけ注意して後は何となく感覚で照海に置く。

ドンっといった重低音に近い感覚があった。

後の反応を追う前から分かる良い感覚。

しばらくするとこの前教えて頂いた2箇所に変化が現れる。

自分に対してだと今までで一番良い鍼ができた気がして嬉しくなった。

六味丸を使った感覚と少し似てる。

参考資料

東洋医学考 星雲社 一鍼堂出版

側・舌

側

豊中院で先生の身体をみさせて頂いた。

先日寺子屋でここを見といてくださいと言われた部分に反応があった。

中に差し込んでいる様な形。

背候診の時もついでに触って様子を伺う。

停滞している印象。

少陽枢機不利が原因かと思った。

舌

今日患者さんの問診、切経などさせて頂いた。

その患者さんを含めて思う事。

舌を見て、

「子供の様な舌だな。」

と思う方がちらほらいる。

このあたりは持って生まれたものではなく、臓腑の現れ方として共通するものがあると思う。

水の溢れ方も特徴的。

脾胃に優しく過ごしてみました

1月7日は無病息災を願って七草がゆを食べる日!と短絡的に考えていましたが、調べてみると中国から渡ってきた風習とのこと。「人日」という五節句(陰陽五行説に由来して定着した日本の暦における年中行事を行う季節の節目の日)の1つで、「人を大切にする日」なのだそうです。

一般的に春の七草(せり・なずな・ごぎょう・はこべら・ほとけのざ・すずな・すずしろ)が使われていますが、何を使ってもいいみたいです。食材には五味、五性があり、春の七草は涼性の性質を持つものが多く、熱証(陽盛、陰虚)にいいとされているため、食べ過ぎて熱を持っている胃腸に優しいのかな。胃が熱を持つと過食になり、脾に負担がかかる、脾の働きが弱まると胃にも影響がでる?そもそも胃は疲れてるのになぜ過食がちになってしまうのか…と色々考えてしまいました。

人を大切にする=自分や家族のからだを大切にする日ということでもいいのかな?と私は思います。普段めったにキッチンに立つことがない私ですが、せっかくなので七草セットを買ってきて七草がゆを作ってみました。作りすぎたので明日の朝も脾胃に優しく過ごしたいと思います。

異名同穴④

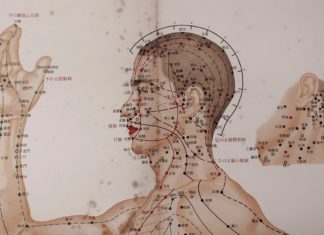

腧穴(しゅけつ)とは、いわゆる「つぼ」と呼ばれるものの総称である。

腧穴には、十四経脉上(正経十二經脉・督脈・任脈)にある「經穴(正穴)」、経脉に所属せず治療効果から発生し名称と部位が定まっている「奇穴」、奇穴の中でも1901年以降になってから定められた「新穴」、押すと心地がよかったり、圧痛を感じたりするが、名称も部位も定まっていない「阿是穴(天応穴、圧痛点)」などが含まれる。

經穴(正穴) : 十四經脉上にあり名称、部位が定まっている。

奇穴 : 十四經脉上になく名称、部位、主治症が定まっている。

(新穴 : 1901年以降に定められた奇穴)

阿是穴(天応穴、圧痛点): 名称や部位は定められていないが、病態と深く関わって出現したり、治療点となる部位がある。

④4つの異名のあるもの

穴名 異名

陰交穴 : 少関穴、横戸穴、丹田穴、小関穴

陰都穴 : 食呂穴、食宮穴、石宮穴、通関穴

横骨穴 : 下極穴、屈骨穴、曲骨穴、下横穴

客主人穴 : 上関穴、客主人穴、客王穴、太陽穴

曲地穴 : 鬼臣穴、陽沢穴、鬼臣穴、鬼腿穴

頬車穴 : 機関穴、鬼牀穴、曲牙穴、鬼林穴

曲骨穴 : 尿胞穴、屈骨穴、曲骨端穴、回骨穴

三陰交穴 : 承命穴、太陰穴、下三里穴、女三里穴

心兪穴 : 背竅穴、俉焦の間穴、心の兪穴、背兪穴

上脘穴 : 上管穴、上紀穴、胃脘穴、胃管穴

衝陽穴 : 会原穴、趺陽穴、会湧穴、会骨穴

神門穴 : 兌衝穴、中郄穴、鋭中穴、兌骨穴

身柱穴 : 知利気穴、散気穴、塵気穴、知利毛穴

臑会穴 : 顴髎穴、臑交穴、臑輸穴、臑兪穴

太谿穴 : 昌細穴、照海穴、陰蹻穴、大系穴

中府穴 : 膺中兪穴、肺募穴、府中兪穴、膺兪穴

中極穴 : 気原穴、玉泉穴、膀胱募穴、気魚穴

瞳子髎穴 : 太陽穴、前関穴、後曲穴、童子髎穴

命門穴 : 属累穴、竹杖穴、石門穴、精宮穴

腹結結 : 腹屈穴、腸結穴、腸屈穴、陽屈穴

陽関穴 : 関陽穴、寒府穴、陽陵穴、関陵穴

湧泉穴 : 地衢穴、地衝穴、蹶心蹶、涌泉穴

労宮穴 : 五里穴、鬼路穴、掌中穴、鬼窟穴

【参考文献】

『新版 経絡経穴概論』医道の日本社

『鍼灸医学事典』医道の日本社

山楂子など

山楂子

実験として無理して食事を大量に摂取。

やはり次の日は大ダメージ。

症状として気になったところは鼻詰まり・咳・軽い腰痛・股関節痛

舌下静脈が浮き出て、脈は沈気味になった。

行った実験は山楂子を大分多めに摂取。

気になる原穴付近にも体感として反応あり。

勿誤薬室方函口決には浄府湯という処方がありますが、ここで大切なのは山楂子だと思いました。

ネットでは処方構成、文章を確認しましたが今手元に本がないので、また原文を確認したいと思います。

とにかく身体への現れ方がとても勉強になりました。

命

生命の危機に瀕したとき、人間は一番能力を発揮する。

最近そう思う事が増えました。

事象

東洋医学を考えるとき、文字面になってはいけない。

一定の揺らがない法則があり、それは日常の現象でも当たり前に観測される。

人間も自然の中の一部なのだからそれは当てはまる。

そのイメージを持ってくると見えてくるものもあるのではないか。

そう考えてみています。

環境

沢山の勉強をさせて頂いている本当にありがたい環境にいるなと思います。

発見があるとやはり嬉しいし、拡がってくる。

しかしそうなった時に怖いのが自分。

それが日常になっては絶対にいけない。

自分自身で非日常にする努力を行うべきで、そこに甘えてしまう事は本当に恥ずかしい事だと思います。

自分なんて碌でなしを肯定するわけにはいかない。

淡々

菜根譚を読んでいると色々ヒントが散らばっていると感じる。

「醸肥辛甘非真味、真味只是淡。神奇卓異非至人、至人只是常。」

神農本草経を読んでいても、神農はあくまで1人ではないと思いますが、その人達はこういった感覚も持っていたように感じる。

もしくは美食に溢れた現代人だからこう思うのか。

また、それをどの様に表現したか。

切経を行う時も同じことだと思う。

何かをやろうとするではなく、無駄を削ぎ落として純粋でありたい。

雑音なんて知らない。

患者さんとの一対一。

一つ一つが淡々とした真剣勝負。

そういった気持ちで望みたい。

参考書籍

座右版 菜根譚 講談社 久須本文雄