施術日記(01)

ご協力いただきました。

T.I 先生をモデルに勉強させていただきます。

舌診の鍛錬

【目的】

① 舌診における基準のレベルアップ。

② 事前・事後の変化を漏れなく獲る。

舌が右に傾いています。

舌尖が少し細くなって、力が入っているように思えます。

苔の具合ですが、昔は白膩が強かったのかな?と。

淡い剥離が舌辺に散見されます。

陰陵泉(右)に3番鍼にて置鍼(10分)

刺鍼後は全体的に力が抜けたように感じます。

舌辺の剥離?斑点?も主張が弱くなっているように思います。

力が抜けた分、相対的にそう感じるだけかもしれません。

画像ではわかりにくいですが、実際には正気が出てきたように感じました。

この時は気づかなかったですが、

画像を編集している際に ”唇の渇き” が気になりました。

現代語訳 景岳全書

現代語訳 景岳全書 伝忠録

著:張景岳 訳:伴尚志

今の自分のレベルを考えたら、”原文からのディテールの正確さ”よりも

精度が落ちたとしても全体像の把握を優先したいと考え、

たにぐち書店さんの景岳全書を選択しました。拝読いたします。

いきなり、劉河間や朱丹溪をディスっているので、

何故そういう考えに至ったのか・・理由を知りたいと思います。

【参考文献】

『現代語訳 景岳全書 伝忠録』たにぐち書店

医古文の学習(1)

一鍼堂(大阪本院)で行われる「素問を読もう!」(木曜日)に参加しています。

【黄帝内経素問】

《上古天眞論篇第一》

昔在黄帝.生而神靈.弱而能言.幼而徇齊.長而敦敏.成而登天.

廼問於天師曰.余聞上古之人.春秋皆度百歳.而動作不衰.今時之人.年半百.而動作皆衰者.時世異耶.人將失之耶.

岐伯對曰.

上古之人.其知道者.法於陰陽.和於術數.食飮有節.起居有常.不妄作勞.故能形與神倶.而盡終其天年.度百歳乃去.

今時之人不然也.以酒爲漿.以妄爲常.醉以入房.以欲竭其精.以耗散其眞.不知持滿.不時御神.務快其心.逆於生樂.起居無節.故半百而衰也.

(読み下しや翻訳に関しては、沢山の先生方が訳した書物がありますので割愛させて頂きます。)

黄帝を表して

生 弱 幼 長 成

神靈 能言 徇齊 敦敏 登天

五進法から始まってます。「このリズムでいきますよ。」と感じます。

当時の発音も解れば、より以上感ずることも多いのかと、、残念な思いと探究心が交錯しますが。

法 和 節 常 不作

陰陽 術數 食飮 起居 妄勞

「昔の人は偉かった」との話の中に一つのモデルケースが示されています。

ここの”陰陽”をとってみても、具体的に話しているようで総論的な意味合いも含んでいるように思えます。

素問全体を通して理解が進む事を期待しつつ進んでまいります。

漿 常 入房 竭精 耗散 不知 御 快 逆 無節

酒 妄 醉 欲 眞 滿 神 心 生樂 起居

今度は”今時の人”のダメ出しパターン。

倍の10件も記されています。説教が長い・・・タイプのようです。

エジプトのピラミッドを作った労働者の落書きに「最近の若者はダメだ」とあったように聞いたことあります。

大古の昔より、「変わらぬものは変わらない」と感じた記憶があります。

医古文もまた共通の不変性を示しているように思います。

年を重ねて分かるからこそ、伝えるべき”無駄”を伝えようとしているように感じるのですが、

どうなのでしょうか?

参考文献

「現代語訳 黄帝内経素問 上」東洋学術出版社

「重廣補注 黄帝内経素問」天宇出版社

稲垣英伸

中国の思想(05)

老子

六十六章 統治者はへりくだらねばならぬ

江海所以能為百谷王者、以其善下之。

故能為百谷王。

是以欲上民、必以言下之、欲先民、必以身後之。

是以聖人、処上而民不重、処前而民不害。

是以天下楽推而不厭。

以其不争故、天下莫能与之争。

江海のよく百谷の王たるゆえんは、その善くこれに下るをもってなり。

故によく百谷の王たり。

ここをもって民に上たらんと欲すれば、必ず言をもってこれに下り、

民に先んぜんと欲すれば、必ず身をもってこれを後る。

ここをもって聖人は、上に処るも民は重しとせず、前に処るも民は害とせず。

ここをもって天下推すことを楽しみて厭わず。

その争わざるをもっての故に、天下よくこれと争うことなし。

(引用:『中国の思想[Ⅳ]老子・列子』P105~P107)

《私議》

以前、会社員をしていた時は『人・物・金』を管理するのが仕事でした。

その時の上司からよく言われたのが「頭を垂れる稲穂かな」。

経験豊富な年功を積まれた方々の立ち居振る舞いをみて、

内心『流石!』と思う事は本当によくありました。

今は臨床に立っておりますが、患者さんを目の前にして思う事もあり、

繊細さも難しさも感じます。

【参考文献】

『中国の思想[Ⅵ]老子・列子』徳間書店

保護中: 知り合いのおばちゃんとの会話

以前、僕は知的障害者授産施設で、生活支援員として、1年限定の約束で働いていた。

その時、その施設でボランティアで来ておられたおばちゃんと、先日、某所にて久々に会った。

ひさしぶり、からの挨拶で、その施設の現在のよもやま話に花が咲き、

「福祉なんてね、真面目な人間がやるもんじゃないよー」などと、ぶっちゃけトーク。

……

僕が鍼灸師の専門学校に通っていることを話すと、

「アンタまだモラトリアムかいね~」

と、呆れられながら、苦笑された。

しかしその後、別れ際、おばちゃんから言われたことに対して、背中に稲妻が走った。

「

鍼灸師なんてね、本来は目の見えない、視覚障害者のための職業だったのよ!

アンタは【晴眼者】なんだから、しっかり勉強せな、アカンよ!!

」

確かにはっきり、【晴眼者】という単語を飛び出してきたことに対して、僕は瞬時に、おばちゃんの博識さと、己自身の甘さを痛感させられた。

そうだった。

学校に入る前、かなり入念に、自分なりに、業界のリサーチをしていたつもりだった。

そこで異口同音に言われたことは、

「鍼灸学校なんてどこに行ってもおんなじ。国家試験なんて簡単だし。免許をとってからの勉強のほうが遥かに大事だよ。」

と。

しかし、ある意味、自分が視覚障害者の職業を、奪っているのではないか、という認識や自覚はなかった。

もう少し、ヒリヒリした感覚を持って、学業に臨もう。

そう思わされた。

オバちゃんには感謝してる。

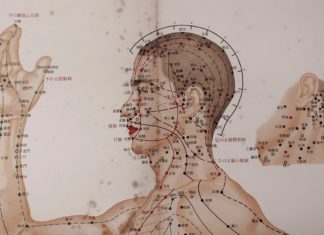

異名同穴②

経穴名は古い伝承から生まれたものであるが、

明らかにもともと異なった名称があったものと、伝承中に誤って伝えられたものなど、

成書によっていくつかの異なった名称が記載されている。

②2つの異名のあるもの

穴名 異名

淵液穴 : 腋門穴、泉液穴

温溜穴 : 逆注穴、蛇頭穴

顴髎穴 : 兌骨穴、権髎穴

侠谿穴 : 夾谿穴、侠谿穴

帰来穴 : 谿穴、谿谷穴

金門穴 : 関梁穴、梁関穴

気穴穴 : 胞門穴、子戸穴

魚際穴 : 鬼心穴、太淵穴

瘈脉穴 : 資脈穴、体脉穴

懸顱穴 : 髄孔穴、米噛穴

血海穴 : 百虫窠穴、血郄穴

欠盆穴 : 天蓋穴、尺蓋穴

下巨虚穴 : 巨虚上廉穴、下廉穴

三間穴 : 少谷穴、小谷穴

四満穴 : 臓腑穴、髄中穴

申脈穴 : 陽蹻穴、鬼路穴

少衝穴 : 経始穴、少冲穴

尺沢穴 : 鬼受穴、鬼堂穴

絲竹空穴 : 巨髎穴、目髎穴

承泣穴 : 谿穴、面髎穴

少海穴 : 曲節穴、合水穴

日月穴 : 胆募穴、神光穴

二間穴 : 間谷穴、周谷穴

衝陽穴 : 会原穴、会湧穴

承筋穴 : 腨腸穴、直腸穴

水突穴 : 水門穴、水天穴

石関穴 : 石闕穴、右関穴

太衝穴 : 大沖穴、太沖穴

大赫穴 : 陰維穴、陰関穴

大敦穴 : 水泉穴、大順穴

肘髎穴 : 肘尖穴、肘窌穴

築賓穴 : 腿肚穴、腨腸穴

中都穴 : 中郄穴、太陰穴

聴宮穴 : 多所門穴、窓籠穴

天窓穴 : 窓籠穴、窓聾穴

天泉穴 : 天温穴、天湿穴

飛陽穴 : 厥陽穴、飛揚穴

然谷穴 : 然骨穴、龍淵穴

臂臑穴 : 頭衝穴、頸衝穴

伏兎穴 : 外勾穴、外丘穴

跗陽穴 : 附陽穴、付陽穴

陽交穴 : 別陽穴、足髎穴

陽谿穴 : 中魁穴、陽渓穴

廉泉穴 : 本池穴、舌本穴

漏谷穴 : 本陰絡穴、陰経穴

【参考文献】

『鍼灸医学事典』医道の日本社

『新版 経絡経穴概論』医道の日本社

『大漢和辞典』大修館書店

初めまして。

大阪の鍼灸学生で稲垣といます。宜しくお願いします。

もうすぐ後期単位認定試験が始まります。

試験勉強をしていると、食事が少量になってきます。

お腹いっぱいになって眠くなってしまうのも困りますし、運動不足もあったり、体重を増やしたくないのもあり。。。

そんな生活の中、年をめされた方で食欲が旺盛な方を拝見する機会がありました。年齢を重ねると食は細くなっていくものだろうと思っていましたが。

『養生訓』には老人の食に関しての注意喚起を目にします。

例えば、

「第二章 飲食 (23 老人は食を少なめに)」

”胃腸虚弱の人、ことに老人は、飲食に傷められやすい。味わいのよい飲食物に向かうときは、我慢をすべきである。節度を越えてはならない。心弱くては欲には克てない。心強くして欲に克つべし。”

僕が目にしたその方を考えるに、単純に”食い意地が張ってる”と、判断するには寂しく感じます。

もしかしたら、水穀の精微を得んが為の必死な姿なのかもしれない。

悩み(主訴)を発する途中なのかもしれないのでは。

それを鍼灸にて治療を考えると腎を補する法なのか・・心の障害を瀉する法なのか・・

もしかしたら、主訴を解消しても、それが最終ではないように感じます。

出典

『口語 養生訓』貝原益軒(日本評論社)

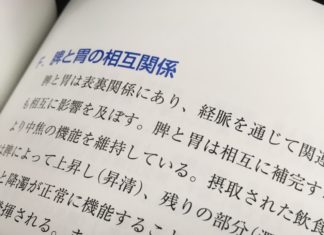

脾と胃の病証

脾と胃は表裏関係にあり、経脈を通じて関連しているため生理的にも病理的にも相互に影響を及ぼす。

脾は臓(陰)に属し、陰が旺盛で喜燥悪湿

胃は腑(陽)に属し、陽が旺盛で喜湿悪燥

脾は胃が熱化しないように胃に陰液の一部を供給し、胃は脾が冷えないように脾に陽気の一部を供給していて、これらの協調関係が正常な脾胃の機能を発揮させている。

脾胃湿熱(内生した湿熱が脾胃に影響を及ぼす病証)

症状:上腹部の膨満感、食欲不振、嘔吐、口苦、口粘、尿黄、舌苔黄膩

本証は虚実挟雑(虚証と実証が同一時期に出現している証のこと)だが、主に湿熱(実証)の症状が顕著である場合が多い。

a.中焦の気機(気の働き)が滞る

湿熱が中焦の気機を滞らせると、上腹部の膨満感が起こり、熱により上逆すると嘔吐が起こる。

中焦の気が滞るため食欲不振が起こる。

b.湿熱が鬱滞する

痰湿が存在すると、口は粘り(口粘)、乾燥するが多く飲めない(口乾)という特徴がある。

実熱により津液を損傷すると、口苦や尿黄などが起こる。

c.運化が失調する

湿熱の影響で脾気虚になると、運化が失調するため食欲不振となり、水液を吸収できないと下痢になる。下痢は湿熱の影響を受けると粘稠になり、臭いも強くなる。

d.舌脈所見

痰湿により舌苔膩になり、脈滑となる。内熱により舌苔黄となり、脈は速く(脈数)なる。

a-dは特徴的な臨床所見?

上腹部(胃脘部)の膨満感や食欲不振は、湿邪が引き起こし、もともと津液が、水がいっぱいになっているもので胃熱との違いは、食欲不振があるかないか

粘→湿、乾・苦→熱。2つが引き起こす状態が1度に出る。

フットサル・イチロー・歩き方

フットサル

週末あたりに時間を見てフットサルをする事が多いです。

その時に勉強になる事が体の確認と駆け引き。

知らず知らず走るフォームが崩れていると非常に疲れやすくなる。

どういった動き方がいいのか確認出来ます。

疲れにくい時の走り方の感覚としては、物凄い重いものを力を使わずに持っている感覚です。

そういった時は地面と一体感がある。

これを普段の歩き方にも反映させよう。

不動明王みたいなドッシリさが欲しいところです。

もう一点、駆け引きの部分。

初心者が相手DFの時は全く通じないのですが、ある程度の経験者が相手になると出方を伺う読み合いになってくる。

読み合っている中、相手に一番通じるフェイントが空気感を出すこと。

行くぞ!といった空気感を出すフェイントと動作だけのフェイントは引っ掛かり方が全く違う。

鍼を打つとき、これがいい感覚なのかむしろ邪魔になるものなのか。

試してみない事には分かりませんが、こういった事を鍼にも落とし込んでみたいと思います。

イチロー262のメッセージを読んで

とても勉強になる本でした。

イチローさんの遊び心も見えて楽しかったです。

考え方だけでなく体の使い方でも参考になる部分は多く

P207

「腕の振りは、前後だよ。

体が伝わる、体の中で振る。

中心線の中で力が伝わるよう、

そこから、外れてはならない。」

といった内容も勉強になりました。

包む感覚

人の体を触らせていただくときに大切になる感覚じゃないのかと感じています。

こう触った方が相手が答えてくれている気がします。

仙骨

ナンバ歩きとモデルのウォーキングの映像を見ました。

どちらにも共通する事は腰の落とし方と上半身の連動。

ただ感覚として掴めないのでお尻歩きで訓練中してみます。

ベッドに座る姿勢に繋げる、体幹の強化、上半身と下半身の動きの連動、体の左右のズレの矯正が狙いです。

新鮮な感覚

起きたてに自分に鍼を刺してみた。

いつもと違った感覚で新鮮で、手が運ばれた気がする。

参考書籍

自己を変革するイチロー262のメッセージ

「自己を変革するイチロー262のメッセージ」編集委員会 ぴあ株式会社

脈・意識・腹・動作など

初めての脈診の感覚

寺子屋で脈診をさせて頂いた。

その時脈がフワッと乗ってきたのだけど、それがいつも以上に指ではなく身体に感じた様な気がして新鮮だった。

良い経験ができた。

また、最初の感じたあれは滑か。

患者さんの問診で仰っていた内容と一致。

それが何なのかまだまだ考察がいるな。

ただ材料が少ないので一旦ここまで。

取り逃しは沢山あると思うけど感覚として置いておく。

課題

自分が柔らかい状態でいられる様にしなければなと思う。

人を触らせて頂いて触り方がどうとか自分との引っ掛かりがある時点でダメなんだよな。

対話する相手が違う。

邪魔しないで欲しい。

でも自分を操作する経験上、それを過度にどうこうしようとしたらもっとダメになる。

表面的な否定は避けたい。

それも許容していきたい。

お腹を触って

触らせて頂いた患者さんの術後、術前と触らせて頂いたお腹の様子が違った。

あの印象、イメージでも復習して手に叩き込まなきゃな。

体で覚える様にする。

また、そこから弁証する時は下から上への関係も判断できる様にする。

脈診でも尺部に違和感を覚えていたはずなのに何でその考えになってしまったのか。

自分の身体

シャワーを浴びている時よく動作確認をする。

その時にふと教えて頂いた事と自分の身体が頭ではなく体で繋がった気がした。

そうなると良くいう胆経で左右のバランスが崩れるとか本当か?というか本当なんだろうけど本質なのか?とかも思う。

また、筋肉の発達でも一つの指標にはなる気がする。

色々訓練していかなきゃいけないんだけれども、そうなった時日本から和式便所が無くなったことが悔やまれて仕方ない。