切脈一葦 上巻1

こんにちは、大原です。

前回まで、『切脈一葦』の序文を

2回に分けて読んでいきました。

前回の記事 (切脈一葦 序文2)

今回から、上巻を読んでいきます。

切脈一葦 巻の上

常陽 中茎謙 著

脈位

寸口の脈は、顕然として見(あらわ)る処なり。

故に上古より今に至る迄、

動脈の流行をここに診して。

血気の盛衰をうかがうこと何の時より始めと云うことを。

明らかにせずといえども、古書に脈を論ずるときは、

必ず寸口を主とするを以て考えるときは

上古の脈位なるこを疑いなし。

寸尺は、人の体より出(いで)たる者にて、説文に、

「周制の寸尺(すんしゃく)咫(し)尋常の諸度量は、皆人体をもって法と為す」と。

の語あり。

家語に、

「指を布(し)き寸を知る。

手を布(し)き尺を知る。

肘を舒(の)ばし尋(ひろ)を知る、の語あり」。

素問に、

「尺内の両傍はすなわち季肋なり」の語あり。

また、寸尺按じるの語あり。

霊枢に、「尺を調う」の語あり。

これらの語を合わせて考えるときは、人の体を指して尺と称すること、見るべし。

尺は度量の統名なるをもってなり。

調尺の尺は広く人身を指し、

尺内の尺は腹を指す。なお腹内というが如し。

尺寸の尺は手を指す。

寸に対するをもってなり。

寸口は尺を診するところなるをもって名づけ、

尺沢は尺より寸に、血脈の流行する処をもって名づけたる者なり。

動脈の見る処多しといえども、

その著名なる者は、寸口を第一とす。

人迎趺陽は、これに次ぐ者なり。

人迎は常に寸口より大く、

趺陽は、常に寸口より小なる者は、脈道に本末あるをもってなり。

これ仲景氏の寸口人迎趺陽をもって三部と為すといえども

その大ならず。

小ならざる所の寸口を主として、人迎趺陽を参考に備えるゆえんなり。

虛里少陰膻中も、また其の著名なる者なり。

故にその証によって、参考に備えることあり。

寸口は手の掌の後、高骨の側に見る動脈なり。

人迎は、結喉の両傍に見る動脈なり。

結喉は喉嚨なり。頤(あご)の下に高く尖りたる骨をいう。

趺陽は趺の上に見る動脈なり。足の跗の上、大指と次指との両骨の間を上へ去ること五寸、

動脈手に応ずる所なり。

虛里は左の乳下に見る動脈なり。

少陰は足の内踝の後ろ、陥なる中に見る動脈にして、

いわゆる少陰の道、是なり。

臍中はいわゆる腎間の動、是なり。

(続く)

参考文献

『切脈一葦』(京都大学附属図書館所蔵)

画像は京都大学デジタルアーカイブより

純粋な東洋医学を実践していくということ:前編

先日、一般向けの方向けに

東洋医学の歴史について講義をさせて頂いた。

その時に、少し専門的であるが故に

話さなかった内容をここに記し、

今後 皆さんにとって

「東洋医学を実践する」と言う点に於いて

僕が思う「ここだけは絶対に揺るがないで欲しい」と

いうところを医療史から見ていき

前編・後編に分けて記事にしていきます。

---------------------------------------------------------------------------------

明治時代まで我が国の医学は

中国の思想、文化、哲学を集約した

中国医学を基に、

日本人独自の職人の様な五感の感覚を

組み合わせたものであった

鍼灸・漢方を中核とした東洋医学が

中心であった。

それが皆さんご存知の様に、

明治維新・文明開化と呼ばれる制度や文化を

西欧諸国化してしまう波がやってき、

勿論 医学もこの波にのまれてしまい

蘭学、西洋医学が日本の医療と位置付けられてしまい、

業界的にいう「東洋医学不毛の時代」がやって来るのである。

ただ日本の医療が転換したのは

この時代だけでは無かった。

984年、丹波康頼によって「医心方」という

中国医学を基とした

我が国にとって非常に貴重な書物が編纂され、

言い換えれば、ここで日本の医療には

中国医学が中心になったと思われる。

実は中国から医学がやってきた時に

時の桓武天皇は日本独自の医療が途絶えてしまうと

危機感を持ち、

808年に「大同類聚方」という

我が国に於いて実践されていた治療を記録した

我が国最古の書物を編纂させたとされている。

ただやはり、先述したように

医療は中国医学が中心となったのであるが、

どこか伝承的、経験的にあった当時の日本医療にとっては

理論的に人間、そして病をみた中国医学は

非常に多くの人を助け、受け入れられたと思う。

ただこの2つの転換期、

すこし意味合いは違えども、

我々日本人の注意すべき点があると感じます。

これを後編で書こうと思います。

では。

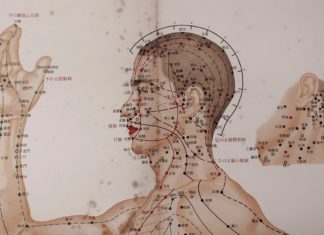

異名同穴②

経穴名は古い伝承から生まれたものであるが、

明らかにもともと異なった名称があったものと、伝承中に誤って伝えられたものなど、

成書によっていくつかの異なった名称が記載されている。

②2つの異名のあるもの

穴名 異名

淵液穴 : 腋門穴、泉液穴

温溜穴 : 逆注穴、蛇頭穴

顴髎穴 : 兌骨穴、権髎穴

侠谿穴 : 夾谿穴、侠谿穴

帰来穴 : 谿穴、谿谷穴

金門穴 : 関梁穴、梁関穴

気穴穴 : 胞門穴、子戸穴

魚際穴 : 鬼心穴、太淵穴

瘈脉穴 : 資脈穴、体脉穴

懸顱穴 : 髄孔穴、米噛穴

血海穴 : 百虫窠穴、血郄穴

欠盆穴 : 天蓋穴、尺蓋穴

下巨虚穴 : 巨虚上廉穴、下廉穴

三間穴 : 少谷穴、小谷穴

四満穴 : 臓腑穴、髄中穴

申脈穴 : 陽蹻穴、鬼路穴

少衝穴 : 経始穴、少冲穴

尺沢穴 : 鬼受穴、鬼堂穴

絲竹空穴 : 巨髎穴、目髎穴

承泣穴 : 谿穴、面髎穴

少海穴 : 曲節穴、合水穴

日月穴 : 胆募穴、神光穴

二間穴 : 間谷穴、周谷穴

衝陽穴 : 会原穴、会湧穴

承筋穴 : 腨腸穴、直腸穴

水突穴 : 水門穴、水天穴

石関穴 : 石闕穴、右関穴

太衝穴 : 大沖穴、太沖穴

大赫穴 : 陰維穴、陰関穴

大敦穴 : 水泉穴、大順穴

肘髎穴 : 肘尖穴、肘窌穴

築賓穴 : 腿肚穴、腨腸穴

中都穴 : 中郄穴、太陰穴

聴宮穴 : 多所門穴、窓籠穴

天窓穴 : 窓籠穴、窓聾穴

天泉穴 : 天温穴、天湿穴

飛陽穴 : 厥陽穴、飛揚穴

然谷穴 : 然骨穴、龍淵穴

臂臑穴 : 頭衝穴、頸衝穴

伏兎穴 : 外勾穴、外丘穴

跗陽穴 : 附陽穴、付陽穴

陽交穴 : 別陽穴、足髎穴

陽谿穴 : 中魁穴、陽渓穴

廉泉穴 : 本池穴、舌本穴

漏谷穴 : 本陰絡穴、陰経穴

【参考文献】

『鍼灸医学事典』医道の日本社

『新版 経絡経穴概論』医道の日本社

『大漢和辞典』大修館書店

老子の第一章から想像

先日老子を読み終えました。

速読を意識したので二周目はじっくり読んでいきたいと思います。

第一章

道可道、非常道。名可名、非常名。

無名、天地之始。有名、萬物之母。

故常無欲以觀其妙、常有欲以觀其徼。

此兩者同出而異名。同謂之玄。玄之又玄、衆妙之門。

訓読文

道の道とす可きは、常の道に非ず。名の名とす可きは、常の名に非ず。

名無きは天地の始め、名有るは万物の母。

故に、常に欲無くして以て其の妙を観、常に欲有りて以て其の徼を観る。

此の両者は同じきより出でて而も名を異にす。

同じきを之を玄と謂う。玄の又た玄、衆妙の門。

・この文章から今の時点で感じている事

これが道だというものは常の道ではない。

道は万物の根元ではあるが、それを言葉で説明することは出来ないし、ましてや名付けることなど出来ない。

全ての事象は道から為るが、道を観ようとすれば無欲でなければいけない。

無欲のため観えるものは妙であり、奥深い。

有欲であれば徼しか観ることが出来ない。

妙とは「あまりにも奥深くて見ようとしても見えないこと」で、

徼とは「帰結や端」という意味とされます。

妙も徼も同じ玄から生まれるものではあるけれども観ているものが違う。

王弼は

「両者は始と母である。同出とは同じく玄から出ること。異名とは名付けられる場面が同じでないこと。首(はじめ)に在れば始といい、終にあれば母という」と注釈されています。

図解雑学 老子では

「「名有る」状態が「万物の母」だというのは、万物は名が与えられてはじめて万物と認識されるからで有る」

としました。

第四十二章では

「三生万物」という言葉がありますが、これは「天地間の陰陽の気が混ざり合って万物を生むということ」とされます。

つまり欲がある立場に立てば

徼という「天地間の陰陽の気が混ざり合って生まれた万物に名前がつけられた状態」しか観えないのではないでしょうか。

確かにそれは玄から生まれたものの一つではあるけども、端であって全てではないのかなと思います。

何事も無欲の立場で妙を観なければいけないのではないかと思いました。

道は奥深くて決してこれ!と捉えられる存在ではけれども、老子の様に無欲の立場に立てば感じることが出来るものなのではないのでしょうか。

道理という言葉は広辞苑では「物事のそうあるべきすじみち」とされますが、

道の理はどこまでも奥深いので、妙であり「玄の又た玄、衆妙の門」とされたのではないのかと思います。

臨床現場にまだ立っていませんが、きっとそういったことも必要なのではないか。と感じています。

参考資料

老子 岩波文庫 蜂屋邦夫著

図解雑学 老子 ナツメ社 蜂屋邦夫著

広辞苑 第七版 岩波書店

中国の思想(07)

老子

四十三章 無為のはたらき

天下之至柔、馳騁天下之至堅。

無有人無間。

吾是以知無為之有益。

不言之教、無為之益、天下希及之。

天下の至柔は、天下の至堅を馳騁す。

無有は無間に入る。

われここをもって無為の益あるを知る。

不言の教、無為の益、天下これに及ぶもの希なり。

(引用:『中国の思想[Ⅳ]老子・列子』P82)

《私議》

一休さんのとんち話の中で出てくる

「生ある者は必ず死す、形ある物は必ず滅す。」

これは諸行無常を説いていたように思いますが、

老子のこの一節を読んで、ふと思い出しました。

日常生活の中で”自然体であること”の強さを日々感じています。

【参考文献】

『中国の思想[Ⅵ]老子・列子』徳間書店

単純化など

単純化

ありがたい事に最近色々やることをやらせて頂いている。

すると色んな余計なものが入りにくくなってきた。

余裕が無くなるとミスを起こしてしまう傾向は相変わらずですが、そうならない様に自分をコントロールしていきたい。

やるべき事に向き合ってさっさとクリアしていく。

そのためにも自分の中で色々単純化させていく必要あり。

バイアスを取っ払う。

治療にも繋がる。

批判的思考

自分は裏が見えていない事が多々ある。

何か形を受け取ったものも、内包されるものが違っている事がある。

その違和感に気付けるか。

先に起こるものへヒントが隠されている事もある。

思い返せばでは遅い。

ある種の健全な疑う心も必要。

清濁全て飲み込める様に。

それを瞬間に判断できる様に色々経験を積む必要あり。

繕うな

良いものを作ろうとした時、そこへ自分がどの程度関わる事が良いか。

まだ配分が上手くいっていない。

目的の達成のためにどうすればいいか。

人を信じてお任せするところはする。

お任せして良いかわからないなら相談する。

そこを任せられないのもある種のエゴ。

自分の弱さ。

人と向き合う

どんな忙しかろうが寺子屋の時にお身体を貸して頂いている患者さんにきちんとで向き合う。

向き合い方が全然足りない。

患者さんに限らず、大切にすべき人たち全員に言える話だと思う。

となって来ると相手への話。

本質的に大切なのは相手の事をどれだけ考えれるか。

良い面も悪い面も向き合う。

というか善悪なんてないから。

それがどの様な現れ方をするかというだけ。

わかっていたら躱せるものも増えてくる。

表陽の虚は胃腸の虚に係がる

傷寒論攷注

「案ずるに前條云う所の悪寒已めども、「発熱汗出」然れども猶戸隙の風、傍人起居衣袖の扇風を悪、其脈必ず浮緩、此の証元来表気疏泄有り、故に邪の発散は表実証于速い、然れども表陽の虚は胃腸の虚に係がる、故に表実の一汗にして解するに比べれば、則ち其癒は却って遅く…」

この文から色々発展して思考できそうです。

ここは中風について述べている文で、表陽の虚がなぜ胃腸の虚に繋がるのか。

ここの繋がりはなんなのか。

調べていきます。

傷寒論攷注

「案ずるに「中風」の一証、其人素衛気疏泄して堅からず、或いは労力奔走等の事有り、陽気を擾動かし、表をして開泄せしめて、其虚隙に乗じる也…」

これは霊枢の下の文に繋がると思います。

『現代語訳 黄帝内経霊枢』 営衛生会篇 P 340、341

「

「黄帝がいう。人が熱い飲食物を食べて、これが胃中で未だ精微物質に消化されていないのに、食べるとすぐに発汗する。汗は顔面から出ることもあり、背中から出ることもあり、半身だけ出ることもある。この様に衛気が通常の通路を通らないで、汗となって出るのは何故か。」

岐伯が答える。

「それは、外表に風邪の侵襲を受けて、腠理が開き、毛孔は緩んで、衛気が体表に向かって走り、正気の通路を通ることができないからです。

これは衛気の本性が慓悍ですばやく、どこかに弛緩して開いている部位があれば、そこから出ていこうとするためです。」

」

とりあえず汗に関しては風邪に襲われて腠理が開き、衛気がそこから出ていくから。

『現代語訳 黄帝内経素問』 五臓別論篇 P212

「

黄帝がいう。

「気口の脈を単独で診察するだけで、五臓の変化を知ることができるのはなぜであろうか。」

岐伯がいう。

胃は水穀の海であり、六腑の源泉となっています。

飲食物は口から胃に入り、全て胃に貯留し、脾による輸化の働きによって五臓の気を滋養しています。

気口もまた太陰経であり、さまざまな脈に朝見することを主ります。

こうしたわけで、五臓六腑の気と味は、いずれも胃に源をもって気口に反映するのです。」

」

」

肺経が脾胃の気を受けている事が分かります。

手太陰肺経の始まりである中府の名前も

「中焦の気が集まるところ」

である事から納得できます。

また、脈診で寸口を取るのは、八会穴の脈会である太淵あたりが良く反映されるからではないかと思いました。

最初の傷寒論攷注の文の

「表陽の虚は胃腸の虚に係がる」

とはこういう事なのかなと思いました。

『中医臨床のための方剤学』 P 29

桂枝湯「生姜・大棗の配合は、脾胃を昇発し営衛を補充し振奮させる。」

とあり、桂枝湯に脾胃の薬が配合されている意味にも繋がると思いました。

参考資料

『現代語訳 黄帝内経霊枢』 東洋学術出版社 南京中医薬大学編著

『現代語訳 黄帝内経素問』 東洋学術出版社 南京中医学院編

『中医臨床のための方剤学』 東洋学術出版社 神戸中医学研究会編著

方剤学(02)

ニンニクを多めに食しました。

私自身の二便について変化がありましたので、備忘録として。

疲労回復や滋養強壮などをイメージするニンニクですが、主に作用する臓腑や経絡が『胃』や『大腸』との事で調べてみました。

『中医臨床のための中薬学』においては分類として”駆虫薬”の章に配置されております。

大蒜(蒜頭、葫)

ニンニクは生薬名として、大蒜(たいさん)、蒜頭(さんとう)、葫(こ)等という。

〈性味〉

辛、温。小毒。

〈帰経〉

胃・大腸。

〈効能と応用〉

1:殺虫

鈎虫、蟯虫に対して用いる。

2:止痢

細菌性下痢に、単味を服用

3:止咳

肺結核(肺瘻)の咳嗽、百日咳(頓咳)などに用いる。

4:治瘧

瘧疾に用いる。

5:解毒消腫

皮膚化膿症の初期に用いる。

肺疾患や皮膚疾患にも応用があるところが、興味深く思います。

肺の”水の上源”、胃の”喜湿悪燥”など一定の水分量を共通にするところが気になるところです。

【参考文献】

『中医臨床のための中薬学』東洋学術出版社

『大漢和辭典』大修館書店

(葫:第九巻802頁)

『新版 東洋医学概論』医道の日本社

施術日記(03)

T.I 先生との治療練習3回目です。

週ごとに、同じ経脈上に刺鍼する事で変化をとります。

舌診の鍛錬

【目的】

① 一週間前と同穴にて、鍼の番号を変えて違いを診る。

② このシリーズは今回で3回目。

鍼の ”前後” という短期的にできる変化とは違う、中期的な変化を探す。

舌の中央の苔・裂紋には長い歴史を感じるので、

この変化を狙うのは、

長期的に考えなくてはならないのかもしれません。

舌尖と舌辺の赤みは、ぼんやりといつものようにある。

舌の出し方に、強張った感じはみられない。

陰陵泉(右):0番鍼にて置鍼(5分)

一段と力が抜けたように感じる。

刺鍼後には舌尖と舌辺の赤みは、淡く穏やかになるのはいつもの通り。

舌の水分量の違いが、事前事後で間違いなく変化する。

2週間前は・・

この2週間前に舌診した際、

舌の出し方が右へ傾いていたのが特徴的でした。

舌尖の尖がり具合や舌の周辺の赤みは現在もありますが、

現在は少しマイルドになっているように感じます。

ご自身で治療をされているのもあり、

このシリーズでの正確なエビデンスという訳ではありませんが、

変化は感じられます。

中医内科学 その2 心の病理①

前回の記事

『中医内科学 第2版』冒頭

臓腑の働きについて

『中医内科学 第2版』P.49〜、P.72〜より

心

『霊枢』邪客篇にて

「心なる者、五臓六腑の大主なり、精神の舎(やど)る所なり。」

とあり、

心の主な生理作用は、神明を主るものである。

『素問』痿論篇にて、

「心は身の血脈を主るなり」

とあり、

心は血脈を主るとは、また特別重要な生理作用であり、

ゆえに神明を失し、血脈が不利になることは、

心の基本病理変化である。

(1)心不主神明(心、神明を主らず)

・・・心が常を失すると、心神安ぜず、神舍を守らず、

患者に失眠りや多夢、恍惚(こうこつ)、健忘、惊悸、恐怖、

妄言、妄見、ときに悲しみ、ときに喜ぶ、ふるまいが常を失して、

痴呆、癲狂等の病証。

甚だしき場合は、神明が閉塞あるいはばらばらになる、

うわごと、意識がはっきりしない、

神明が臓腑百骸を統率・主宰できなければ、

患者の生命に危険がおよぶ。

ゆえに

『素問』霊蘭秘典論篇では

「主が明らかならざれば十二官危うし、

使道閉塞して通ぜず、形すなわち大いに傷れる」とあり

心が神明を主らなければ、心神が失養して、邪気受けて心竅を乱す。

心の要は正常な神志活動の進行であり、

必ず気血陰陽の充養を頼る。

・・・

ゆえに『景岳全書』では

「営は血を主り、血虚なれば心を養えず、心虛なれば心は舍を守れず」

とある。

心竅に、火熱、痰濁、瘀血などの邪気が犯せば、神明は主を失し、

軽ければ火熱擾心、神志不寧となり、患者は失眠や多夢、煩躁あるいは精神狂躁等を引き起こし、

甚だしければ痰濁、痰火、瘀熱が心竅をあざむき、嗜睡、痴呆、昏迷等を引き起こす。

ゆえに『霊枢』邪客篇では

「心なる者、その蔵強固にして、邪容(い)るあたわざるなり。

これに容(い)ればすなわち心傷れ、

心傷るればすなわち神去り、神去ればすなわち死す。」とある。

(2)心不主血脈(心、血脈を主らず)

については次回に続きます。

■参考文献

『中医内科学 第2版』 人民衛生出版社