方剤学(1)

八法

『医学心悟』(程鍾齢)には「病の源を論ずれば、内傷外感の四字によりこれを括る。病の情を論ずれば、すなわち寒熱虚実表裏陰陽の八字をもってこれを統べる。しかして治病の方は、すなわちまた汗・和・下・消・吐・清・温・補の八法をもってこれを尽くす」とある。

温法

温法とは、温裏・散寒・回陽・通路などの効能により、寒邪を除き陽気を回復し経路を通じて、裏寒を解消する治法である。裏寒の成因には外感と内傷の別があり、外来の寒邪が裏に直中するか、陽気不足や誤治による陽気の損傷によって陰寒が内生する。このほか、裏寒には臓腑経絡という部位の違いがある。それゆえ、温法にも温中散寒・回腸救逆・温経散寒の別がある。

○温中散寒剤

中焦虚寒や中焦の裏寒に適用する。

脾胃の陽気が虚衰して、運化と昇陽が不足し、腹痛・腹満・食欲不振・口渇がない・下痢・悪心・嘔吐・舌苔が白滑・脈が沈細、沈遅などの症候がみられる。このほか外寒が中焦に直中して裏寒が生じることもあり、素体が陽気不足の場合に発症することが多い。

(01)理中丸《傷寒論》

(02)呉茱萸湯《傷寒論》

(03)小建中湯《傷寒論》

(04)大建中湯《金匱要略》

○回腸救逆剤

心腎の陽気衰弱による内外倶寒の陰寒証に適用し、陰寒内盛によって生じる陰盛格陽・戴陽などの真寒仮熱にも用いる。

陽気衰微の内外倶寒では、元気がない・四肢厥冷・畏寒・身体を縮めて寝る・不消化下痢・舌質が淡・脉が沈細、沈で無力などがみられる。悪化し、陽気が格拒されると、体表部の熱感・煩躁など格陽の症状や口渇・煩部紅潮など戴陽の症候があらわれ危急状態となる。

(01)四逆湯《傷寒論》

(02)参附湯《正体類要》

(03)回陽救急湯《傷寒六書》

(04)黒錫丹《和剤局方》

○温経散寒剤

陽気の不足や陰血不足で経脉に寒邪を受け、血の運行が阻滞された状態に用いる。

手足の抹消の冷えや肢体のしびれ痛み・脉が沈細などの症候がある。

(01)当帰四逆湯《傷寒論》

大建中湯(温中散寒剤)

〔主治〕

中焦陽虚・陰寒上逆

〔組成〕

蜀椒・乾姜・人参・膠飴

〔方意〕

急いで温中補虚・散寒降逆して止痛・止嘔する。

主薬は辛・大熱の蜀椒で、脾胃を温め散寒除湿・下気散結に働く。

大辛・大熱の乾姜は、温中散寒して中陽を振奮し、逆気を散じて止痛・止嘔する。

甘温補中の人参・膠飴は脾胃を補益して本治し、膠飴は緩急にも働く。

辛甘の薬物のみで中陽を温建し、補虚散寒の力は小建中湯より峻烈であるので「大建中湯」と名付けられる。

後天の本

脾と胃とはともに中焦にあり、脾は陰であり、胃は陽であるので、両者は表裏の関係にある。

胃は受納を担当し、脾は運化を担当し、互いに協力しあっている。

そのため、どちらかに病変が発生したときには、もう一方に害が及んでしまう。

したがって実際に脾胃の病変が起きた時には、水穀の受納・運化・配布機能の全てに渡って影響が現れる。

脾胃は気血を化生し、五臓六腑と体内外を潤して肌肉を満たし、四肢を壮健にするので、後天の本といわれる。

【参考文献】

『中医臨床のための方剤学』医歯薬出版株式会社

『中医病因病機学』東洋学術出版社

天人合一(01)

先輩に許可を頂いた患者さんに、問診に入らせて頂いております。

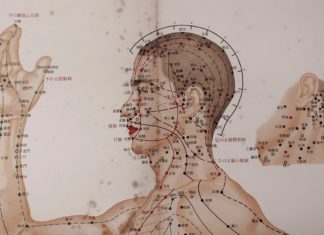

望診・聞診・問診・切診。

四診合参し、取穴を想定する訓練を一つ一つ手ほどきを頂きます。

患者さんの発するインフォメーションについて

自分の頭の中でシャッターを切りますが、

課題としては、一部分に注視しすぎるところでしょうか。

要は、全体が診えていないなと。

広く全体の情報を、クールダウンして俯瞰しなくては。

と、いう事で自宅に眠っていたカメラを引っ張り出してみました。

情報をいかにキャッチできるのか。

些細な情報の一つ一つを、瞼に撮る訓練をしてみたいと思います。

【参考文献】

『新版 東洋医学概論』株式会社 医道の日本社

食べることについて②

皆さまこんにちは、イワイです。

前回の続きです。

〝後天の精〟とは生まれ持った〝先天の精〟とは別に

飲食物から補います。この後天の精の全身へのルートをみてみますと、

後天の精

↓

別名 水穀の精微といわれる

↓

一部は気、血に化生→全身の組織、器官に行き渡る

↓

残りの一部は 腎 に収まる

となっています。

次は〝精〟の作用についてです。①〜③

①生殖

②滋養→人体の組織、器官に滋養する

詳しくみてみると、

精は必要に応じて、血へ変化。

↓

血も旺盛、正常に各組織、器官を滋養。

精は気へ化生。

↓

人体の新陳代謝を推動、抑制し生命活動を維持する。

精は人体を構成する基本物質と捉えられており、

東洋医学では精が充足していると、

生理機能は正常に働くと考えられています。

③神の維持

神:広義では、生命活動の総称であり、精が充足することで、神の機能が保たれる。

狭義では、精神、意識 、思惟活動を主るもの。

ここからは、勉強した感想です。

飲食物を食べることで、西洋医学的に考えるとエネルギー源となるということ、一方で東洋医学的に考えると、エネルギー源という役割と五臓六腑が正しい働きを出来るようにしていたり、精神活動も主ることになるので、幅広い意味で捉えることが出来ることに気づきました。

【参考文献】

『新版 東洋医学概論 』東洋療法学校協会

施術日記(03)

T.I 先生との治療練習3回目です。

週ごとに、同じ経脈上に刺鍼する事で変化をとります。

舌診の鍛錬

【目的】

① 一週間前と同穴にて、鍼の番号を変えて違いを診る。

② このシリーズは今回で3回目。

鍼の ”前後” という短期的にできる変化とは違う、中期的な変化を探す。

舌の中央の苔・裂紋には長い歴史を感じるので、

この変化を狙うのは、

長期的に考えなくてはならないのかもしれません。

舌尖と舌辺の赤みは、ぼんやりといつものようにある。

舌の出し方に、強張った感じはみられない。

陰陵泉(右):0番鍼にて置鍼(5分)

一段と力が抜けたように感じる。

刺鍼後には舌尖と舌辺の赤みは、淡く穏やかになるのはいつもの通り。

舌の水分量の違いが、事前事後で間違いなく変化する。

2週間前は・・

この2週間前に舌診した際、

舌の出し方が右へ傾いていたのが特徴的でした。

舌尖の尖がり具合や舌の周辺の赤みは現在もありますが、

現在は少しマイルドになっているように感じます。

ご自身で治療をされているのもあり、

このシリーズでの正確なエビデンスという訳ではありませんが、

変化は感じられます。

寺子屋にて

◯ 歴史

東洋医学は、どのように発展してきたのか。

かつて東洋医学を受けられた人々とは、どんな人々だったのか。

ドラマで、ホ・ジュンが腕を斬られそうになったけど、「いや、ホ・ジュンは悪くない!」と視聴者は思った筈です。

でも、大抵の人は腕は斬られたくない。

下野先生と東洋医学が発展した背景をお話しして、私が勉強したいと思う東洋医学の「立ち位置」とは何か、ヒントを得る事ができた。

とにかく解剖生理と病理を徹底的に勉強するべし。

○ 工場

季節の食べ物を食べると良いと言われますが、

ダイレクトに胃に入るものだけど、それらを納め、吸収して加工する工場が壊れていたらどうだろう?

他にも、自分の力ではなく、薬で勝手に臓腑を動かすとどうなるか。

薬を辞めた後、自分の力で動かし始めた時、

どのような動きをするのか。

「夏風邪にはコレ!」と特効薬のように処方された漢方。

それを飲み始めてから咳が出てきた患者さん。

食養生、漢方を全て否定するわけではないが、

その人の臓腑の状態をしっかり把握しなければ

悪化してしまうケースを診せてもらいました。

何でもダメダメと言うのもストレスですが、

疲れている時は嗜好品を食べたくなったり

食事を抜いたりするけど、

薬やサプリに頼るなら、

3食キチンと取って、

睡眠の時間を取るようにしていきます。

◯ 聞いてるだけ

問診も、せっかくの時間を割いているのに、

ただ聞いてるだけやなと反省する事があります。

下野先生が初診の患者さんに問診される所を

扉の向こうから聞かせてもらいました。

今後治療をしていく上で自分が指標となる事、

患者さんが指標になる事、短時間でも

内容が整理されていてとてもわかりやすかったです。

冬休みに入りました!

こんにちは高山です。

冬休みに入りました。

今は東洋医学の病因と病機について勉強しています。

聞いたこともない物質や構造を学び、そこからさらに深掘りしていく、理解するのがむずかしいことが書いてあったり、量も多いです

でも、病気がなぜ起こってしまったか、やその病気の症候などが記されていて、治療する上で、きっと大切になることが、書かれています。ちょうど冬休みですし、じっくり時間をかけて勉強しています。

まだ僕は一年生で、脈診や舌の色、腹診などの仕方や、

感触は全然知りませんが、いずれ学ぶ時が来ると思いますので、今はまだ机上の知識ですが、どんどん吸収していきたいと思います。

患者さんをしっかりと治療できて、喜ばれる日を夢見て日々前に進み続けます。

手の置き方 など

礼儀

こちらがどう思おうが、伝わらなかったら意味がない。

過剰なものは不必要だけど、最低限の事を伝えられなかったら相手にも失礼だし、自分の心持ちも悪くなる。

気をつけます。

空気感

体質によって作られる空気感を言語化できる様になれればなと思います。

心脾両虚の人はどこか「心が丸裸」で繊細な印象で、

肝火がある時は「空気が怒気(?)を孕んでて見てて怖い」など

言動、様子などでもある程度弁証できる気がしています。

先入観になってはいけないので、実際の体の反応と結びつけて勉強していければなと思います。

熱

学校の授業で灸を行ったり、熱を持たせられる様な実技が多いです。

先週受けた授業で、自身の体に熱が籠っていた。

後の反応として、翌日「こうなるかも?」と伝えて頂いていた事と、一時的に体が熱くなり放熱する様な感覚を覚えた。

どこかに出口はあると改めて実感しました。

手の置き方

先週ご指摘頂いた腹診時の手の置き方、問題は自分の意識にあると感じた。

もし患者さんに

「ここの手を置いて下さい」

と言われたらああいった感じにはならないと思う。

問診・切経に合意してご協力頂いたのだから、患者さんにとっての失礼はあってはいけないけど、こちら側で作った問題を持ち込む訳にはいかない。

明日の課題です。

異名同穴への一考察。

稲垣さんが

以前に異名同穴①という記事を作ってくれた。

こういった勉強はやはり重要であり、

今後の為には必ずなると思う。

そういった訳で、僕も考察を挙げてみよと思う。

経穴は元々孔穴と呼ばれており、

『素問』以前の古代では

臓腑との関連性と言うものはほぼ分かっていなかったようだが、

それが『黄帝内経』(ここではこう記しておきましょう)の編纂により、

中国医学の基礎ができ、

それ以後『難経』や『傷寒論』へと続いたと考えられている。

それに合わせ経穴の研究も始まり、

夫々 名前がつけられたのだと。

これが、現在の基本的な考え方だと僕は思う。

ただ稲垣さんが記したように、

経穴には様々な名前(原文には一名●●と記す)があり、

これに関しては、

単純に様々な流派が存在したと考える。

これは真柳誠氏の書籍等も含め考えたのだが、

一例として『黄帝内経』を基礎とした”黄帝流派”、

そして鍼の名医であった”扁鵲流派”があったのだと思う。

流派が違うというのは、

現代の鍼灸流派で言うと、考え方、捉え方の違いくらいだと思うが、

当時は実際に『黄帝内経』だけでなく、

様々な治療集団があり(元々 統一されてない国であったし)、

全て根底から異なっていたのではないか。

そうなると、

治療に使う経穴名というものも全然変わり、

それを後世の医家達が『明堂』のような書物を編纂する際に

色々な書籍を参考にした結果、

こういうものになったのであろうと。

で、『黄帝内経』を基礎とした書物が遺っていたから

これを基軸に経穴名もつくられたのでは?と考えた。

まぁ、どこにも確証がないので、

一意見として。

舌診の白苔について

こんにちは。

先日行われた学生向け勉強会に参加させて頂き、

望診の基礎などの理論を復習させて頂き、

さらに、参加された学生さんの熱心さを窺うことができました。

講師の先生、ありがとうございました。

朝早くから参加された学生さん、お疲れ様でした。

さて、勉強会の内容を復習しようと思い、まず、

東洋医学概論の教科書を確認してみました。

その中で気になることがありましたので、

備忘録として書いておきます。

『東洋医学概論』(p.209〜)舌苔について

<一部を抜粋>

A.苔色

●白・・・白いもの。白薄苔は健康なものに見られる。

また、表証など病状が軽いものは舌苔に変化が現れず、白薄苔である。

厚白苔は寒証に属するものが多い。

B.苔質

●「薄苔」は健康なものや表証など病状が軽いものに見られる。

●「滑苔」→舌苔に過剰な水分が見られ、湿っているもの。

「燥苔」→舌苔が乾燥しているもの。

滑苔は陽虚や痰質の停滞に見られる。

燥苔は主に津液の損傷に見られるが、陽虚により気機が失調し、

津液を上昇させることができない場合に見られることがある。

●「膩苔」「腐苔」→主に痰湿の停滞や食滞に見られる。

<気になった点①>

・教科書では

「表証など病状が軽いものは舌苔に変化が現れず、白薄苔である。」

とありますが、

表証とは「悪寒発熱、頭項強痛、脈浮」といった状態などを言います。

その他、腰痛や他の関節の痛みなど、あらゆる痛みも出現します。

つまり「病状が軽いもの」とありますが、

決してそんなことはありません!

病の状態としては、外寒邪を駆逐しようと

身体の正気が体表で戦っているようなものです。

「病状が軽い」のではなく、

「病位が浅い」とするのが正しいと思います。

<気になった点②>

・教科書では

「表証など病状が軽いものは舌苔に変化が現れず」

とありますが、さてどうでしょうか?

<気になった点③>

白苔の記述で、

「表証など病状が軽いものは舌苔に変化が現れず、白薄苔である。

厚白苔は寒証に属するものが多い。」

と書いてしまうと、

実際の舌診において、

例えば白苔が膩苔であり、かつ剥落が見られる場合はどうなのでしょう?

教科書通りだとすると、胃気を損傷しつつも、痰湿・食滞があることになり、

病の程度としては重いものだと思います。

このような病の重い場合には、

白苔が、黄苔や灰苔などに必ずしも変化するということでもありません。

まとめると、

白苔だからといって、病が軽いものという表現は

正しくないように思います。

これは、黄苔など他の色の苔との比較において、

白苔は相対的に病が軽いということに過ぎない

ということだと思います。

さて、白苔について、

他の書籍ではどのように記されているのか、

ある舌診についての書籍の一部を抜粋してみます。

・白苔為寒、表証有之、裏証有之、両虚者、熱者、実者亦有之

(故白舌弁病較難)。

不独傷寒始有白舌、而白舌亦可以弁傷寒、其類不一。

白苔は寒であり、表証でも裏証でも見られる。

また、虚でも、熱でも、実でも、見られる。

(ゆえに白苔だけで病を弁ずるのは難しい)

白舌は傷寒の始まりだけに見られるのではなく、

白舌であれば傷寒と弁証することもできるが、

その種類は一つではなく色々である。」

・白浮滑薄苔、刮去即還者、太陽表寒邪也。

訳「白苔で浮滑(浮いたように見えて水分が多いもの)で、

これを削ってもまた元に戻るものは、太陽表寒邪である。」

・白浮滑而帯膩帯漲、色分各経、刮之有浄不浄者、邪在半表半裏也。

訳「白浮滑で、膩苔で腫れ、各経で色が分かれ、

これを削るときれいなる場合もきれいにならない場合もあるなら、

邪気は半表半裏にある。」

・全舌白苔、浮漲浮膩、漸積而乾、微厚刮不脱者、寒邪欲化火也。

訳「舌の全てが白苔で覆われ、

浮いて腫れ、浮いて膩で、それが徐々に蓄積して乾き、

やや厚くなり削っても取れない場合は、

寒邪が化火しようとしているのである。」

ここまで、書籍の記述の内容のほんの一部ですが、

やはり臨床的には

白苔にも色々あるということが

垣間見えるのでは無いでしょうか?

ちなみにこの原文ですが、

漢文に慣れていない方でも、

見たことのある漢字が多くて

意味を掴めやすいと思います。

▪️参考文献

『新版 東洋医学概論』 医道の日本社

『舌鑑弁正 訳釈』 たにぐち書店

フットサル・イチロー・歩き方

フットサル

週末あたりに時間を見てフットサルをする事が多いです。

その時に勉強になる事が体の確認と駆け引き。

知らず知らず走るフォームが崩れていると非常に疲れやすくなる。

どういった動き方がいいのか確認出来ます。

疲れにくい時の走り方の感覚としては、物凄い重いものを力を使わずに持っている感覚です。

そういった時は地面と一体感がある。

これを普段の歩き方にも反映させよう。

不動明王みたいなドッシリさが欲しいところです。

もう一点、駆け引きの部分。

初心者が相手DFの時は全く通じないのですが、ある程度の経験者が相手になると出方を伺う読み合いになってくる。

読み合っている中、相手に一番通じるフェイントが空気感を出すこと。

行くぞ!といった空気感を出すフェイントと動作だけのフェイントは引っ掛かり方が全く違う。

鍼を打つとき、これがいい感覚なのかむしろ邪魔になるものなのか。

試してみない事には分かりませんが、こういった事を鍼にも落とし込んでみたいと思います。

イチロー262のメッセージを読んで

とても勉強になる本でした。

イチローさんの遊び心も見えて楽しかったです。

考え方だけでなく体の使い方でも参考になる部分は多く

P207

「腕の振りは、前後だよ。

体が伝わる、体の中で振る。

中心線の中で力が伝わるよう、

そこから、外れてはならない。」

といった内容も勉強になりました。

包む感覚

人の体を触らせていただくときに大切になる感覚じゃないのかと感じています。

こう触った方が相手が答えてくれている気がします。

仙骨

ナンバ歩きとモデルのウォーキングの映像を見ました。

どちらにも共通する事は腰の落とし方と上半身の連動。

ただ感覚として掴めないのでお尻歩きで訓練中してみます。

ベッドに座る姿勢に繋げる、体幹の強化、上半身と下半身の動きの連動、体の左右のズレの矯正が狙いです。

新鮮な感覚

起きたてに自分に鍼を刺してみた。

いつもと違った感覚で新鮮で、手が運ばれた気がする。

参考書籍

自己を変革するイチロー262のメッセージ

「自己を変革するイチロー262のメッセージ」編集委員会 ぴあ株式会社