異名同穴への一考察。

稲垣さんが

以前に異名同穴①という記事を作ってくれた。

こういった勉強はやはり重要であり、

今後の為には必ずなると思う。

そういった訳で、僕も考察を挙げてみよと思う。

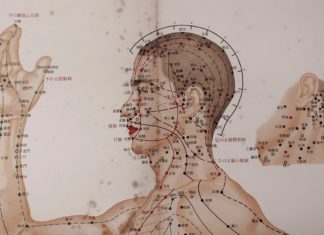

経穴は元々孔穴と呼ばれており、

『素問』以前の古代では

臓腑との関連性と言うものはほぼ分かっていなかったようだが、

それが『黄帝内経』(ここではこう記しておきましょう)の編纂により、

中国医学の基礎ができ、

それ以後『難経』や『傷寒論』へと続いたと考えられている。

それに合わせ経穴の研究も始まり、

夫々 名前がつけられたのだと。

これが、現在の基本的な考え方だと僕は思う。

ただ稲垣さんが記したように、

経穴には様々な名前(原文には一名●●と記す)があり、

これに関しては、

単純に様々な流派が存在したと考える。

これは真柳誠氏の書籍等も含め考えたのだが、

一例として『黄帝内経』を基礎とした”黄帝流派”、

そして鍼の名医であった”扁鵲流派”があったのだと思う。

流派が違うというのは、

現代の鍼灸流派で言うと、考え方、捉え方の違いくらいだと思うが、

当時は実際に『黄帝内経』だけでなく、

様々な治療集団があり(元々 統一されてない国であったし)、

全て根底から異なっていたのではないか。

そうなると、

治療に使う経穴名というものも全然変わり、

それを後世の医家達が『明堂』のような書物を編纂する際に

色々な書籍を参考にした結果、

こういうものになったのであろうと。

で、『黄帝内経』を基礎とした書物が遺っていたから

これを基軸に経穴名もつくられたのでは?と考えた。

まぁ、どこにも確証がないので、

一意見として。

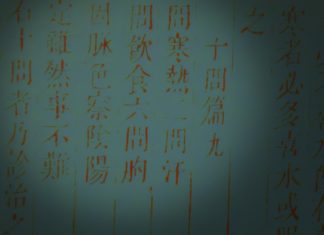

脈診(01)

二十八脉

浮脉

・軽く指を当てると拍動が感じられ、按じると感じ方が弱くなる、もしくは感じられなくなるもの。

・風邪が表にある場合、陽邪が存在する場合、陰陽の制約関係が失調した場合。

沈脉

・軽く指を当てただけでは拍動は感じられず、筋骨の間まで按じると感じるもの。

・病邪が裏に入った場合、内生の邪がある場合、陽気が損傷した場合。

遅脉

・脈拍が遅く、1呼吸に3拍以下のもの。

・陽気の損傷など。

数脉

・脈拍が速く、1呼吸に6拍以上のもの。

・陽邪(暑邪。火邪)を感受した場合、内熱・内火がある場合など。

虚脉

・浮・中・沈いずれも無力で、指を押し返す力の弱いもの。

・気血が不足した場合など。

実脉

・浮・中・沈いずれも力強く指を押し返すもの。

・正気が充実している場合、邪正相争がある場合。

伏脉

・沈脉より深く、骨につくほど重按して初めて触れるもの。

疾脉

・脉拍が極めて速く、1呼吸に7,8拍以上のもの。

滑脉

・脉の流れが滑らかで、円滑に指に触れるもの。

濇脉

・脉の流れが悪く、ざらざらとして、渋滞したようなもの。

短脉

・脈の長さが短く、寸・関・尺の範囲に満たないもの。

・気の推動作用が低下、気血の運行が滞った場合など。

長脉

・脉の長さが長く、寸・関・尺の範囲を超えるもの。

・陽邪を感受した場合、内熱・内火がある場合など。

弦脉

・琴の弦に触れたような、長く真っすぐで緊張したもの。

・肝の疏泄失調により気機が失調した場合など。

緊脉

・張った縄に触れたような、緊張した有力なもの。弦脉に似る。

・寒邪の侵襲を感受した場合など。

細脉

・脈幅が小さく、細かいが指にはっきり感じられるもの。

・陰血が消耗した場合、陰血が相対的に減少した場合。

微脉

・極めて細く、柔らかく、拍動がはっきりせず、按じると絶えそうなもの。

洪脉

・浮位で触れ、脈幅が大きいもの。拍動が勢いよく触れ、去る時に勢いが衰える。

結脈

・脈拍がやや遅く、不規則に時々止まるもの。

代脉

・脈拍が規則的に止まり、拍動が回復するまでの間欠時間がわりと長いもの。

促脈

・脈拍が速く、不規則に時々止まるもの。

緩脈

・脈拍が1呼吸に4拍と緩やかで、遅脈より少し速いもの。

芤脉

・浮位で触れ、脈幅が大きく、軟らかい。按じると中空で、脉の輪郭を触れるが中が空虚なもの。

革脉

・浮位で触れ、脈幅が大きく、緊張していて、按じると中空なもの。弦脉と芤脉を合わせたような脉。

濡脉

・浮位で触れ、脈幅が小さく、軟らかい。少し按じると絶えそうなもの。

弱脉

・沈位で触れ、脈幅が小さく、軟らかい。少し按じると絶えそうなもの。

散脉

・浮位で触れ、拍動のリズムが一定せず、按じると消えてしまうもの。

動脈

・脉の長さが非常に短く、関の一点に現れ、脉が速く、円滑に触れるもの。

牢脉

・沈脉あるいは伏脉のように沈んでいて、弦脉のように緊張していて、拍動が強く有力なもの。

★

時間のある時に、先生がたと練習させて頂いておりますが、ダメ出しやアドバイスを忘れない為に、”脉とり器”を自作しました。

脉診での悪い癖の再確認と、教えて頂いた事の癖をつけるために。

【参考文献】

『新版 東洋医学概論』医道の日本社

鍼治療を受けて

先日鍼治療を受けて感じたこと

鍼を置かれた後、

即座に足底の方に向けて動き出す

勢いがあってまるで足から抜けていくような動き

同時に大きな呼気が生じる、

呼吸が何度か続けて起こる。

ふと治療に入る前に心に抱えていた、感情的なこだわり

(直近で起こった事について「解せない」と思う、苛立ち、怒りに似た感情)

が手放せて軽くなったことに気づく

(これは気滞に当てはまるのか?)

この直後に体の別の部位、

肩の力みについて意識が入り、肩の緊張が緩む。

この肩の力みは腰の弱さ(慢性腰痛あり)と関連していると自覚する

____________________________

ある部分の滞りが他の部位にも波及していくように

ほどける時にも推進力のようなものが働くのだろうか

普段はおとなしい腰痛が悪化する時には、

体が疲労倦怠の状態にあることが多い。

腰に違和感を感じ始めた後に続くのが、

上半身と下半身の疎通不良、からだ全体の動きの硬さや気鬱の症状

(気虚が先で、気滞が後か?)

記事を書きながら、考えていたが

「どちらが」という検討に意味がないと思えてきた

ただ、はっきりとしたこと

これまでは気病が4種に分類されていること、

この4つをこれまで概念的にしか見てこなかった。

表れる症状を単語と結んで並べていただけだった。

色々失敗する

問診、切経が長すぎる問題。

先生の施術を診て、省略できる所はどこか

効率の良い方法を流れを止めずに如何に行うか。

模倣してみて、集中できる環境に繋がり効率の良い所作だと感じました。

観察して模倣して、発見して。

少しずつ気付きを積み重ねていきたいです。

鍼を置く時、「手にばかり集中している」

と寺子屋の練習の時に指摘を受けました。

あ、これは切経にも言えることだなと、

下半身にちょっと意識を置いた途端

不思議と相手の脈が私の体の中に入って来る

感覚になり、景色が変わりました。

休日、ひたすら細かい作業をしました。

何時間も作業するので手先に集中するために

無意識で重心や姿勢を調整していたと思います。

たまーに出くわす近所のおっちゃんがいます。

昨日久々に道端で会ったら「人相変わったなー!」と私を見て笑っていました。

(悪い意味ではないらしい。)

「毎日ちょっとずつプラスやで。

いっぱい失敗して勉強させてもらいや〜」

飄々として、気の良いおっちゃん。

「まあ、楽しむんやで」

と一言もらってさよならしました。

老子の第一章から想像

先日老子を読み終えました。

速読を意識したので二周目はじっくり読んでいきたいと思います。

第一章

道可道、非常道。名可名、非常名。

無名、天地之始。有名、萬物之母。

故常無欲以觀其妙、常有欲以觀其徼。

此兩者同出而異名。同謂之玄。玄之又玄、衆妙之門。

訓読文

道の道とす可きは、常の道に非ず。名の名とす可きは、常の名に非ず。

名無きは天地の始め、名有るは万物の母。

故に、常に欲無くして以て其の妙を観、常に欲有りて以て其の徼を観る。

此の両者は同じきより出でて而も名を異にす。

同じきを之を玄と謂う。玄の又た玄、衆妙の門。

・この文章から今の時点で感じている事

これが道だというものは常の道ではない。

道は万物の根元ではあるが、それを言葉で説明することは出来ないし、ましてや名付けることなど出来ない。

全ての事象は道から為るが、道を観ようとすれば無欲でなければいけない。

無欲のため観えるものは妙であり、奥深い。

有欲であれば徼しか観ることが出来ない。

妙とは「あまりにも奥深くて見ようとしても見えないこと」で、

徼とは「帰結や端」という意味とされます。

妙も徼も同じ玄から生まれるものではあるけれども観ているものが違う。

王弼は

「両者は始と母である。同出とは同じく玄から出ること。異名とは名付けられる場面が同じでないこと。首(はじめ)に在れば始といい、終にあれば母という」と注釈されています。

図解雑学 老子では

「「名有る」状態が「万物の母」だというのは、万物は名が与えられてはじめて万物と認識されるからで有る」

としました。

第四十二章では

「三生万物」という言葉がありますが、これは「天地間の陰陽の気が混ざり合って万物を生むということ」とされます。

つまり欲がある立場に立てば

徼という「天地間の陰陽の気が混ざり合って生まれた万物に名前がつけられた状態」しか観えないのではないでしょうか。

確かにそれは玄から生まれたものの一つではあるけども、端であって全てではないのかなと思います。

何事も無欲の立場で妙を観なければいけないのではないかと思いました。

道は奥深くて決してこれ!と捉えられる存在ではけれども、老子の様に無欲の立場に立てば感じることが出来るものなのではないのでしょうか。

道理という言葉は広辞苑では「物事のそうあるべきすじみち」とされますが、

道の理はどこまでも奥深いので、妙であり「玄の又た玄、衆妙の門」とされたのではないのかと思います。

臨床現場にまだ立っていませんが、きっとそういったことも必要なのではないか。と感じています。

参考資料

老子 岩波文庫 蜂屋邦夫著

図解雑学 老子 ナツメ社 蜂屋邦夫著

広辞苑 第七版 岩波書店

大宇陀町。

店先のワゴンで販売されている処分品をよく目にします。

商店街を歩いていると、目に飛び込んで来たのは、

古本屋のワゴンの中に居た『大宇陀町史(資料編 第3巻)』。

こういった書物は、町役場や図書館などでめにする事はあっても、市中では珍しいのではないでしょうか。

思わず買ってしまいました。

鍼灸学生時代の探索の一つに、奈良県の宇陀市にある薬草園に行った事がありました。

ここには、日本最古の薬草園である『森野旧薬園』や

藤沢薬品工業(現アステラル製薬)の創業者:細川友吉の生家であり、

現在は資料館としての『薬の館』などがあります。

この地の薬草に関しての ”地の利” が大変興味深いです。

以前に探索した際に撮影した画像をご紹介します。

別の機会に各所を個別にご紹介できたらと思います。

【参考文献】

『大宇陀町史 資料篇 第三巻 近代』臨川書店

肺陰虚証を勉強していて思った事2

乾燥する、という部分について思うところがあったので書いていきます。

咳をし過ぎる:

水分を失っていき乾燥する。

肺が乾燥し肺の熱が上逆することで咳になり、下気道、上気道、口腔内が

熱を受けて乾燥し、乾咳がでる。

津液が減るため?痰はない、または少量。

しゃべり過ぎ、エアコン、喫煙によっても乾燥する、また

久病によっても身体の潤いが失われることがあるとのこと。

煙が陽熱にあたり、その熱で乾燥すると聞きましたが

煙にあたることによって熱を受けるということなのか、それとも

煙を身体に取り込むことによって肺が熱を受けることなのか。

灸実技の授業で教室が煙だらけになっているときは、すごく

陽熱にあたっているということになるのか?

脾で作られた津液が肺にいき、乾燥により、粛降機能が働かなくなると

大腸や腎に影響がおきる。腎は根源的な陰をもつといわれていて

そこが働かなくなることで、再利用できる津液を上昇させることができず

肺や全身に津液を運べなくないために熱を持った肺を冷ますことができなくなる。

肺は津液が少なくなってもひたすら上気道や体表に運んで発散させる。

(この機能は熱で弱まったりしないのでしょうか…?)

腎は再利用できない濁は膀胱を通じて尿となって排出される。

(再利用できる出来ないは、腎の機能?作用?の具合にも関係がある?)

身体が乾燥する病は「痩せる」場合が多いということですが

津液が減り、身体に潤いが足りないためにやせるということは

身体が海藻のように乾くと干からびていくような感じなのか。

色々考えていたら肺陰虚証を忘れそうになってきました。。

食べることについて②

皆さまこんにちは、イワイです。

前回の続きです。

〝後天の精〟とは生まれ持った〝先天の精〟とは別に

飲食物から補います。この後天の精の全身へのルートをみてみますと、

後天の精

↓

別名 水穀の精微といわれる

↓

一部は気、血に化生→全身の組織、器官に行き渡る

↓

残りの一部は 腎 に収まる

となっています。

次は〝精〟の作用についてです。①〜③

①生殖

②滋養→人体の組織、器官に滋養する

詳しくみてみると、

精は必要に応じて、血へ変化。

↓

血も旺盛、正常に各組織、器官を滋養。

精は気へ化生。

↓

人体の新陳代謝を推動、抑制し生命活動を維持する。

精は人体を構成する基本物質と捉えられており、

東洋医学では精が充足していると、

生理機能は正常に働くと考えられています。

③神の維持

神:広義では、生命活動の総称であり、精が充足することで、神の機能が保たれる。

狭義では、精神、意識 、思惟活動を主るもの。

ここからは、勉強した感想です。

飲食物を食べることで、西洋医学的に考えるとエネルギー源となるということ、一方で東洋医学的に考えると、エネルギー源という役割と五臓六腑が正しい働きを出来るようにしていたり、精神活動も主ることになるので、幅広い意味で捉えることが出来ることに気づきました。

【参考文献】

『新版 東洋医学概論 』東洋療法学校協会

テレビにおける鍼特集の直近の予定、と個人的な感想。

2018年12月31日 9時~13時 『YOUは何しに日本へ?』の再放送にて、YNSA(山元式新頭鍼療法)の紹介。

https://juku.teppennohari.info/post-7160/

以下、東京大学付属病院に勤務しておられる、粕谷大智先生の公開Facebookページより。

2019年1月4日、NHKあさイチにて、鍼の特集あり。

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=128705171477506&id=100030140710901

1月23日および2月13日、NHKためしてガッテンにて、鍼の特集あり。

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=122722288742461&id=100030140710901

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=128705171477506&id=100030140710901

また、上記文章から、詳細は不明ながらも、2018年にNHKであった「東洋医学 ホントのチカラ」の続編も企画中?らしい?

……

僕、個人的には、正直、怖くなってきました。

2019年以降における、日本の鍼灸および東洋医学の扱われ方、受け止められ方に。

特に、NHKで鍼灸の特集なんて、長年の鍼灸患者からしたら、驚天動地の出来事です。

国が、公共放送を使って、鍼灸をプロパガンダしている……

それは日本医師会も黙認している……

と個人的に受け止めてます。

国の予算が100兆円を越え、医療費が42.2兆円と、常軌を逸した予算配分になっており、

厚生労働省「平成29年度 医療費の動向」について

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177609.html

また、柔道整復師の保険請求も、去年9月から非常に厳しくなり、整骨院・接骨院のハシゴ受診が非常に煩雑になったり。

(事実上のハシゴ受診不能。)

ほぼ同時期に、はり師きゅう師の広告制限も非常に厳しくなったり。

「これらの動きの背後にある、思想・背景って、なんだろう?」

と、僕なりに推理すれば、乱暴な言い方をすれば、もはや、

「医者で治らない疼痛とか難病とか、もう知らん!!こっちはもう金がないんじゃ!!お前ら自由診療でなんとかせえ!」

という遠回しのメッセージにも感じられます。

当然、ターゲットとなる患者層は、今の若者よりお金を持っている「富裕層の老人たち」…ってところでしょうか。

国が勝手に、鍼灸の宣伝をしてくれるのであれば、なおのこと、今まで以上に、鍼灸で出来ることと出来ないことの線引き・リテラシーなどをしっかり確立しておかないと、患者さんから速攻で不信感を持たれかねませんね。

……

それは恐怖と不安の身震いか。

それとも……鍼灸医術に対する武者震いか……

単に寒いだけで「ふるえ産熱」しているだけか……

……

それより、落としてる科目の単位認定試験、頑張ります。

【用語集】心血瘀阻

心血瘀阻

さまざまな要因により

心脈が詰まり気血が通じなくなる状態を指す。

主な要因として、

心気虚(しんききょ:心気が不足し、血脈や精神を主宰する機能に影響が出る)や、

心陽虚(しんようきょ:心気虚が進行しておこることや、重い病などで陽気が損傷することがあり、心気虚の症状の他に寒がる・四肢の冷えなどの症状が現れる)により、

心血も同時に不足することで、心脈が養われなくなること。

また、

ストレスや過労、寒邪、痰湿などが原因となり、

瘀血が形成され心脈の流れを阻(はば)むことがあげられる。

陽気と陰血は互いに影響しあっているため、

陽気が虚していくと、

血の循環が妨げられ、その結果、血が心脈を瘀阻(おそ:主に血が停滞し、流れを阻むこと)する。

そのことがさらに心陽不振(しんようふしん:心陽が不足すると、血脈を温め通りをよくすることが出来なくなり、痰湿や瘀血が心脈を塞ぎやすくなってしまう)を進ませる。

その逆もまたしかりである。

主な症状として、

心陽が鬱滞(うったい:流れが滞っている状態)すると、

陽気が四肢末端まで行きわたらず、

動悸・怔忡(せいちゅう:心臓が激しく動悸する症状)の他に手足の厥冷などがおき、

心脈が瘀滞して通じなくなると、

唇や爪が青紫色になる・狭心痛・胸から背中にかけて痛みなどの症状がおこる。

参考文献:

『黄帝内経素問』

『黄帝内経霊枢』

『中医基本用語辞典』 東洋学術出版社

『基礎中医学』 神戸中医学研究会

『中国医学辞典』 たにぐち書店

『臓腑経絡学』 アルテミシア

『鍼灸医学事典』 医道の日本社