ミート、霊道、名前

ミート

体の使い方の件で、なぜそうするかのイメージが繋がって発見がありました。

要領はサッカーのキックと共通する部分も多いにあると感じて発見がありました。

ただ、その前段階で患者との信頼関係が出来上がっていないと相手も反応してくれないと思うので

色々感じ取りながら、向き合いながら相手を主体にやっていこうと思います。

霊道

患者さんの状態を観察させて頂いきました。

成因についても教えていただき、またそれがなぜ起こるか。

穴から背景が見える現象が勉強になりました。

その時の患者さんの様子も覚えておこうと思います。

名前

その場所にいる時はどういった自分でありたいのか。

自分のスタンスを表す名前にしたい。

一つは「貞」を盛り込みたいと思います。

意味は二つの意味で一つは自分のためで、もう一つは医療人としての意味を込めました。

自分のための意味としては

貞には「定」という意味があり、精神が安定して惑わされないという意味もある。

頑固になる訳ではなく、一つ自分の核を持って物事に向き合いたいと思います。

堅物になりたい訳ではありませんが、奥底にはいるべきものを納めて浮つかないようにしたい。

医療人としての意味は易学の乾元亨利貞から取りました。

この意味を表す前置きとして、

「尚書」の「天一生水、地二生火」

の言葉があり、

万物発生論としてまず水が生まれたとの考え方が私は好きだからです。

菅子でも

「人は水である。男女の精気が合し、形となったものである」とあり、水に人間を例えています。

水は坎水なので、坎を探ると陰の画象、陽の画象、陰の画象で出来上がっている様に中に陽を宿す。

その水が生まれる前段階として

乾(純陽)と坤(純陰)が交わりがあり、

坤(陰)の中に陽(陽)が入ることで水が生まれた。

昔、大変自分に影響を与えた本で火神派ではなく火神派的な医案解説集という本があり、そこには

生命現象とは「無形の陽気」が「有形の陰気(肉体)に宿っている状態」といった内容が書かれていました。

ここで患者さんの生命現象の本質を水の中に宿る陽で見てみた時、

乾の特性である「元亨利貞」は

訓読みで

「元まり亨り利しく貞し(はじまりとおりよろしくただし)」

易経講話

「天の大元気の働きによって、万物は始まり生まれるのである。それが元であり、始まるのである。

それが始まり生まれると、だんだん盛んになり、十分に伸びていくのである。

それが亨であり、通るのである。

盛んになり十分に伸びていくと、それぞれの物が各々そのよろしきを得、その便利とするところを得るのである。

大きくなるべきものは大きくなり、小さくあるべき物は小さくできあがり、太いものは太く、細いものは細く、各々そのよろしきところを得、各々その利とするところを得るのである。

それが利であり、よろしきである。

各々そのよろしきところを得ると、その正しきところを堅固に守って完全に出来上がるのである。

それが貞であり、正しきである。」

これが私には良い状態の人間の一生の様にも感じられ、貞は完成形なので、患者さんの最大限のパフォーマンスを最大限発揮できる貞の状態に持っていきたい。

との意味から貞を選びました。

一文字でいくか、他の文字も入れるか考えてみます。

参考資料

易経講話(1) 公田連太郎 明徳出版社 P141〜146

火神派ではなく火神派的な医案解説集 小金井信宏著 星雲社P26〜35、P108

中国の水の思想 法蔵館 蜂屋邦夫 P148、149

五行大義(07)

昔、バイクに乗っておりました。

ビンテージなスタイルを好んで、トライアンフとかノートンとかに憧れておりました。

空冷の単気筒が、エンジンの状態も分かりやすくて好きなのですが、

冬ですと、エンジンが大気で冷えるのと、インテークエアが冷たく燃焼が好調なので、

私は「バイクの最適な季節は冬だ」と考えておりました。

(冷たい空気がエンジンに良い理由は”空気の密度が高い”とか”酸素濃度が高い”とかあるようです。)

五行大義の中、

『少陰則淸冷。故金以强冷爲體、従革爲性。』とあり、

金については冷たいことの優位性を説いてるように思います。

私たちが日々取り込む空気なり飲食なりが、過度に温度が高かったり低かったり、、

東洋医学を考える上でも、重要なのかもしれません。

第二辯體性

つまり形体と性質について

體者以形質爲名。性者以功用爲義。

五行體性、資益萬物。故合而辯之。

木居少陽之位、春氣和、煦溫柔弱。火伏其中。

故木以溫柔爲體、曲直爲性。

火居大陽之位、炎熾赫烈。

故火以明熱爲體、炎上爲性。

土在四時之中、處季夏之末。陽衰陰長。

居位之中、總於四行、積塵成實。

積則有間。有間故含容。成實故能持。故土以含散持實爲體、稼穡爲性。

金居少陰之位。西方成物之所。物成則凝强。

少陰則淸冷。故金以强冷爲體、従革爲性。

水以寒虛爲體。潤下爲性。

洪範云、木曰曲直、火曰炎上、土日稼穡、金曰従革、水曰潤下。

是其性也。

体なるもの形質をもって名となす。性なるもの功用をもって義となす。

五行の体制、万物を資益す。故に合してこれを弁ず。

木は少陽の位にあり、春気 和し、煦温し柔弱する。火はその中に伏す。

ゆえに木は温柔をもって体となし、曲直を性となす。

火は大陽の位にあり、炎熾し赫烈する。

ゆえに火は明熱をもって体となし、炎上を性となす。

土は四時の中にあり、季夏の末のところ。陽は衰し陰は長ず。

位の中にあり、四行を総じ、塵を積もりて実をなす。

積もれば則ち間を有す。間がるがゆえに容を含む。実をなすがゆえに持も能う。

ゆえに土は含散・持實をもって体をなし、稼穡を性となす。

金は少陰の位にあり。西方は物を成すところ。物を成せば則ち凝強す。

少陰は則ち清冷なり。故に金は強冷をもって体となし、従革を性となす。

水は寒虚をもって体となす。潤下を性となす。

洪範云、木は曲直といい、火は炎上といい、土は稼穡といい、金は従革といい、水は潤下という。

これはその性なり。

【参考文献】

『五行大義』株式会社 明德出版社

心血虚証

心の血不足によって血脈が空虚になり、身体を滋養することができなくなる。

心血が不足すれば「神」にも影響が出る。

思慮過多、心労過多、目の使い過ぎ、血の生成不足(脾胃の失調からくる)などが原因。

心悸、怔忡、胸悶、眩暈、健忘、不眠多夢、顔面蒼白などの症状が現れる。

心血虚が痩せやすいのは、脾胃からの影響を受けて血の生成不足が起こり、

身体が栄養を吸収できないため。(舌もやせてくる)

心血が不足し、神を滋養できなくなると落ち着かなくなり、不安になる、心悸怔忡がおこる。

(眩暈や健忘が現れるのは血が少なくなり、髄海を養えないため)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -...

診病奇侅(01)

中脘

脾部中脘塞り、中脘水分に動あり、

又脾塞り、水分に動ありても、中脘に動なきは、食にあらず、

《私議》

中脘と水分について感じるところあり、考察を深めたいと思います。

【参考文献】

『診病奇侅』医道の日本社

色々メモ

手がビリビリ

人の身体を触らせてもらって感じることのある手のビリビリって感じは何なんだろう。

この感覚を探っていく必要がありそう。

治療後のベット

治療後のベットって何か残っているのかな。

人によってだけども、イメージとして何か薄黒く?モヤっとしたものが残っている気がする。

考え事

胸の部分がずっと気になっている。

神は働きすぎると疲れる。

自分の身体でも、思考すると気が上がる。

考えすぎ、思考しすぎると動悸がする。

一時的に落ち着けるだけなら桂枝加竜骨牡蛎湯(竜骨・牡蛎)を使えば思考の暴走、動悸は治る。

心の暴走は宗気にも影響するためか息切れも起こる。

現代語訳 素問 霊蘭秘典論篇 P161

「心なる者は、君主の官なり。神明焉より出づ。…膻中なる者は、臣使の官、喜楽焉より出づ。」

調べていこうと思ったけどここはとりあえずここまでにします。

悪癖が出てる。

形

漢字はもともと意味があったはずなのに字義を知らないと形に拘ってしまう。

そうなってくるとあんまり意味がなさそうだなと思う。

意識

今までも意識していたけど、日常の意識を使いかたをもうちょっと変えてみよう。

自分がその時どうしたいと思ったか、何に魅かれたか、嫌だと思ったこと。

学校で勉強ばかりさせられると遠のいていきそうなところ。

一鍼堂で教わって大切だと思ったことのみ実践。

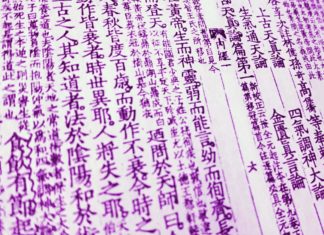

医古文の学習(1)

一鍼堂(大阪本院)で行われる「素問を読もう!」(木曜日)に参加しています。

【黄帝内経素問】

《上古天眞論篇第一》

昔在黄帝.生而神靈.弱而能言.幼而徇齊.長而敦敏.成而登天.

廼問於天師曰.余聞上古之人.春秋皆度百歳.而動作不衰.今時之人.年半百.而動作皆衰者.時世異耶.人將失之耶.

岐伯對曰.

上古之人.其知道者.法於陰陽.和於術數.食飮有節.起居有常.不妄作勞.故能形與神倶.而盡終其天年.度百歳乃去.

今時之人不然也.以酒爲漿.以妄爲常.醉以入房.以欲竭其精.以耗散其眞.不知持滿.不時御神.務快其心.逆於生樂.起居無節.故半百而衰也.

(読み下しや翻訳に関しては、沢山の先生方が訳した書物がありますので割愛させて頂きます。)

黄帝を表して

生 弱 幼 長 成

神靈 能言 徇齊 敦敏 登天

五進法から始まってます。「このリズムでいきますよ。」と感じます。

当時の発音も解れば、より以上感ずることも多いのかと、、残念な思いと探究心が交錯しますが。

法 和 節 常 不作

陰陽 術數 食飮 起居 妄勞

「昔の人は偉かった」との話の中に一つのモデルケースが示されています。

ここの”陰陽”をとってみても、具体的に話しているようで総論的な意味合いも含んでいるように思えます。

素問全体を通して理解が進む事を期待しつつ進んでまいります。

漿 常 入房 竭精 耗散 不知 御 快 逆 無節

酒 妄 醉 欲 眞 滿 神 心 生樂 起居

今度は”今時の人”のダメ出しパターン。

倍の10件も記されています。説教が長い・・・タイプのようです。

エジプトのピラミッドを作った労働者の落書きに「最近の若者はダメだ」とあったように聞いたことあります。

大古の昔より、「変わらぬものは変わらない」と感じた記憶があります。

医古文もまた共通の不変性を示しているように思います。

年を重ねて分かるからこそ、伝えるべき”無駄”を伝えようとしているように感じるのですが、

どうなのでしょうか?

参考文献

「現代語訳 黄帝内経素問 上」東洋学術出版社

「重廣補注 黄帝内経素問」天宇出版社

稲垣英伸

勉強会など

先日勉強会で症例検討を行いました。

その際に気になった点を書いていきます。

舌

状態から考えて陰液の欠乏、熱、正気の弱りが考えられる。

脈

Oさんから教えていただいた感覚から

瘀血、虚熱、正気の弱りが伺えた。

切経も含めて、まずは脾と胃の関係を考え直したい。

また、症状からして脾気虚を原因とした脾陰虚の様なニュアンスも感じます。

これが原因で病理産物も生成されたのか。

現代語訳 黄帝内経素問上巻 太陰陽明論篇

「四肢は皆気を胃に稟くけども、経に至ることを得ず。必ず脾に因りて、乃ち稟くることを得るなり。

今 脾病みて胃の為に其の津液を行らすこと能わざれば、四肢水穀の気を稟くるを得ず。」

「黄帝がいう。「脾と胃とは、一つの膜を挟んで連ねているだけであるが、脾が胃に変わって津液を輸送するというのはどういう理由か。」

岐伯がいう。

「足の太陰脾経は、三陰と言いますが、その経脈は胃を貫いて脾に連属し、咽喉を絡っています。

このため太陰経の脈は胃の水穀の精気を手足の三つの陰経に送ることができるのです。

一方、足の陽明胃経は、足の太陰脾経の表にあたり、五臓六腑の栄養の供給源です。

このため太陰脾経が胃に変わって津液を送るといわれています。

五臓六腑はいずれも脾経を経て胃の水穀の気を受けています。

このため太陰脾経が胃に変わって津液を送ると言われています。」」

切経から陽明の熱の様な存在も気になったのですが、脾が立て直され陰液が生成される様になれば自然と落ち着くのか?

上の文、気になったので書き残します。

他に瘀血のできる位置もとても勉強になりました。

課題

相手を感じれた?時なんとなく相手の気持ちが移ってきて同じ様な状態になる事が少し増えたのですがこれはまた自分の課題とするところと違うのか。

良い事なのか悪い事なのかわかりませんし、一向に問題をクリアできていないのですが今までにはなかった感覚なので新鮮です。

今日の課題

今日の背候診で意識すること

・手で広くみる事を意識

・手の形をしっかり合わせる

・穴の反応を意識

・腠理の状態をみる

※考えながら行わないこと

勉強していて思ったこと

督脈は内熱をよく見立てるポイントらしい。

背中で臓腑の状態を確認する場合は第二行や第三行の方が重要なのではないかと思った。

素問 陰陽応象大論篇(第5)から その3

<学生向け 近日開催予定のイベント>

【学生向け勉強会のお知らせ】東洋医学概論をモノにしよう!

→(随時お問い合わせ受付中です!)

【学生向け勉強会】「素問を読もう!」申込み受付中です

→毎週火曜19時〜 または 毎週木曜13時〜(途中からの参加も可能です。)

こんにちは、大原です。

前回の続きです。

(前回の記事→素問 陰陽応象大論篇(第5)から)

(前回の記事→素問 陰陽応象大論篇(第5)から その2)

前回は、「陰為味」すなわち

飲食物は陰(地)の気によって生じるという記述から

考察していきました。

続いて、今回は「味」と「気」が

身体にどのように作用するかについてを

陰陽で考察していく内容になります。

【原文と読み下し】

・・・

陰味出下竅、陽氣出上竅。(陰味は下竅に出て、陽気は上竅に出(い)ず。)

味厚者為陰、薄為陰之陽。(味厚き者は陰と為し、薄きは陰の陽と為す。)

氣厚者為陽、薄為陽之陰。(気厚き者は陽と為し、薄きは陽の陰と為す。)

味厚則泄、薄則通。(味厚ければすなわち泄し、薄ければすなわち通ず。)

氣薄則発泄、厚則発熱。(気薄ければすなわち泄を発し、厚ければすなわち熱を発す。)

壮火之氣衰、少火之氣壮。(壮火の気は衰え、少火の気は壮んなり。)

壮火食氣、氣食少火、壮火散氣、少火生氣。(壮火は気を食らい、気は少火に食らい、壮火は気を散じ、少火は気を生ず。)

氣味辛甘発散為陽、酸苦涌泄為陰。(気味の辛甘は発散して陽と為し、酸苦は涌泄して陰と為す。)

1行目ですが、

味(身体を作る飲食物)と気(身体を動かすための力)は、

味は有形なので身体の下竅(=尿道・肛門)へおもむき、

気は無形なので身体の上竅(=目・耳・鼻・口)へおもむく、とあります。

この関係からすると、味と気を陰陽で分けると、

味は陰で気は陽となります。

そして2〜3行目、

厚い味は陰で、薄い味は陽、

厚い気は陽で、薄い気は陰であると続きます。

すなわち、味は陰に属するので、

厚い味は陰中の陰、薄い味は陰中の陽であり、

気は陽に属するので、

厚い気は陽中の陽、薄い気は陽中の陰である、とあります。

これは

陰が厚くなればさらに陰に傾き(=陰中の陰)、

陽が厚くなればさらに陽に傾く(=陽中の陽)ということです。

気や味について陰陽の分類がなされていますが、

これらをよりイメージしやすくするために

次のように具体的な食材を考えてみました。

(私のイメージですが・・・)

・厚い味 → 濃い味の食べ物:ラーメン、スイーツ、お酒のおつまみ、・・・

・薄い味 → 薄味の食べ物:おかゆ、豆腐、生野菜、だし汁・・・

気についても、飲食物で喩えてみると分かりやすいかも知れません。

・薄い気 → 程良い温度の料理、水、番茶、・・・

・厚い気 → お酒、熱々の料理、わさびなど鼻がツンとする薬味、・・・

といったところでしょうか?

これらが体内ではどのように働くかが4〜5行目にあります。

味厚則泄、→「泄」は泄瀉で下痢のことです。

薄則通。→「通」は気血がよく通じるということでしょう。

氣薄則発泄、→「発泄」とは発汗ということだと思います。

厚則発熱。→「発熱」はそのまま熱を発するということでしょう。

6行目から、「少火」と「壮火」という言葉が出てきます。

「壮火」とは壮(さか)んな火で、「気を散じ」とあることから

過度な陽気を表していると解釈され、これに対し、

「少火」とは「気を生ず」とあることから

正常な陽気を表していると解釈されます。

喩えると、

正常な体温ではなく、発熱した状態が続くと

体力が消耗してしまうようなことだと思います。

最後の行では

味の性質についての説明で

辛甘は発散する性質があるので陽、

酸苦は涌泄させる性質があるので陰、

とあり、五味の性質が書かれています。

「涌泄」とは吐下の作用すなわち

吐かせたり、下したりする作用をいうようです。

さて、五味の性質を陰陽で分けていますが、

なぜこのように分類されるのでしょう?考えてみます。

「辛」→ 働きは「散」 → 発散に働く → 陽

「甘」→ 働きは「緩」 → 気を緩める → 停滞している流れを動かす → 陽

「酸」→ 働きは「収」 → 引きしめる作用 → 陰

「苦」→ 働きは「堅」 → 固める作用 → 陰

(五味の働きについては

前回の記事→素問 陰陽応象大論篇(第5)から その2 を参照ください)

ということでしょうか。

また、五味にはあと1つ「鹹」がありますが

ここでは述べられていません。

考えてみますと

「鹹」→ 働きは「軟」 → 柔らかくする → 陽

となるかと思います。

味や気について、身体への作用を、

陰陽で考察してきました。

全体として抽象的な内容ではありますが、

自分なりに具体例を考えていくと面白いかも知れません。

参考文献

『黄帝内経 素問』 東洋学術出版社

先週の患者さん

先週の患者さん

以前見たことのある空気感だった。

脾虚がベースにあり気遣いをされる方。

ストレスを受けていてもどこか他に気を使われている。

ストレスを受けたとしても体質や本人の処理の仕方で傷つく臓腑は違う。

また、自身がここが気になると先生に報告した穴で治療するとどうなるか。

以前別の患者さんで聞いた話を思い出した。

匙加減を間違うときっと暴発してしまう。

直接的、表裏と二つの側面から難しいのかと想像。

フットサル

鍼灸とは全く別の話です。

フットサル選手の感覚を知りたくて、

「ガチガチの個サルより緩い個サルの方がドリブルが難しくないか?」と聞いてみた。

帰ってきた答えがブレースピードが早すぎると相手によっては反応できないから、そういう時は自身のプレースピードも下げてプレーするらしい。

ガチガチならガチガチ、小学生なら小学生とそこに応じたスピードでプレーすると上手くいく。

とは言ってもやはり自身に近い方が楽で、小学生相手が一番難しいらしいです。

色々役立てそうな感覚だと感じました。

手

手で覚える。

この事を明日はより強く意識いこうと思います。

その為にもきちんと集中します。

周辺

どんな状況でも周りへの意識を忘れずに。

そこが抜けた瞬間治療どころでは無くなる。

気遣い

受付をしていて、診察券を返すときに予約時にメールアドレスを伝える。

その時に自身が不親切な案内だった。

その事実が自身の課題を表していると思った。

改めるべき点。

優しくないといけない。