火の神様

コロナ禍になった頃から、時間を見つけては山歩きに行くようになりました。

私にとって山を歩く事はいろいろ得るものがあります。自然の領域に入る事で何となく心が癒されたり、その時の季節を強く感じることができますし、家に帰ってきた時にクタクタになりながらもある種の達成感をを得ることもできます。

今回は日頃からの運動不足の解消と、下半身を鍛える事が目的の一つです。私が行く山道はそれなりに舗装はされていますが、足元がでこぼこしていて、当然坂道や下り坂だったり、いろんな形の道があるので、身体を上手く使わないと転んだり滑ったりもしないとも限りません。それも山を楽しむ醍醐味です。

疲れにくい歩き方というのが、身体のどこに重心を置くかという事にもつながっているように思います。だんだん山歩きに慣れてくることができたら、身体の使い方も上手くなるのではないかと思っています。

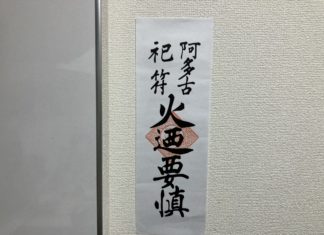

今日は嵐山の方にある愛宕山に行きました。山頂には愛宕神社があり、火伏せ、防火に霊験のある神社として知られています。

今回で3度目の参拝になりますが、なかなか登りがきつく、階段が多い参道なので、毎回登りが多い前半は来てしまった事に後悔します。やはり今回もそんな気分にさせられました。

そんな道ですが、小さなお子様を含む家族連れやご年配の方々なども登っています。

そういう光景を見ては励まされ、なんとか登りきりました。

そして神社に到着し、「火迺要慎(ひのようじん)」と書かれたお札を無事授かることができました。

また来年まで自宅の台所に新しいこのお札を貼っておきます。

おばあちゃん(95歳)と鍼

祖母(95歳)に鍼をしてあげて欲しいと、母から連絡がありました。

3年ぶりに施設に行ってきました。

傾眠状態が続き、食事、歩行は自力でできず、ADLは全介助。

両手を腕組みした状態で蹲ったような姿勢でした。

2ヶ月前から急に拘縮が悪化したようです。

担当の按摩師さんと電話で話したところ、

主動筋と拮抗筋を軽く摩った後、

声をかけながら他動介助運動すると伸ばせるそうです。

四肢共に正常関節可動域まで動かせると教えてもらいました。

体がいつも冷たいと職員さんや母からも聞いていましたが、

午前中に按摩師さんがマッサージをしてくれたのか

思っていたより顔色が良く四肢末端も温もりがありました。

ガチガチに固まった体。

人の手に触れらてもらえることは大切ですね。

今日の目的は祖母に鍼をすること。

傾眠しているので問診、舌診できず、

車椅子に乗った状態で、硬く組まれた腕が邪魔して脈診もかろうじてできる程度、腹診はできません。

四診総てが叶わない時もある。

「どんな体勢からでも診れること。」

「寝ることのできる状態でなくても、鍼を打てるように。」

事前に下野先生に相談し、アドバイスをいただいていたので少し落ち着いて取組めました。

下肢を切経しながら指を角度を変えながら当てて

反応があった所に鍼をしました。

寝て鍼をすることが当たり前だと思っていたので、車椅子に乗った人への施術は初めてでした。

背中は車椅子の背もたれに当たり、

鍼ができなかったので肩甲骨下角を軽擦してみると、

「ああ、気持ちいい」

と傾眠していたのに目を開いて大声を上げました。

祖母がどうなりたいのか、

問診ができず分かりませんでしたが、

ずっと顰めっ面をしていた、

これがサインだったと気づきました。

緊張が続いて不快だったんだなと。

脈が引き締まり、ほんの少し自発運動が起きました。

鼻水、涙が出て、手足はじんわり発汗していました。

偶然で起きたことにはならいように

反応のあった所と体の変化を結びつけ考察したいのですが中々難しい。

制約の中での施術は非常に勉強になりました。

ありがとう、おばあちゃん。

鍼をするため、定期的に祖母の元に通います。

朗読、会話

朗読

最近人に合わせるって難しいなと痛感しています。

合わせにいったらより合わなくなる感じがします。

正直どうしようかと悩み中なのですが、何かしらやっていかないと変わらないので色々試していっています。

最近試し始めた事が人の朗読しているところの真似です。

心から入れれば一番いいのでしょうけど、できていないのでまずは形から入ろうと思ってYouTubeなどで人が行なっている朗読を真似してみています。

人との会話中に全く同じ事をしていたら違和感が生まれそうですが、相手と同じ事をする必要があるので少しは相手の理解に繋がる気がします。

また、長い文章になると腹から声が出ていないと読みきる事ができないので伝わりやすい声を出さなければいけなかったり、瞬発的に言葉を出す訓練にもなります。

会話

ストレスなく一緒に過ごせる人は波長が合って自然に過ごせる。

家族でも体調不良を起こすと様子が違ってくるので違和感から色々察知しやすいと言った話をよく聞く。

違和感を察知できるのは、同じ空気感をもった人の違和感だと思う。

鍼灸院には若者からお年寄りまで幅広い年齢の方が来るし、色んな個性を持っている。

そういった相手を理解しようと思えば尊重しなければ話は始まらない。

綺麗なものばかりに囲まれているとそう言った人にしか対応できなくなるし、逆もそうなる。

本当に会話上手な人は違和感を感じない。

きっと一致してるんだと思う。

ネガティブなもの

会話の中でネガティブなものが出てくるとそれに同意してはいけない。

もっていかれる。

ただ真っ向から否定するとそれもまた問題なので違和感を感じさせずにかわす必要がある。

心得

4月からモデル患者さんを診る機会をいただいています。

治療を通して患者さんが感動する姿に

鍼師という職業はかけがえのないものだと感じます。

「こうなりたい!」と

憧れ目標にできる鍼師が目前にいるのですから。

先日、3名の患者さんを診させていただき、

それはもう今まで体験したことのないくらい

クタクタになりました。

毎日何十人もの患者さんを治療する

先生方が超人に見えます。

一体何をどうしたか、思い出す事だけで精一杯。

記憶がないところもあります。

先生に教えていただいた言葉も

拾えなくなるくらいフラフラでパニックで悔しい。

「誰でも通る道ですよ」と下野先生は言います。

学術も実技もまだまだですが、

心身の持っていき方が一番難しいです。

臨床に出る上の心得や自分の立ち位置について

日々考えさせられます。

「自分」ではなく、「患者さん」が主役。

「自分」は横に置いといて…

自分が出来ないということへの

不安、甘え、恐れ、緊張など

諸々の感情が現場の空間や治療に影響します。

「自分の緊張ではなく、治療に対して緊張感を持つように。」

と院長も仰ります。

できないといっても、場数を重ねて

解決するものもあるかもしれません。

主語を自分としない方法も

アドバイスをいただいたので

視点を変えてみます。

良いパフォーマンスができるように、

体力と集中力を温存する方法。

消耗しても回復する方法も課題です。

色々と書いてみましたが、

正直今回の件は具現化することが

とても難しいです。

課題は山積みですが、

ラップを刻むように登っていけばと思います。

身体重心位置

先日、診療の合間の時間に刺鍼の仕方を教わる機会がありました。

直接、丁寧に刺鍼時のポイントをご指導いただいてとてもありたく、貴重な経験でした。

しかし実際、その場で教わったことをそっくり模倣してみようとしてもなかなか同じようには出来ませんでした。

何事においても、技術というものは奥深く難しいものなのだといつも思い知らされます。

私の場合は先ず姿勢からして不自然なようで、切経や脈診のときにも指摘されていたのですが、体の重心がズレているとのことです。

なので治療を行う上での一連の流れで行う型が不自然に映るみたいです。

院長にも腰に重心をもってくるように度々指摘されます。

私の場合は重心が上の方にずれていて背中の方に上がっているようなのです。

そのせいで身体を上手く使うことができず、無駄に力が入ったり、身体が硬くなっているせいで動作が不自然に映る原因になっているようです。

ネットで調べてみると、運動学において立っている時の重心の位置は一般的に骨盤内(仙骨のやや前方)のようです。

どうやらキーポイントは骨盤の歪み?

もう少し身体の重心を正常位値に持っていくための改善法を調べてみようと思います。

勉強会など

先日勉強会で症例検討を行いました。

その際に気になった点を書いていきます。

舌

状態から考えて陰液の欠乏、熱、正気の弱りが考えられる。

脈

Oさんから教えていただいた感覚から

瘀血、虚熱、正気の弱りが伺えた。

切経も含めて、まずは脾と胃の関係を考え直したい。

また、症状からして脾気虚を原因とした脾陰虚の様なニュアンスも感じます。

これが原因で病理産物も生成されたのか。

現代語訳 黄帝内経素問上巻 太陰陽明論篇

「四肢は皆気を胃に稟くけども、経に至ることを得ず。必ず脾に因りて、乃ち稟くることを得るなり。

今 脾病みて胃の為に其の津液を行らすこと能わざれば、四肢水穀の気を稟くるを得ず。」

「黄帝がいう。「脾と胃とは、一つの膜を挟んで連ねているだけであるが、脾が胃に変わって津液を輸送するというのはどういう理由か。」

岐伯がいう。

「足の太陰脾経は、三陰と言いますが、その経脈は胃を貫いて脾に連属し、咽喉を絡っています。

このため太陰経の脈は胃の水穀の精気を手足の三つの陰経に送ることができるのです。

一方、足の陽明胃経は、足の太陰脾経の表にあたり、五臓六腑の栄養の供給源です。

このため太陰脾経が胃に変わって津液を送るといわれています。

五臓六腑はいずれも脾経を経て胃の水穀の気を受けています。

このため太陰脾経が胃に変わって津液を送ると言われています。」」

切経から陽明の熱の様な存在も気になったのですが、脾が立て直され陰液が生成される様になれば自然と落ち着くのか?

上の文、気になったので書き残します。

他に瘀血のできる位置もとても勉強になりました。

課題

相手を感じれた?時なんとなく相手の気持ちが移ってきて同じ様な状態になる事が少し増えたのですがこれはまた自分の課題とするところと違うのか。

良い事なのか悪い事なのかわかりませんし、一向に問題をクリアできていないのですが今までにはなかった感覚なので新鮮です。

外界への扉

皮膚は外界と内界を隔ててくれる人体最大の臓器です。

(膈といえば、いろんな邪が停滞して潜んでいそうなイメージが湧きます)

また皮膚は肺のように呼吸をしているといいますし、また体内の老廃物を汗として分泌排泄しているというのですから、五臓でいうと肺と大腸ということになります。

一方で「皮膚は内臓の鏡」とも言いますので、肺・大腸に限定するものでもなく、五臓全体と関わっている臓器ともいえます。

体表観察をしていると皮膚はいろんな情報を発信しているのを診てとれます。

●肌の色、ツヤ感

くすんでいる、青ずんだ、焦げた、赤らんでいる、血の気が引いたなど

●毛穴の状態・肌目

ザラザラ、ゴワゴワ、ラップのような、シワシワなど

●肌の温度

冷えている、あったかい、熱いなど

●発汗具合

サラサラ、つるつる、カサカサ、しっとり、ベタベタなど

●肌の弾力・緊張・弛緩・膨隆・陥没

ブヨブヨ、ふっくら、もちもち、カチカチ、パンパンなど

●肌感覚

くすぐったい、ゾワゾワする、気持ちがいい、苦しい、チクチクする、痛いなど

これらの情報が具体的にどういう状態を表しているのか、どの臓腑経絡からのメッセージなのかを読み取るのはまだまだ難しい部分も多いですが、今後、舌や脈、腹診などともっと紐付けできるようにしていけたらと思います。

不問診断学

「不問診断学でいきましょうかー」

突然の下野先生のひと言に???

望聞問切の「問」を省くということだそうです。

思い返すと…

短時間で何人もの患者さんを診ておられる下野先生は、必要なことを聞いて日頃から不問診断に近いことをされているのかなと思います。

私がやってることは、望聞問切の「問」だけです。

問診の場に色々と引き出そうと、長くなってしまいます。

それは、やはり私の中で切経と病因病機が紐付けされていないから、問診に頼りたくなるのだろうなと思います。

でも、問診しても取捨選択できないし、

果たしてそこまで必要なんか?

「頭痛」といわれて、

頭痛の病因を見てもあまりにもいっぱいで、

え?肝火かな?脾虚かな?

とかあれこれ考えるから混乱。

「難聴」「目が痛い」「鼻水」…

聞けば聴くほどいっぱい症状が出てきて、

全部調べたところで、パズルのピースみたいにピタッとはまるまで何時間もかけて、結局辻褄が合わず答えも出ず…あ、こりゃ私の身がもたへん。

何週間か前に下野先生が仰っていた

「近所だし」という言葉が今となってジワジワ来ます。

それなら、もっと大きく捉えて、清竅に行き渡らない生理学を調べた方がシンプルではないのかな?

患者さんには申し訳ないけれど、

「あ、はい、頭痛ですか」

と、サラッと通り過ぎて行った方が良いのかもしれません。

まだ1回だけですが、不問診断学、やってみると面白いですね。

今の私は聞いてもわかんないんだし、

聞いたとて結局自己満足なのかもしれません。

○ 写真のこと

ヒレンジャク

GW、実家でBBQをしていたら聞き慣れない鳥の声。

日本にいるのは冬で個体数は少なく、とても珍しい鳥だそうです。

休息日

脱コロナへ向けてのGW。

このGW明ければ、新型コロナの感染症法の位置付けも2類から5類へ移行されるとのこと。街の雰囲気も少しは気にしつつも、かなり開放的になってきているのは間違いない感じです。

正直、私もコロナ疲れ。

でもこのGW、どこに出かけても大抵は人混みは避けられないでしょう。訪日外国人も日増しに増えつつあるといいますし。

どこか開放的になれる場所はないかと探していたところ、やっぱり街ではなく、山でしょうということで、奈良の葛城山に行く運びになりました。→大正解

葛城山といえばツツジが有名なんですね。恥ずかしながらこの歳まで知らなかったです。

それにツツジと言っても街中でよく見かけるツツジとは見た目が違っていて、可愛らしく慎ましい小ぶりの花で、ヤマツツジと呼ばれているようです。

それから今は便利な世の中なんですね。葛城山のサイトをググれば、頂上に設置された定点カメラで今のツツジの咲き具合を10分更新で確認することができるんです。まぁなんて親切なんでしょう。

お陰で数日前まで五分咲きでしたが、当日は見ごろに変わったのを確認して、最高のコンディションでツツジを堪能することができました。

ツツジの燃えるような赤。

青い空と新緑を背景にとてもよく映えてました。

いっぱいいっぱいよい空気を吸って帰ります。

そして来週からまた日常に戻らなくては。

気虚

先日知り合いの体を見せてもらった。

責任のある立場で頭を使う事が多く、時間や食欲の関係もあり朝食抜きが多い、手首足首が細い、声が小さい、食欲不振、低血圧、真面目など

脈は微かに弦数だけども大きな問題は脈がとても弱い事

舌は辺縁に赤みが見られるが薄く小さく、微かに膩苔が乗る程度

お腹は氣滯もあるが、脾胃を示すところが頼りないのが1番の問題。

太衝、足三里がメインで太谿に軽い反応も気になった。

ここからが自分の課題の本番で、翌日相手の状況を再現してみた。

まずは同じ条件にしてみようと

朝食抜きで16時まで外でひたすら勉強で

頭脳労働+脾胃の弱り

という状態を作ってみた。

腹部は弱々しい感じになり、足三里にも反応が出て、脈も弱々しくなった。

この時、精神状態としては本当に絶望的。

経別が心と直接連絡しているからかな。

相手の立場に立ってみる。

こんな気持ちの時には相手にどう接して欲しい?

その時の自分の振る舞いはどうだったか?

あの時の相手の体勢は何を意味する?

省みて気をつけるべき点が沢山出てくる。

脾という点から見ても

臓腑経絡学P111

「臨床的にみても、脾の陽気を増す事が如何に重要であるかを示している。脾に陰虚・血虚がほとんどないのはこの為であり、脾の臓を動かす場合は、乾かす事がポイントとなってくる。

漢方薬でも茯苓、白朮をよく使うのはこの為で、穴では足三里が重要になってくる。」

自宅に戻り、食前に足三里に鍼を5分置鍼。

刺した直後にお腹にも変化が出ていました。

食欲、精神ともに上手く戻ったのですが置鍼時間が長かった為か逆上せてくる感覚もあった。

繊細な操作が必要だと思いました。

興味

色んなことを知っていかなければいけない。

体験するのが一番手っ取り早いんだろうなと思います。

色々遊ぼう。

参考資料:臓腑経絡学 アルテミシア 監修 藤本蓮風