仕事の帰りに少彦名神社

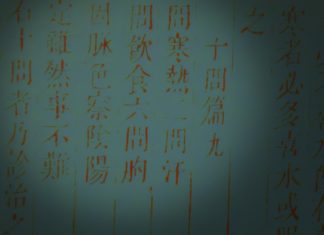

少彦名神社

【御鎮座】

道修町には、明暦四年(1658)頃から薬種商が集まっており、享保七年(1722)

124軒が幕府より道修町薬種中買仲間として公認された。

この仲間が生命に関する薬を神の御加護のもとに間違いなく取り扱えるよう、中国の薬祖神・神農氏と共に、

安永九年(1780)京都・五条天神から少彦名命をお招きして、仲間会所(現在地)におお祀りした。(引用:神社の案内より)

(´ー`)

仕事の帰りに足を延ばし、少彦名神社に参拝に行ってきました。

御鎮座より今年で240年という事で、お薬と大阪との長い付き合いを感じます。

学生時代より度々お参りに来ておりますが、卒業後では初めて来させて頂き、試験合格のお礼をさせて頂きました。

卒業し、鍼灸師となった立場で神様に手を合わすというのは違った思いがあります。

本日は梅雨時の隙間、暑さは止みませんが、良い風が吹いていたように思いました。

五行大義(05)

【更】

01:かえる、あらためる

02:かわる、あらたまる

03:こもごも、かわるがわる

04:さきもり、交代して役に服する義

05:夜閒の時限の稱呼(称呼:よび名)

06:つぐ、つづく

07:つぐなう

08:経る

09:ふける、すぎる

10:よい

11:としより

12:姓

從革

金曰從革。從革者、革更也。從範而更。

形革成器也。西方物旣成、殺氣之盛。

故秋氣起、而鷹隼撃、春氣動、而鷹隼化。此殺生之二端。

是以白露爲露。露者殺伐之表。

王者敎兵、兵集戎事、以誅不義、禁暴亂、以安百姓。

古之人君、安不忘危、以戒不虞。

故曰、天下雖安、忘戰者危、國邑雖强、好戰必亡。

殺伐必應義。應義則金氣順。

金氣順、則如其性。如其性者、工治鑄作、革形成器。

如人君樂侵凌、好攻戰、貧色賂、輕百姓之命、

人民騒動、則金失其性、治鑄不化、凝滯渠堅、不成者衆。

秋時萬物皆熟、百穀已熟。

若逆金氣、則萬物不成。故曰金不從革。

金は従革という。従革なるもの、革は更なり。範にしたがい更となす。

形あらたまりて器を成すなり。西方の物、既になりて殺氣盛んなり。

故に秋氣が起こりて鷹隼を撃ち、春氣動きて鷹隼を化す。これ殺生の二端なり。

これをもって白露は露となす。露なるもの殺伐の表なり。

王なるもの兵に教え、兵を戎事の為にで集め、以って不義をうち、暴乱を禁じ、もって百姓を安ず。

古の人君、安ずれど危うきを忘れず、もって不具をいましめる。

故にいわく、天下が安といえども、戦いを忘れたものは危うき、国邑が強といえども、戦いを好めば必ず亡ぶ。

殺伐は必ず義に応ず。義は則ち金氣の順に応ず。

金氣の順、その性のごとく。その性の如くは、工治・鋳作し、形をあらため器をなす。

もし人君が侵凌を楽しみ、攻戦を好み、色賂をむさぼり、百姓の命を軽んじ、

人民の騒動、則ち金がその性を失い、治鋳は化せずに、凝滞し渠堅する、ならないもの衆し。

秋は万物みな熟し、百穀はすでに熟す。

若し金氣に逆らえば、則ち万物ならず。故に金は従革せずという。

【参考文献】

『五行大義』明德出版社

『大漢和辞典(第5巻、962頁)』大修館書店

痰飲(02)

脾虚湿盛

脾陽不足の為に運化機能が働くなった為に、水湿が停滞する病気変化。

食生活の不摂生や冷たいものばかりを飲む、寒湿を感受する、雨に濡れる、

湿潤な土地に長く住むなどすれば、寒湿の邪が表から理に入り込むので、脾陽不足となる。

【病理】

1、寒湿困脾

寒湿を外感したり、食生活の不摂生、生ものや冷たいものを好んで食べたりすれば脾陽を痛める。

運化機能が失調し寒湿の停滞により寒湿困脾という病理が起きる。

2、寒陰内停

寒湿の邪が脾を傷り、陽気を損傷するために湿が集まって陰となり中焦に停滞する。

3、湿聚生痰

湿が集まり痰になれば、様々な疾患を誘発する原因となる。

4、脾虚水泛

脾が虚して湿を制御することが出来ないという病理。

湿濁が中焦に塞がって痰飲となるが、悪化すれば蓄積した水湿が皮膚に溢れ浮腫となる。

漢方薬

【和解剤】

・当帰芍薬散(金匱要略)

効能:補血調肝、運脾除湿

主治:肝氣乗脾(肝血虚、脾虚湿滞)

【補益剤】

・参苓白朮散(和剤局方)

効能:益氣健脾、慈補脾陰、渗湿止瀉

主治:脾氣陰両虚、脾虚湿盛

瀕湖脉学四言訣

滑脉と渋脉の主病

滑脉主痰、或傷於食。

下為畜血、上為吐逆。

渋脉少血、或中寒湿。

反胃結腸、自汗厥逆。

滑脉は痰をつかさどり、あるいは食において破る。

下りて畜血をなし、上がりて吐逆をなす。

渋脉は少血なり、あるいは寒湿にあたる。

胃に反し便秘をなし、自汗し胸腹激痛に両足冷え苦しく食事もできない。

【参考文献】

『中医病因病機学』東洋学術出版社

『中医臨床のための 方剤学』医歯薬出版株式会社

『中医脉学と瀕湖脉学』たにぐち書店

脈診(02)

四季の脉(瀕湖脉学)

春弦夏洪、秋毛冬石。

四季和緩、是謂平脉。

太過実強、病生於外、不及虚微、病生於内。

四時百病、胃気為本。

脉貴有神、不可不審。

春は弦脉、夏は洪脉、秋は毛脉、冬は石脉。

四季に和緩して、これを平脉という。

太過し実強は病が外より生じ、不及し虚微すれば病が内より生ずる。

四時の百病は、胃気を本となす。

脉貴は神を有し、詳しく知ろうとしないという事はあってはならない。

(゜-゜)

院長はじめ、先生方にご教授をうける中において、脉中を問われることがあります。

正直、悶絶しますが、詳細を感受するのに精一杯であったりします。

四季に脉があり、個体差があり、

脉が強くなるという事だけが、治療後において正とは限らないように思います。

【参考文献】

『中医脉学と瀕湖脉学』たにぐち書店

『大漢和辞典(第三巻、P1101「審」)』大修館書店

五行大義(04)

稼穡

土爰稼穡。稼穡者、種曰稼、歛曰穡。

土爲地道、萬物貫穿而生。故曰稼穡。

土居中、以主四季、成四時。

中央爲内事。宮室夫婦親屬之象。

古者天子至於士人、宮室寝處、皆有高卑節度。

與其過也寧儉。禹卑宮室孔子善之。

后夫人左右妾媵有差、九族有序、骨肉有恩、

爲百姓之所軌則、則如牝。

順中和之氣、則土得其性。

得其性、則百穀實、而稼穡成。

如人君縦意、廣宮室臺榭、鏤雕五色、罷盡人力、

親踈無別、妻妾過度、則土失其性。

土失其性則氣亂、稼穡不成、故五穀不登、風霧爲害。

故曰土不稼穡。

土は稼穡。稼穡とは、種を稼といい、歛を穡という。

土は地道。万物は貫穿して生ず。故に稼穡という。

土は中にあり、四季を主り、四時を成す。

中央を内事となす。宮室、夫婦、親属の象なり。

古なる者、天子から士人に至るまで、宮室、寝処、皆が高卑の節度を有する。

その過を興するよりは、むしろ倹なり。禹は宮室を卑し、孔子はこれを善とす。

后、夫人、左右の妾媵に差を有し、九族に序を有し、骨肉に恩を有し、

百姓の軌則のところとなす、すなわち牝のごとし。

中和の氣に順じ、すなわち土はその性を得。

その性を得れば、すなわち百穀を実して、稼穡をなす。

もし人君の意をほしいままにし、宮室、台榭をひろめ、五色の鏤雕、人力を罷つくし、

親踈に別を無くし、妻妾の度を過ぐれば、すなわち土はその性を失う。

土はその性を失えば氣が乱れ、稼穡ならず、ゆえに五穀を登せず、風霧の害をなす。

ゆえに曰く、土は稼穡せず。

【参考文献】

『五行大義』明德出版社

『漢語林』大修館書店

『新版 東洋医学概論』医道の日本社

痰飲(1)

痰飲について、『中医病因病機学(主編:宋 鷺冰、翻訳: 柴崎 瑛子)』の第9章

「内生要因」より、古典からの引用部分を抜き出す。

「千金方衍義」

その根源が不足すれば、日がたつにつれ水の精華は混濁してゆき、ついには痰飲が出来る。

そして必ず先ず呼吸した大気が及ばないところに集まるので、腸から脇、そして四肢へと達し、

しだいに胸膈へと浸蝕していき、ますます乱れていく。

つまり痰飲の病で胃から始まらないものはない。

「儒問事親」

飲ができるためには原因が五つある。それは憤慨を抑えたことによるもの、疲労によるもの、

思慮が過ぎたためのもの、飲痛によるもの、そして発熱に冷えに損傷されたためのものである。

「医碥」

痰自体は自分の津液であり、・・その静粛機能を失って加熱すれば、

津液が火に煮詰められ、粘っこい濁物に変わる。

また温が失われて寒が過剰になれば、津液が寒のために停滞し、次第に凝結して痰ができる。

「三因方」

飲食過多で道楽にふけり、大声を張り上げてひどく疲れ、運動が適当でなければ、

津液が巡らず、集まって痰飲になる。これは不内外因に属する。

「直指方」

水と飲と起源が同じだが名前が異なる。

人は脾土が欠損しているだけで飲んだ水がいつまでも転化できなかったり心下に停滞したり、

脇間に集まったり、経絡に入ったり、膀胱に溢れたりし、そのために病気になることがよくある。

「本草綱目」

痰涎などは気に従って上下し、入り込めないところはない。

心に入れば竅を惑わせて癲癇・うわ言・幻視などをひき起こす。

【参考文献】

「やさしい中医学入門」東洋学術出版社

「中医病因病機学」東洋学術出版社

備忘録(1)

アルバイトとして障害者の介助や老人の介護をおこなっておりますが、

今回は、とある方の入浴を介助いたします。

洗髪の際、

ゴシゴシ、ゴシゴシ、、

Aさん「もっと強くして下さい。」

稲垣 「大丈夫ですか?それでは。」

ゴシゴシ、ゴシゴシ、、(結構強くしてるけど大丈夫かな?)

Aさん「もっと強くして下さい。」

稲垣 「(゚д゚)!えっ(マジで!)。わかりました。」

ゴシゴシ、ゴシゴシ、、

Aさん「強くやり過ぎて、昔は血が出たことがあるんですが、それが良いんです。

HAHAHAHAHAHA。」

稲垣 「・・・。」

Aさん「でも、寝不足の時は強さに耐えれない時があるんです。」

★ ”養蔵”できない事での、”皮毛”への影響を思う。

脾の運化について

今回は、五臓の脾の働きのひとつ、運化について整理しました。

脾は中焦にあって

気や血を生み出す働きを担う。

脾は運化を主る、と表される。

どのようにして気血を生むのかーそれは毎日の食事を通して行われる

運化の意味はー運ぶこと、変化させること

脾の運化にはざっくりと次のふたつの側面から成る。

飲食物を消化・吸収して得られた水穀の気をからだ全体に運ぶ(運化水穀)

そして、飲食物の消化・吸収・運搬を通して、からだ全体の水の流れを調節する(運化水液)

脾が弱ると消化・吸収が正常に行えなくなる、気や血が足りなくなる。

そして、運化水液の働きが弱り、からだに停滞する。

食べることで体が作られ維持される、

それは生きる為の土台になる。

別の視点では、

エネルギーや栄養を運ぶ働きを担う脾胃が元気だからこそ、

そのほかの臓腑もしっかりと働ける。

そして、臓腑や器官に必要な水液が届けられる(排出が行われる)

ー「後天の本」「気血生化の源」

肺は呼吸を通して、気という、より軽いものを扱う。

脾は運化を通して、地の気や水液をからだ全体に送り巡らす。

階層は違えど必要不可欠なふたつが、上焦と中焦で働いている。

どのように関わり合いながら機能しているのか、

今後、深めていきたいと思います。

____________________________________________

【参考文献】

『中医学ってなんだろう』東洋学術出版社

五行大義(3)

炎上

火曰炎上。炎上者南方揚光輝、在盛夏氣極上。

故曰炎上。王者向明而治。蓋取其象。

古者明王南面聽政、攬海内雄俊、積之於朝、以助明也。

退邪佞之人臣、投之於野以通壅塞。

任得其人則天下大治、垂拱無爲。

易以離爲火爲明。重離重明、則君臣倶明也。明則順火氣。

火氣順、則如其性。如其性則能成熟、順人士之用。

用之則起、捨之則止。

若人君不明、遠賢良進讒佞、棄法律疎骨肉、

殺忠諫赦罪人廢嫡立庶、以妾爲妻、則火失其性、不用則起、

隨風斜行、焚宗廟宮室燎于民居。

故曰火不炎上。

火は炎上という。炎上なるもの南方に光輝を揚げ、盛夏にあって氣が極まり上がる。

故に炎上という。王なるもの明りに向かって治る。およそ、その象をとる。

明王、南面し政を聴き、海内の雄俊をとり、朝廷に積み、もって明を助ける。

邪佞の人臣退き、これを野に投げ、もって壅塞を通ず。

得たその人に任せ、すなわち天下大きく治み、垂拱になすなし。

易は離をもって火となし、明となす。離を重んじ、明を重んじれば、則ち君臣ともに明らかなり。明、則ち火氣の順なり。

火氣の順、則ちその性のごとし。その性のごとくは則ち能く成熟し、人士の用に順ず。

これを用いて則ち起こり、之を捨てれば則ち止む。

もし人君、明からずして、賢良に遠く讒佞に進め、法律を棄て骨肉を疎み、

忠諫を殺し罪人を赦し、嫡を廢して庶をたて、妾をもって妻となせば、則ち火はその性を失い、用いざるに起こり、

風に随いて斜めに行き、宗廟・宮室を焚き、民居を燎く。

故に火に炎上せずという。

【参考文献】

『五行大義』明德出版社

『漢辞海』三省堂

『易経』徳間書店

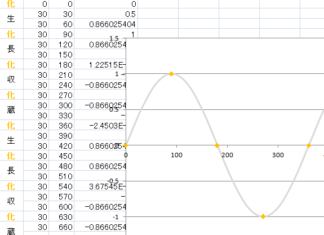

y=sinθ(1)

素問 六微旨大論篇 第六十八

帝曰.

遲速往復.風所由生.而化而變.故因盛衰之變耳.

成敗倚伏.遊乎中.何也.

岐伯曰.成敗倚伏.生乎動.動而不已.則變作矣.

帝曰.有期乎.

岐伯曰.不生不化.靜之期也.

帝曰.不生化乎.

岐伯曰.

出入廢.則神機化滅.升降息.則氣立孤危.故非出入.則無以生長壯老已.

非升降.則無以生長化收藏.

是以升降出入.無器不有.

故器者生化之宇.器散則分之生化息矣.

故無不出入.無不升降.化有小大.期有近遠.四者之有.而貴常守.反常則災害至矣.

故曰.無形無患.

此之謂也.

帝曰善.有不生不化乎.

岐伯曰.悉乎哉問也.與道合同.惟眞人也.

帝曰善.

帝曰く、遅速と往復とは、風の生ずる故由にして、しかして化し、しかして変ずるは、故より盛衰に因るの変のみ。

成敗倚伏して中に遊ぶとは、何ぞや。

岐伯曰く、成敗は倚伏して、動より生じ、動きて已まざれば、すなわち変作こる。

帝曰く、生化せざるか。岐伯曰く、出入廃されれば、すなわち神機は化して滅し、升降息めば、すなわち気立は孤にして危うし。

ゆえに出入するにあらざれば、すなわちもって生・長・壮・老・已するなく、升降するにあらざれば、すなわちもって生・長・化・収・蔵するなし。

ここをもって升降・出入は、器としてあらざるなし。ゆえに器なる者は生化の宇にして器散ずればすなわちこれを分かち、生化息まん。

ゆえに出入せざるなく、升降せざるなし。

化に小大あり、期に近遠あり。四者これあれば、常の守らるるを貴び、常に反すれば、すなわち災害至る。ゆえに曰く、形なければ患いなし、と。

此れをこれ謂(『現代語訳 黄帝内経素問 下』P91より抜粋 訳:松村巧)

『生・長・壮・老・已』

『生・長・化・収・蔵』

韻を踏んだ二つの言葉。

この章においては『化する』という”ターニングポイント”としての動詞が重要に思います。

生長【陽】から収蔵(老已)【陰】への変換に着目してみた訳を考えてみました。

『生長・壮・老已』

『生長・化・収蔵』

『生長・壮・老已』

生長して→壮じて(大人になって)→老已(年老い亡くなる)する

『生長・化・収蔵』

生長して→化して(変化して)→収蔵する

【参考文献】

『黄帝内經』中医古籍出版社

『現代語訳 黄帝内経素問 下』東洋学術出版社