噯と曖

読み物で、漢字の微妙な使い方の違いに時折立ち止まる事があります。

例えば、『井、滎、兪、經、合』の”滎”が”榮”となっていたり。

「ん?」となってしまう時です。

今回は”噯”と”曖”について

口へん、日へんの微妙な違いなのですが。

噯(あい)

1⃣いき。あたたかい氣。

2⃣おくび。

曖(あい)

1⃣かげる。かげって、ハッキリしない。

2⃣くらい。暗くて見えない。

↓

例:曖昧(あいまい)ハッキリしない。紛らわしい。

つまりゲップは

”噯氣(あいき)”であって”曖氣(あいき)”ではないのですが、この漢字の入れ替えが多いように思います。

因みに

”噫気(あいき)”もゲップ。

噫氣(あいき)

1⃣吐き出すいき。呼氣。

2⃣おくび。食べた過ぎた時など、胃にたまったガスの口腔外に出るもの。

噯氣(あいき)

1⃣おくび。吹呿。噫気。

噯の意味より、噫氣よりも噯氣の方が少し温度が高いゲップに感じるのは気のせいでしょうか。

【参考文献】

『大漢和辞典』(株)大修館書店

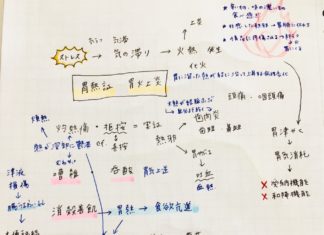

胃火上炎について

胃熱証について学んでいて気づいたことです。

胃火上炎:胃で滞った熱が経に沿って上昇する病理変化

胃熱が強くなると上方へ昇る。

辛い物、アルコール、脂っぽいものなど刺激の強いものの取り過ぎ

外感した熱邪が胃に伝わること

ストレスなど情志に内傷され肝鬱が起こること

などによる火熱化火により胃の津液が損傷して胃気が消耗する。

→受納、和降の機能低下が起こる

胃津が損傷され、腸の潤いがなくなる→大便秘結

+胃熱の亢進により胃濁を伴って上昇→口臭発生

消化器の機能失調→胃気上逆?→呑酸

胃熱→口渇、冷たいものが欲しくなる、食欲亢進

深部で熱が鬱滞→口渇、煩熱、嘈雑、灼熱痛←拒按

熱邪が胃を破る→吐血

火熱が経脈を塞ぐ→血分が乾く→歯肉炎、歯周炎

胃で水穀を受納できない→食欲低下?→水穀を得られない

→気血不足?→津液不足亢進

胃に火熱が発生→上炎→頭痛、咽頭痛、顎、顔面部の腫れ

(経に沿って熱が上昇するため)

熱は摂取した水穀をどんどん消化する働きがあり、食べても食べても

空腹感を感じてしまう状態になる。

お正月に胃熱によって食欲が亢進するのは何故なのか、と考えていましたが

この症状のことを、「消穀善飢」ということがわかりました。

【memo】

肝鬱との関連

水穀を消化することで火熱は更に強くなってしまうのか?

水穀を入れないことで火熱が鎮まることはあるのか?

(火熱の原因による?)

胃濁とは 胃で本来降ろすはずだったものなのか?

消化しきれなかったもの、ということなのか?

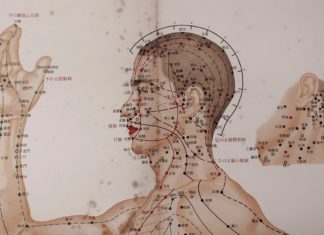

異名同穴への一考察。

稲垣さんが

以前に異名同穴①という記事を作ってくれた。

こういった勉強はやはり重要であり、

今後の為には必ずなると思う。

そういった訳で、僕も考察を挙げてみよと思う。

経穴は元々孔穴と呼ばれており、

『素問』以前の古代では

臓腑との関連性と言うものはほぼ分かっていなかったようだが、

それが『黄帝内経』(ここではこう記しておきましょう)の編纂により、

中国医学の基礎ができ、

それ以後『難経』や『傷寒論』へと続いたと考えられている。

それに合わせ経穴の研究も始まり、

夫々 名前がつけられたのだと。

これが、現在の基本的な考え方だと僕は思う。

ただ稲垣さんが記したように、

経穴には様々な名前(原文には一名●●と記す)があり、

これに関しては、

単純に様々な流派が存在したと考える。

これは真柳誠氏の書籍等も含め考えたのだが、

一例として『黄帝内経』を基礎とした”黄帝流派”、

そして鍼の名医であった”扁鵲流派”があったのだと思う。

流派が違うというのは、

現代の鍼灸流派で言うと、考え方、捉え方の違いくらいだと思うが、

当時は実際に『黄帝内経』だけでなく、

様々な治療集団があり(元々 統一されてない国であったし)、

全て根底から異なっていたのではないか。

そうなると、

治療に使う経穴名というものも全然変わり、

それを後世の医家達が『明堂』のような書物を編纂する際に

色々な書籍を参考にした結果、

こういうものになったのであろうと。

で、『黄帝内経』を基礎とした書物が遺っていたから

これを基軸に経穴名もつくられたのでは?と考えた。

まぁ、どこにも確証がないので、

一意見として。

【学生向け勉強会】「素問を読もう!」終了しました

以下、終了しました。

再会する場合はまたお知らせいたします。

2018年10月

----------------------------------------------------------------------

こんにちは、一鍼堂の大原です。

鍼灸学生の皆さんへお知らせです。

この春から、東洋医学のバイブルである黄帝内経を

週1回ペースで読んでいこうという勉強会を

開催しております。

(素問を最初から読んでいってます。)

いつでも参加可能ですので

気になる方はぜひお問い合わせください!

次のうち、どれかにあてはまる方にオススメです↓↓

「黄帝内経を読んだ方が良いと言われたけれど、どうやって読んだら良いか分からない」

「自分一人では勉強がなかなか続かない」

「将来は、東洋医学の伝統的な考えに基づく鍼灸治療を行っていきたい」

「黄帝内経に書かれている内容を、実際に読んで学んでいきたい」

週1回ペースで素問を読んでいくことで、

半年後には漢文を読めるようになることを

目標にしたいと思います。

興味がありましたらぜひお問い合わせください!

参加希望・お問い合わせはこちらへ↓

学生向け勉強会フォーム

↑「エントリーしたい議題」の欄に

「火曜」か「木曜」のどちらかをご記入ください。

以下、詳細です。

【予定内容】

座学で、黄帝内経(素問)の内容を読み合わせていく。

目標としては「週1回ペースで古典に触れていくことで、

半年後には漢文を読めるようになる」

【参加対象】

鍼灸学生(1年生~3年生)

【日時】

(1)火曜の部

毎週火曜日 19時00分 ~ 20時30分頃

(2)木曜の部

毎週木曜日 13時00分 ~ 14時30分頃

火曜か木曜のどちらか参加しやすい方に

ご参加ください。

※上記(1)と(2)について、

同じ週の火曜と木曜は基本的に同じ内容の予定ですが、

進捗状況が異なってくると

少しずつずれてくるかも知れませんので

できるだけ同じ曜日に出席されるのが良いかと思います。

【参加費】

1回あたり2,500円

【会場】

一鍼堂 大阪本院 内(緑地公園駅から徒歩2〜3分)

気になる方は

ぜひお問い合わせください!

エントリーされる方はこちらへ↓

学生向け勉強会フォーム

↑「エントリーしたい議題」の欄に

「火曜」か「木曜」のどちらかをご記入ください。

-------------------------------------------------------------------------

【最後に】

鍼灸の学生さんは、学校や勉強会、仕事等で

色々な技術を習得していく中で、

将来自分が進むべき道というのが

少しずつ見えて来たかも知れません。

また、夢を持ってこの業界に進まれた学生さんも

いらっしゃるると思います。

ですが、伝統的な鍼灸をやってみたいが

古典を学ぶ場所が無いという声を聞きます。

そんな学生さんの為に、

継続して学習していく勉強会を開催しております。

参加者の方と一緒に

自分も勉強させていただく気持ちを忘れず、

共に学んでいけたらと思います。

一定数に達した場合は

定員とさせていただきますので、

ご容赦下さいませ。

(人数が集まらない場合は中止とさせて頂きますので

ご了承くださいますようお願いします。)

【講師】一鍼堂 大原

エントリーはこちら

↓ ↓ ↓

学生向け勉強会フォーム

↑「エントリーしたい議題」の欄に

「火曜」か「木曜」のどちらかをご記入ください。

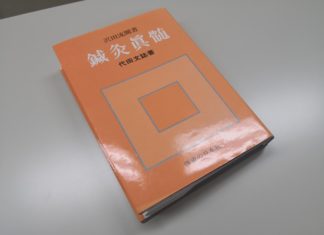

一鍼堂

澤田流鍼灸術に正式入門。

澤田流聞書、鍼灸真髄。

学校の先生からオススメされて、図書室で細々と読んでましたが、自分や家族の治療で頻繁に参照するので、思い切って買いました。

……

P143「古道研究の態度」より引用。

ある時、私は先生より、

「あなたは和漢三才図会を読んだことがありますか。」

と聞かれ、何気なく「読みました」と答えたところ、非常に叱られた。

その際、先生はこう仰っしゃられた。

【今の人間は本の数だけ沢山よめばそれで良いと思っているが、それでは本当のことはわからん。三才図会のような良い本になると、一通りや二通り読んだだけでは駄目です。百ぺんでも二百ぺんでも読んで、生きた人間に当て嵌めて診て、わからん処のなくなるまで読まねばなりません。あなた方の、読んだ、というのは、それは本当に読んだのではない。ただ眼で見ただけにすぎない。】

こう言われ、私の軽率な態度を戒められた。

(中略)

古医学を学ばんとするものは、まず現代の医学的知識を【一応】投げ捨てて、我見を去り、無私なる虚心に帰ることが必要である。

(後略)

……

この本は、鍼灸専門学校一年修了(経絡経穴・東洋医学概論・灸術)ぐらいの実力で、そこそこの?治療ができるレベルにまで導いてくださる上に、伝統鍼灸術における学習の仕方まで叩き込んでくれます。

おかげで、母や弟の治療に役立ってます。

……

澤田先生の檄を胸に、もっかい、気合、入れ直そう。

ロックンロール。

脾と胃の病証

脾と胃は表裏関係にあり、経脈を通じて関連しているため生理的にも病理的にも相互に影響を及ぼす。

脾は臓(陰)に属し、陰が旺盛で喜燥悪湿

胃は腑(陽)に属し、陽が旺盛で喜湿悪燥

脾は胃が熱化しないように胃に陰液の一部を供給し、胃は脾が冷えないように脾に陽気の一部を供給していて、これらの協調関係が正常な脾胃の機能を発揮させている。

脾胃湿熱(内生した湿熱が脾胃に影響を及ぼす病証)

症状:上腹部の膨満感、食欲不振、嘔吐、口苦、口粘、尿黄、舌苔黄膩

本証は虚実挟雑(虚証と実証が同一時期に出現している証のこと)だが、主に湿熱(実証)の症状が顕著である場合が多い。

a.中焦の気機(気の働き)が滞る

湿熱が中焦の気機を滞らせると、上腹部の膨満感が起こり、熱により上逆すると嘔吐が起こる。

中焦の気が滞るため食欲不振が起こる。

b.湿熱が鬱滞する

痰湿が存在すると、口は粘り(口粘)、乾燥するが多く飲めない(口乾)という特徴がある。

実熱により津液を損傷すると、口苦や尿黄などが起こる。

c.運化が失調する

湿熱の影響で脾気虚になると、運化が失調するため食欲不振となり、水液を吸収できないと下痢になる。下痢は湿熱の影響を受けると粘稠になり、臭いも強くなる。

d.舌脈所見

痰湿により舌苔膩になり、脈滑となる。内熱により舌苔黄となり、脈は速く(脈数)なる。

a-dは特徴的な臨床所見?

上腹部(胃脘部)の膨満感や食欲不振は、湿邪が引き起こし、もともと津液が、水がいっぱいになっているもので胃熱との違いは、食欲不振があるかないか

粘→湿、乾・苦→熱。2つが引き起こす状態が1度に出る。

權・衡・規・矩

陰陽應象大論篇第五

善診者、察色按脉、先別陰陽、 審清濁、而知部分。

視喘息、聽音聽聲、而知所苦。

觀權衡規矩、而知病所主。

按尺寸、觀浮沈滑濇、而知病所生。

以治無過、以診則不失矣。

善く診る者は、色を察し脉を按じて、先ず陰陽を別ち、清濁を審らかにして、部分を知る。

喘息を視、音声を聴きて苦しむ所を知る。

權・衡・規・矩を観て、病の主たる所を知る。

尺寸を按じ、浮・沈・滑・濇を観て、病の生ずる所を知る。

以て治すれば過ちなく、以て診すれば則ち失せざらん。

※權衡規矩

→馬蒔の説「春は規に応じるとは、陽気の柔軟なのが、丸い規のようであることをいう。

夏は矩に応じるとは、陽気の強く盛んなのが、方形の矩のようであることをいう。

秋は衡に対応するとは、陰が昇り陽が降り、高下が必ず平となることをいう。

冬は權に応じるとは、陽気が下にあるのが、重い權のようであることをいう。』

權(ケン、ゴン)

(01) 木の名

(02) おもり。ふんどう。

(03) はかり。てんびん。

(04) はかりにかけて重量を知る。

(05) たいらにする。ならす。

(06) たいら。

(07) いきおい。

(08) はたらき。能力。

衡(コウ)

(01) よこ。よこたわる。

(02) 牛のつのぎ。牛の両角に横に結んで人に抵触するのを防ぐ木。

(03) くびき。轅の端に設けて牛馬の頸につける木。

(04) こうがい。

(05) よこぎ。はり・けた。

(06) てすり。

(07) はかり。はかりざお。

(08) はかる。

(09) たいら。ひとしい。

(10) ただしい。

(11) ひしゃくの柄のかしら。

☆權衡(ケンコウ)

(01) はかりの重りと竿。転じて、物事の釣り合いをいう。

(02) 事物を品評する標準。比較。

(03) 二星の名。軒轅と太微。

規(キ)

(01) ぶんまわし。円を畫く道具。

(02) まる。円形。

(03) まるい。まどか。

(04) そら。あめ。

(05) まるをかく。えがく。

(06) うつす。模写する。

(07) のっとる。

(08) かぎる。くぎる。

(09) たもつ。領有する。

(10) はかる。

(11) ただす。

(12) いさめる。

(13) のり。おきて。さだめ。

(14) ようす。風釆。儀容。

(15) てほん。儀範。

矩(ク)

(01) さしがね。四角形を正しく畫くのに用いるもの。

(02) 四角形。

(03) かど。

(04) のり。きまり。おきて。

(05) 地。(天圓地方の説:天は円くて、地は方形)

(06) さし。長さをはかる器。

(07) きざむ。しるしをする。

(08) 秋。

(09) 幅と長さ。たてよこ。

(10) 萬に通ず。

☆規矩(きく)

(01) ぶんまわしとさしがね。転じて、規則。てほん。常道。

(02) 戎(遊牧民族)の名。

(03) 高さが略々一様で綠色の毛氈を敷いたように生える草。

★

馬蒔のいわゆる”四季に応じる”とする説(規→春、矩→夏、衡→秋、權→冬)。

理解になじめず、一言ずつ調べてみました。

この”權衡規矩”ですが、馬蒔は四季との対応させる事を表現に用いておりますが、

計量や法則の意味と捉えられる単語を、四季に相応させる不思議を感じます。

四つの単語の權・衡・規・矩ですが、

実は權衡・規矩のような二字熟語の組み合わせで表現してみては、、

との仮説を考えてみます。

陰・陽も”陰陽”、清・濁も”清濁”で通りますので、

浮・沈・滑・濇も”浮沈”と”滑濇”にて。

『陰陽を別ち、清濁を審らかにして、喘息を視、音声を聴き、

權衡や規矩、浮沈や滑濇を観て、病の生ずる所を知る。』

より探求が進んで、洗練された答えにたどり着く事を夢見て、

内經を読みといていきたいと思います。

【参考文献】

『現代語訳 黄帝内経素問 上巻』東洋学術出版社

『黄帝内經』中医戸籍出版社

『大漢和辞典』大修館書店

(權:六巻605頁、衡:十巻165頁、規:十巻322頁、矩:八巻288頁)

『新版 東洋医学概論』医道の日本社

異名同穴①

一穴で異なった複数の名称をもつものをいう。経穴名は古い伝承から生まれたものであるが、

明らかにもともと異なった名称があったものと、伝承中に誤って伝えられたものなど、

成書によっていくつかの異なった名称が記載されている。異名同穴には次のようなものがある。

①1つの異名のあるもの

穴名 異名

頭の竅陰穴 : 枕骨穴

陰市穴 : 陰鼎穴

維道穴 : 外枢穴

陰胞穴 : 陰包穴

会陽穴 : 利機穴

解谿穴 : 鞋帯穴

関衝穴 : 関沖穴

間使穴 : 鬼路穴

下膠穴 : 下窌穴

曲差穴 : 鼻衝穴

氣衝穴 : 羊屎穴

玉堂穴 : 玉英穴

肩膠穴 : 肩窌穴

丘墟穴 : 坵墟穴

期門穴 : 肝募穴

侠白穴 : 夾白穴

肩井穴 : 膊井穴

下脘穴 : 下管穴

下廉穴 : 手の下廉穴

迎香穴 : 衝陽穴

下関穴 : 幽門穴

強間穴 : 大羽穴

曲鬢穴 : 曲髪穴

懸鍾穴 : 絶骨穴

後頂穴 : 交衝穴

合谷穴 : 虎口穴

巨闕穴 : 心募穴

五会穴 : 頭五会穴

五處穴 : 巨處穴

神庭穴 : 髪際穴

神道穴 : 臓兪穴

腎兪穴 : 高蓋穴

支溝穴 : 飛虎穴

志室穴 : 精宮穴

照海穴 : 陰蹻穴

至陽穴 : 肺底穴

上髎穴 : 上窌穴

上廉穴 : 手の上廉穴

少沢穴 : 少吉穴

少府穴 : 兌骨穴

小商穴 : 鬼信穴

商陽穴 : 絶陽穴

商曲穴 : 高曲穴

次膠穴 : 次窌穴

水分穴 : 分水穴

前谷穴 : 手の太陽穴

清冷淵穴 : 清冷泉穴

束骨穴 : 刺骨穴

大迎穴 : 髄孔穴

大包穴 : 大胞穴

大杼穴 : 背兪穴

大椎穴 : 百労穴

大巨穴 : 液門穴

大横穴 : 腎気穴

地倉穴 : 会椎穴

中衝穴 : 中冲穴

中緒穴 : 下都穴

中封穴 : 懸泉穴

中庭穴 : 龍頷穴

輙筋穴 : 神光穴

地機穴 : 脾舎穴

天衝穴 : 天冲穴

天鼎穴 : 天頂穴

天牖穴 : 天聴穴

天膠穴 : 天窌穴

天池穴 : 天会穴

天谿穴 : 天溪穴

手の三里穴 : 鬼邪穴

乳根穴 : 薜息穴

乳中穴 : 當乳穴

脳空穴 : 顳顬穴

魄戸穴 : 魂戸穴

扶突穴 : 水穴

風門穴 : 熱府穴

腹哀穴 : 腸哀穴

僕参穴 : 安邪穴

目窓穴 : 至栄穴

幽門穴 : 上門穴

兪府穴 : 輸府穴

陽白穴 : 揚白穴

陽池穴 : 別陽穴

陽交穴 : 足髎穴

梁丘穴 : 跨骨穴

蠡溝穴 : 交儀穴

列欠穴 : 童玄穴

霊墟穴 : 霊墻穴

顱息穴 : 顱顖穴

或中穴 : 惑中穴

和膠穴 : 和窌穴

学生の頃、経穴の覚え方として意味を考えて理解するようにしていました。

例えば

”至陽穴(督脈上、第7胸椎棘突起下方の陥凹部)”ですが、下から上がって膈に当たる所、

つまり「下焦からみて上焦との境目の横隔膜にたどり着いた所」なのかなと。

(この高さにある同列の経穴は”膈兪””膈関”)

”至陽穴”の異名として”肺底穴”とあり、これは上から下に向かって膈に当たる所、

つまり「肺臓から見た場合に横隔膜という底に突き当たる所」という事なのでしょうか。

下から見た場合、上から見た場合の別名があるのが面白いと思います。

歴代の治療家、地域、治療穴の用途の違いによって違いが表れているようで、

経穴の特性を覚えるいい手助けになりそうです。

【参考文献】

『鍼灸医学事典』医道の日本社

『新版 経絡経穴概論』医道の日本社

病因について(1)

人が病を持つに至る過程について考えたいと思います。

健康な状態からどの様に悪化していき病に至るのか?

いわゆる病因について・・

---病因の分類---

〇三因方(三因極一病源論粋)

・外因 六淫、疫癘

・内因 七情

・不内外因 飲食不節、労逸、房事過多、外傷

〇現在

・外感病因 六淫、疫癘

・内傷病因 七情、飲食不節、労逸、房事過多

・病理産物その他の病因 淡湿、瘀血、内生五邪、外傷

現実の病因については複合的に絡みあい、時間軸も重ねれば、

外因、内因など複数の要因が影響し合っているように思います。

病証から考えれば、キッチリと分ける事は出来無いのかもしれません。

人は思っているより強く、我慢や対処を常にされているのだと思います。

そして、悩みを持つに至るのかと・・

そこで、気になったのですが親からの影響は無いのか?

『素問 奇病論篇第四十七』

帝曰.人生而有病巓疾者.病名曰何.安所得之.

岐伯曰.

病名爲胎病.

此得之在母腹中時.其毋有所大驚.氣上而不下.精氣并居.故令子發爲巓疾也.

人、生まれながらにして巓疾(てんかん)を病む者あり、病名を何と言うか?

いずこの所に之を得たるか?

病名は胎病となす。

此れ之を母の腹中に在りし時に得たるなり。

その母大いに驚く所ありて、気上がって下がらず、精気屏居(集中)す。

故に子をして発して巓疾とならしむ。

病因についての理解を時間軸で考えた場合に、今までより以上に長軸で考える必要がありそうです。

参考文献

『素問』明・顧従徳本

『図説 東洋医学〈基礎編〉』学習研究社

『新版 東洋医学概論』医道の日本社

稲垣英伸

心血虚証

心の血不足によって血脈が空虚になり、身体を滋養することができなくなる。

心血が不足すれば「神」にも影響が出る。

思慮過多、心労過多、目の使い過ぎ、血の生成不足(脾胃の失調からくる)などが原因。

心悸、怔忡、胸悶、眩暈、健忘、不眠多夢、顔面蒼白などの症状が現れる。

心血虚が痩せやすいのは、脾胃からの影響を受けて血の生成不足が起こり、

身体が栄養を吸収できないため。(舌もやせてくる)

心血が不足し、神を滋養できなくなると落ち着かなくなり、不安になる、心悸怔忡がおこる。

(眩暈や健忘が現れるのは血が少なくなり、髄海を養えないため)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -...