【学生向け勉強会】「はじめから素問を読もう!」のお知らせ(4月10日(火)19時〜)

こんにちは、一鍼堂の大原です。

鍼灸学生の皆さんへお知らせです。

下記の通り、黄帝内経 素問の勉強会を開催いたします!

こんな人にオススメです↓↓

「黄帝内経を読んだ方が良いと言われたけれど、どうやって読んだら良いか分からない」

「自分一人では勉強がなかなか続かない」

「将来は、東洋医学の伝統的な考えに基づく鍼灸治療を行っていきたい」

「土日は忙しくて勉強会に参加できない」

概要は以下の通りです。

<「はじめから素問を読もう!」勉強会>

【日時】:2018年4月10日(火)19時〜 (1時間半〜2時間程度)

【場所】:一鍼堂 大阪本院内(「緑地公園」駅から徒歩3分ほど)

【対象】:鍼灸学生の方

【内容】:黄帝内経 素問を読んでいきます。

具体的には

・素問の歴史や、漢文の文法について

・上古天真論篇(第1)

・四気調神大論篇(第2)

(内容は、時間の都合等で変更になる場合もございます。御了承ください)

今回の内容は、

現在進行中の「素問を読もう!」勉強会の、

これまで行ってきた内容と同じです。

ですので

○今までの講座に参加できなかったという方

○この4月から勉強を開始したいという方

は、この機会を逃さず、ぜひエントリーください!!

(現在進行中の「素問を読もう!」の告知はこちら→https://toyoken.org/504/)

【参加費用】一回につき2,500円

参加希望・お問い合わせはこちらへ↓

学生向け勉強会フォーム

↑「エントリーしたい議題」の欄に、「4月10日素問」とご記入ください。

---------------------------------------------------------------------------------

今回だけでなく、その後も週1回ペースで

素問を読んでいくことで、

半年後には漢文を読めるようになることを

目標にしたいと思います。

興味がありましたらぜひお問い合わせください!

エントリーされる方はこちらへ↓

学生向け勉強会フォーム

↑「エントリーしたい議題」の欄に、「4月10日素問」とご記入ください。

-------------------------------------------------------------------------

【最後に】

新2、3年生の鍼灸学生さんは

色々な技術を習得していく中で、

将来自分が進むべき道というのが

少しずつ見えて来たかも知れません。

また新たに鍼灸学生さんになる方は

夢を持ってこの業界に進もうと

思っておられると思います。

ですが、伝統的な鍼灸をやってみたいが

古典を学ぶ場所が無いという声を聞きます。

そんな皆さんの為に、継続して学習していく

勉強会を開催することとなりました。

このような週1ペースの勉強会は初の試みですので

正直どのようになるか分かりませんが、

参加者の方と一緒に勉強させていただく気持ちを忘れず、

共に学んでいけたらと思います。

一定数に達した場合は

定員とさせていただきますので、

ご容赦下さいませ。

(前日までに人数が集まらない場合は

中止とさせて頂きますので

ご了承くださいますようお願いします。)

【講師】一鍼堂 大原

学生向け勉強会フォーム

↑「エントリーしたい議題」の欄に、「4月10日素問」とご記入ください。

一鍼堂

脈診(03)

S.T先生 より四診について教授を受ける。

四診をさせて頂いた、ある患者さんの尺位の洪脉は不可欠な情報であるとの事。

そこで『中医脉学と瀕湖脉学』(たにぐち書店)を読んでみる。

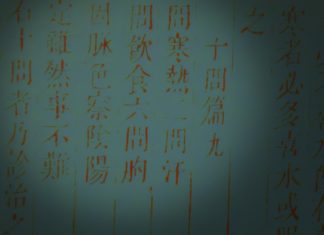

瀕湖脈学七言訣(十一、洪脈)

寸洪在左主心診、

右寸洪時肺不堪。

肝火胃虚関内察、

腎虚陰火尺中看。

寸に洪あり 左心診を主る、

右寸洪の時 肺たえざる。

肝火、胃虚 関内を察し、

腎虚、陰火 尺中を看る。

この「洪脉=大脉」が発生する病機が重要なのかと思います。

【参考文献】

『中医脉学と瀕湖脉学』(株)谷口書店

胖嫰舌の表裏から考察します。

舌質・舌苔

淡白舌・嫰・胖大・歯痕・点刺

薄白苔が全体的にありますが、

舌根には白膩があるようにみえます。

舌裏

舌下静脈に怒張・蛇行はみられずに

ぼんやりとしています。

外側には暗いところがみられます。

舌面の中央が凹んでいるのが特徴的と思いました。

胖嫰舌のうえに、舌を出すのに力がない為に

凹んでいるのだろうと考えています。

口の開け方にも力強さを感じません。

舌に赤みが少なく、

全身に栄養が行き届いているのか?と心配されます。

舌裏に暗いところがあり、滞りも感じます。

全体的にのっぺりしておりしているのが印象的で

気・血ともに、か細く感じております。

仮説として

裏に虚があり血の停滞がおこり、その表現として舌裏に

血の滞りがあらわれているように思います。

そこが原因となって水分が均等に末端まで届かずに

舌全体に溢れているのでは?と考えます。

原因は同じくして気の停滞もおこり、

力強さを得ることが出来ていないと考えます。

この湿が下焦に累積されていかないかと危惧されます。

舌のみで、想定を考えてみました。

今後も考察を深めたいと思います。

穴の名前、実技での体験など

テスト前で暗記の時期に入りました。

経穴丸暗記は面白くないので、少しですが付随する情報を書いて認識を深めたいと思います。

腎経

①湧泉 (井木穴、子穴だが腎なので瀉法厳禁)、回陽九鍼穴 足背、足屈曲時、足底の最陥凹部

まんが経穴入門P184 由来「足の少陰腎経の木穴に属し、腎経の脈気が湧き出る」

五兪穴では(井・滎・輸・経・穴)があり、陽経には原が加わる。

霊枢:九鍼十二原では気血の巡りを自然界の水の流れで例えた。

井穴は水源。

②然谷 (滎火穴) 足内側、舟状骨粗面の下方、赤白肉際

まんが経穴入門P184 由来「別名、※龍淵 火が深いところで燃え盛り、水の相剋を受け付けない」

※考察 龍の火のイメージが符合しているのか。

③太谿(原穴、兪土穴) 足関節後内側、内果尖とアキレス腱の間の陥凹部

まんが経穴入門P185 由来「内踝の真後ろの深い陥凹部にあるため、湧泉から出て然谷を通った腎水の流れがここで一つにまとまる」

診断でも使える穴な事がよく分かります。

気になること

最近絡穴が気になっています。

豊隆の調べ物をしている時になぜ豊隆は化痰作用があるのか。

それは絡穴で脾と連絡しているからだという内容に触れたので、穴性を学ぶ時もこういう事も意識していきたいと思います。

実技で

実技の授業である穴に置鍼5分くらいされた。

その時恐らく肝がやられて季肋部あたりが痛み始めた。

この時に何で左何だろうと不思議になった。

理論的には

中薬の配合 P 78

「左右者、陰陽之道路也」とあるように、肝気は左から上昇することで、木気は行き渡り(条達)、肺気が右から下降することで、金気は正常に運行(粛降)します。

とありました。

五行でも左に属するのでその辺もあるのでしょうか。

逆に肝気虚と呼ばれる状態にこの治療をしたらどうなるのか。

気になりました。

本では存在している肝気虚も、実際は肝は剛臓なので中々ないとは思いますが…

プライベート

先週から1ヶ月間だけ兵庫県に住むことになりました。

引っ越し中々大変でしたがやっと落ち着いてきました。

テストが終わったら武庫川にでもゆっくり散歩に行こうと思います。

気持ちの面

後期試験が終われば2回生になります。

色々自分に対して思うことがありますが、極力無心でやれることを黙々とやりたいと思います。

参考資料

まんが経穴入門 周春才編著 土屋憲明訳 医道の日本社

中薬の配合 丁光迪編著 小金井信宏訳 東洋学術出版社

五行大義(3)

炎上

火曰炎上。炎上者南方揚光輝、在盛夏氣極上。

故曰炎上。王者向明而治。蓋取其象。

古者明王南面聽政、攬海内雄俊、積之於朝、以助明也。

退邪佞之人臣、投之於野以通壅塞。

任得其人則天下大治、垂拱無爲。

易以離爲火爲明。重離重明、則君臣倶明也。明則順火氣。

火氣順、則如其性。如其性則能成熟、順人士之用。

用之則起、捨之則止。

若人君不明、遠賢良進讒佞、棄法律疎骨肉、

殺忠諫赦罪人廢嫡立庶、以妾爲妻、則火失其性、不用則起、

隨風斜行、焚宗廟宮室燎于民居。

故曰火不炎上。

火は炎上という。炎上なるもの南方に光輝を揚げ、盛夏にあって氣が極まり上がる。

故に炎上という。王なるもの明りに向かって治る。およそ、その象をとる。

明王、南面し政を聴き、海内の雄俊をとり、朝廷に積み、もって明を助ける。

邪佞の人臣退き、これを野に投げ、もって壅塞を通ず。

得たその人に任せ、すなわち天下大きく治み、垂拱になすなし。

易は離をもって火となし、明となす。離を重んじ、明を重んじれば、則ち君臣ともに明らかなり。明、則ち火氣の順なり。

火氣の順、則ちその性のごとし。その性のごとくは則ち能く成熟し、人士の用に順ず。

これを用いて則ち起こり、之を捨てれば則ち止む。

もし人君、明からずして、賢良に遠く讒佞に進め、法律を棄て骨肉を疎み、

忠諫を殺し罪人を赦し、嫡を廢して庶をたて、妾をもって妻となせば、則ち火はその性を失い、用いざるに起こり、

風に随いて斜めに行き、宗廟・宮室を焚き、民居を燎く。

故に火に炎上せずという。

【参考文献】

『五行大義』明德出版社

『漢辞海』三省堂

『易経』徳間書店

臓腑について学ぶ(02)

伝導不随:大腸の腑氣の鬱滞と津液の不足により起こる。

大腸

〇 燥熱傷津(熱秘)

熱邪と糟粕が結びつき、津液を焼いて乾燥させる。

熱の原因として

「表寒が裏に入って熱化する」

「温邪が肺胃より大腸に順伝する」

「五志の異常が火化し、胃腸を攻撃する」

「味の濃いものばかりを食べて内熱が生じる」

〇気機鬱滞(気秘)

肝氣の鬱滞より脾胃の氣機も鬱滞し、腸道の伝導機能が動かない。

そして火化する。

〇気血虚衰(虚秘)

大腸の伝導能力がなくなってしまう。

排便後は疲れてしまう。

氣血の欠虚原因として

「普段から氣血が欠虚しており、津液が不足している」

「産後の陰血不足」

「長患いの為、脾肺の氣が虚す」

「年老いた為に元気が不足」

〇陰寒凝滞(冷秘)

腸道が温まらず氣機が停滞する。

冷やす原因として

「冷たいものを食べ過ぎ中焦の陽気が打撃をうける」

「長患いの為に脾胃が陽虚になり寒が発生する」

《私議》

氣がスムーズに動いているのか?水分量が適切なのか?との問いについて、

他の臓腑にも共通するのか、考察します。

鍼灸学生の頃、解剖学の先生に小腸と大腸の違いを質問した事がありました。

細胞の形態の違いなどから、大腸を「要は外ですわ。」と教えられた事がありました。

なるほど!と合点がいったのを覚えております。

【参考文献】

『中医病因病機学』東洋学術出版社

胞宮

髄海と同じく、奇恒の腑である胞宮について。

ーーーーーーーーーーー

女子胞は通常子宮のことを指すが、機能的には卵巣や輸卵管を含めた生殖器全体を統括するものと考えられ、胞宮・子宮・血室とも呼ばれる。

心・肝・脾・腎および衝脈(十二経脈の血が集まるところで十二経の海・血海と称される)・任脈・督脈と関連し、月経・妊娠・出産に関与する。

衝脈・任脈・督脈ともに胞中より起こる。

〈月経〉

月経は衝脈を通じて胞宮から出る血液であり、天癸の働きにより衝脈が盛んになり、心の推動と肝の疎泄によって暢行になった血が下泄して月経が来潮し、脾の統血によって月経が停止するので、定期的な月経になる。

健康な場合は、血の量も十分であるため症候として現れないが、血虚や気血両虚の場合、症状の出現や憎悪が起こる場合がある。

また、肝の疎泄は、衝脈・任脈に流れる血を女子胞に送り出す役割を担っているため、月経が近付くと疎泄が変動しやすい状態となる。肝鬱気滞や肝陽上亢の場合、頭痛・急躁・不安感・乳房の脹痛・眩暈などの症状が出現または憎悪しやすくなる。

また、精の不足や腎陽の虚損、脾気の虚損によっても、月経異常が起こる。

〈妊娠〉

女子胞は、懐妊後は胎児を保護し発育させる。

胎児が女子胞の中にいる間の栄養供給は、衝脈・任脈によって行われる。

妊娠の有無に関わらず、女子胞の機能維持には肝・腎の機能が正常であることが必要であり、肝・腎に何らかの機能失調が起こると、不妊症となる場合がある。また、肝・腎の機能失調により精血が不足すると、衝脈・任脈の機能が低下し、女子胞を滋養・固摂することができなくなり、流産する場合がある。

妊娠時は、胎児に精血を供給しているために、母体は精血の不足が起こりやすい。また、胎児は陽盛であるため、母体も陽に編盛しやすい傾向にある。

出産は、正常分娩であっても少なからず生理物質を消耗するため、正気の不足を招くことが多い。そのため、出産の回数が多い、堕胎の既往がある、出産後の養生が不十分であることなどは、気・血・精の不足が起こり疾病の原因となり得る。

ーーーーーーーーーーー

胞宮=子宮、不妊=腎虚といったような認識しかほぼなかったので... 調べていて合点いくことも多く、面白かったです。

『新版 東洋医学概論』医道の日本

『やさしい中医学』関口善太

『基礎中医学』神戸中医学研究会

西

陰陵泉

こんにちは高山です。

今日は陰陵泉穴について書いていきたいと思います。

陰陵泉って初めて聞いた時、ちょっとカッコいいって思いました。

陰陵泉の漢字を見てみると、

「陰」は陰陽の陰であったり、

陰真、陰津、陰虚、陰血など陰に関わりのある経穴って

イメージです。

「陵」はあまり馴染みの漢字ではなかったのですが、訓読みで「いささぎ」という読みがあるようで、

意味は天皇や皇后のお墓という意味があるそうです。

ということはすごく大事な場所ですね

「泉」は水が湧き出るところ。

つまり陰陵泉は陰に属していて水が湧き出るすごく大事なところって意味で捉えることが出来るかもしれません。

名前のイメージ通り、陰陵泉の穴性は利水と言われています。

脾の運化機能の失調による、水湿や水飲の滞留を通調してくれる作用があります。

つまり脾の失調による水様便や浮腫など、もしかしたら

花粉症の透明な鼻水にも効果があるのかもしれません。

逆に脾の関わりが薄そうな、胸水や、自汗、尿量減少、

関節に水が溜まるなどにも効果があるのでしょうか?

弁証によっては効果があったり、なかったりするのかもしれません。

陰陵泉は脾経の合穴であるので、脾に関係のない水による疾患には効果がないのでしょうか?

水が密接に関わってくる臓腑は腎、脾、肺、三焦な感じがします。

これら全てに陰陵泉に効果があれば、すごく便利かもしれません。

水に関連する経穴をよく調べてみようと思います。

自分の確認手段など

週末

先週の週末くらいですが、学校での様子をみると全体的にイライラしている様子の人が多かった気がします。

こちらから話を振る訳でもなく、久しぶりに昔出ていた症状が出てきたなど会話で出てきた。

そういう時期だったのかなと勉強になりました。

肝火の人は目と喋り方が爆発的な特徴を持つ気がします。

自分の確認手段

最近自分のどんな状態が良くて、どんな状態が良くないか前よりは実感できる様になってきた気がします。

良くない状態を作ってしまっている時、現実に存在する音、匂いなどに対する取りこぼしが多く、みるものの視点が近い。

その状態になっている時を確認すると変な没頭の仕方をしてしまっている事が多い。

改善方法としては、今に集中したら状態は良くなる。

もっと受動的に。

要らないものが多すぎる。

もっと自分と周りの環境を一致させたいな。

場所によって

小腸経の切経を行う時、相手の顔近くに手を置いてもらうやり方で労宮でみようとすると物理的に距離感が近くなりやすい。

最近は手の指でもみれたらいいなと思い、指先でも軽く触れるよう色々指先で触る訓練中です。

流れ

細かい部分を見るのはいいけども、そこに囚われた瞬間他の情報との関連を切ってしまっているので別物になる。

診断時、そうならないためにもサッパリ生きなきゃなと思います。

反応するタイミングなど

反応するタイミング

先日人に鍼の練習をさせて頂いた。

その時、どの段階から相手が反応しているかという事が勉強になった。

お腹が「グル〜」という音が鳴るタイミングが面白かった。

それが確認できたなら、もっと早い段階で処置を切り上げても勉強になったかもしれないなと思った出来事でした。

どの程度で切り上げるか、感覚を掴みたいものです。

心身一如

素問 陰陽応象大論編

「肝気虚則恐、実則怒。」

恐という漢字を調べる。

原典にもとづく五臓六腑の生理 P19

「両手を以て穴をあけていることを意味するもので、それに心を添えた恐とは、心中に穴が空いてがらんどうなったこと」

で空虚な心を意味する。

怒という漢字を調べる。

同書籍 P20

「<荘子=逍遥遊>に、「怒而飛、其翼若垂天之雲」という句があるが、この場合の怒も決して「おこる」ことではない。「ジワジワと満身の力をこめる」ことである。」

怒りとは、肉体に限った話ではなかった。

そう考えると肉体と五情を分けて考える必要もない気もします。

実際、肝鬱の人は体が硬い人が多い気がします。

参考書籍

原典にもとづく五臓六腑の生理 柴崎保三講述 学校法人呉竹学園 東京高等鍼灸学校研究部編