痰飲(02)

脾虚湿盛

脾陽不足の為に運化機能が働くなった為に、水湿が停滞する病気変化。

食生活の不摂生や冷たいものばかりを飲む、寒湿を感受する、雨に濡れる、

湿潤な土地に長く住むなどすれば、寒湿の邪が表から理に入り込むので、脾陽不足となる。

【病理】

1、寒湿困脾

寒湿を外感したり、食生活の不摂生、生ものや冷たいものを好んで食べたりすれば脾陽を痛める。

運化機能が失調し寒湿の停滞により寒湿困脾という病理が起きる。

2、寒陰内停

寒湿の邪が脾を傷り、陽気を損傷するために湿が集まって陰となり中焦に停滞する。

3、湿聚生痰

湿が集まり痰になれば、様々な疾患を誘発する原因となる。

4、脾虚水泛

脾が虚して湿を制御することが出来ないという病理。

湿濁が中焦に塞がって痰飲となるが、悪化すれば蓄積した水湿が皮膚に溢れ浮腫となる。

漢方薬

【和解剤】

・当帰芍薬散(金匱要略)

効能:補血調肝、運脾除湿

主治:肝氣乗脾(肝血虚、脾虚湿滞)

【補益剤】

・参苓白朮散(和剤局方)

効能:益氣健脾、慈補脾陰、渗湿止瀉

主治:脾氣陰両虚、脾虚湿盛

瀕湖脉学四言訣

滑脉と渋脉の主病

滑脉主痰、或傷於食。

下為畜血、上為吐逆。

渋脉少血、或中寒湿。

反胃結腸、自汗厥逆。

滑脉は痰をつかさどり、あるいは食において破る。

下りて畜血をなし、上がりて吐逆をなす。

渋脉は少血なり、あるいは寒湿にあたる。

胃に反し便秘をなし、自汗し胸腹激痛に両足冷え苦しく食事もできない。

【参考文献】

『中医病因病機学』東洋学術出版社

『中医臨床のための 方剤学』医歯薬出版株式会社

『中医脉学と瀕湖脉学』たにぐち書店

EBV

■EBウイルス(EBV:エプスタイン・バール・ウイルス)

国家試験は終わりましたが、確認の為に調べておりました。

今までは出題中の4択より1つを見つける知識に重点がありましたが、国試が終わって疾患を調べていると、欲しい情報が異なってきます。

例えば国家試験を見てみると~

(科目でいえば”衛生”や”病理”で出てきやすいのですが)

【過去問】

ウイルスが原因となる腫瘍はどれか?

1、甲状腺腫瘍

2、バーキットリンパ腫

3、ウィルムス腫瘍

4、グラビッツ腫瘍

《正解 2》

1、甲状腺腫瘍←ヨウ素不足、腺腫誘発物質の過剰摂取など

2、バーキットリンパ腫←EBウイルス

3、ウィルムス腫瘍(腎臓がん)←遺伝子異常など

4、グラビッツ腫瘍(腎細胞がん)←喫煙、高血圧、肥満、長期透析など

キーワードとして、EBウイルスに関しては

『伝染性単核球症(B細胞にEBウイルスが感染)、バーキットリンパ腫、上咽頭がん、キス病』

ぐらいの知識が把握できていれば、正とするのか、誤とするのかは対応できると思います。

しかし、実際に疾患をお持ちの患者さんが来られたら、

国試のテクニックではなく、悩みに寄り添える知識が必要になってくるな・・と、

因みにバーキットリンパ腫を発見したのはデニス・パーソンズ・バーキット。

イギリス軍の外科医として植民地のアフリカで従事する際に、ウガンダで子供のリンパ腫と出合い、発見することになります。

そこから地理学的相関関係を調査する為に1万5千キロに及ぶ調査を行い、地域分布を調べる事となります。

■戻気(れいき)

戻気は、癘気(れいき)・異気・疫気・疫毒・乖戻の気(かいれいのき)とも呼ばれる生物要因。

六淫以外の発病要因で、自然界あるいは生物体内に存在し、生命力と発病作用を備えおり伝染性と流行性をもつ。

『素問』 刺法論篇 「五疫の至るや、みな相染易し、大小を問うなく、病状相似たり」

『諸病源候論』疫癘病候篇 「病は長幼の別なく、ほとんどみな似ている」

『温疫論』 原病篇 「この気が来ると、老幼や強弱にかかわりなく、これに触ったものは発病する」

『温疫論』 原病篇 「都市に発生するものもあれば、村落に発病するものもあり、ほかに安全なところはない」

『温疫論』 原病篇 「邪は口鼻から入る」「呼吸する間に、外邪はこれに乗じる」

『諸病源候論』温病令人不相染易候篇「人が乖戻の気を感受して発病すると、病気は伝染し、ついに一門が滅亡し、外部にまで及ぶ」

【参考文献】

『中医病因病機学』東洋学術出版社

東洋医学探訪(02)

鍼灸学生の授業の一環で解剖実習があります。

東洋医学を学ぶ者として

『太古の医家達も、間違いなく解剖実習で学んでいるだろうな』

と考えておりました。

京都で医学史の1ページに触れてまいりました。

山脇東洋觀臓之地

ーーーーーーーー碑文ーーーーーーーーー

近代医学のあけぼの 観臓の記念に

1754年 宝暦4年閏2月7日に

山脇東洋(名は尚徳 1705~1762)は所司代の官許をえて

この地で日本最初の人体解屍観臓をおこなった。

江戸の杉田玄白らの観臓に先立つこと17年前であった。

この記録は5年後に『藏志』としてまとめられた。

これが実証的な化学精神を医学にとり入れた成果のはじめで

日本の近代医学がこれから

めばえるきっかけとなった東洋の この一業をたたえるとともに

観臓された屈嘉の霊をなぐさめるため

ここに碑をたてて記念とする。

1976年3月7日

日本医師会

日本医史学会

日本解剖学会

京都府医師会

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

六角獄舎跡は二条城の南の因幡町にあります。

跡地は集合住宅であり、石碑のみの設置でした。

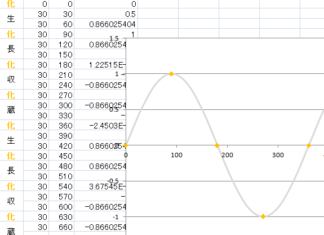

y=sinθ(1)

素問 六微旨大論篇 第六十八

帝曰.

遲速往復.風所由生.而化而變.故因盛衰之變耳.

成敗倚伏.遊乎中.何也.

岐伯曰.成敗倚伏.生乎動.動而不已.則變作矣.

帝曰.有期乎.

岐伯曰.不生不化.靜之期也.

帝曰.不生化乎.

岐伯曰.

出入廢.則神機化滅.升降息.則氣立孤危.故非出入.則無以生長壯老已.

非升降.則無以生長化收藏.

是以升降出入.無器不有.

故器者生化之宇.器散則分之生化息矣.

故無不出入.無不升降.化有小大.期有近遠.四者之有.而貴常守.反常則災害至矣.

故曰.無形無患.

此之謂也.

帝曰善.有不生不化乎.

岐伯曰.悉乎哉問也.與道合同.惟眞人也.

帝曰善.

帝曰く、遅速と往復とは、風の生ずる故由にして、しかして化し、しかして変ずるは、故より盛衰に因るの変のみ。

成敗倚伏して中に遊ぶとは、何ぞや。

岐伯曰く、成敗は倚伏して、動より生じ、動きて已まざれば、すなわち変作こる。

帝曰く、生化せざるか。岐伯曰く、出入廃されれば、すなわち神機は化して滅し、升降息めば、すなわち気立は孤にして危うし。

ゆえに出入するにあらざれば、すなわちもって生・長・壮・老・已するなく、升降するにあらざれば、すなわちもって生・長・化・収・蔵するなし。

ここをもって升降・出入は、器としてあらざるなし。ゆえに器なる者は生化の宇にして器散ずればすなわちこれを分かち、生化息まん。

ゆえに出入せざるなく、升降せざるなし。

化に小大あり、期に近遠あり。四者これあれば、常の守らるるを貴び、常に反すれば、すなわち災害至る。ゆえに曰く、形なければ患いなし、と。

此れをこれ謂(『現代語訳 黄帝内経素問 下』P91より抜粋 訳:松村巧)

『生・長・壮・老・已』

『生・長・化・収・蔵』

韻を踏んだ二つの言葉。

この章においては『化する』という”ターニングポイント”としての動詞が重要に思います。

生長【陽】から収蔵(老已)【陰】への変換に着目してみた訳を考えてみました。

『生長・壮・老已』

『生長・化・収蔵』

『生長・壮・老已』

生長して→壮じて(大人になって)→老已(年老い亡くなる)する

『生長・化・収蔵』

生長して→化して(変化して)→収蔵する

【参考文献】

『黄帝内經』中医古籍出版社

『現代語訳 黄帝内経素問 下』東洋学術出版社

五行大義(04)

稼穡

土爰稼穡。稼穡者、種曰稼、歛曰穡。

土爲地道、萬物貫穿而生。故曰稼穡。

土居中、以主四季、成四時。

中央爲内事。宮室夫婦親屬之象。

古者天子至於士人、宮室寝處、皆有高卑節度。

與其過也寧儉。禹卑宮室孔子善之。

后夫人左右妾媵有差、九族有序、骨肉有恩、

爲百姓之所軌則、則如牝。

順中和之氣、則土得其性。

得其性、則百穀實、而稼穡成。

如人君縦意、廣宮室臺榭、鏤雕五色、罷盡人力、

親踈無別、妻妾過度、則土失其性。

土失其性則氣亂、稼穡不成、故五穀不登、風霧爲害。

故曰土不稼穡。

土は稼穡。稼穡とは、種を稼といい、歛を穡という。

土は地道。万物は貫穿して生ず。故に稼穡という。

土は中にあり、四季を主り、四時を成す。

中央を内事となす。宮室、夫婦、親属の象なり。

古なる者、天子から士人に至るまで、宮室、寝処、皆が高卑の節度を有する。

その過を興するよりは、むしろ倹なり。禹は宮室を卑し、孔子はこれを善とす。

后、夫人、左右の妾媵に差を有し、九族に序を有し、骨肉に恩を有し、

百姓の軌則のところとなす、すなわち牝のごとし。

中和の氣に順じ、すなわち土はその性を得。

その性を得れば、すなわち百穀を実して、稼穡をなす。

もし人君の意をほしいままにし、宮室、台榭をひろめ、五色の鏤雕、人力を罷つくし、

親踈に別を無くし、妻妾の度を過ぐれば、すなわち土はその性を失う。

土はその性を失えば氣が乱れ、稼穡ならず、ゆえに五穀を登せず、風霧の害をなす。

ゆえに曰く、土は稼穡せず。

【参考文献】

『五行大義』明德出版社

『漢語林』大修館書店

『新版 東洋医学概論』医道の日本社

中国の思想(01)

老子

一章 真理は固定したものではない

道可道、非常道。

名可名、非常名。

無名天地之始、有名万物之母。

故常無欲以観其妙、常有欲以観其徼。

此両者同出而異名。

同謂之玄。

玄之又玄、衆妙之門。

道を可とする道は、常なる道に非ず。

名を可とする名は、常なる名に非ず。

無は天地の始まりの名、有は万物の母の名。

故に常なる無は其の妙を観さんと欲し、常なる有はその徼を観さんと欲す。

この両者は同じ出にして名を異とする。

同じく、これを玄と謂う。

玄のまた玄を、衆妙の門とす。

【参考文献】

『中国の思想[Ⅵ]老子・列子』徳間書店

五行大義(05)

【更】

01:かえる、あらためる

02:かわる、あらたまる

03:こもごも、かわるがわる

04:さきもり、交代して役に服する義

05:夜閒の時限の稱呼(称呼:よび名)

06:つぐ、つづく

07:つぐなう

08:経る

09:ふける、すぎる

10:よい

11:としより

12:姓

從革

金曰從革。從革者、革更也。從範而更。

形革成器也。西方物旣成、殺氣之盛。

故秋氣起、而鷹隼撃、春氣動、而鷹隼化。此殺生之二端。

是以白露爲露。露者殺伐之表。

王者敎兵、兵集戎事、以誅不義、禁暴亂、以安百姓。

古之人君、安不忘危、以戒不虞。

故曰、天下雖安、忘戰者危、國邑雖强、好戰必亡。

殺伐必應義。應義則金氣順。

金氣順、則如其性。如其性者、工治鑄作、革形成器。

如人君樂侵凌、好攻戰、貧色賂、輕百姓之命、

人民騒動、則金失其性、治鑄不化、凝滯渠堅、不成者衆。

秋時萬物皆熟、百穀已熟。

若逆金氣、則萬物不成。故曰金不從革。

金は従革という。従革なるもの、革は更なり。範にしたがい更となす。

形あらたまりて器を成すなり。西方の物、既になりて殺氣盛んなり。

故に秋氣が起こりて鷹隼を撃ち、春氣動きて鷹隼を化す。これ殺生の二端なり。

これをもって白露は露となす。露なるもの殺伐の表なり。

王なるもの兵に教え、兵を戎事の為にで集め、以って不義をうち、暴乱を禁じ、もって百姓を安ず。

古の人君、安ずれど危うきを忘れず、もって不具をいましめる。

故にいわく、天下が安といえども、戦いを忘れたものは危うき、国邑が強といえども、戦いを好めば必ず亡ぶ。

殺伐は必ず義に応ず。義は則ち金氣の順に応ず。

金氣の順、その性のごとく。その性の如くは、工治・鋳作し、形をあらため器をなす。

もし人君が侵凌を楽しみ、攻戦を好み、色賂をむさぼり、百姓の命を軽んじ、

人民の騒動、則ち金がその性を失い、治鋳は化せずに、凝滞し渠堅する、ならないもの衆し。

秋は万物みな熟し、百穀はすでに熟す。

若し金氣に逆らえば、則ち万物ならず。故に金は従革せずという。

【参考文献】

『五行大義』明德出版社

『大漢和辞典(第5巻、962頁)』大修館書店

【用語集】肝血虚

肝血虚

肝の機能の一つとして、

血を貯蔵し、血流量を調整する「蔵血作用」がある。

具体的な例として

日中など身体を動かす際には、

全身に(気)血がめぐり滋養される。

一方、安静時や就眠時は一部の血は肝に帰り蔵される。

肝が血の滋養を得られないと

肝血虚となるが、

その原因として、

出血過多や病気を長く患うことにより

気血が消耗することがあげられる。

また、血自体が生成されにくい状況も原因となりうる。

『黄帝内経霊枢』 決気篇には、

“焦受気取汁、変化而赤、是謂血。”

→中焦で気を受け汁を取り、変化して赤し。これを血という。

とあり、中焦の脾胃が水穀の精微を血へ変化させるが、

脾胃の働きが悪くなると血の生成にも影響が現れる。

腎との関わりでいえば、

肝血は腎精から化し、腎精は肝血によって補うというように、

相互に助け合っているが、それらのバランスが崩れると肝血の不足となる。

肝血虚が進行すると

「心」や「腎」に影響が及ぶ。

心は血を主るといわれ、

心が血虚となると、

「心悸」(しんき:動悸がして不安を伴う状態)

「怔忡」(せいちゅう:心臓が激しく動悸する症状)

などがあらわれる。

肝腎は同源であり、

精と血も互いに転化する関係性にあるが、

肝血の不足が長期化すると、

生殖機能の低下や小児の発達遅滞など腎精不足の症状があらわれる。

参考文献:

『黄帝内経素問』

『黄帝内経霊枢』

『中医基本用語辞典』 東洋学術出版社

『基礎中医学』 神戸中医学研究会

『中国医学辞典』 たにぐち書店

『臓腑経絡学』 アルテミシア

『鍼灸医学事典』 医道の日本社

祖母の脈を診る。

祖母。94歳。要介護4。今年2月に脳梗塞。

30年前ぐらいに大腸癌→人工肛門。

発声はあれど会話は覚束ない。

食欲旺盛。

六部定位脈診……の真似事をしてみる。

……

肝心脾肺腎のうち、腎が沈なのは予想通りだったか、脾がやたら強いのには腰を抜かした。

次いで、肺も強い。

肝心はかなり弱かった。

うーん、もっと色んな人の脈を診ないと比較ができん。

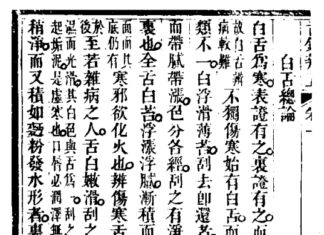

『舌鑑弁正』書き下し 白苔総論

大原です。

『舌鑑弁正 訳釈』という書籍が最近出版され、

舌診の復習をしておりますが、この中に

原文の書き下し文がありませんでしたので、

自分の勉強を兼ね、かつ備忘録として

書き下し文を記していきたいと思います。

『舌鑑弁正』自体は、もとは中国の書籍です。

こちらについては

おいおい書いていきたいと思います。

白舌総論

<書き下し文>

①白舌は寒となす、表証これ有り、裏証これ有りて、

虚なる者、熱なる者、実なる者もまたこれあり。

(ゆえに白舌で病を弁ずるは較べ難し。)

独り傷寒始めて白舌にあらずして、

白舌もまたもって傷寒を弁ずべし、そのたぐい一ならず。

②白で浮、滑、薄苔、刮り去りてすぐ還る者、大陽表寒邪なり。

③白で浮、滑にして膩を帯び漲を帯び、色は各経に分かれ、

これを刮れば浄あり浄ならずある者、邪は半表半裏にあるなり。

④全舌白苔にして、漲浮き膩浮き、暫く積もりて乾き、

微かに厚く削って脱せざる者

(浮の面を刮り去りてその底になお有る)、

寒邪化火せんと欲するなり。

⑤傷寒の舌を弁ずるに大約かくのごとし

(傷寒にもまた黄舌、黒舌あり、分けて後に論ず)。

⑥もし雑病に至りては、舌は白く嫰滑、これを刮りて明浄なる者は

裏の虚寒なり。

(無苔で津あり、湿にして光滑、その白色と舌は一をなす、

これを刮りて垢泥起こらざるは、これ虚寒なり、口唇必ず潤沢で縫無し)。

⑦白で、厚粉、湿滑膩苔、刮ればやや浄にして、

また積むこと麺粉の水形を発するがごときものは、

裏寒湿滞なり。

⑧白で粗渋、朱点あり、罅紋の苔あり

(粗渋なれば則ち光沢ならず、朱点なれば則ちその臓腑に熱有を顕す、

裂罅紋の多くは誤りて温薬を服するがゆえによる)、

白く乾き膠焦燥の満苔、

刮るも脱せず、あるいは脱して浄ならず者

(垢泥を刮り去りて後、底子になお汚質を留め、膩渋にして鮮紅見(あらわ)れず。)

は裏熱が実を結するなり。

(この舌すこぶる多く、この苔舌にありて、この面上に

これを刮れば垢多く、その白色と舌は二物をなす、これ熱なり。

前論の虚寒舌と相反す、まさに認明すべし。

この苔浅きよりして深く、まさに黄にならんとし未だ黄ならず。

あるいは黒に変ずる境なし、温補薬を用いるべからず。)

⑨もし白苔に、変わりた別の色が挟まれば、

即ちこの経に重き病が某経に見(あらわ)る。

およそ表裏寒熱虚実証みな同じく、

舌を弁ずる者は

望聞問切の四事をこれにかんがえ参ずるが宜し、

あやまらざることを庶幾す。

参考文献

『舌鑑弁正 訳釈』 たにぐち書店

『舌診アトラス』 緑書房

『舌鑑辨正』 中医古籍出版社