【用語集】肝鬱気滞

肝鬱は

肝気鬱もしくは、肝気鬱結の略称であり、

肝気が滞ることをあらわす。

気滞は、その名の通り、

常に循環しているはずの「気」の流れが「滞」っている状態をあらわす。

肝気の特徴として、

樹木がなんの制約も受けず、

ただのびのびと枝を伸ばしていく様を「条達」。

縦横無尽に全身を動き回ることを「疏泄」と表現する。

精神的な負担などがかかることで

肝気が伸びやかに巡らなくなり、

肝気が鬱屈した状態、すなわち「肝鬱」となる。

参考文献:

『黄帝内経素問』

『黄帝内経霊枢』

『中医基本用語辞典』 東洋学術出版社

『基礎中医学』 神戸中医学研究会

『中国医学辞典』 たにぐち書店

『臓腑経絡学』 アルテミシア

『鍼灸医学事典』 医道の日本社

院長の治療を受けて(平成30年12月)

院長の治療を受けております。

【主訴】

背中の痛み(肩甲骨内側と下部周辺の張痛)と

慢性腰痛(痛みは軽微で動作開始時痛)。

出来るだけ、些細な変化も記憶に留めておきたいと思い、身体の全体を観察します。

治療に関しての全てが”学び”です。

問診での着目するポイント、

舌など望診における情報をキャッチする速さ、

繊細でありながら落ち着いている切診の感覚。

そして、治療。

背中の痛み関しては即座に無くなります。

腰部の痛みについては、

朝の起きる際やソファーに長時間座った後などのスターティングペインなので、

この時には変化は分らなかったですが、効果は翌朝に十分感じ取れました。

伝えはしたものの、後回しでも良いと考えていた膝の痛みも同時に無くなります。

結果、

嘘のように無くなっています。

鍼を受けて寝ている際に、身体に集中すると

手指の末端がピクピクし、腹部も微妙に内部が動くのを感じます。

刺鍼と、この感覚。結果を思うと、

身体を巡る気血や臓腑からの学術と臨床の関係を感じるに十分です。

日頃学ぶ東洋医学の論理を目の当たりに体感できた素晴らしい時間です。

『開業以来、鍼一本。』

この”鍼一本”の可能性の楽しさを見せて頂いたように思います。

傷寒論の学習 その1

こんにちは。

傷寒論をはじめて勉強していく場合、

学校の教科書や入門書では

・太陽病:表寒証

・陽明病:裏実熱証

・少陽病:半表半裏証

・太陰病:裏虚寒証(脾陽の虚)

・少陰病:裏虚寒証(心腎の虚)

・厥陰病:外感病の末期で陰陽の失調

と学習していくと思います。

これらは主となる証であり、

専門書では

この主となる証のことを

「提綱証(ていこうしょう)」と言ったりします。

たとえば太陽病の提綱証は表寒証であり、

その綱となる症候として、

脈は浮脈、症状は悪寒、頭痛(頭項強痛)とされます。

太陽病以下、

陽明病では便秘、潮熱、舌は黄色く乾燥するなど、

それぞれの綱となる症候があり、

これらは入門書にも書かれていて

学校の教科書にもほとんど載っている内容ですので

国試にも出題されていますね。

さて、ここからが本題なのですが、

このような入門書や学校の教科書だけで

学習が終わってしまうと、

傷寒論のごく一部しか

知らないことになってしまうということです。

太陽病だからといって表寒証だけかというと

実はそうではなく、裏証もあります。

同様に、陽明病だからといって裏熱証だけかというと

そうではなく、

陽明病の裏寒証と分類する証候もあれば

裏虚証と分類する証候もあります。

具体的には、

太陽病の綱証は表証と述べましたが、

太陽病自体を表裏で分けて考えてみると、

太陽病には

①太陽経証

②太陽腑(実)証

があるとされています。

①太陽経証は上述した表寒証のことですが、

②太陽腑証とは

膀胱の機能が失調して小便が出ない太陽蓄水証、

瘀血が停滞する太陽蓄血証があり、

裏である膀胱腑の機能が失調するものをいいます。

表裏、虚実、寒熱、陰陽は

それぞれ相対的な概念で、

太陽病だからといって必ずしも表証であるということではなく、

表にある邪が内陥して膀胱の機能を失調させることは

可能性として

普通に考えられることです。

<続く>

【用語集】大腸湿熱

大腸湿熱

湿熱の邪が大腸に鬱積することで生じる。

梅雨時期などに生じやすい湿邪や暑熱の邪が合して大腸に侵襲したり、

飲食の不摂生や、甘いものや脂っこいものの偏食により、

湿熱が大腸に鬱滞することが原因となる。

湿熱が大腸に影響した結果、

気血の鬱滞や、大腸の伝導機能(※1)を低下させる。

※1大腸の伝導

→食物の残渣物である糟粕を最終的に糞便へと変化させ、

肛門から排出させる機能を指す。

『黄帝内経素問』霊蘭秘典論篇には、

“大腸者、伝道之官、変化出焉”

(訳:大腸は伝道の官、変化ここに出ず)

とある。

湿熱の邪が腸道に影響すると脈絡を損傷し下痢となり、

また邪熱の勢いが強いと

「裏急(りきゅう:腹痛があり、排便に間に合わず漏らすなどの切迫した状態)」をおこす。

また湿熱が結して気の流れを滞らせると、腹痛がおこる。

第五回 一般向け東洋医学講座

こんにちは!

明日、2月11日は

「第五回 一般向け東洋医学講座」

が開催されます。

第一回から「春」「夏」「秋」「冬」と

それぞれの季節をテーマにして

巡って参りましたが今回は再び、

それを踏まえてもう一度、

「春」の講座を開催します。

東洋医学から見た「春」の

さらに奥深いところを聞けるかも

知れません。

もちろん

初めての方も大歓迎であります。

今回の講師の下野先生は

古典をよく読まれる方なので

一緒に東洋医学の歴史も

合わせてお話ししてくださるようです。

「すべての歴史は現代史である」

と言ったのは

イタリアの哲学者・クローチェですが

歴史の中にはまさに現代を読み解く

ヒントが隠されているのかも知れません。

新たな気づきがあるのかも!?

乞うご期待です!

施術日記(02)

T.I 先生との治療練習2回目です。

前回の経験を元に、同穴への刺鍼にて変化をとります。

舌診の鍛錬

【目的】

① 前回と同穴で、少し深めへの刺入を試して違いを診る。

② 事前・事後の同じところ、違うところを診る。

舌は右に傾いているが、ほぼ正中線上に出ている。

前回のように舌尖が細くなっているような力が入っている姿ではない。

舌根あたりの苔の薄い黄色が、舌診の際にとりにくく工夫を必要とする。

舌の先端より舌辺への淡い斑点が特徴的。

一週間前より、やや歯痕が発生しかけのようにも思える。

陰陵泉(右)に3番鍼にて置鍼(10分)

刺鍼について疼痛があったせいか、

舌尖が細くなり力が入っているように感じる。

この穴であるかどうかが不明であるが、

舌の周囲にあった斑点が目立たなくなるのは前回と同様。

わずかな歯痕はほとんど無くなり、

舌全体に水分の量が調整されたように感じる。

出来る限り、専門用語を使わずに表現する事で、

発見があればと考えております。

脈診(03)

S.T先生 より四診について教授を受ける。

四診をさせて頂いた、ある患者さんの尺位の洪脉は不可欠な情報であるとの事。

そこで『中医脉学と瀕湖脉学』(たにぐち書店)を読んでみる。

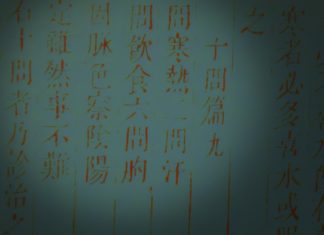

瀕湖脈学七言訣(十一、洪脈)

寸洪在左主心診、

右寸洪時肺不堪。

肝火胃虚関内察、

腎虚陰火尺中看。

寸に洪あり 左心診を主る、

右寸洪の時 肺たえざる。

肝火、胃虚 関内を察し、

腎虚、陰火 尺中を看る。

この「洪脉=大脉」が発生する病機が重要なのかと思います。

【参考文献】

『中医脉学と瀕湖脉学』(株)谷口書店

朱丹溪の処方について。

反佐論

『たとえば近代の医家が宗とし法とするものに丹渓の書がある。その朱丹溪が呑酸を治療する際には炒黄連(さおうれん)を君とし呉茱萸(ごしゅゆ)を佐とする《左金丸》のが常である。また心腹が痛むものを治療する際には、山梔子(さんしし)を倍加して炒乾姜(さかんきょう)を佐とするとよいと言っている。このように寒薬を君とし熱薬を佐とするような処方の構成は、私には理解できない。もしその症状が熱によって出ているものなら冷やせばよいだろうが、どうしてさらに呉茱萸や生姜といった熱する薬を用いるだろうか。もしその症状が寒によって出ているものなら熱せばよいだろうが、どうしてさらに黄連や梔子といった冷やす薬を用いるのだろうか。・・・その疾病の原因を理解できないので、熱薬を用いたり寒薬を用いたりするのである。また、病状と方剤の寒熱が同じか違うかを判断できないので、その病気に対して真の見解を持つことができず、寒熱両方の見解を持ったまま治療していくことになるのである。これが医家における病の最たるものであり、自分自身を深く反省しよく戒めなければならないところである。』

黄連 :清熱燥湿、清熱瀉火、瀉火解毒

呉茱萸 :暖肝・散寒止痛、下気止嘔

山梔子 :清熱瀉火・除煩、清熱利湿、清熱涼血・止血、清熱解熱

炒乾姜 :温中散寒、回陽通脉、温肺化痰・化飲

左金丸(別名:回令丸、萸連丸):清肝瀉火、降逆止嘔

君薬 :主となる病態を治療するもので配合薬の中で最も重要なもの

臣薬 :君薬の作用を強めたり主証に付随する兼証を治療するもの

佐薬 :君薬・臣薬を補助するもの

使薬 :諸薬を調和したり服用しやすくするもの

張景岳は景岳全書の陰陽論の中で劉河間と朱丹溪を、陰陽に対しての治療方針について批判的でありましたが、反佐論の中でも丹渓の書を用いて説明がされています。

病因の把握、治療方針の見立てなど、歴代の医家達にも様々違いがあるように難しいところなのかと思います。

そして、そこが研究し続ける重要なテーマに思います。

【参考文献】

『現代語訳 景岳全書 伝忠録』たにぐち書店

『中薬学』東洋学術出版社

『方剤学』医歯薬出版株式会社

『新版 東洋医学概論』医道の日本社

【用語集】腎不納気

腎不納気

腎気が虚したり、

腎精の不足により腎陽や腎陰に影響が出ると、

「納気」の作用(摂納とも)が働かなくなる状態となる。

「摂納」が出来なくなると、

肺が吸入した気を、

腎に納めることができなくなり、

自然な呼吸が行えなくなる。

そのため、

少し動いただけで息があがるといった症状が出てくる。

このことからも、

「呼吸」は肺だけでなく、

腎が深く関わって行われていることが分かる。