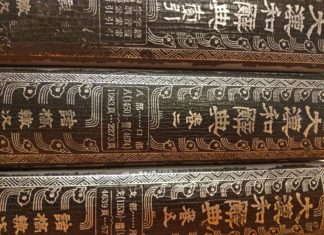

痹と痺

もう直ぐ国家試験となると授業も過去問を対象とした時間が大半です。

期末試験は期間がとれないので、各教科の試験は授業内で実施されていきます。

試験や資料の誤字については3年間で、かなり慣れました。

○ 井・滎・兪・經・合

× 井・榮・兪・經・合

○ 噯氣

× 曖氣 など

本日は痹と痺について

痹(ひ)

1⃣しびれる

2⃣リウマチ

痺(ひ)

1⃣うずらの雌

大漢和辞典の”痺”の欄には”参考”として「俗に此の字を痹に用いるは誤」と、

『字彙』からの引用も記載されています。

「痺與痿痹字不同」との事。

※字彙(じい)は、明代の梅膺祚(ばいようそ)により編纂された中国の漢字字典。

明の時代から「同じ字じゃないよ」との注意書きがある以上、

出来るだけ正確を期したいと”しびれる”は”痹”で書き通しておりますと、

同じような人がいた時に、ほっこりします。

【参考文献】

『大漢和辞典』(株)大修館書店

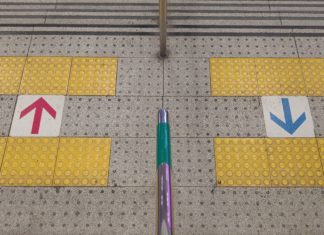

上ル・下ル(01)

四方八方ありますが、

東洋医学に関して言えば、”上下” の問題をよく目にします。

上がってはいけないものが上がったり、

下げる力が弱くて下がらなかったり。

亢害承制

「肺氣の清粛下降機能は、肝木が昇発しすぎるのを防止し制御して、全身の協調と安定を保っている」

と、『中医病因病機学』においては、このバランスを保っている法則を”亢害承制”と呼んでいます。

【病理】

〇金不制木

肺金の粛降機能が失調し、肝火相火が制御できずに上昇してしまう。

〇木火刑金

肝氣不疏により気鬱が火に変化し、肺金を犯す。

【参考文献】

『中医病因病機学』東洋学術出版社

京都薬用植物園の呉茱萸(ごしゅゆ)

武田薬品工業(株)の京都薬用植物園で、年に4回行われている研修会があります。

今回は『晩秋の研修会』との事。

一般向けの研修会で、特に専門的な講義が行われるというものでは無いのですが、実体験もさせて貰えるのを楽しみに参加しています。

私は2回目の参加となります。

今回は漢方処方園、樹木園、温室を回りました。

「味見してみますか?」のコーナーでは呉茱萸(ごしゅゆ)を頂きます。

物凄く辛いのをご存知でしょうか?・・辛いです!

呉茱萸

[効能]

◦ 暖肝・散寒止痛

◦ 下気止嘔 など

この辛さを感じると”効能”になんとなく納得が・・

前回の研修会でも味見をさせて頂きましたが、体験する度に植物のもっている”力”を強く感じます。

漢方薬においては、個々の植物を適切な配分でコーディネートする事で、服用の効果を最大にしているのだろうと考えさせられます。

逆に、個々の主張が強いので、調和をとる材料、飲み易くする材料を共に配合する必要があるのかとも思います。

鍼の調和は切経や刺鍼をする”その時”に、人間の手によって加減できるところなのでしょうか。

薬との違いであったりするように思うのですが、いかがなものでしょう?

薬草のあまりの刺激の強さに色んな事を考えてしまう『晩秋の研修会』でした。

【参考文献】

・中医臨床のための中薬学(東洋学術出版社)

天人合一(01)

先輩に許可を頂いた患者さんに、問診に入らせて頂いております。

望診・聞診・問診・切診。

四診合参し、取穴を想定する訓練を一つ一つ手ほどきを頂きます。

患者さんの発するインフォメーションについて

自分の頭の中でシャッターを切りますが、

課題としては、一部分に注視しすぎるところでしょうか。

要は、全体が診えていないなと。

広く全体の情報を、クールダウンして俯瞰しなくては。

と、いう事で自宅に眠っていたカメラを引っ張り出してみました。

情報をいかにキャッチできるのか。

些細な情報の一つ一つを、瞼に撮る訓練をしてみたいと思います。

【参考文献】

『新版 東洋医学概論』株式会社 医道の日本社

肺陰虚証を勉強していて思った事2

乾燥する、という部分について思うところがあったので書いていきます。

咳をし過ぎる:

水分を失っていき乾燥する。

肺が乾燥し肺の熱が上逆することで咳になり、下気道、上気道、口腔内が

熱を受けて乾燥し、乾咳がでる。

津液が減るため?痰はない、または少量。

しゃべり過ぎ、エアコン、喫煙によっても乾燥する、また

久病によっても身体の潤いが失われることがあるとのこと。

煙が陽熱にあたり、その熱で乾燥すると聞きましたが

煙にあたることによって熱を受けるということなのか、それとも

煙を身体に取り込むことによって肺が熱を受けることなのか。

灸実技の授業で教室が煙だらけになっているときは、すごく

陽熱にあたっているということになるのか?

脾で作られた津液が肺にいき、乾燥により、粛降機能が働かなくなると

大腸や腎に影響がおきる。腎は根源的な陰をもつといわれていて

そこが働かなくなることで、再利用できる津液を上昇させることができず

肺や全身に津液を運べなくないために熱を持った肺を冷ますことができなくなる。

肺は津液が少なくなってもひたすら上気道や体表に運んで発散させる。

(この機能は熱で弱まったりしないのでしょうか…?)

腎は再利用できない濁は膀胱を通じて尿となって排出される。

(再利用できる出来ないは、腎の機能?作用?の具合にも関係がある?)

身体が乾燥する病は「痩せる」場合が多いということですが

津液が減り、身体に潤いが足りないためにやせるということは

身体が海藻のように乾くと干からびていくような感じなのか。

色々考えていたら肺陰虚証を忘れそうになってきました。。

方剤学(02)

ニンニクを多めに食しました。

私自身の二便について変化がありましたので、備忘録として。

疲労回復や滋養強壮などをイメージするニンニクですが、主に作用する臓腑や経絡が『胃』や『大腸』との事で調べてみました。

『中医臨床のための中薬学』においては分類として”駆虫薬”の章に配置されております。

大蒜(蒜頭、葫)

ニンニクは生薬名として、大蒜(たいさん)、蒜頭(さんとう)、葫(こ)等という。

〈性味〉

辛、温。小毒。

〈帰経〉

胃・大腸。

〈効能と応用〉

1:殺虫

鈎虫、蟯虫に対して用いる。

2:止痢

細菌性下痢に、単味を服用

3:止咳

肺結核(肺瘻)の咳嗽、百日咳(頓咳)などに用いる。

4:治瘧

瘧疾に用いる。

5:解毒消腫

皮膚化膿症の初期に用いる。

肺疾患や皮膚疾患にも応用があるところが、興味深く思います。

肺の”水の上源”、胃の”喜湿悪燥”など一定の水分量を共通にするところが気になるところです。

【参考文献】

『中医臨床のための中薬学』東洋学術出版社

『大漢和辭典』大修館書店

(葫:第九巻802頁)

『新版 東洋医学概論』医道の日本社

五行大義(3)

炎上

火曰炎上。炎上者南方揚光輝、在盛夏氣極上。

故曰炎上。王者向明而治。蓋取其象。

古者明王南面聽政、攬海内雄俊、積之於朝、以助明也。

退邪佞之人臣、投之於野以通壅塞。

任得其人則天下大治、垂拱無爲。

易以離爲火爲明。重離重明、則君臣倶明也。明則順火氣。

火氣順、則如其性。如其性則能成熟、順人士之用。

用之則起、捨之則止。

若人君不明、遠賢良進讒佞、棄法律疎骨肉、

殺忠諫赦罪人廢嫡立庶、以妾爲妻、則火失其性、不用則起、

隨風斜行、焚宗廟宮室燎于民居。

故曰火不炎上。

火は炎上という。炎上なるもの南方に光輝を揚げ、盛夏にあって氣が極まり上がる。

故に炎上という。王なるもの明りに向かって治る。およそ、その象をとる。

明王、南面し政を聴き、海内の雄俊をとり、朝廷に積み、もって明を助ける。

邪佞の人臣退き、これを野に投げ、もって壅塞を通ず。

得たその人に任せ、すなわち天下大きく治み、垂拱になすなし。

易は離をもって火となし、明となす。離を重んじ、明を重んじれば、則ち君臣ともに明らかなり。明、則ち火氣の順なり。

火氣の順、則ちその性のごとし。その性のごとくは則ち能く成熟し、人士の用に順ず。

これを用いて則ち起こり、之を捨てれば則ち止む。

もし人君、明からずして、賢良に遠く讒佞に進め、法律を棄て骨肉を疎み、

忠諫を殺し罪人を赦し、嫡を廢して庶をたて、妾をもって妻となせば、則ち火はその性を失い、用いざるに起こり、

風に随いて斜めに行き、宗廟・宮室を焚き、民居を燎く。

故に火に炎上せずという。

【参考文献】

『五行大義』明德出版社

『漢辞海』三省堂

『易経』徳間書店

大宇陀町。

店先のワゴンで販売されている処分品をよく目にします。

商店街を歩いていると、目に飛び込んで来たのは、

古本屋のワゴンの中に居た『大宇陀町史(資料編 第3巻)』。

こういった書物は、町役場や図書館などでめにする事はあっても、市中では珍しいのではないでしょうか。

思わず買ってしまいました。

鍼灸学生時代の探索の一つに、奈良県の宇陀市にある薬草園に行った事がありました。

ここには、日本最古の薬草園である『森野旧薬園』や

藤沢薬品工業(現アステラル製薬)の創業者:細川友吉の生家であり、

現在は資料館としての『薬の館』などがあります。

この地の薬草に関しての ”地の利” が大変興味深いです。

以前に探索した際に撮影した画像をご紹介します。

別の機会に各所を個別にご紹介できたらと思います。

【参考文献】

『大宇陀町史 資料篇 第三巻 近代』臨川書店

五行大義(2)

曲直

洪範傳曰、木曰曲直者東方。

易云、地上之木爲觀。

言春時出地之木、無不曲直、花葉可觀。

如人威儀容貌也。

許愼云、地上之可觀者、莫過於木。

故相字目傍木也。

古之王者、登稿輿有鸞和之節、降車有佩玉之度、

田狩有三驅之制、飲餞有獻酢之禮。

無事不巡幸、無奪民時、以春農之始也。

無貧欲姦謀所以順木氣。

木氣順、則如其性、茂盛敷實、以爲民用。

直者中繩、曲者中鉤。

若人君失威儀、酖酒淫縦、重徭厚税、

田獵無度、則木失其性、春不滋長、不爲民用、橋梁不従其繩墨。

故曰木不曲直也。

洪範伝に曰く、木に曲直というは東方。

易にいう、地上の木を観となす。

言うこころは、春時、地に出づるの木は、曲直ならざるなし、花葉観るべし。

人の威儀容貌のごときなり。

許慎いう、地上の観るべき者は、気に過ぐるはなし。

故に相の字は、目、木の傍らにするなりと。

古の王者は、輿に登るに鸞和の節あり、車を降りるに佩玉の度あり、

田狩に三駆の制あり、飲餞に獻酢の礼あり。

事なきときは巡幸せず、民の時を奪ふなし。

春は農の始めなるを以てなり。

貪欲姦謀なきは、木気に順う所以なり。

木気順なれば、則ちその性のごとく、茂盛敷実し、以て民の用をなす。

直なる者は縄に中り、曲なる者は鉤に中る。

若し人君、威儀を失い、酒に酖りて淫縦し、徭を重くし税を厚くし、

田獵度なければ、則ち木は、その性を失い、春滋長せず、民の用をなさず。

橋梁は、その縄墨に従わず。

故に木に曲直せずというなり。

【引用文献】

『五行大義』著者:中村璋八、発行:明德出版社

胖大にて白苔の舌を観察します。

【舌診(09)】

こんにちは稲垣です。

患者さんのHさんに舌の研究の為にご協力頂きました。

学術の為にご協力頂き感謝いたします!

《令和3年1月22日》

表は白苔が強く水泛しているように思います。

嫰であり、胖大。

湿に覆われているように思います。

表と裏の違いが謙虚。

舌下静脈が中央に近い形でストレートに伸びている。

《令和3年1月27日》

表は全苔より苔の剥離が診られ、

溢れていた水が引き始めているように思います。

胖大はやや狭まりつつあるように思いますが、

22日よりも白苔は強く感じます。

裏は舌下静脈の形は変わりませんが、色が薄くなっています。

舌裏全体の色が淡くなっていますが、

左前に舌瘡のようなものが出来ています。

《令和3年1月30日》

苔全体が薄くなっているのが顕著。

剥離され舌体がみえるところと苔との境目が緩やか。

全体的に赤みを帯びてきたように感じます。

全体的に水が引いた状態と共に

歯痕も少なくなってきたように思います。

舌裏の色合いがかなり薄くなってきており、

舌下静脈も姿が薄くなってきたように思います。

苔が少なくなる経過には、

一時的に苔が強くみえる現象があるのかもしれないと感じました。

これは苔だけの現象ではないのかもしない、と感じております。

来院と来院の間に何があったのか、

舌の情報だけでは足りないところです。

皮膚の肌荒れも、おさまりつつあるように感じています。