【用語集】心腎不交

心腎の関係をあらわす言葉として、

「心腎交通」がある。

本来、

「火」の性質をもつ心と、

「水」の性質をもつ腎とが互いに制約する関係にあり、

心陽が腎に下り、腎水を温め、

腎精が蒸されて上にあがることで、

心が滋養を受けるといった循環が見受けられる。

このような関係を「水火相済」ともいう。

この循環が崩れる事により、

心腎が交通しなくなることを

「心腎不交」という。

心火が上炎することで上に偏ったり、

心気が不足し下に降りきらないことで

心が腎に下らず交わらなくなる。

その結果、

腎水を心の熱で枯らすことで、

腎水も心に上ることが出来なくなり、

心火がますます盛んとなる。

このような状態を

「水火不済」ともいう。

参考文献:

『黄帝内経素問』

『黄帝内経霊枢』

『中医基本用語辞典』 東洋学術出版社

『基礎中医学』 神戸中医学研究会

『中国医学辞典』 たにぐち書店

『臓腑経絡学』 アルテミシア

『鍼灸医学事典』 医道の日本社

手で感じたこと

手の感覚について。

人によってそれを捉えた時の表現方法が違うと言ったお話は聞いていた。

自身で湿邪を感じた時の感覚は「ゾワっとして気持ち悪い」だった。

他のその感覚の時、別の人が言っていた感覚も何となく分かる気がした。

でも同じ湿邪でも部位によって感じる感覚が違うと思うところも正直ある。

色々疑って検証していきたい。

中国の思想(01)

老子

一章 真理は固定したものではない

道可道、非常道。

名可名、非常名。

無名天地之始、有名万物之母。

故常無欲以観其妙、常有欲以観其徼。

此両者同出而異名。

同謂之玄。

玄之又玄、衆妙之門。

道を可とする道は、常なる道に非ず。

名を可とする名は、常なる名に非ず。

無は天地の始まりの名、有は万物の母の名。

故に常なる無は其の妙を観さんと欲し、常なる有はその徼を観さんと欲す。

この両者は同じ出にして名を異とする。

同じく、これを玄と謂う。

玄のまた玄を、衆妙の門とす。

【参考文献】

『中国の思想[Ⅵ]老子・列子』徳間書店

施術日記(04)

T.I 先生との治療練習4回目です。

同じ経脈上に刺鍼する事で、軸を作りたいと考えております。

舌診の鍛錬

【目的】

① 同經への刺鍼にて、短期的・中期的・長期的な観察。

② 四診も含め、複合で考察。

舌を出した瞬間に思ったのは『紅くなった?』

いつもより、白っぽさが減って

このシリーズが始まって以来、刺鍼前の舌の表情では目立った違い。

舌の出し方も、リラックスが感じられます。

舌尖・舌辺の感じは前回と同じ様子ではあるが、雰囲気が違う。

陰陵泉(右):0番鍼にて置鍼(5分)

全体的に水分量の調整は出来たと感じ、

所々に赤みが見て取れるも、

一皮剥けて、深層が顔を出しているようにも感じる。

舌の出し方も、締まりを感じる。

これは変な緊張が高まったというよりも、

適正な気力をもって来てるように思える。

舌の中央当たりも、渇きが出てきてる。

もしかしたら、苔を取るのはこの渇きを持たせる事で、

剥離させて行くのでは??と妄想する。

腹診も刺鍼前後に変化は感じられ、

中脘あたりの変化が興味深い。

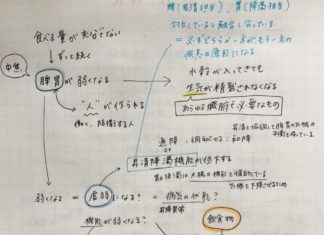

脾胃が弱くなる

食べる量が充分ではない状態が続くことによって

脾胃が弱くなる、とは?(→水穀が入ってきても生気が精製されなくなる)

=虚弱になる?ということ? =病気になる?→昇降異常?

=機能が弱くなる?

脾胃の機能の主なもの:「納運(受納機能/運化機能)」

運化:飲食物を消化し吸収する過程であり胃と小腸が関わる。

失調すると消化吸収が阻害され食欲不振になる。

受納:水穀を受け入れる場所。水穀を腐熟させ水穀の精微へと変化させる。

胃は水穀で満たされることから水穀の海と呼ばれる。

胃が受納できる⇒食欲がある、ということ。

教科書ではそれぞればらばらに習っていることも、実際には

同じ身体の中で起こっていることであって機能が対立し、融合し合っている、のは

脾胃だけでなく他の臓腑もそうなのかもしれないな、と思いました。

臓腑の生理や機能についてあやふやになっていることが沢山あると感じたので

しっかりと復習することにします。

紫色から色々探る

昔の人の認識を知るために。

神農本草経では霊芝を「青芝、赤芝、黄芝、白芝、黒芝、紫芝」と六種に分類している。

神農本草経攷異

青芝「味酸平。…補肝気。」

赤芝「味苦平。…益心気。」

黄芝「味甘平。…益脾気。」

白芝「味辛平。…益肺気。」

黒芝「味鹹平。…益腎気。」

紫芝「味甘温。…益精気。」

紫以外の五色に関しては通常の解釈でわかりやすい。

では紫の益精気とは何なのか。

まずは紫について考えたい。

これは高貴な位を表す事も多くある。

例えば紫禁城の名前の由来など。

日本でも儒教を学んでいたとされる聖徳太子が定めた冠位十二階では、紫(徳)・青(仁)・赤(礼)・黄(信)・白(義)・黒(智)との順位で位が定められている事から紫の立ち位置と文化の伝来が伺える。

人体にも紫宮という経穴があり、それが何を指すのか。

神仙思想でも度々出てくる紫。

五色以外にも着目する必要がありそう。

参考資料:

神農本草経攷異 有明書房 森立之著

煉丹術の世界 大修館書店 秋岡英行・垣内智之・加藤知恵著

気になった事を色々と

《標本》

色んなパターンを思考してみる。

例えば、方剤では「芍薬甘草湯が腓返りに効く」とされる。

以前勤めていたところは整形外科の処方箋がバンバン来るので反応聞いてみると確かに症状は緩和されている。

しかし、効かない人やいつまでも服用する人も発生する。

全く効かない一つのパターンとして存在したものが「脾胃が弱って痩せ細っている人」

《現代語訳 黄帝内経素問 P375》

「食物が胃に入って消化されると、一部分の精微な気は肝臓に送られ、そこで浸みこみ溢れた精気は筋に滋養を与えます。」

ここから脾胃の弱りから肝が関わる腓返りが発生すると想像すると、じゃあ※太衝を使って肝血を増やしたとする。

でも発生した肝血虚が副次的なもの何だったら繰り返し起こる事になる。

方剤でも抑肝散の構成をみると

〈柴胡・甘草・川芎・当帰・白朮・茯苓・釣藤鈎〉

説明では、

《中医臨床のための方剤学 P428》

「健脾薬の配合は、脾の健運を通じて肝の陰血を補充し、柔肝する目的である。」

元々脾胃が未成熟である乳幼児の処方であった事を考えると、本は脾胃であると考えられる。

※まだ刺して治した経験がないので、穴性学の知識で仮定しています。

《自身の治療変化》

ここ最近の治療で体がまた変わってきた事を感じる。

自身がほんのり感じていた右の違和感に変化あり。

治療後の自分のお腹を触る。

右の邪が溜まっている部分が熱くなっている。

きっとしっかり治っていってるんだなと嬉しくなる。

そういえば、臍の形も変わったな。

変化を感じた箇所

太白周辺が赤みを帯びている

何か走ったなと思う箇所の付近にある経穴

腎経…兪府

胆経…京門、風市、帯脈、環跳、頭臨泣

脾経…血海、三陰交、商丘、大包、四白

肝経…曲泉

色々あるが使われた手数はとても少ない。

《電車の中で》

電車に乗っていると

こちらが逃げたくなる様なかなりの圧を感じる人がいる。

おそらく警戒心の様なものなのかな。

自身が投影されている部分もあるのかも…

患者さんの体を触るときも気をつけたい。

《臍》

神厥で起こる様な変化は果たして神厥に限った話なのかな。

他の経穴にも起こるのかもしれない。

そうなってくるときっと本に乗っていない様な色んな見方ができる様になるかもしれない。

それが合っているかどうかはまずはきちんと診れる様になった先にある話だけれど。

参考資料

「中医臨床のための方剤学」 東洋学術出版社 神戸中医学研究会著

「現代語訳 黄帝内経素問 上巻」 東洋学術出版社 南京中医学院編

お腹と体型

最近は腹診を中心に勉強しています。

まず自分の体験として一鍼堂で治療を受けさせて頂いて外形の変化で一番感じたところがお腹でした。

下っ腹と側面の形が特徴的なお腹です。

治療を受けていくとだんだんとフラットになり、自分では別人のお腹の様になったと思っています。

そこから似たような人を意識して観察する様にしているのですが、反り腰、股関節の動きが悪いという特徴がある気がします。

まだ例が少ないし勘違いかも知れませんが…

循行的には胃経が絡んでくる場所で、私自身も食や消化器官に関するトラブルが発生しやすいので関連があるかもしれないなと思っています。

また、胃関連の気になったところで、普段はそんなに舌が濡れていていないのにその日はとても唾液が多い人がいた。

腹部を触らせて頂くと胃の部分がとても冷たかった。

お話を聞くと冷たいものが多くなっているらしく、食欲不振も起こっているらしい。

残念ながら背中は触れませんでしたが、反応があるのか気になるところでした。

PS今回のブログで使用している写真ですが淀川花火大会のものです。

自宅付近のとある場所から見えるのですが、3年ぶりでしたのでじっくり観ました。

とても綺麗で、フィナーレの打ち上げではたくさんの歓声が上がっていました。

自宅の近くで毎年行われるイベントなので正直最近はしっかり観れていませんでしたが、やはり行なって頂いた方が8月!って感じで楽しいです。

方剤学(02)

ニンニクを多めに食しました。

私自身の二便について変化がありましたので、備忘録として。

疲労回復や滋養強壮などをイメージするニンニクですが、主に作用する臓腑や経絡が『胃』や『大腸』との事で調べてみました。

『中医臨床のための中薬学』においては分類として”駆虫薬”の章に配置されております。

大蒜(蒜頭、葫)

ニンニクは生薬名として、大蒜(たいさん)、蒜頭(さんとう)、葫(こ)等という。

〈性味〉

辛、温。小毒。

〈帰経〉

胃・大腸。

〈効能と応用〉

1:殺虫

鈎虫、蟯虫に対して用いる。

2:止痢

細菌性下痢に、単味を服用

3:止咳

肺結核(肺瘻)の咳嗽、百日咳(頓咳)などに用いる。

4:治瘧

瘧疾に用いる。

5:解毒消腫

皮膚化膿症の初期に用いる。

肺疾患や皮膚疾患にも応用があるところが、興味深く思います。

肺の”水の上源”、胃の”喜湿悪燥”など一定の水分量を共通にするところが気になるところです。

【参考文献】

『中医臨床のための中薬学』東洋学術出版社

『大漢和辭典』大修館書店

(葫:第九巻802頁)

『新版 東洋医学概論』医道の日本社

中国の思想(07)

老子

四十三章 無為のはたらき

天下之至柔、馳騁天下之至堅。

無有人無間。

吾是以知無為之有益。

不言之教、無為之益、天下希及之。

天下の至柔は、天下の至堅を馳騁す。

無有は無間に入る。

われここをもって無為の益あるを知る。

不言の教、無為の益、天下これに及ぶもの希なり。

(引用:『中国の思想[Ⅳ]老子・列子』P82)

《私議》

一休さんのとんち話の中で出てくる

「生ある者は必ず死す、形ある物は必ず滅す。」

これは諸行無常を説いていたように思いますが、

老子のこの一節を読んで、ふと思い出しました。

日常生活の中で”自然体であること”の強さを日々感じています。

【参考文献】

『中国の思想[Ⅵ]老子・列子』徳間書店