猛暑

患者さん

前回寺子屋で患者さんのお身体を借りる際、極力相手がそのままの自分でいられる様に、こちらの雰囲気に引っ張らないようにと意識しました。

相手の雰囲気に溶け込んでいくように意識。

先生の患者さんへのワンクッション挟む様な挨拶なども聞いていて参考になります。

映画

映画、サウンドオブメタルを見ました。

色んな視点や主人公の感情変化が上手く描かれたとても良い作品でした。

内容は突発的に聴力を失った人の話です。

失ったことで生じる世間とのギャップ。

その中でどうにか聞こえるように、元の生活に戻れる様にと試行錯誤しますが、どうも幸せにはなれない。

結局最後のシーンでは色んなものが破綻して喪失、見方によっては悲惨なものでしたが、その中でも主人公が帰る場所を見つかって良かったと感じました。

自分の生活でも聞こえる、聞こえない関係なく帰るべき場所は必要だと思います。

バガボンドの「おっさん穴」が思い返される。

訓練

最近溶け込む訓練として色んな人と会う様にしています。

やはり考えている事は違う事がほとんどで、話していてもやはり人間なので違いはある。

でもその人にはその人の物語があるので合わせる訓練にはなる。

その為には尊重が必要。

昔この先生の考え方好きだな〜と思った人がいて、大体の内容として

「みんな何かしらの夢を見てるんだからその夢に付き合うのも優しさ」

と仰っていた。

優しさというと少し誤解を受けそうなニュアンスに聞こえますが、仰っている意味はわかる。

主観はそれぞれ違う。

相手の物語に寄り添って初めて答えてくれるものなんだと感じています。

きちんと相手を大切にしなければいけない。

ルーティーン

最近は一鍼堂に行く前に難波神社で拝礼してから向かう様にしています。

何を願う訳でもないのですが、そこからが入りやすいので気に入っています。

猛暑

この時期暑くなり、水分摂取が多くなる。

そういった人の話を最近よく聞く。

同じ条件を作ってみるために、自分も長時間運動時して普段よりも水を大量に飲むようにしてみた。

現れた症状は口渇は病まず、胃部の不快感と倦怠感。

先々週みさせて頂いた患者さんも陽明のある部分に熱を持っていたことが思い返される。

激しい運動時、胃にも熱が生まれ、口渇が起こる。

その熱をさまそうと冷たいものを欲する。

胃熱を覚ます意味では一定の冷たいものは正解だと思う。

しかし多くは冷たい水やスポーツドリンクなどをチョイスし、そこに水分も多くなる。

脾が対処できなくなり、湿を溜め込む。

ここで熱+湿という条件が揃った舌を見てみる。

面白いことに表面に泡が貼っていた。

自身の体質的に酒を飲んだ時に出るこの泡。

熱と湿が中焦で発生した時に生まれるもの?

最近モデル患者さんで確認されるお腹の状態にも近づいた。

水分を摂取しすぎることなく、どうにかして胃熱への対処を行う事が必要か。

そういえば西瓜が昔からこう言った時に使われていて、天然の白虎湯とも呼ばれている事を思い出した。

瓜科の植物は熱を覚ましつつ利尿するものが多いのでこの時期は重宝しそうです。

他に自分の体の現象として勉強になった事が尿量の減少。

そこで気になった事が、果たしてよくトイレに行く患者さんが本当に利尿しているか?という疑問。

水をたくさん飲むから出さなきゃと思ってトイレに行くとしても、もしかしたら少量しか出ていないかもしれない。

相手の行動の色眼鏡を抜く訓練にもなり良かったです。

そう思うとその人の行動が自分の思っている通りの状態でない事も考えられるので、四診と結びつかない情報に意味がないと改めて実感しました。

脈診(05)

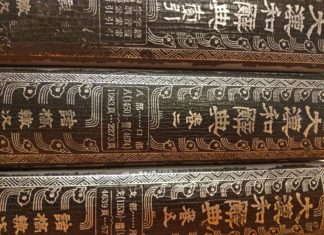

『中医脉学と瀕湖脉学』

(引用:P11「第一部 現代中医脉論」の”脉診の方法 3.指の置き方”より)

『並べる指の間隔は患者の身長に対応して、

腕の長いものには少し広めに置き、

腕の短いものに対しては指を詰めて並べる。

指の位置が決まれば、三指で同時に診脉するのを総按といい、

また単按といって、一部の脈象を重点的に診るために、

中指と環指をもち挙げることによって寸脉を診たり、

示指と環指をもち挙げて関脉を診たり、

示指中指をもち挙げて尺脉を診たりすることも行われる。

示指ないし中指のみを用いて単按することもある。

実際の診脉においては総按も単按もあわせて駆使される。』

寸・関・尺 を総按にて診ようと固執していたように思います。

特に自身の手が大きいとこもあり、

もっと指の使い方に柔軟さが必要だったと思いました。

そういえば、院長に診て頂いた時が極めてフレキシブルだったと思い出しました。

【参考文献】

『中医脉学と瀕湖脉学』たにぐち書店

素問 陰陽応象大論篇(第5)から

<学生向け 近日開催予定のイベント>

【学生向け勉強会のお知らせ】東洋医学概論をモノにしよう!

→(随時お問い合わせ受付中です!)

【学生向け勉強会】「素問を読もう!」申込み受付中です

→毎週火曜19時〜 または 毎週木曜13時〜(途中からの参加も可能です。)

こんにちは、大原です。

素問の勉強会では、現在

陰陽応象大論篇(第五)の内容を読み解いていっております。

さて、素問 陰陽応象大論篇(第五)の中に、

気(人体を動かす力)、

形(肉体)、

味(飲食物)、

精(生命活動を維持する源泉)

それぞれの相互転化についての記述があります。

その原文と読み下しは以下になります。

【原文と読み下し】

・・・

水為陰、火為陽。(水は陰となし、火は陽となす。)

陽為氣、陰為味。(陽は気となし、陰は味となす。)

味帰形、形帰氣、氣帰精、精帰化。(味は形に帰し、形は気に帰し、気は精に帰し、精は化に帰す。)

精食氣、形食味、化生精、氣生形。(精は気に食(やしな)われ、形は味に食(やしな)われ、化は生を生じ、気は形を生ず。)

味傷形、氣傷精。(味は形を傷り、気は精を傷る。)

精化為氣、氣傷於味。(精は化して気となし、気は味に傷らる。)

・・・

原文三行目から、

体内での転化について述べられていますが、

どのように起こっているのかを原文通り順番に読んでいくと、

一見このようになります。

味帰形、 「味(飲食物)」→「形(肉体)」

形帰氣、 「形(肉体)」→「気(人体を動かす力)」

氣帰精、 「気(人体を動かす力)」→「精(生命活動を維持する源泉)」

精帰化。 「精(生命活動を維持する源泉)」→「化(必要な気血などを他の物質から変化させる作用)」

さらに4行目以降も転化についてですが、

精食氣、 「気」→「精」 (「精」は「気」によって食(養)われる、という意味から)

形食味、 「味」→「形」 (「形」は「味」によって食(養)われる、という意味から)

化生精、 「化」→「精」

氣生形。 「気」→「形」

となります。

矢印は、物質などの生成の向きを示していますが、

「形」は「気」を生成したり(原文3行目)、「気」は「形」を生成したり(原文4行目)、

また「精」は、「化」を生み出し(原文3行目)、反対に「化」から生成される(原文4行目)とあり、

チャート図のように読んでしまうと、

混乱してしまう印象を受けませんでしょうか?

ですが、ここでのポイントは、

これらの相互の関連は

その調和が保たれているということが重要だということだと思います。

「気」→「精」などのようにそれぞれ別個で抜き出すのではなく、

これらをまとめて、

「味」→「形」⇄「気」→「精」⇄「化」

のように表してみると、「気」について、

例えば次のように意訳できると思います。

「飲食物を得た肉体からは「気」が生じ、

その「気」が充実していると生命活動の源泉である「精」も充実してくる。

その「精」が充実してくると、飲食物から体内に必要な気血を化する作用を生みだす。」

このように、単に、肉体から「気」が生じるというのではなく、

飲食物を得て充実した肉体から「気」が生じるという、

一連の流れが重要なのだと思います。

同様に、単に「気」から「精」が生みだされるというのではなく、

飲食物を得て充実した肉体によって気が生みだされ、

(肉体や気が充実するためには飲食物もしっかりしたものが必要だと思いますが)

その「気」が充実してくると「精」が生みだされるということだと思います。

一連の流れが重要だということだと思います。

以下に、参考までに、上の原文の意訳を記します。

【意訳】

水は陰であり、火は陽である。

火である陽は、人体においては気であり、

水である陰は、飲食物(味)である。

飲食物によって肉体(形)は形成され、

飲食物を得た肉体からは気が生じる。

その気が充実していると、生命活動の源泉である精も充実してくる。

その精が充実してくると、体内に必要な気血に化する作用を生みだす。

すなわち、精を作り出すには気を消費し、

肉体は飲食物を得ることで成り立っているのである。

また、化する作用によって精は生まれ、

気によって肉体ができるともいえる。

しかしながら、これらの相互関連は、その調和が保たれている場合にうまくいくのであり、

飲食の不摂生・偏った飲食があると、その飲食によって肉体はかえって損傷され、

肉体が損傷するので気も弱り、気から充実するはずの精も傷られることになる。

まとめると、正しい飲食からは肉体や気が充実し、さらに精をも生み、

精が充実していくると気も充実してくる。

反対に飲食の不摂生や偏った飲食は肉体や気が弱り、

精を作り出すこともできなくなるということである。

すなわち気は精をよりどころとしているので、飲食の不摂生によって障害されるのである。

肺、金、従革、皮毛、鬼

『五行大義』

金曰従革。従革者革更也。範而更。形革成器也。

西方物既成殺気之盛。

金に従革と曰ふ。従革とは、革は更なり。範に従いて更まる。形革まりて器を成すなり。

西方の物、既に成りて、殺気の盛んなるなり。

『京都薬用植物園の麻黄』より、解表薬から肺系へと探求をしております。

『肺』

五行においては金。

五体としては皮毛。

五性としては従革。

皮毛は”外からのシールド”とだけに、囚われていたように思います。

肺の宣発作用に注目して、粛降作用を見逃していたようにも思え、臓腑の作用を再確認しなくてはと気づかせて頂きました。

また、『五行大義』より

”(皮毛という)大きな袋があるから(臓腑という)中身を沢山詰め込める”

という”器”の機能もあるのだと教えられたように思います。

肺經の經穴では別名に気になるところがあり、繋がりを求めたいと思います。

『手の太陰肺經』

井木穴 ”小商” 別名:鬼信

原穴 ”太淵” 別名:鬼心

合水穴 ”尺沢” 別名:鬼受、鬼堂

(別名の”鬼”が気になって調べていますが、根拠には辿り着かずに探求を継続中。)

『大漢和辞典』

【鬼】

、、人が死ねば心思をつかさどる魂は天にのぼって神となり、形體は地に歸り、形體の主宰である魄は鬼となる。

[説文]鬼、人所歸爲鬼、从儿、田象鬼頭从厶、鬼陰⽓賊害、故从厶。

陰気と肺、金、従革、皮毛、鬼について共通項を見出せそうで、未だ掴めておりませんが、

今後も探求を深めていきたいと思います。

【参考文献】

『五行大義』明徳出版社

『大漢和辞典』大修館書店

『臨床経穴学』東洋学術出版社

『新版 経絡経穴概論』医道の日本社

客氣の”客”

景岳全書 伝忠録

夏月伏陰續論

『主氣と異なるものとして、客氣がある。天は五氣を周らし、地は六氣を備えている。・・

・・この客氣は冬であろうと夏であろうと、その季節とは異なる氣を引き起こして、人々を病気にさせる氣である。・・』

『夏期になると陰気は伏して内にある。これは本来、天地の間における陰陽消長の理である。・・』

の冒頭から始まるこの篇ですが、

朱丹溪との陰陽の考え方の違いを解説し、張景岳の持論を展開している章になります。

この章を咀嚼した内容は別の機会に上げさせて頂くとして、

ときおり出てくる”客”が気になりましたので、調べてみる事としました。

【客氣(かくき)】

1⃣一時のから元気。血氣の勇。假(仮)勇。

2⃣其の歳の運を動かす外部から來る運気。主気に對(対)していふ。

客

①よせる。よる。身を寄せる。

②まらうど(客人)。主の對。

③上客。一座の尊敬する人。

④かかり人。

⑤外來人。

⑥あひて。

⑦たびびと。

⑧たび。

⑨居處(いどころ)の定まらない者。

⑩人。士。

⑪とくい。得意。顧客。

⑫來しかた(過ぎ去った時)。過去

⑬姓。

この夏月伏陰續論の客氣に関していえば、主たる氣とは別の

「病をもたらす得体の知れない氣」といったところでしょうか。

景岳全書の後の章、「命門余義」の中には

『・・三焦の客熱として邪火がある場合も火が原因となっているのであり、・・』

とあります。この客熱もまた、主体の火化とは異質の火に感じられます。

經穴では、

小陽胆経の經穴で上関穴を別名:客主人といいますが、この場合は

「頬骨弓を挟んだ、下関穴の相手方」という意味として、鍼灸学校で教えて頂きました。

その意味合いだけなのかどうか、今後の新たな発見を目指したいと思います。

【参考文献】

『大漢和辞典』大修館書店

『新版 経絡経穴概論』医道の日本社

『現代語訳 景岳全書 伝忠録』たにぐち書店

紫色から色々探る

昔の人の認識を知るために。

神農本草経では霊芝を「青芝、赤芝、黄芝、白芝、黒芝、紫芝」と六種に分類している。

神農本草経攷異

青芝「味酸平。…補肝気。」

赤芝「味苦平。…益心気。」

黄芝「味甘平。…益脾気。」

白芝「味辛平。…益肺気。」

黒芝「味鹹平。…益腎気。」

紫芝「味甘温。…益精気。」

紫以外の五色に関しては通常の解釈でわかりやすい。

では紫の益精気とは何なのか。

まずは紫について考えたい。

これは高貴な位を表す事も多くある。

例えば紫禁城の名前の由来など。

日本でも儒教を学んでいたとされる聖徳太子が定めた冠位十二階では、紫(徳)・青(仁)・赤(礼)・黄(信)・白(義)・黒(智)との順位で位が定められている事から紫の立ち位置と文化の伝来が伺える。

人体にも紫宮という経穴があり、それが何を指すのか。

神仙思想でも度々出てくる紫。

五色以外にも着目する必要がありそう。

参考資料:

神農本草経攷異 有明書房 森立之著

煉丹術の世界 大修館書店 秋岡英行・垣内智之・加藤知恵著

最近感じている事

主体性と他力

遠くを感じるためには真っ直ぐそこに向き合わないと到達できない。

また、真っ直ぐになれたとしてもどこまでいけるか?

最終的な主体は自分だけども、自分だけの力では限界がありそうな気がする。

人は個体としていきなり出来上がったわけではなく、天地の交流から生まれた。

生きている間も色んなものを頂いている。

足元が浮ついていれば交流も途絶える気がします。

足の裏の勇泉、掌の労宮。

何かあるのかと気になります。

木が育っていくためには根が必要なのと一緒なのかな。

それにしても桜が散った後の新緑は元気です。

勢いを感じます。

先読み

歩行者を見ていて、あの人今からあの方向に行くのかなとか観察して勉強。

遠めの人の方が分かりやすい現象も勉強になります。

縮こまる

知識に捉われると大きな動きが出来なくなる。

溶け込むことが大切だなと思います。

自分も大きな流れの中の一部といった認識でいることにしてみました。

入浴

最近風呂に入る時電気を消して入っています。

静かさが増すのでとても良い感じです。

周りのザワつきは単純に騒がしい事もあるけど、自分が騒がしい事もある。

春の空気

浮ついているというか、フワフワしてる気がします。

今年は花粉がスゴイらしいのですが、例年に比べてそういった部分はどうなんだろうと気になっています。

歩くテンポ

現代人は急ぎすぎている。

早歩きしている時とゆっくり歩く自分の差も勉強になってます。

ゆっくりするからノロマになる訳でもないと思います。

患者、食べ飲み など

患者

今週寺子屋で見せて頂いた患者さん、もし自分があの人ならどういう気持ち、体になるか。

声や様子から色々気にされそう。

治療してなかったら心臓が心配だな。

生殖器関係に問題はないかな。

気逆を起こして気にされやすいだろうから、言葉遣いはどうした方がいいかな。

敏感そうだから特に時間をかけたらいけないな。

拾えなかったけど本当に心経の辺りに反応がなかったんだろうか。

あの状態なら出やすいと思うんだけれども…

食べ飲み

先日友人の結婚式があった。

そこでのスケジュールが11時〜披露宴 15時〜二次会 と言った胃腸にとってのハードスケジュールだった。

家に帰ってお腹を触ると胃がパンパン。

足では地機が硬くなっていた。

浅めに刺しても痛かったのですが、腹満は楽になりました。

舌の変化も見ていたのですが、翌日の変化など特に勉強になりました。

また、大人数は大変だなと改めて実感。

自分の課題です。

感覚

本を読みながら何かを触る。

何も見ずに何かを触る。

感覚が全然違う。

触覚だけでなく、全ての感覚がそうだと感じる。

今、きちんと周りの音を拾えているか?

それがノイズの様に聞こえるか、キチンと聞こえるかは自分の状態によって違う。

そこを聞こうとすれば別のものを拾い溢す。

こちらから行くべきじゃないんだろうな。

結局それが何なのか?とその場で気にしてる時点でダメなんだと思います。

実験

↑の事を考えていて、先週の寺子屋ではできる限り周りの状況観察に努めてみた。

やり始めの少しの間はいい感じだったのですが、ずっとやっているとしっくりとこなくなりました。

停滞するといい感じじゃなくなる。

一気にその場の空気とのギャップが出てくる感じがしました。

理論から実践しようとしましたが、これは無理だなと痛感。

実践から理論なら可能なんだと思います。

経穴

勘違いかもしれませんが、その穴に対してどういう認識を持つかで効果が変わってくると、何となく感じた出来事がありました。

補寫といった話ではなく、刺し方でも全く違う目的になるのではないのかなと感じています。

背中

知り合いの身体を借りれたので刺させて頂いた。

普段は腹などでみますが、その時は背中で変化を追ってみた。

脾募と脊柱など一致する部分が見られて勉強になりました。

真夜中のドン

昨日の事。

寝る前に鍼の事を考えて就寝。

夜中に目が覚める。

うつらうつらしてる。

ふと足を切経する。

寝る前も気になっていたが、薄暗くこの様な状況だと顕著。

明らかに形態もおかしく崩れていて、奥行きを感じる。

ここに置きたいと感じた。

幸い枕元に鍼を置いていたので一連の流れは崩れずに済んだ。

置く直前に東洋医学考で読んだ四肢の経穴を使う時の刺法が浮かんだ。

暗いので鍼先なども見えないけど、刺法だけ注意して後は何となく感覚で照海に置く。

ドンっといった重低音に近い感覚があった。

後の反応を追う前から分かる良い感覚。

しばらくするとこの前教えて頂いた2箇所に変化が現れる。

自分に対してだと今までで一番良い鍼ができた気がして嬉しくなった。

六味丸を使った感覚と少し似てる。

参考資料

東洋医学考 星雲社 一鍼堂出版

脾胃湿熱の「湿熱」について

東洋医学概論の教科書にあった脾胃湿熱でしたが、湿熱とは

食べ過ぎ・飲みすぎが原因で体内に入ったままになっている「水」が

熱の影響で湿気?のようになっているものなのか?

ヒントを探して中医弁証学を読んでみましたが、今日はハテナが多いです。

湿は重濁性と粘滞性をもっていて、湿邪による病は長引きやすく、進行が緩慢

粘滞性があるために長引きやすいような感じがしますが、

病の進行が緩慢というのはいいことなんでしょうか?

それともわかりにくい?ということなのでしょうか。。

気機を阻滞させやすく清陽(?)に影響しやすい。

湿気の多い環境や居住地の場合、湿邪は外から皮毛に入る。

また、脾胃虚弱や水分の取りすぎ、過食などは湿の内生をまねく。

湿の病は内外の湿が合わさって発生することが多い。

私自身が雨の多い土地で生まれましたが、どれくらいの期間その環境で過ごすか、というのも関係があるのでしょうか。

(それによって湿邪に対して耐性ができるみたいなことはあるのか?そもそも邪に対して耐性ってなんだろう…)

(大阪は日本の中でも湿度が高い土地柄から、梅雨の時期になると湿邪による症状が起きやすい、と授業の時に聞いたことがあり、根拠を調べてみましたが思うような答えは出てきませんでした…)