補瀉

補寫に関して気になったので調べていきます。

《現代語訳 黄帝内経霊枢上巻》P 14 九鍼十二原篇

「針の技術の要は、刺鍼の部位が適当であることと徐疾の手法の正確な運用にあります。」

「気の働きの虚実変化を理解すれば、補瀉の手法を正確に運用でき、毛筋ほどの間違いも起きる様なことがありません。」

「気の往来の時期を理解してはじめて刺鍼の正確な時間を理解できるのです。」

「気が去るとき経脈が空疎になるのを『逆』、気が来るとき経脈が充実するのを『順』といいます。」

《現代語訳 黄帝内経霊枢上巻》P 18、19 九鍼十二原篇

「瀉法を用いるときは、かならず鍼を素早く刺入して気を得たのちゆっくり抜き去り、大いに鍼孔を揺らして、表用を開けば、邪気を外に洩らすことが出来ます」

「補法を用いるときは、経脈の巡行方向にしたがって鍼を向け、ゆっくりと散漫な様子でそっと刺します。鍼をめぐらして気を導き、経穴を按じて鍼を刺すとき、あたかも蚊が皮膚の上を刺しているようなあるかなきかの感覚があります。鍼を抜き去るのは速く、矢が弦から放たれたかのように、右手で鍼を抜き、急ぎ左手で鍼穴を按ずれば、経気は留まり、外は発散せず、中は充実し、留血の弊害もありません。」

「鍼を刺すときは経気の到来を候わなくてはなりません。」

《現代語訳 黄帝内経素問》P272 鍼解篇

「虚証を鍼治療する際には、鍼下に熱感がなくてはなりません。なぜなら正気が充実すると熱感が生まれるからです。

実証を治療するときには、鍼下に涼感を感じなくてはなりません。なぜなら邪気が衰えてはじめて涼感が起こるからです。」

→補寫どちらにおいても気が至ったり去ったり、熱感・涼感を感じる感覚が重要。

手技としては、どういった速度で刺し抜きするか・どの様な角度で刺すか・揺らすか・案じるか。

《鍼灸臨床能力 北辰会方式 理論篇》P344

「臨床的には、かつては太い鍼をゆっくり入れて気を温め集めて、スッと抜いていた。抜くときにゆっくり抜くと、鍼穴が余計に広がって、気が漏れやすく散りやすくなるためである。現在の鍼は細くなっているのでその必要がない。ゆっくり入れてゆっくり抜けば良いのである。」

→古代と現代の違いを感じました。昔と全く同じ条件ではないので、形ではなくそれが何を意味するのかきちんと理解していないとこれからズレた認識が生まれてきそうです。

また、ここから補瀉の際にどんな鍼を選ぶかなどのヒントにもなっていそうな気がします。

読んでいて、昔の人はどんな方法で鍼を作って保管していたのか。

現在は鍼をどの様にして作っているのか。

現在の鍼になった分岐点などはいつなのか。

なども気になってきました。

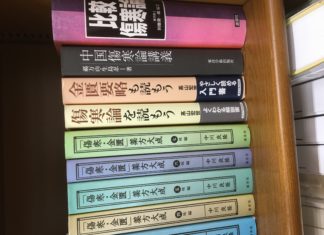

参考資料

《現代語訳 黄帝内経霊枢 上巻》 東洋学術出版社 南京中医学院編著

《現代語訳 黄帝内経素問 中巻》 東洋学術出版社 南京中医学院編著

《鍼灸臨床能力 北辰会方式 理論篇》 緑書房 一般社団法人 北辰会学術部編著

血の色は赤い

血液の赤色はどっからきているのか?

西洋学的に考えると赤血球に含まれるヘモグロビンの色だと学校で習いました。

ヘモグロビンは鉄(ヘム)とタンパク質(グロビン)が結びついたもので、この鉄が赤色素を持っているためです。

いっぽう、東洋医学的にはどうなのかというと話が複雑になります。

血は水穀の精微と腎精から化生される とあります。

二通りのパターンがあるようです。

パターン ①

飲食物が脾胃の運化を受けて水穀の精微に転化したのち、営気によって脈中に滲注し、肺に上輸されて清気と合するとともに心火(心陽)の温煦を受けて赤く変化し血となる。

つまり消化管で得られたエネルギーの素みたいなものを肺と心まで運び上げた後に、心のパワーで温められてようやく赤く変化するらしいのです。それまでは無色なのでしょうか?

パターン②

腎精化血であり、腎陽の温煦により腎精が血に転化して脈中に入る。

この書き方だと腎の温煦でも赤くさせるのかがハッキリしません。でもきっと心と同じように温煦パワーで赤い血になっているのでしょう。

そういえば西洋学的に腎臓から産生・放出されるエリスロポエチンというホルモンが、骨髄での赤血球を産生を日々促しつづけているので、ここでは怖いほどシンクロしていますね。

因みに、エビやタコは青色の血(銅の色)、植物は緑色の葉緑素(マグネシウムの色)だそうです。

(基礎中医学 神戸中医学研究会 p19参照)

下巨虚

前回の続きです。

合穴である下巨虚について調べていきます。

《現代語訳 黄帝内経霊枢 上巻》P108 邪気蔵府病形篇

「小腸の病の症状は、下腹部が痛み、腰や背骨が引きつり睾丸まで痛み、大小便がつまり苦しみ、耳の前が発熱し、或いは寒が甚だしく、或いは肩の上の熱がひどく、手の小指と薬指の間が熱く、或いは絡脈がおちくぼみます。これらはみな小腸の病です。

手の太陽小腸経の病は、胃経の下巨虚に取って治療します。」

↑の文章を基に考えていきます。

《現代語訳 黄帝内経霊枢 上巻》P507 張論篇

「小腸張の症状は、下腹部が張り、腰にかけて痛みます。」

→

・下腹部は小腸のある部位なのでそこが痛み、それが腰まで影響している。

・耳の前、肩の上は小腸経上にあるのでそこに反映されているのだと思います。

・手の小指と薬指の間に関しては、小指あたりに経の走行がありますがそれを指すかはわかりません。

《現代語訳 黄帝内経素問 上巻》P164 霊蘭秘典論篇

「小腸はすでに胃で消化された食物を受け取り、食物の精華を抽出して、全身に輸送します。」

《全訳 中医基礎理論》P131

「張介賓は『素問 霊蘭秘典篇』を「小腸は胃の下に位置し、胃中の水穀を受盛して清濁を分ける。そこで水液は前部に吸収され、糟粕は後ろに送られる。脾気は化して上昇し、小腸の気は化して下降する。そのため化物が出るというなり」と注釈している。」

《中医学ってなんだろう》P239

「小腸の蔵象

内部の状態 小腸が清濁を分けられなくなり、余計な水分が大便に混入する。または濁ったものが尿に混入する。

→現象 ・大便が緩い ・下痢 ・尿がにごる など。

内部の状態 小腸から、水分がきちんと吸収されない。

→現象 ・尿の量が減る

内部の状態 小腸の働きが悪くなり、濁ったものが下へ送られなくなる。

→現象 ・お腹が張る ・腹痛 ・嘔吐 ・便秘 など。」

《穴性学ハンドブック》P159

「下巨虚 湿 分清濁、祛湿邪、燥湿、滲湿」

《全訳 経絡学》P 52

「李東垣は張元素に学んだが、その著書である『薬類法象』で、昇降や浮沈により薬性を論じて、茯苓は手の太陽(小腸)へ入り、麻黄は手の太陰(肺)へ入るとし、それぞれの経脈に導く引経薬、報使薬、向導薬を打ち出している。」

→胃からドロドロになって降りてきたものを小腸が受け取る。

受け取ったものを清・濁に小腸が分別する。

清は水穀の精微で、脾の運化へ

濁は大腸へ送られる

小腸の働きが悪いと分別ができず、そこに留まる。

すると下へ送ることができないので留まり、張って痛む。

穴性学ハンドブックで分清濁とある様に、下巨虚によって小腸の働きが改善すると清は脾、濁は大腸へと送られていく。

結果として小腸の張りなども改善される。

また、祛湿邪 滲湿とある様に利水滲湿薬で小腸に入る茯苓の様な一面もあるかもしれない。

邪気蔵府病形篇の寒熱の現象がなぜ起こるのかがもっと調べていく必要があると思います。

参考資料

《現代語訳 黄帝内経素問上巻》 東洋学術出版社 南京中医学院編

《現代語訳 黄帝内経霊枢上巻》 東洋学術出版社 南京中医学院編

《中医学ってなんだろう》 東洋学術出版社 小金井信宏著

《全訳 中医基礎理論》 たにぐち書店 印合河主編

《全訳 経絡学》 たにぐち書店 李鼎主編

《穴性学ハンドブック》 たにぐち書店 伴尚志編著

先ずは基礎から

ほぼ10年ぶりに東洋医学の基礎理論の本を開いてみました。

結構忘れています。

東洋医学、特に中医学の言い回しって独特ですよね。元々が中国語の表現からの解釈になるせいもあるんだと思いますが、それが余計に理解するのを困難にさせます。

例えば

肝についての記載

陰を体とし、陽を用とす (基礎中医学 神戸中医学研究会 p45参照)

なんのこっちゃです。抽象的すぎて困ります。もっとハッキリ具体的に書いて欲しいものです(笑)

柔肝という文字もよく見ます。

肝の陰血を補うことで、肝陽を調整する治法

肝の陰血をもとに陽気が作動(陰を体とし、陽を用とす)し、肝陰の柔潤によって肝陽の剛強を抑制し、和らげている。 (基礎中医学 神戸中医学研究会 p46参照)

肝陰がなくなると柔→剛強に変貌するとあります。何だか物騒なことになりそうです。

そういえばC型肝炎の治療にインターフェロン療法が行われますが、昔に医療の現場で聞いたことがあります。治療を受けている患者さんの性格がだんだん変貌するそうです。怒りっぽくなったり、抑鬱症状が出たり、そうなると家族は大変なようで、そういう症状が強いと治療を一旦中断することも多いそうです。もしかしたら東洋医学的に考えてみると、インターフェロンによって肝陰が傷つけられてしまうのかもしれません。

胃・小腸・大腸

霊枢を読み進めていって勉強している事を書いていきます。

《現代語訳 黄帝内経霊枢 上巻》 P104

邪気蔵府病形篇「黄帝がいう。「私は五臓六腑の気が、みな井穴から出て、滎穴と輸穴を経て合穴に入ると聞いたことがある。

その気血はどの道を通って注ぎ、進入した後どの蔵府および経脈と連結しているのだろうか。その道理を聞きたいものだ。

岐伯が答える。「これは手足の陽経が別絡から内部に進入して、六府に連続しているのです。」

黄帝がいう。「滎穴・輸穴と合穴には、治療の上で一定の作用があるのか」。

岐伯が答える。「滎穴・合穴の脈気は深いところにあるので、内府の病気を治療できます」。

黄帝がいう。「人体内部の府の病は、どうやって治療するのか」。

岐伯がいう。「陽経の合穴を取ります」。」

黄帝がいう。「合穴には各おの名称があるのか」。

岐伯が答える。「足の陽明胃経の合穴は三里にあります。手の陽明大腸経の脈気は足の陽明胃経を循り巨虚上廉で合します。手の太陽小腸経の脈気は足の陽明胃経を循り巨虚下廉で合します。手の少陽三焦経は足の太陽膀胱経で合します。足の太陽膀胱経は委中で合し、足の少陽胆経は陽陵泉で合します」。」

→下合穴の説明が書かれていました。

腑病にはこれらを使いなさいと提示されています。

ここでは特に、足陽明胃経の上廉(上巨虚)・下廉(下巨虚)が大腸・小腸の合穴に設定されている点が気になりました。

《中医薬大学全国共通教材 腧穴学》 P 64

「中医理論によると大腸小腸は全て、広義の胃に属すので大腸小腸の下合穴は胃経上にあるのである。」

《中医薬大学全国共通教材 全訳中医基礎理論》 P130

「胃の通降作用とは、小腸が食物残渣を大腸に送ったり、大腸が糞便を排泄したりする機能も含んでいる。」

→答えなのでしょうが黄帝内経における根拠が書かれていません。

いや、普通に考えて胃から大腸まで繋がっているじゃないか!とよぎりますが、それは西洋医学の解剖学的所見なので東洋医学を考える上では参考にできません。

極力黄帝内経に理由を求めていきます。

胃〜大腸は、水穀の受納〜糟粕の排出までのラインのはずなので、まずは水穀が糟粕になるまでの流れを追っていきます。

<現代語訳 黄帝内経素問 上巻> P210

五臓別論篇「六腑には、常に水穀が充実しているものですが、反対に精気は充実していません。

この道理は、水穀が口から入ったあと、胃は実するが腸は空虚であり、食物が下へ送られる段階になると、腸は実するが胃は空虚になると理由にもとづいています。」

《現代語訳 黄帝内経霊枢 上巻》 P479

腸胃篇

「「黄帝が伯高に問う。「わたしは六腑の消化器官がどのようになっているか、腸胃の大小・長短、水穀を容れる容量の多少などを知りたいと思う」。

伯高言う。「すべてをお話しいたしましょう。

穀物が口から入って体外に出るまでの消化器官の深浅・遠近・長短の数値は次のとおりです。

唇から歯までは長さ九分、口の端から端までは幅二寸半。歯から会厭までは深さ三寸半、水穀五合を容れることができます。

舌は重さ十両、長さ七寸、幅二寸半。咽門は重さ十両、幅一寸半、咽門から胃までは長さ一尺六寸。

胃の形は曲がりくねっており、それを伸ばすと長さ二尺六寸、周囲一尺五寸、水穀三斗五升を容れることができます。

小腸は腹腔の中にあり、後は脊柱に付き、左から右へ向かって周り廻り、腹腔内で幾重にも折り重なって廻り、下口は廻腸に注ぎ、外側は臍の上に付き、廻り折れ曲がり、湾曲すること全部で十六回、周囲二寸半、直径八分と三分の一、長さ三丈二尺。

廻腸は臍の所に位置し、左に向かって廻り、下向きに重なって、折れ曲がり湾曲すること、同じく十六回、周囲四寸、直径一寸と三分の一、全長二丈一尺。

広腸は脊椎に付き、廻腸が送る糟粕を受け取り、左に向かって廻って脊椎の前に重なり、上から下へ行く程太くなり、最も太い所で周囲八寸、直径二寸と三分の二、長さ二尺八寸。

腸胃の水穀を運輸消化する過程は、口唇から肛門まで総長六丈四寸四分、全部で三十二回の湾曲があります」。」

《臓腑経絡学》 P 63

「大腸は、廻腸、広腸、直腸、肛門(魄門)から成る。」

《中医学ってなんだろう》 P 241

「「大腸の伝導」は、広い意味での「胃の降濁」の一部と言えるものです。

胃気が下降していることは、大腸の伝導の前提となります。」

→飲食物が胃に入って糟粕を排出するまでの過程が示されており、それは胃を起点に一連の流れで繋がっているので古人はこのラインを胃の代表する一つのグループとして考えた。

腸の伝導機能とは胃の降濁機能の一部とも言える。

関連が深いからこそ、わざわざ「腸胃篇」という一つの篇にまとめたのかもしれない。

↓「胃の通降(降濁)機能」

①胃◯→小腸→大腸

②胃→小腸◯→大腸

③胃→小腸→大腸◯

④胃→小腸→大腸→◯(糟粕)

続いて「胃経上にある下合穴を刺し腑病を治す」とはどの様な事なのか考えてみたいと思います。

参考資料

<現代語訳 黄帝内経 霊枢 上巻> 東洋学術出版社 南京中医薬大学編著

<現代語訳 黄帝内経 素問 上巻> 東洋学術出版社 南京中医薬大学編著

<中医薬大学全国共通教材 腧穴学> たにぐち書店 主編 楊甲三

<中医薬大学全国共通教材 全訳中医基礎理論> たにぐち書店 主編 印会河

<中医学ってなんだろう> 東洋学術出版社 小金井信宏著

うつ病の第一選択

以前いた職場にはうつ病や心の不安を抱える10〜20代の子たちが沢山いました。

寄り添うことしかできず、相談に乗っている時、背中がふと空虚な感じがして撫でた時、「なんだか安心してスッとしました」と言う子がいました。

鍼灸学校に入り、その場所が身柱穴や神道穴と知りました。

私の背中もそうですが、体表観察でもこの辺りが大きく落ち込んだり、なだらかでない時は気鬱が関連していると思います。

私自身10年前にうつ病になりました。

その頃は鍼灸が治療の第一選択となるとは知らず、抗うつ剤をメインに対処療法として鍼灸治療を受けていました。

なぜ自分がそうなったのか、なぜこんなにもうつ病が多いのか、東洋医学を学びルーツを辿っています。

「脾」=後天の元気を生み出す

「腎」=先天の元気を生み出す

とされるが、最終的な生死は「胃の気=脾の臓」によって決まる。

『臓腑経絡学 藤本蓮風著』

つまり、自殺念慮が起きることは、脾が密接に関わるということだと思います。

(五志病機については今勉強中なので、またいずれ…)

【脾胃なるもの、倉廩の官、五味出づ】

五味とは気血化生の源である。臓腑と全身を栄養するエネルギーを輩出する大本。

『臓腑経絡学 藤本蓮風著』

営衛気血を生み出す脾胃の失調すると、あらゆる臓腑に影響し、うつ病や精神疾患においても食欲減退は真気(元気の根本)が作れないということになります。

【脾は四肢を主る】

手足を動かす事で脾胃の働きがよくなる。

逆に脾の働きが弱ってくると手足の働きも鈍ってきたり…

『臓腑経絡学 藤本蓮風著』

気鬱の時は体を動かす=疏肝の効果があると思います。

しかし、気鬱が進み動けなくなるということは臓腑の力も衰弱しており、しっかり治療して脾胃の力を立て直さなくてはなりません。

うつ病の発症基礎は、肝失疏泄による肝気鬱結である。

『「証」の診方・治し方 -実例によるトレーニングと解説- 呉澤森著』

気鬱の病理は肝、心との関係が最も密接である。『中医病因病機学』

とありますが、自殺念慮やうつ病など精神疾患になるまでには、それ相応の時間経過があり、久病になればなる程「生命の根本」に立ち帰らねばならないと思います。

脾を補うに腎を補うにしかず。腎を補うに脾を補うにしかず。

脾の臓が弱っている場合に脾の臓を補う事もいいけれど、同時に命門の火・腎の働きを強化する。

『臓腑経絡学 藤本蓮風著』

生命の根本、脾、腎を立て直すことが重要であると考えます。

今日は寄り添う立場から、治療家になるために、患者さんと接するための大切な心掛けも院長からお話しいただけました。

「うつ病や自殺念慮の治療として、鍼灸治療は第一選択になることができる」

という院長の言葉が心強かったです。

副薬しなくても自分自身の臓腑の力と鍼灸で治せる。

それが1日でも早くスタンダードになるために、私も治療家となるべく多くの人の力になりたいです。

尺膚診で混乱中

最近は黄帝内経をじっくり読もうと思って勉強中です。

霊枢から始めているのですが、邪気蔵府病形篇まで進めると一つの大きな難関が待ち構えていました。

尺膚診です。

まだ理解できていませんが現時点での解釈をアウトプットしていきます。

『現代語訳 黄帝内経霊枢 邪気蔵府病形篇』 P89

<そもそも病人の顔色と、脈のようす、尺膚のようすはみな疾病と一定の相応関係があり、あたかも太鼓とばちとが相応じるように、一致しないではいられないものなのです。>

→相関関係があるなら尺膚の様子から脈の予想を立てる事も可能なのではないでしょうか。

どの様な関わりがあるのかを見ていきます。

『現代語訳 黄帝内経霊枢 邪気蔵府病形篇』 P 92

<脈状が急であれば、尺部の皮膚もまた緊張しています。脈状が緩であれば、尺部も弛緩しています。脈状が小であれば、尺部もまた痩せ、脈状が大であれば、尺膚も大きく隆起しております。脈状が滑であれば、尺膚もまた潤滑、脈状が濇であれば、尺膚も枯れてまいります。>

『現代語訳 黄帝内経霊枢 邪気蔵府病形篇』 P 102

<「五臓が病変を表わす六種の脈状、鍼を刺す方法はどのようか。」

「およそ脈状が緊急であるようなら、多くは寒邪であり、脈状が緩であるようなら、多くは熱であり、脈状が大であるようなら、多く気が有余で血が不足です。脈状が小であるようなら、多く気血がどちらも不足です。脈状が滑であるなら、陽が盛んで、僅かに熱があります。脈状が濇であるようなら、瘀血であり気が虚であって、微かに寒があります。…」>

→文字が多いので簡単にすると

脈 尺膚 病変

急 緊張 寒邪

緩 弛緩 熱

小 痩せる 気血両虚

大 隆起 気が有余で血不足

滑 潤滑 陽盛、僅かに熱

濇 枯れる 瘀血・気虚・微かに寒

となります。

しかし実際尺膚診の運用を見てみると

『鍼灸治療 上下左右前後の法則』 P 63

<尺膚診の出典は、『霊枢』論疾診尺、『素問』脈要精微論などにあり、森立之の『素問攷注』中に、尺膚診の資料が掲載されています。『霊枢』論疾診尺の尺膚診に関わる部分をみていきましょう。>

とあり、邪気蔵府病形篇の内容はあまり反映されていない模様。

両篇を読んでもしっくりこない…

私の認識が不足している可能性も大いにあるので、一旦置いておいて先に読み進めていこうと思います。

参考資料

現代語訳 黄帝内経霊枢 上巻・下巻 東洋学術出版社 南京中医薬大学編著

鍼灸治療 上下左右前後の法則 メディカルユーコン 藤本蓮風著

私と鍼灸 その2

・・・つづき

鍼もやってみたいとう思いが芽生えてから、私が通っていた漢方薬の勉強会では雑談などの合間に鍼の話がどんどん増えていき、とても楽しそうに聞こえ、それと同時に私の興味もどんどん膨らんでいきました。

鍼灸専用の勉強会も新たに立ちあがり盛り上がりをみせ始めました。周りの先生方は医師も多かったので、そのまま参加できましたが、私が参加するとなると、やはり鍼灸師の免許がなくては今後活かせないので、とうとう決心して鍼灸学校に通うこと決めました。

そして3年間通い続け無事卒業したものの、最初の勢いはどこ行く風で、いろんな勉強会に行ってはみるものの、今ひとつそのエッセンスがつかめずじまいで、最終的には全くの迷子になってしまいました。その原因は自分の触覚の鈍さなのかと思っています。漢方薬の場合はある程度、知識があれば治法を決めれ、あとは薬を飲めばそれぞれの生薬が勝手に身体の中で働いてくれますが、鍼灸の場合は脈やお腹の反応をその都度判断して処方を組み立てていかなくてはならないので、その反応をキチンと追えてないと治療ができません。

今の私にとって鍼灸としての世界は余りにも広大で漠然としいて、明確なものがないように思えどうしたらいいかわからないというのが正直なところです。治療法もたくさんあります。

そんな中、一鍼堂に出会いました。せっかく取った資格も無駄にしたくはないです。もう一度、ここで鍼灸の世界と向き合い直したいと思います。

卒腰痛

先日経験した卒腰痛について。

過去経験したなかで最も激烈な痛みを伴うものだった。

昼間、仕事中からシクシク痛んでいた。

数日前から多少気になってはいたが、晩悪くても翌朝には動けていたし、軽く見積もっていた。

振り返ってみると、根拠もなしに、きちんと見立てることをせず、見ようとしていなかった。

昼間から、腰を庇いながら動いていた。

陽も落ちて、1日の疲れもあり、

衛気の働きが低下していた為なのか。

他方では、何かにつけて苛々していて感情面の起伏が自覚されていた。

歩けていたので庇いながら帰ろうと考えていた。

寒暖差のある日で、建物を出てみると夜風が冷気を含んでいた。

直後、腰に激痛が走り、体の震えが止まらなくなる。

六淫が臓腑を直接に侵襲することもある、とされる

その型をそのまま体感したような心地だった。

身をもって経験してはじめて、それまで自分が

言葉が指し示すことを実際に想像することを殆ど何もしていなかったのだと知る。

それどころか、

表から徐々に傷られるのと対置しておかれた考え方、というくらいの距離感で見ていた。

悪寒、ただし寒気というより震えが先行する。

ガタガタ震えながら、足はそれ以上進まなくなり立ちすくむ中、

体をそのまま外気に晒しているのは良くない、

損傷が大きくなるばかりと感じられ、建物内に逃げ込む。

部屋に戻ってからは安静にしていたが、

直接に裏へ入ったことを示すように、急転悪化する。

横にした体は寝返りを打つにもうめき声を上げながらでないとできない。

護りをまるで失っている状態に近く、危機的な状況と感じた。

何をしていても痛く、

普段どうしてこの痛みが生じないのかが不思議に思えた。

体は動かせないが何か食べないと駄目だと思った。

小便など積極的な排泄も必須だと思った。

半日かかって一番悪い状態からは脱したものの、

弱りきった状態で、あのとき身を置いていた環境がまずければ、

もっと拗らせていたことは容易に想像できる。

未だ痛みに伴い腰の虚脱感が左脚後面を足部までつたう。

からだについて多方面から捉え直す契機にしたい。

突発性難聴

突発性難聴の方に柴苓湯が使われていたので調べてみます。

柴苓湯 (中医臨床のための方剤学/東洋医学出版社 P.106より抜粋)

組成:小柴胡湯合五苓散

効能:和解半表半裏(通調少陽枢機)・利水

主治:半表半裏証あるいは少陽枢機不利で、浮腫、水様便などの水湿停滞が顕著なもの。

淡滲利水の五苓散を合方し、水湿の除去をつよめる。

少陽枢機不利とは何なのか?

枢機:肝心かなめの大切なところ。

枢⇒戸の開閉装置のくるる 機⇒石弓の引き金

扉の開閉がうまくいかず水が停滞している状態のことかな?と考えました。

ただ、2週間程度服用していたが症状改善には至っていない様子なので、

漢方変更するなら何になるのか、引き続き考えてみます。

参考文献

中医臨床のための方剤学/東洋医学出版社