LED光と五行

この前観たテレビ番組で、LED光治療を美容治療に活用する最新医療を特集していました。

LEDとは発光ダイオード(光る半導体)のことで、青色発光ダイオードは日本人が発明したとしてノーベル賞にも輝き、当時話題にもなりました。

今ではLEDは一般の家庭用電球として普通に利用されています。

それが最近では美容皮膚科などで美肌効果などを期待して利用されているそうです。

波長が短いと紫色〜青色

波長が長いと橙色〜赤色

光の色によって期待できる効果が変わるとのことで、その色と陰陽五行との法則性はあるのか気になったのでちょっと調べてみました。

⚫︎青色

(期待できる効果)

皮脂の過剰な分泌を抑える

アクネ菌を殺菌して、ニキビをできにくくする。

(考察)青色は波長が短いので、表皮に主に影響すると考えると、難経の菽法診でいう皮毛の部分に当たります。ここには脈外を流れる衛気のエリアで、皮脂の分泌の調整、殺菌は衛気とリンクしてそうですが、そもそも3 菽の肺のエリアです。東洋理論から言えば、白色であって欲しかったです。

ちなみに最近知ったのですが、青色は東洋医学の五臓六腑では三焦の色を表すんだそうです。

⚫︎赤色

(期待できる効果)

真皮層にまで到達して、血行を促進し、新陳代謝をアップすることで美肌に導く。当然くすみやクマの改善のほか、ニキビやニキビ跡の炎症も抑えるといった表皮の再生も促す働きも期待できる。頭皮に照射すれば、薄毛にも期待できる。

(考察)赤色を照射することで、血脈の深さ(心)が活性化するのではないでしょうか。このエリアではリンクしているように思います。

⚫︎白色

(期待できる効果)

波長がさらに長く、真皮のさらに奥にまで到達するため、赤色LEDと同様の働きがあるほか、筋肉層までアプローチすることも可能。筋繊維にアプローチすることで、シワやたるみの改善に期待できる。

(考察)白色は筋肉層とあるので、菽法診でいう 12菽 筋の深さ(肝)に相当します。本来白色は肺の色なので、こちらはリンクしませんでした。

⚫︎黄色

(期待できる効果)

青色LEDと赤色LEDの中間の波長を持つ黄色LEDは細胞の修復機能をケアする効果があるとされているため、敏感肌のケア、ターンオーバの周期の改善に一定の効果を発揮する可能性がある。またリンパの流れの改善による、むくみ、たるみ、シワへの改善もしたいできる。

(考察)黄色は 9菽 肌肉の深さ(脾) です。運化の働きなどがある脾の働きにむくみ、たるみ、シワなどのキーワードがピッタリきます。

⚫︎緑色

(期待できる効果)

痛みを抑制し、神経系の炎症を減らす可能性がある。

シミ治療。

(考察)緑色は肝の色です。12菽 筋の深さ(肝)になります。

確か神経は肝の分類に入ってたように思うのですが、自律神経にも影響していますし。シミも肝斑と関係がありそうです。

⚫︎黒色

そもそも光に黒色などあるのだろうか・・・

ここは除外です。

まだまだLED光の医療活用は研究途上の部分が多いため、今後の新たな発見や利用応用による展開に期待したいところです。

いつ食べるか学

時間栄養学という言葉を初めて知りました。

いつ食べるのかに着目した栄養学のようです。

いつ食べるかが健康に与える影響というのが、一般的に思われている以上にとても大きいことが最近わかってきているそうです。例えば肥満、糖尿病、心疾患、脳出血、老化、うつ、ガンなどにも影響することがわかってきたそうです。

体内時計は一つで全身を調整しているのではなく、全身くまなくあることがわかっています。(ここら辺は五臓六腑の五神の話や子午流注の時間の話を連想してしまいます)それは細胞ひとつ一つに存在する時計遺伝子の機能で、今わかっているだけでも、数十種類の時計遺伝子が確認されています。

たとえばそのうちのピリオドという時計遺伝子は物質の生成と分解を一定の周期で行っていることがわかっています。

この時計遺伝子のサイクルによって食欲や睡眠欲などの周期がつくられています。

しかしこの体内時計と異なる周期で生活すると体内時計自体がズレていってしまいます。このズレがストレスのもとになって身体の不調や病気もとになって現れてくるのです。

それでは、ズレてしまった体内時計をもとに戻すにはどうすればいいでしょうか?

この時間のズレを戻す方法の一つとして食事のタイミングが大事になってきます。

その食事のベストタイミングいつなのか。

先ず朝食は起床後すぐ、2時間以内がいいです。

朝食はズレた体内時計を合わせる役割があります。

起床時は体内時計がズレている状態なのです。実は体内時計のサイクルは24時間より長いため、毎日起床時にはズレています。従って一日の体内時計の開始を朝食で合わせる必要があるのです。

あともう一つ太陽の光を浴びることで体内時計を合わせるのも欠かせないポイントです。脳の中の視交叉上核(主時計)が光を浴びることで全身の体内時計のズレを合わせる働きがあります。しかし食事を取らないと体内時計がまたズレる原因になりかねません。

昼食は朝ご飯を食べてから5時間後ぐらいに日中を迎えるのがよいです。体内時計の観点から言うと、消化吸収系の臓器が一番活発になる時間は日中になります。

夕食のベストタイミングは朝食をとってから10〜12時間後ぐらいです。できれば20時までには終えておきたいです。

子供の頃は当たり前だったことでも、大人になると大人の事情でなかなか実行が難しいのが実情です。だから不健康な大人が増えてしまうのかもしれません。

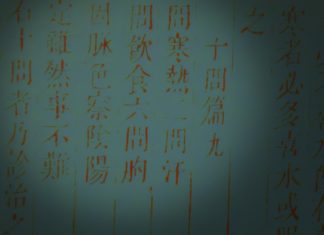

四診(1)

四診とは、望診・聞診・問診・切診からなる4つの診察法の総称である。

四診法

①望診(神技):術者の視覚を通じて病態を診察する方法

②聞診(聖技):術者の術者の聴覚・嗅覚を通じて病態を診察する方法

③問診(工技):患者との対話を通じて病態を診察する方法

④切診(巧技):術者の触覚を通じて病態を診察する方法

望診

望診は、視覚的に観察することにより心身の状態を知る診察法である。患者の神・色・形・態の観察を基本とし、身体全体や局所の状態、分泌物・排泄物や舌象などを視覚的に観察する。

望診は、患者に対する第一印象から始まり、問診や切診の際にもあわせて行われる。

聞診

聞診は、聴覚と臭覚により患者の身体から発する音と臭いを聞き、心身の状態を知る診察法である。

患者から聞く音として発語時の音声、呼吸音やその他異常音がある。そのうち、音声を聞くことで診察することを声診という。

臭いには体臭、口臭、排泄物・分泌物の臭いなどがあり、臭いのことを気味という。

聞診は問診を行なっている際にあわせて行われ、術者が直接確認できないものは問診により患者に尋ねて確認する。

問診

問診は患者やその付き添いの者に質問し、対話によって得られた情報から心身の状態を知る診察法であり、弁証に必要な情報を収集するために行うものである。

問診では、まず患者の主訴について確認し、それに関連する事項を掘り下げながら質問し、情報を集める。

東洋医学では各種病因により気血津液・経絡・臓腑に虚実・寒熱といった変動が起こり、その結果、各種の愁訴が発生したものと考えるため、各種愁訴を全身的な病態と関連づけて推察することが重要である。そこで患者本人が主訴と関連のないように思っている全身症状や生活状況などについても確認する。

東洋医学的な問診の内容をまとめたものに、『景岳全書』(張介賓、1640年)の「十問歌」がある。この「十問歌」を参考に各項目について問診を行なう。

問診において、受容・共感的態度、傾聴的態度は患者との良好な信頼関係の構築に重要であり、信頼関係が得られているか否かは治療効果や患者の治療継続の意思などに影響する。

問診時には、状況に応じて患者の表情や仕草、動作などの望診、音声や口臭などの聞診、脈診などの切診もあわせて行う。

切診

切診は、手指や手掌を直接患者の身体各部に触れ、術者の触覚や患者が術者に触れられた際に感じた感覚により心身の状態を診る診察法で、腹診、切診、経穴診、脈診などが含まれる。

切診は、触れる、撫でる、擦る、押す、摘まむなどして得られる反応を病態推察の材料とし、反応点を治療点としても考慮する。

★

先輩の先生と共に、病室に入らせてもらい、患者さんとの四診の場を共有させて頂いております。

実際に患者さんが発する情報をメモし、病証把握や仮想の治療を考えたりしておりますが、自分でも緩いところが多いと痛感しております。

そんな中でも、鍼を打った後から暫くし、先生が「いかがですか?」と患者さんの様子を伺う際に、微妙に変化を感じれる時があり、貴重な時間を頂いております。診療に来られた時と帰る際との変化、顔色や目の表情、舌の様子、声色・・

患者さんの変化を頭の中で情報処理にはまだまだ時間を要しますが、前進して参りたいと思います。

【参考文献】

『新版 東洋医学概論』医道の日本社

祖母への鍼灸ケア:温灸器

祖母(94歳。認知症あり。要介護4。脳梗塞後遺症あり。)

に対する、スモークレス温灸器の動作テスト。

不定愁訴は便秘。

使用経穴は督脈の腰陽関と霊台あたり。

経穴は使わないと覚えられん……

※7月14日に行いました。

脈診について

ある患者さんの脈を見せてもらった。

処置の前後で、自分には

脈の幅や硬さつまり形が(ほとんど)同じに思われた。

一方で

処置の後の脈には、

指腹を通りすぎた直後に伝わってくる

余波というか余力というか、

前に進む力の様なものが加わったと感じられた。

それが脈状の印象を確かに変える。

あるいは処置後であることを知る

自分の主観がそう感じさせるのか。

訓練を積んでいく中で、

今回の様なケースでも前後で形状の差異を

拾えるようになっていくのか。

火の神様

コロナ禍になった頃から、時間を見つけては山歩きに行くようになりました。

私にとって山を歩く事はいろいろ得るものがあります。自然の領域に入る事で何となく心が癒されたり、その時の季節を強く感じることができますし、家に帰ってきた時にクタクタになりながらもある種の達成感をを得ることもできます。

今回は日頃からの運動不足の解消と、下半身を鍛える事が目的の一つです。私が行く山道はそれなりに舗装はされていますが、足元がでこぼこしていて、当然坂道や下り坂だったり、いろんな形の道があるので、身体を上手く使わないと転んだり滑ったりもしないとも限りません。それも山を楽しむ醍醐味です。

疲れにくい歩き方というのが、身体のどこに重心を置くかという事にもつながっているように思います。だんだん山歩きに慣れてくることができたら、身体の使い方も上手くなるのではないかと思っています。

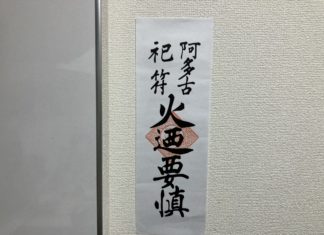

今日は嵐山の方にある愛宕山に行きました。山頂には愛宕神社があり、火伏せ、防火に霊験のある神社として知られています。

今回で3度目の参拝になりますが、なかなか登りがきつく、階段が多い参道なので、毎回登りが多い前半は来てしまった事に後悔します。やはり今回もそんな気分にさせられました。

そんな道ですが、小さなお子様を含む家族連れやご年配の方々なども登っています。

そういう光景を見ては励まされ、なんとか登りきりました。

そして神社に到着し、「火迺要慎(ひのようじん)」と書かれたお札を無事授かることができました。

また来年まで自宅の台所に新しいこのお札を貼っておきます。

穴の名前、実技での体験など

テスト前で暗記の時期に入りました。

経穴丸暗記は面白くないので、少しですが付随する情報を書いて認識を深めたいと思います。

腎経

①湧泉 (井木穴、子穴だが腎なので瀉法厳禁)、回陽九鍼穴 足背、足屈曲時、足底の最陥凹部

まんが経穴入門P184 由来「足の少陰腎経の木穴に属し、腎経の脈気が湧き出る」

五兪穴では(井・滎・輸・経・穴)があり、陽経には原が加わる。

霊枢:九鍼十二原では気血の巡りを自然界の水の流れで例えた。

井穴は水源。

②然谷 (滎火穴) 足内側、舟状骨粗面の下方、赤白肉際

まんが経穴入門P184 由来「別名、※龍淵 火が深いところで燃え盛り、水の相剋を受け付けない」

※考察 龍の火のイメージが符合しているのか。

③太谿(原穴、兪土穴) 足関節後内側、内果尖とアキレス腱の間の陥凹部

まんが経穴入門P185 由来「内踝の真後ろの深い陥凹部にあるため、湧泉から出て然谷を通った腎水の流れがここで一つにまとまる」

診断でも使える穴な事がよく分かります。

気になること

最近絡穴が気になっています。

豊隆の調べ物をしている時になぜ豊隆は化痰作用があるのか。

それは絡穴で脾と連絡しているからだという内容に触れたので、穴性を学ぶ時もこういう事も意識していきたいと思います。

実技で

実技の授業である穴に置鍼5分くらいされた。

その時恐らく肝がやられて季肋部あたりが痛み始めた。

この時に何で左何だろうと不思議になった。

理論的には

中薬の配合 P 78

「左右者、陰陽之道路也」とあるように、肝気は左から上昇することで、木気は行き渡り(条達)、肺気が右から下降することで、金気は正常に運行(粛降)します。

とありました。

五行でも左に属するのでその辺もあるのでしょうか。

逆に肝気虚と呼ばれる状態にこの治療をしたらどうなるのか。

気になりました。

本では存在している肝気虚も、実際は肝は剛臓なので中々ないとは思いますが…

プライベート

先週から1ヶ月間だけ兵庫県に住むことになりました。

引っ越し中々大変でしたがやっと落ち着いてきました。

テストが終わったら武庫川にでもゆっくり散歩に行こうと思います。

気持ちの面

後期試験が終われば2回生になります。

色々自分に対して思うことがありますが、極力無心でやれることを黙々とやりたいと思います。

参考資料

まんが経穴入門 周春才編著 土屋憲明訳 医道の日本社

中薬の配合 丁光迪編著 小金井信宏訳 東洋学術出版社

先々週の施術で

水分穴の少し右だったように思う。(今も反応あり)

刺入深度は1ミリか2ミリか。

置鍼開始して少しして、

息がうまく吸えていないことに気づく。

吐くことはできている。

入ってこない、がそのことに特に不安はない。

数分して抜鍼の後、それまでの状態をはずみに

誘いこまれるようにからだにもたらされた深い呼吸と何か。

横隔膜の動きが抑制されていたのか。

これも穴性のひとつにあたるのか。

他の方においても似た作用をもたらすのか。

反応するタイミングなど

反応するタイミング

先日人に鍼の練習をさせて頂いた。

その時、どの段階から相手が反応しているかという事が勉強になった。

お腹が「グル〜」という音が鳴るタイミングが面白かった。

それが確認できたなら、もっと早い段階で処置を切り上げても勉強になったかもしれないなと思った出来事でした。

どの程度で切り上げるか、感覚を掴みたいものです。

心身一如

素問 陰陽応象大論編

「肝気虚則恐、実則怒。」

恐という漢字を調べる。

原典にもとづく五臓六腑の生理 P19

「両手を以て穴をあけていることを意味するもので、それに心を添えた恐とは、心中に穴が空いてがらんどうなったこと」

で空虚な心を意味する。

怒という漢字を調べる。

同書籍 P20

「<荘子=逍遥遊>に、「怒而飛、其翼若垂天之雲」という句があるが、この場合の怒も決して「おこる」ことではない。「ジワジワと満身の力をこめる」ことである。」

怒りとは、肉体に限った話ではなかった。

そう考えると肉体と五情を分けて考える必要もない気もします。

実際、肝鬱の人は体が硬い人が多い気がします。

参考書籍

原典にもとづく五臓六腑の生理 柴崎保三講述 学校法人呉竹学園 東京高等鍼灸学校研究部編

腹診で 1

同じ方のお腹を定期的にみる中、

お腹全体に何か分厚い膜でも被さった様に

感じられる場合がある。

普段の

お腹の柔らかさが感じられる時に

受け取れる、内からの感覚が感じ取れず、

温冷どちらも特に立っておらず、

鈍さ・硬さとして感じる。

(続く)