蹲踞

何か自宅で出来るトレーニングはないかと考えていたのですが、蹲踞(そんきょ)という姿勢が自分にとっては良いのではと思い、訓練中です。

その姿勢を取りながらすり足で前後左右に歩いたりもするのですがこれが意外と難しい。

足首の硬さもそうですが、特に右に動いた時によろけやすい。

自分の体はどうなっているのか?と考えた時、昔からやっているフットサルやサッカーの影響があるのでは?と感じました。

《藤本蓮風 経穴解説》P 14

「職業によって、経絡・経筋が普通の人より異常に偏っている。偏っている方に気の停滞だ起こる、という診立てが当たったということです。

現代は、皆さんコンピューターをやりますね?キーボードやマウスなどで、どの指にどのように負荷がかかるか?同時に目も疲れますが、何経に狂いが起こるのか?を考えてみて下さい。

生活習慣や職業が、経絡・経穴を決定づけます。」

フットサル・サッカーは切り返しを多用するので、

どうしても足の外側に負荷がかかるシーンが多くなり、O脚が多いと言われます。

私も両足共に外旋気味です。

また、プレーも人一倍右足に偏ったプレーを行うので、片足に負担が大きく左右差も生まれやすいのかもしれないと思いました。

動作を確認すると、右足の第四趾の動きが悪い。

これは足少陽胆経(筋)への影響を表すのか?

《現代語訳 黄帝内経霊枢 上巻》 P231 経脈篇

「足の少陽胆経…体を転側することが出来なくなる」

私は腰を右に捻る動作が苦手なのは、足少陽胆経(筋)に影響した結果なのか?

日常動作も確認していきたいと思います。

参考資料

「現代語訳 黄帝内経霊枢 上巻」 南京中医薬大学編著 東洋学術出版社

「藤本蓮風 経穴解説」 藤本蓮風著 メディカルユーコン

私と鍼灸

はじめまして 先月から学生として参加させていただくことになりました。

今後こちらのブログで何かしらの成長の記録が残せればいいなと思っています。

先ずは初めてなので簡単な自己紹介的な事を書きます。

鍼灸の資格を取得して8年になりますが、卒業後は鍼灸業界には就職せずに元々の職業だった薬剤師として今も薬局で働いています。

元々東洋医学への興味は漢方薬から入りました。漢方薬の勉強会でたまたま鍼灸のデモを拝見する機会があり、その鍼は身体に刺さないで行うものだったのですが、治療を進めるに従って身体の反応がみるみる変化していき、まるでその先生は魔法使いのようでした。

それを目の当たりにした私はかなりの衝撃でした。たった鍼一本でこんなにも早く、しかも刺さないで身体を良くすることができるなんて、しかも手技的には全く難しそうには見えなかったんです。

これなら私にも出来るのでは?と正直簡単に思ってしまったんです。

それが私の鍼灸との出会いで始まりでした。

つづく?

思うこと

先日、院長のお宅にお邪魔して寺子屋生の勉強会を行いました。

雨の止んだ敷地内の森は芳しく、藪椿が点々と地に落ち、小川のせせらぎと鳥の声だけが聴こえる。

自然の中に身を置き学びを得ることに喜びを感じました。

薪は程よく乾いているから火が着く。

木の水を吸い上げる力が土砂崩れを塞いでくれる。

水たまりができている。

小川が流れている。

それができなくなったらどうなる?

大阪のような町に住んでいると自然の中に生きる人間としての存在を忘れていくのではないでしょうか。

『鍼灸医学における実践から理論へ 「北辰会」は何をアピールするのか パート1 藤本蓮風著』

子どもの頃、都会に出るといつも発熱して、目や音や匂いに酔い、逃げるように奈良に帰りました。今でも、偶に都会でいいと思います。

五官の感情は情志と外界を連絡する橋であるとして、「耳目が音や色に惑わされれば、五臓は動揺する。

五臓が動揺すれば、血気が騒いで溢れる。

血気が溢れれば精神を平静に保つことができず暴れ出す。

精神暴れ出せばあらゆる状況に対する判断力がなくなる」淮南子

『中医病因病機学 宋鷺冰 主編』

感覚を刺激すると魂は混乱する(中略)刺激によって人は、本当の問題から目を背け、目を背けるという事実からも、目を背ける

『老子の教え あるがままに生きる 安冨歩著』

ホースで水を撒きながら水を出したりあえてホースを踏んで詰まらせて脈はこんなんかな。

ゴロゴロしてコンロの火を消し忘れて煮詰まった鍋を見ながら瘀血や湿はこんなふうにしてできるんやろうか?

ベーコンを仕込みながら次第に肉がこんなふうになるんやなと。

ハンバーグを焼きながら舌を思い浮かべました。干からびた苗木を見て、気血が巡らないと肌肉とはこういうことを言うのか。

初めて手にした鍼灸の本は「鍼灸真髄」だったのですが、澤田健氏が教えを請いに来た代田文誌氏に「ただこの表見といたらだんだんわかるようになってくる!」

と五行色体表を示したと書かれていたのですが、自分で検証してみると面白いです。

2年生になりこの違和感は何なのか、3年になりより一層違和感を覚え、言葉に出来ずにいました。

自然と人間が一体であって、自然の中に調和しながら自然と共に生きている人間こそ人間として見るという思想が働きているからなんです。

もしこういう思想を度外視して東洋医学をやるならばいびつなものになっていく。

『鍼灸医学における実践から理論へ 「北辰会」は何をアピールするのか パート1 藤本蓮風著』

そうやな、「人間を人間として見ない」からや。ようやく気持ちの整理がつきました。

私はそうありたくないです。

内経は、情志を「恬淡虚無」の状態に保つことによって精神異常を予防するよう提案した。

『中医病因病機学 宋鷺冰 主編』

世界を見る態度から、余計な考えをすべて取り除き、ただ虚心担懐に受け入れる。

その態度を極限にまで徹底させた状態を、「冷静さをどこまでも保つ」という。

『老子の教え あるがままに生きる 安冨歩著』

老師の教えを読み、一鍼堂に身を置いて見て感じて東洋医学の世界に染まり、益々面白くなってきました。

「川の水は凍らへんけど池は凍る」

一鍼堂で交わされる何気ない会話にふと気付かされることが喜びで、この環境に身を置けたことが幸いです。

舌を考察②

前回の続きです。

寺子屋で患者様の舌を見せて頂きました。

受けた印象は白滑苔淡白胖大でした。

このケースでの白苔に関しては、以前書いた風寒邪の欬嗽から穴性を学ぶ②で院長からコメントで教えて頂いた様に重要視しない事にしました。

この時に舌色や舌を潤す津液をよく観察するべきとも教えて頂いたのでむしろこちらを見るべきなのでしょう。

《中医臨床のための舌診と脈診》 P40

滑苔

「滑苔は寒証・湿証を示す。

陽虛のために水湿の運化ができなくなり寒湿や痰飲が内生したり、寒邪により陽気が鬱阻されて水湿が停滞したり、湿邪が停聚して痰飲が発生するなどの機序で引き起こされる。

臨床的には、陽虛による痰飲水湿の内停がよくみられる。」

以上から、前回の記事と合わせて何らかの要因で陽虛になっているのでは?と思いました。

参考資料

中医臨床のための舌診と脈診 神戸中医学研究会編著 医歯薬出版株式会社

夢魇

知人が金縛りになったきっかけで昨年から金縛りについて調べています。

不眠の類と考えましたが、病因病機が見つけられず、ようやく金縛りについて書かれた書籍を見つけました。

「夢魇」とは、悪夢のこと。

例えば何かに押し潰されるなどして、驚いて目が醒めることが多い。

いわゆる金縛り状態になることもある。

心火熾盛を原因とすることが多い。

(針灸二穴の効能 呂景山著)

心火熾盛とは、心神が内擾すると心神不寧となる。

心は舌に開竅し心火上炎だと口舌に瘡が生じる。

(中医針灸学の治法と処方 : 弁証と論治をつなぐ邱茂良, 孔昭遐, 邱仙霊 編著 p.225)

「夢魇」というキーワードを見つけたものの、書籍を見つけられずネット検索してみました。

中医认为梦魇发生是患者体质虚弱、贫血,疲劳过度、及抑郁、生气、发怒等情志因素导致气血不和,神明失调所致。

(中医では、夢魇は患者の虚弱体質、貧血、過度な疲労、抑鬱、怒り、怒りなどの情緒的な要因が、気血不和、神明失調によるものだと考えている。)

【弁証】

肝胆鬱熱、肝胆上亢、心肝血虚、心虚胆怯、痰熱内擾、気血凝滞

(鬼压床的中医辨证及临床验方より 李士懋氏による臨床験治から抜粋)

ちなみに、「夢魇」は中国の俗語では「鬼圧床」ともいうそうです。

先日、知人を診せていただきました。

【現病歴】

長年不眠。2年前にインフルエンザに罹患して以来、間欠的に金縛りの症状が出現した。

強いストレスや過労の後は頻繁に起こる。

睡眠薬を服用しないと眠れない。

【問診】

考えて思い悩むことが多い、情志抑鬱、繰り返す悪夢、入眠困難、眠りが浅い、心悸、耳鳴、頭痛、咽頭痛、のぼせ、頸部の脹痛、倦怠無力、手汗、勝手に手を握る、歯を食い縛る、視力減退

【切経】

褪紅舌 歯痕舌 黄膩苔

舌裏は細脈が多く舌下静脈怒張 脈 細 数?

心窩部の詰まり

太渓穴の左右差、左霊道穴上方1寸に虚、合谷穴と太衝穴の圧痛、神道穴の詰まり、膈兪穴の隆起

顔色不華、頬紅潮、上肢の熱感、掌は汗をかくが冷たい、爪甲不栄、仰臥位で下肢の外転が強く小指がつく

収集がつかなくなってきたので、書籍から幾つかのヒントを得ました。

不寐証は病であるが一様ではない。ただ邪生の二字で知りつくすことができる。(中略)不寐の病は主として気血や臓腑失調のものである。(中略)気血を調和させ臓腑の機能を正常にさせることが主な原則となる。

長期に渡って鎮静安眠薬を服用している患者は、薬の関係で精神不振、倦怠、無力感(中略)といった虚に類似した証候が出現する場合がある。弁証を行う場合には、こういった証候を弁証ほ根拠とすべきではない。

(中医鍼灸臨床発揮 李世珍...

舌を考察①

寺子屋で患者様の舌を見せて頂きました。

受けた印象は白滑苔淡白胖大でした。

舌だけで結論付ける訳にはいきませんが、考えない訳にはいかないので何を表すのか考察していきます。

白苔は一般的には表証・寒証を表すとされます。

中医臨床のための舌診と脈診 P33

陽虛が基本にある内傷の場合には舌質が淡白・胖嫩であり、寒邪直中の場合には青紫舌の事が多い。

との事です。

もう少し詳しい箇所を見てみます。

同書籍 P 53

陽虛寒湿

淡白舌は気血不足であり、白滑苔は寒湿をあらわす。一般には、陽虛で陰血の化生が不足し、津液の蒸化もできず水湿が貯留して寒化した状態が多く、舌質が胖嫩で歯根が明らかである。

まず、「陽虛で陰血の化生が不足して淡白舌」とはどういう事か考えてみます。

現代語訳 黄帝内経素問 上巻 P112 陰陽応象大論篇

南方は陽気が盛んで、熱を発生します。熱は火気を盛んに生じ、火気は苦味を生じ、苦味は心気を滋養し、心気は血気を変化生成します。血気は充足すると脾を生じ養います。心気は舌と関連しています。

その変化についていうと天にあっては熱気となり、地にあっては火気となり、人体にあっては血脈となり、五臓にあっては赤となり、五音にあっては徴となり、五声にあっては笑となり、病変の現れ方としては憂となり、竅にあっては舌となり、五味にあっては苦となり、こころの変動にあっては喜となります。

同書籍 下巻 P 23 天元紀大論篇

熱気は少陰の根本の気

同書籍 上巻 P 93 金匱真言論篇

南方の赤色の気は、人身の心と相い応じ、心は竅を両耳に開き、精華は心に内蔵され、五味の中では苦味にあたり、五畜の中では羊にあたり…

これらはすべて火の一類に属します。四時でいえば夏の季節で、心は血脈を主り、また、五臓の主ですから、病は往々にして血脈と五臓に現れるのです。

つまり、「陽虛で陰血の化生が不足して淡白舌」とは

陽虛になると心気も不足し、血を変化生成することが出来ない。

結果として赤味が出なくなり、心の竅である舌に色が反映されなくなった状態なのではないかと考えました。

参考資料

中医臨床のための舌診と脈診 医歯薬出版株式会社

現代語訳黄帝内経素問 上巻下巻 東洋学術出版社

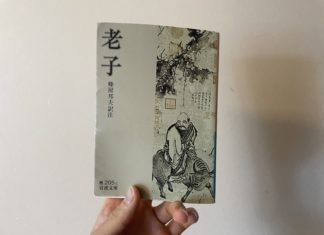

老子の第一章から想像

先日老子を読み終えました。

速読を意識したので二周目はじっくり読んでいきたいと思います。

第一章

道可道、非常道。名可名、非常名。

無名、天地之始。有名、萬物之母。

故常無欲以觀其妙、常有欲以觀其徼。

此兩者同出而異名。同謂之玄。玄之又玄、衆妙之門。

訓読文

道の道とす可きは、常の道に非ず。名の名とす可きは、常の名に非ず。

名無きは天地の始め、名有るは万物の母。

故に、常に欲無くして以て其の妙を観、常に欲有りて以て其の徼を観る。

此の両者は同じきより出でて而も名を異にす。

同じきを之を玄と謂う。玄の又た玄、衆妙の門。

・この文章から今の時点で感じている事

これが道だというものは常の道ではない。

道は万物の根元ではあるが、それを言葉で説明することは出来ないし、ましてや名付けることなど出来ない。

全ての事象は道から為るが、道を観ようとすれば無欲でなければいけない。

無欲のため観えるものは妙であり、奥深い。

有欲であれば徼しか観ることが出来ない。

妙とは「あまりにも奥深くて見ようとしても見えないこと」で、

徼とは「帰結や端」という意味とされます。

妙も徼も同じ玄から生まれるものではあるけれども観ているものが違う。

王弼は

「両者は始と母である。同出とは同じく玄から出ること。異名とは名付けられる場面が同じでないこと。首(はじめ)に在れば始といい、終にあれば母という」と注釈されています。

図解雑学 老子では

「「名有る」状態が「万物の母」だというのは、万物は名が与えられてはじめて万物と認識されるからで有る」

としました。

第四十二章では

「三生万物」という言葉がありますが、これは「天地間の陰陽の気が混ざり合って万物を生むということ」とされます。

つまり欲がある立場に立てば

徼という「天地間の陰陽の気が混ざり合って生まれた万物に名前がつけられた状態」しか観えないのではないでしょうか。

確かにそれは玄から生まれたものの一つではあるけども、端であって全てではないのかなと思います。

何事も無欲の立場で妙を観なければいけないのではないかと思いました。

道は奥深くて決してこれ!と捉えられる存在ではけれども、老子の様に無欲の立場に立てば感じることが出来るものなのではないのでしょうか。

道理という言葉は広辞苑では「物事のそうあるべきすじみち」とされますが、

道の理はどこまでも奥深いので、妙であり「玄の又た玄、衆妙の門」とされたのではないのかと思います。

臨床現場にまだ立っていませんが、きっとそういったことも必要なのではないか。と感じています。

参考資料

老子 岩波文庫 蜂屋邦夫著

図解雑学 老子 ナツメ社 蜂屋邦夫著

広辞苑 第七版 岩波書店

歯肉炎の治法

先日、左下の歯の虫歯治療で麻酔をした後、歯肉炎を起こし咽頭が腫れて食欲も落ちました。

内庭穴、合谷穴、下関穴、大迎穴に鍼をしましたが効果がありませんでした。

その日の夜中に顔の熱感と鈍痛で目が醒めました。

舌 やや紅 厚白膩苔

脉 浮、数、滑?

心窩部が重苦しくやや吐気伴う

前日、寝不足で肝火を増長させて、元来脾胃が弱っている状態で脂濃い物を食べてしまい食滞による胃熱が影響したのか。

脾が弱るから腎も弱るし、その逆も。

全てが影響しているようにも思います。

胃熱からくる歯痛には内庭穴と書籍にあり、内庭穴を探ると圧痛がありました。

しばらく置鍼して様子を見ました。

あまり効果を得られなかったので、舌の厚白膩苔が気になり陰陵泉を追加すると次第に痛みも引き脉も沈んでいきました。

後日…

左歯肉の腫れが中々引かない。

左通天周辺に圧痛があり、単刺で痛みが解消。

また後日…

ふた月前から上歯も歯根炎で治療中のため、治療後は炎症と鈍痛があります。

左下の歯肉炎も中々腫れが引かず痛みがありました。

下肢に熱があり、右上巨虚は虚し、左上巨虚に圧痛がありました。

左右反応点にお灸をすると、歯にダイレクトに響き拍動痛が憎悪。

次に鍼をすると痛みが治りました。

痛みを伴う場合は、対処療法も必要ですが、治病求本が大原則だと思います。

正気の弱りで歯肉や歯根が炎症しているので、痛みを取りながら病の本質も治療する選穴ができるように、これからの課題としていきます。

小児の舌診

地図舌について調べていると

地図舌は小児によくみられると記載されており(針灸舌診アトラス P46より)

なぜ小児によくみられるのか疑問に感じたので考察します。

舌苔の剥落は陰虚、血虚、胃の気の衰を意味することから、

小児は陽の気が強いため熱により苔が剥げている。

また、臓腑がまだ発達しきれていないことから胃の気も不十分なため地図舌が多いのかなと思いました。

実際に小児の舌を診ることがなかなかないので、機会があればみてみようと思います。

参考資料

針灸舌診アトラス 緑書房

胃の冷えと肝経

太衝穴を調べていると、瀉法に灸を配すと暖肝散寒理気の効能を持つとの事です。

その効能は湯液における呉茱萸、橘核、茘枝核、小茴香などの効に類似

<治療範囲>

3.肝経経脈上の病変

太衝は、厥陰肝経の経脈、経別の循行路線上で肝と関係する膝、大腿、陰器、小腹、少腹、上腹、膈、乳、脇肋、眼目、巓頂、喉、口唇などの部位を治療することができる。

との事です。

ここで巓頂とあったので、呉茱萸で治せる厥陰頭痛にも使えるのだろうなと思いました。

厥陰頭痛は頭頂部に起こる痛みとされます。

なぜ起こるか調べていくと、

中医病因病機学 P304

「虚寒とは、中焦が虚寒で土が木を養えなかったり、命門の火が衰えたために肝の温煦作用が失調したりして、肝陽不足・陰寒内生という病理に陥ったものである。臨床症状としては、足腰がだるく力が入らない・異常に疲れる・憂鬱感・びくびくする・涎を嘔吐する・頭頂部痛などがある」

という事なのですが、慢性病の事しか言っていないのであまりしっくり来ませんでした。

確かにその様な時もあるのでしょうが、自分の体の経験から急性病のパターンもあると思います。

高校時代、かき氷を一気にかき込んで頻繁に頭頂部に痛みを走らせていましたし、

大学時代に奈良の極寒の中コンビニでキンキンのビールを飲んだ時も頭頂部に鋭い痛みが走っていました。

どちらのパターンでもその後、しばらくは薄い大量の唾液が出る状態でした。

肝経の走行経路を見ていくと、

臓腑経絡学 P255

「挟胃屬肝絡膽:胃の腑を前と後ろから挟むように、または囲むように流注している。」

例えば、胃を強烈に冷やし、寒邪が居座る事で側を通る肝経に影響をしているなら

この場合は 胃=本、肝=標 になるのではないかと思います。

そうなると一生懸命に太衝や太敦を治療しても枝葉の治療に過ぎず、

根本の胃を治さなければ治らないのではないかと思います。

胃を治す治療としては、よく中脘に灸をする様です。

大学時代の胃を痛めたパターンの時ですが、帰宅後に猫がお腹の上に乗ってきたのでそのままにしておくととても楽になりました。

思い返すとあれは中脘あたりだったので、手元に灸が無くても何とかなるのでは?と思いました。

参考資料

中医鍼灸臨床経穴学 東洋学術出版社

穴性学ハンドブック たにぐち書店

中医病因病機学 東洋学術出版社

臓腑経絡学 アルテミシア

中国傷寒論解説 東洋学術出版社