気が昇る

こんにちは高山将一です!

最近の人には気が過度に昇ってしまう人が多いような気がします。

よく怒ったり、イライラしたり、カーッとなる人が多いような感じがします。

そうすると身体が熱くなり、顔が真っ赤になる傾向がある、特に上半身にかけて。あまり下半身が熱くなるって言うイメージはありません。

なぜすぐに気が昇ってしまうのでしょうか?

それは気をあるべき場所に留めておくことができなるからではないかと思います。

気をしっかりと留めておくことができればすぐにカーッとなったり怒ったりしてしまうことが少なくなるのではないかと思います。

気をしっかりと留めておくにはどうすればいいのでしょうか?

やはりこれも臓腑が関係してくるのでしょうか?

イメージ的には腎か肝か心の作用が関わってくるような気がします。

腎は気を留める、肝は気のバランスを整える、心は精神を整える。

この3つの失調が入り組んで気の過度な上昇を導いているような気がします。

ps写真は、太陽が東から昇ってまいりました!

六經病機(02)

太

(01)はなはだしい。

(02)とおる。

(03)おおきい。

(04)尊稱に用いる。→太后、太君など

(05)秦・大に通ず。

(06)夳に同じ。

(07)姓。

明

(01)あきらか。あかるい。

(02)あきらかにする。

(03)あきらかに。はっきりと。

(04)あける。夜がしらむ。

(05)よあけ。あけがた。

(06)あけて。つぎ。

(07)ひる。日中。

(08)あかるみ。

(09)おもて。そと。うわべ。

(10)ほがらか。

(11)おこる。ひらく。

(12)大きい。

(13)さかん。

(14)陽。陰の對。

(15)雄。雌の對。

(16)有形。

(17)この世。現世。

(18)かみ。神靈。

(19)日。月。星。

(20)天。

(21)賢人の述作をいう。

(22)よく治まる。ひらけた國。

(23)視力。

(24)たぐふ。

(25)水道。水の流れみち。

(26)ちかう。盟に通ず。

(27)萌に通ず。

(28)孟に通ず。

(29)猛に通ず。

(30)望に通ず。

(31)朝代の名。朱元璋が元を滅ぼし建てた國。

(32)諡。

(33)姓。

(34)眞言の異名。

少

(01)すくない。すこし。

(02)すこしく。わずか。やや。

(03)すくなしとする。不足に思う。

(04)そしる。かろんずる。

(05)しばらく。しばらくする。

(06)おとる。

(07)かすか。おとろえる。

(08)へる。

(09)かく。

厥

(01)石を発掘する。

(02)ほる。

(03)つくす。つきる。

(04)つく。突きたてる。

(05)病名。のぼせ。足が冷え、頭がのぼせる。

(06)その。それ。

(07)の。

(08)句調を調へる助辭。

(09)みじかい。又、尾の短い犬。

(10)石の名。

(11)ゆれ動くさま。

(12)蹶に通ず。

(13)橛に通ず。

(14)古は氒につくる。

(15)姓。

【参考文献】

『大漢和辭典』大修館書店

(太:第三巻763頁、明:第五巻763頁、少:第四巻89頁、厥:第二巻659頁)

『中医病因病機学』東洋学術出版社

真夜中のドン

昨日の事。

寝る前に鍼の事を考えて就寝。

夜中に目が覚める。

うつらうつらしてる。

ふと足を切経する。

寝る前も気になっていたが、薄暗くこの様な状況だと顕著。

明らかに形態もおかしく崩れていて、奥行きを感じる。

ここに置きたいと感じた。

幸い枕元に鍼を置いていたので一連の流れは崩れずに済んだ。

置く直前に東洋医学考で読んだ四肢の経穴を使う時の刺法が浮かんだ。

暗いので鍼先なども見えないけど、刺法だけ注意して後は何となく感覚で照海に置く。

ドンっといった重低音に近い感覚があった。

後の反応を追う前から分かる良い感覚。

しばらくするとこの前教えて頂いた2箇所に変化が現れる。

自分に対してだと今までで一番良い鍼ができた気がして嬉しくなった。

六味丸を使った感覚と少し似てる。

参考資料

東洋医学考 星雲社 一鍼堂出版

切経と艾

原穴診を学び始めました。

お腹や背中と違って凸凹だらけで場所も狭く、

上肢や身体の使い方ももっと工夫しなくちゃいけません。

ついつい手が硬くなります。

寺子屋先で練習しているときも、

指がピッタリはまった時は、

何と表現すれば良いのかわからないけど、

穴にも奥行きや方向のようなものがあり、

立体的に捉えることができました。

この景色が何を意味するのか?

この方向に鍼をしたらどうなるんやろ?

疑問が生まれ、発見がある度に好奇心が湧きます。

先日、学校で失眠穴にお灸をしていた時に、

患者さんの踵に対面する状態で艾炷を据えると

とてもやりにくいのです。

手の背屈位で可動域が狭く力が入ります。

どう頑張っても踵に艾炷を垂直に据えられません。

「場所変えて据えてみたらどうや」

と先生からアドバイスをいただき、

患者さんの左側に立って据えると良いとわかりました。

切経でも手や腕の可動域を考慮し、流れるように優雅に、疲れないやり方を見つけることも課題です。

どんな面に対しても艾炷を垂直に立てられるようになることは切経にも繋がりそうです。

さて、昨日は豊中院に行き、原穴診をさせていただきました。

太衝を触るとくすぐったいと患者さんが仰りました。

お腹はくすぐったいことがあっても、

足の甲は初めて聞きました。

「手が重たいのかもしれませんね」と新川先生。

姿勢や力加減、色々と課題を見つけることができました。

腹診、背候診、脈診、原穴診も別々のものとしてしか捉えることができませんが、

「積み重ねていくことで、別々だったものも一連の流れが診えてくるようになりますよ!」

と新川先生が仰りました。

今はあれもこれもと情報が錯綜し、

楽しいけれど時たま不安になります。

様々な先生の治療を見学させてもらい、

お話しを聞くことができる環境、

寺子屋で皆で学び共有できる環境は

本当に恵まれていると思います。

切経の勉強と共に、今までとは違った視点で艾を捻り艾炷を立てながら臨床に向けて積み重ねていこうと思います。

治療問診の中で

数年前よりずっと体が重い

と訴えられる方

先週の治療から当日までの調子を尋ねたときに

前回の治療のあと帰りから軽い「けど」まだしんどい。

他の点でも状態は良い「けど」まだ悪い、という矛盾表現が印象的だった

脈診がよく分からない自分にも治療前の左右のバラつきが治療後に

整うのがはっきりと分かる、お腹の全体のおさまりが良くなったと感じられる

数回目の治療で体にそれまでに見えなかった調子が現れていることが感じられる

今週のコンディションは良い状態にあることに違いはないが、

そのことを受け入れる準備が整っていない

それは葛藤の様なものとして映った

治療的にはどんな意味を持つものになるのか

蹲踞

何か自宅で出来るトレーニングはないかと考えていたのですが、蹲踞(そんきょ)という姿勢が自分にとっては良いのではと思い、訓練中です。

その姿勢を取りながらすり足で前後左右に歩いたりもするのですがこれが意外と難しい。

足首の硬さもそうですが、特に右に動いた時によろけやすい。

自分の体はどうなっているのか?と考えた時、昔からやっているフットサルやサッカーの影響があるのでは?と感じました。

《藤本蓮風 経穴解説》P 14

「職業によって、経絡・経筋が普通の人より異常に偏っている。偏っている方に気の停滞だ起こる、という診立てが当たったということです。

現代は、皆さんコンピューターをやりますね?キーボードやマウスなどで、どの指にどのように負荷がかかるか?同時に目も疲れますが、何経に狂いが起こるのか?を考えてみて下さい。

生活習慣や職業が、経絡・経穴を決定づけます。」

フットサル・サッカーは切り返しを多用するので、

どうしても足の外側に負荷がかかるシーンが多くなり、O脚が多いと言われます。

私も両足共に外旋気味です。

また、プレーも人一倍右足に偏ったプレーを行うので、片足に負担が大きく左右差も生まれやすいのかもしれないと思いました。

動作を確認すると、右足の第四趾の動きが悪い。

これは足少陽胆経(筋)への影響を表すのか?

《現代語訳 黄帝内経霊枢 上巻》 P231 経脈篇

「足の少陽胆経…体を転側することが出来なくなる」

私は腰を右に捻る動作が苦手なのは、足少陽胆経(筋)に影響した結果なのか?

日常動作も確認していきたいと思います。

参考資料

「現代語訳 黄帝内経霊枢 上巻」 南京中医薬大学編著 東洋学術出版社

「藤本蓮風 経穴解説」 藤本蓮風著 メディカルユーコン

呼吸・意識・本

呼吸

最近呼吸で自分の状態を整えようとしてチャレンジ中です。

呼吸で

意識している事は吸う→吐く というより

吐く→吸う の意識。

やり方があっているかどうかは分かりませんが、多分丹田呼吸だと思います。

自分なりに良い感覚なんじゃないかと思う潜った、沈んだ感覚に近くなる。

行うと手も少し温くなってきます。

日常での意識

外の世界がどう見えているか

自分の状態によって変わる気がしてます。

夕焼けも見ていて綺麗なんですが、頭の中が思考で占拠されている時はあまり入ってこないというか、外の世界にフォーカスがいっていない。

そんな頭の状態の時は見るものの視点が近くなっていて、全体を見渡す事ができなくなっている。

切診を行う時に何かに着目してしまうと同じ感じがします。

最近気になっている本

最近死を間際にした人の気持ちや考えが気になっていて、そんな感じの本をチラチラ読んでいます。

最近読んでいるのは吉田松陰の留魂録で、獄中で死が確定していても冷静ですごい人だったんだなと勉強させて頂いてます。

冬休みは夜と霧を読んでみようかなと計画中です。

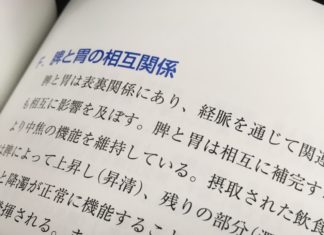

脾と胃の病証

脾と胃は表裏関係にあり、経脈を通じて関連しているため生理的にも病理的にも相互に影響を及ぼす。

脾は臓(陰)に属し、陰が旺盛で喜燥悪湿

胃は腑(陽)に属し、陽が旺盛で喜湿悪燥

脾は胃が熱化しないように胃に陰液の一部を供給し、胃は脾が冷えないように脾に陽気の一部を供給していて、これらの協調関係が正常な脾胃の機能を発揮させている。

脾胃湿熱(内生した湿熱が脾胃に影響を及ぼす病証)

症状:上腹部の膨満感、食欲不振、嘔吐、口苦、口粘、尿黄、舌苔黄膩

本証は虚実挟雑(虚証と実証が同一時期に出現している証のこと)だが、主に湿熱(実証)の症状が顕著である場合が多い。

a.中焦の気機(気の働き)が滞る

湿熱が中焦の気機を滞らせると、上腹部の膨満感が起こり、熱により上逆すると嘔吐が起こる。

中焦の気が滞るため食欲不振が起こる。

b.湿熱が鬱滞する

痰湿が存在すると、口は粘り(口粘)、乾燥するが多く飲めない(口乾)という特徴がある。

実熱により津液を損傷すると、口苦や尿黄などが起こる。

c.運化が失調する

湿熱の影響で脾気虚になると、運化が失調するため食欲不振となり、水液を吸収できないと下痢になる。下痢は湿熱の影響を受けると粘稠になり、臭いも強くなる。

d.舌脈所見

痰湿により舌苔膩になり、脈滑となる。内熱により舌苔黄となり、脈は速く(脈数)なる。

a-dは特徴的な臨床所見?

上腹部(胃脘部)の膨満感や食欲不振は、湿邪が引き起こし、もともと津液が、水がいっぱいになっているもので胃熱との違いは、食欲不振があるかないか

粘→湿、乾・苦→熱。2つが引き起こす状態が1度に出る。

欲しかった本入手

以前から欲しかった意訳黄帝内経太素が安値で売られていたので手に入れる事ができました。

まだ読み始めたところですが自身が内経を読んで疑問に思っていたところがハッキリ書かれていたりして勉強になります。

今回は勉強用のブログとして、書籍から学んだ事を書いていこうと思います。

本一辺倒にならない様に、モードを切り替えながら生活していこうと思います。

まだパラパラ読み始めたところですが、気になった部分の一部を書いていきます。

意訳黄帝内経太素 P131 五臓命分

「志・意と者(は)精・神を御し魂・魄を収め、寒・温を適え喜・怒を和す所以者也。」

P132

「志・意が和す則(と)精・神は専直(すなお)となり魂・魄は散ぜ不、悔・怒も至ら不、五臓が邪気を受けることは不矣(ない)」

ここでは志・意が切り離されていない点も気になる。

現代語訳 黄帝内経霊枢 上巻P161 本神篇

「物を任うゆえんの者これを心と謂う。意の存する所これを意と謂う。意の存する所これを志と謂う。」

全訳 内経講義 P201

「李中梓の注「意がすでに決まり、堅固になったものが志である。」」

記憶などで例えられた場合、意は短期記憶力で志は長期的記憶力と説明されていました。

(意の在する所これを志と謂う。)

医学三蔵弁解 P151 帰脾湯

「人参は心気を補い、遠志は腎中の志気を補います。心腎の二気がよく交通すると、脾気がその昇降の間を保ち、三臓の気が自然と充実してきます。」

帰脾湯は心脾両虚の薬ですが、心神不交も兼ねる。

しかし帰脾湯の物忘れの特徴的な現れ方は「直前の記憶がない」という点。

さっきまで何をしていたのか分からなくなる。(意病)

でも、意志は切り離せるものではなく、実際に遠志という生薬で腎気(志気)を心に届ける過程で脾気(意)を巻き込んで治している。

この後のストーリーとして意志が安定して魂・魄なども安定、喜・怒も過剰なものが無くなればいいなと思いました。

参考書籍

意訳黄帝内経太素 第一巻 築地書店 小曽戸丈夫著

現代語訳 黄帝内経霊枢 東洋学術出版社 南京中医薬大学著

全訳 内経講義 たにぐち書店 田久和義隆訳

医学三蔵弁解 たにぐち書店 伴尚志 現代語訳

梅核気

肝気鬱結を勉強している際に気になる言葉が出てきたので調べてみました。

肝気鬱結の症状には、イライラする、憂鬱、有声のため息がよく出る、

胸腹部の脹痛、月経不順などがあるが、その中に「梅核気」というものがありました。

「梅核気」は現代病名だと神経性咽喉部狭窄症(ヒステリー球)というそうです。

のどに梅干しの種があるような違和感があり、飲み込もうとしても

吐き出そうとしてもなくならないが、飲食は普通にとれる。

気の滞りによって咽喉部に痰が生じていることによって異物感があるようです。

ストレスが原因の病は現代に多いような感じがしますが、金匱要略にも

「婦人、咽中に炙臠(あぶった肉の切り身)有るが如きは、半夏厚朴湯之を主る」

とあり、婦人・・・と書かれているが、男性にも起こる。

他の臓器の影響(脾胃が多い?)、過度の情志、情志の抑制などによって肝の

疏泄作用が失調することによって発生した気滞が肺に昇って起こる。

理気去痰解うつ作用のある半夏厚朴湯を用いて治療するとあるように、薬物による治療が行われることが多い。

梅の種は肉のかたまり、というより大きいしもっと固いように思いますが

実際に梅核気があるような方に尋ねると名前の由来となっている梅の種が

つまっているような、ということはわからないけど息苦しい感じがあり、不快であるとのこと。

臨床医学総論でもヒステリー症を勉強した際に、ヒステリーはギリシャ語で「子宮」を

意味することから昔は子宮が原因で引き起こされる女性の病気とされていた、と習いました。

西洋でも東洋でも同じように病を分類していることもあるのかと思うと興味深く感じました。