ただいま、寺子屋

国試と卒業式を終え

半年ぶりに寺子屋に帰って来ました。

そして本日国試の合格発表があり無事合格しました。

今日は国試でお休みしていた間のことを

書こうと思います。

寺子屋はお休みしましたが、

体調管理のため一鍼堂に通っていました。

秋の卒業試験前は胸痛、息切れ、動悸。

締め付ける服や下着が着れなくなりました。

コロナに罹患して以来、

のぼせと耳鳴りがひどく、

疲れるとすぐ喉が痛くなり

ここで放置してしまうと

発熱して咳が止まらなくなります。

卒試直前は

「間食を避けるように」

と院長が仰っていました。

脾の負担を減らし、脳に気血が行くようにということかな?

お世話になっていた漢方の先生が以前

「甘いもん食べたらアホになるし心が病む」

と言っていました。

しかし、この頃学校では脳に栄養が行くと

ブドウ糖ラムネが大流行。

とにかく何事もほどほどにですね。

卒試が終わり、油断してファーストフードを食べた後、

コロナは陰性でしたが38度の熱が出て咳が止まらなくなりました。

下野先生が以前話していたことを思い出しました。

「クリスマス、正月明けは温病チックな人が多い」

去年高熱を出した時に、内科の先生が

「熱が出るのは胃腸を大切にせえへんからや」と

脂質カットメニュー表をくれました。

肝鬱で脾がコテンパに弱っているし

脂っこい食事、夜中のおやつ、

クリームと名のつくもの(アイス、ケーキ、チョコ)を避け

徹底的に和食生活することにしました。

冬になり、学校の暖房が暑くて逆上せが酷くなり

眠ることができなくなりました。

冬場寒冷となるべき時に反って温暖であったり、

厚着し過ぎたりしても精気を外洩れせしめ「陰虚」の体質を作ってしまう。

同気相求むですね。

香辛料を控えるように、

カイロ、ストーブ、入浴

直接熱に当たる事を避け

重ね着して暖をとる。

毎晩22時には寝る!

院長から生活指導もしていただきました。

「精を蔵さずして発生する所の温病」

精を蔵さず陰虚となり「陰虚伏熱」

国試が近づくにつれ

精神的に追い詰められ疲れがピークの中、

今年は立春と卒試が重なりました。

立春になると毎年決まって発熱する私は、

インフルもコロナの大流行もあり

異常に気が立っていて

この頃から右の太白と公孫の間が痙攣し始めました。

脾が悲鳴を挙げてるのかなぁ・・・

国試が終わるとピタッと止みました。

冬から春にかけての季節の変わり目

「木の芽時」に国試や入試がある日本は酷…

治療を通して面白いなぁ〜と思ったのが、

体の変化と治療後のリズムがわかってきたことでした。

そして鍼だけで乗り切れるか、

鍼の効果を妨げないように

秋頃からサプリも漢方もやめました。

治療の翌日は、力が抜けて木偶の棒になります。

「頑張れない日」ができました。

初めは勉強できへんやんか…と

嘆いたてましたが、

ちゃんと植物が育つように大地を整えて

上にばかり行こうとせんと

大地にも根を張れるように

敢えてそうしてくれてはるんやと思うようになりました。

翌々日からちゃんとヤル気スイッチが入りました。

コロナと切っては切れない3年間、

学校でマスクを外したのは卒業式が初めてでした。

コロナ世代やと悲観したこともありましたが、

後遺症に鍼が効くことも学べました。

師との出会い

鍼師を生業としたいと夢を抱く同志

応援してくれた家族や友人

満足いく学生生活が送れました。

これからやりたかった勉強をして

早く臨床に立てるようになります。

参考文献:「温病の研究」 楊 日超著

観察のしかた

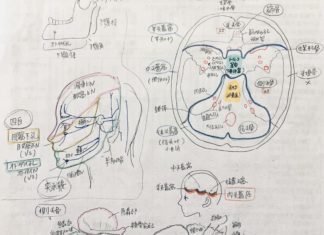

舌診の撮影をさせてもらった。

色と苔と形に必死で、

厚みはどうだっけ?

あまり覚えていないし写真にも残っていなかった。

舌診の本の写真は正面がほとんど。

本は平面。

人体は立体。

これからは色んな角度から観察しよう。

春になると・・・

私はいつも春先になると不調がでることが多く、

今までは梅核気や左中指に見に覚えのない腫れ(今でも原因わからず、1ヶ月位腫れていた)

今年は生理不順に胃の不調と、気分も落ち込みやすくなったりするので

春がくるのが待ち遠しい反面、不調がくることに怯え毎年身構えてしまいます。。。

でも。もう私も3年生になりますし、下野先生の施術も受けつつ、

せっかくなので自分でも鍼してみようとあれこれ原因を考えてみました。

生理不順については、最近は17日くらいの短い間隔で生理がはじまっておりそのせいで貧血気味で

胃の調子も悪いので脾の弱りが原因?年齢的に腎も原因かも?いつも春先に不調でるし肝の気があがっていることも考えないといけないのか?思いつく限りいろいろ自分の身体に鍼をして変化を観察しようと思います。

寺子屋でも先生方に、脈の変化を観察する方法や毎日自分に鍼してみたら?とアドバイスをいただいたので

さっそく実践してみます!

やっと暖かくなってウキウキする季節を心も身体も元気に過ごしていきたいです。

ぬたあん

試験期間なのでどうしても勉強しなければいけない。

全てではないけども、機械的に詰め込むものが多くつまらない。

詰め込む量が増えるとそれ以上は頭に入らなくなる。

そんな時は気持ちもいっぱいになっている。

だからちょっと休憩を挟む。

休憩中は両手にゴルフボールを二個ずつ持って内回し、外回しを行う。

肩で息をする様ないっぱいいっぱいの状況ではうまく回せない。

うまく回す為には

意識はどこに置くのか。

身体はどんな状態であるのか。

自由上肢の骨は本当に自由なのか。

うまく回せる様になると心が和らいでいる。

食事を摂る時にもその状態にする。

味を感じる。

感じる心は空っぽでなければいけないのだろうな。

老子にある知恵によって起こる煩わしさからの解放とはこれか。

バガボンドの宮本武蔵と吉岡伝七郎の対峙するシーンみたいだな。

変な無理はしない。

我が身が後回しになるからかえって先になる。

発見があったから嬉しい気持ちになった。

もっともっと広げていきたいけど、明後日から試験なので勉強しなければ…

一発胸を叩いとこう。

内受容感覚

寺子屋に通い始めて、近ごろ段々と、自分の身体の不調和が気になるようになってきました。

椅子に座っていても、坐骨の椅子に当たる感覚が左右で違っていて、明らかに右より左の方が強く当たる感覚があり、毎回座るたびに違和感で居心地が悪い気分になります。

他にも立位の時、足裏が外側重心になりがちで内側が浮いている感じがします。リラックスしている時や外部の目がない時などがより顕著に現れるようです。

手のひらの感覚も左右で違っていて、左手に比べると右手の方が感覚が鈍い感じがします。それに右手の方が冷えやすい傾向がある気がします。

これまでそんなことなど気にした事がなかったですが、日常的に鍼灸院に通う様になり、四診の真似事をしているうちに、ちょっとした違和感が意識に昇るようになってきたのかなと思っています。

なので、改善できるものは直したいと思い、骨格の歪みや内蔵の不調和を整えるためにセルフケアの方法を模索中です。

肺と皮毛の関係

前回につづいて呼吸に関してまとめてみます。

蔵象として、肺は皮毛との関係が深いとされます。

(皮毛とは体表部のことをいい、

皮膚、および皮膚に付着する豪毛/ほそい毛 などを指す)

『肺は皮毛を主る』

皮毛が潤沢であるかどうかは肺気の機能で決まります。

肺はその宣発の働きを通して、

体の表面に気や栄養を行き渡らすことをしています。

なので正常な状態では、皮膚のキメが細かくて色艶もよく

体には抵抗力があって簡単に風邪を引いたりしません。

そして『肺は体に在っては皮毛に合す』ともいわれます。

この文について “肺は皮毛とリンクしている“

参考にした書籍では、このようにあらわされていました。

とても分かりやすい表し方だと思いました。

リンクしているー つまり

皮膚もまた肺と共同で(衛気の働きの元で)呼吸ををしている、

ということ。

「呼吸は、宣発・粛降という気の流れを生み出しますが、

宣発という流れは、皮膚の呼吸がなければ完成しない」

考えてみると、とても当たり前のことにも思えるのですが、

そこから、皮膚(つまり体のいちばん外側)の状態という情報のもと、

肺気の働き方をみていく考え方が導かれることに改めて

面白さを感じました。

____________________________________________

【参考文献】

『図説東洋医学‹基礎編›』学研

『中医学ってなんだろう』東洋学術出版社

『中医基本用語辞典』東洋学術出版社

早起きは三文の徳

生活を一新した今年の春くらいから、朝活をしています。

諺に早起きは三文の徳とありますが、

早起きをすると健康にも良く、またそのほか何かと良いことがあるものである。

ですが、実際にどうなのでしょうか?

実践してみて実感できていることは、早起きをすると充実した時間が増え得をした気分にはなっています。

大体、いつも朝起きて1時間ほど勉強する時間を持つようにしていますが、夜に本を開いて勉強すると、その日の出来事などが思い出され集中力が削がれてしまいやすいです。それにそもそも疲れていて気力が底をついている状態です。

その点、朝起きたばかりだと、頭の中がスッキリされていて雑念があまり湧かないですし、気力も回復して集中が持続されやすいです。

なので私の場合は朝に勉強する方が効率的だなと実感しています。

健康になっているかは不明ですが、この習慣を今後も続けていこうと思います。

夢魇

知人が金縛りになったきっかけで昨年から金縛りについて調べています。

不眠の類と考えましたが、病因病機が見つけられず、ようやく金縛りについて書かれた書籍を見つけました。

「夢魇」とは、悪夢のこと。

例えば何かに押し潰されるなどして、驚いて目が醒めることが多い。

いわゆる金縛り状態になることもある。

心火熾盛を原因とすることが多い。

(針灸二穴の効能 呂景山著)

心火熾盛とは、心神が内擾すると心神不寧となる。

心は舌に開竅し心火上炎だと口舌に瘡が生じる。

(中医針灸学の治法と処方 : 弁証と論治をつなぐ邱茂良, 孔昭遐, 邱仙霊 編著 p.225)

「夢魇」というキーワードを見つけたものの、書籍を見つけられずネット検索してみました。

中医认为梦魇发生是患者体质虚弱、贫血,疲劳过度、及抑郁、生气、发怒等情志因素导致气血不和,神明失调所致。

(中医では、夢魇は患者の虚弱体質、貧血、過度な疲労、抑鬱、怒り、怒りなどの情緒的な要因が、気血不和、神明失調によるものだと考えている。)

【弁証】

肝胆鬱熱、肝胆上亢、心肝血虚、心虚胆怯、痰熱内擾、気血凝滞

(鬼压床的中医辨证及临床验方より 李士懋氏による臨床験治から抜粋)

ちなみに、「夢魇」は中国の俗語では「鬼圧床」ともいうそうです。

先日、知人を診せていただきました。

【現病歴】

長年不眠。2年前にインフルエンザに罹患して以来、間欠的に金縛りの症状が出現した。

強いストレスや過労の後は頻繁に起こる。

睡眠薬を服用しないと眠れない。

【問診】

考えて思い悩むことが多い、情志抑鬱、繰り返す悪夢、入眠困難、眠りが浅い、心悸、耳鳴、頭痛、咽頭痛、のぼせ、頸部の脹痛、倦怠無力、手汗、勝手に手を握る、歯を食い縛る、視力減退

【切経】

褪紅舌 歯痕舌 黄膩苔

舌裏は細脈が多く舌下静脈怒張 脈 細 数?

心窩部の詰まり

太渓穴の左右差、左霊道穴上方1寸に虚、合谷穴と太衝穴の圧痛、神道穴の詰まり、膈兪穴の隆起

顔色不華、頬紅潮、上肢の熱感、掌は汗をかくが冷たい、爪甲不栄、仰臥位で下肢の外転が強く小指がつく

収集がつかなくなってきたので、書籍から幾つかのヒントを得ました。

不寐証は病であるが一様ではない。ただ邪生の二字で知りつくすことができる。(中略)不寐の病は主として気血や臓腑失調のものである。(中略)気血を調和させ臓腑の機能を正常にさせることが主な原則となる。

長期に渡って鎮静安眠薬を服用している患者は、薬の関係で精神不振、倦怠、無力感(中略)といった虚に類似した証候が出現する場合がある。弁証を行う場合には、こういった証候を弁証ほ根拠とすべきではない。

(中医鍼灸臨床発揮 李世珍...

外界への扉

皮膚は外界と内界を隔ててくれる人体最大の臓器です。

(膈といえば、いろんな邪が停滞して潜んでいそうなイメージが湧きます)

また皮膚は肺のように呼吸をしているといいますし、また体内の老廃物を汗として分泌排泄しているというのですから、五臓でいうと肺と大腸ということになります。

一方で「皮膚は内臓の鏡」とも言いますので、肺・大腸に限定するものでもなく、五臓全体と関わっている臓器ともいえます。

体表観察をしていると皮膚はいろんな情報を発信しているのを診てとれます。

●肌の色、ツヤ感

くすんでいる、青ずんだ、焦げた、赤らんでいる、血の気が引いたなど

●毛穴の状態・肌目

ザラザラ、ゴワゴワ、ラップのような、シワシワなど

●肌の温度

冷えている、あったかい、熱いなど

●発汗具合

サラサラ、つるつる、カサカサ、しっとり、ベタベタなど

●肌の弾力・緊張・弛緩・膨隆・陥没

ブヨブヨ、ふっくら、もちもち、カチカチ、パンパンなど

●肌感覚

くすぐったい、ゾワゾワする、気持ちがいい、苦しい、チクチクする、痛いなど

これらの情報が具体的にどういう状態を表しているのか、どの臓腑経絡からのメッセージなのかを読み取るのはまだまだ難しい部分も多いですが、今後、舌や脈、腹診などともっと紐付けできるようにしていけたらと思います。

反応するタイミングなど

反応するタイミング

先日人に鍼の練習をさせて頂いた。

その時、どの段階から相手が反応しているかという事が勉強になった。

お腹が「グル〜」という音が鳴るタイミングが面白かった。

それが確認できたなら、もっと早い段階で処置を切り上げても勉強になったかもしれないなと思った出来事でした。

どの程度で切り上げるか、感覚を掴みたいものです。

心身一如

素問 陰陽応象大論編

「肝気虚則恐、実則怒。」

恐という漢字を調べる。

原典にもとづく五臓六腑の生理 P19

「両手を以て穴をあけていることを意味するもので、それに心を添えた恐とは、心中に穴が空いてがらんどうなったこと」

で空虚な心を意味する。

怒という漢字を調べる。

同書籍 P20

「<荘子=逍遥遊>に、「怒而飛、其翼若垂天之雲」という句があるが、この場合の怒も決して「おこる」ことではない。「ジワジワと満身の力をこめる」ことである。」

怒りとは、肉体に限った話ではなかった。

そう考えると肉体と五情を分けて考える必要もない気もします。

実際、肝鬱の人は体が硬い人が多い気がします。

参考書籍

原典にもとづく五臓六腑の生理 柴崎保三講述 学校法人呉竹学園 東京高等鍼灸学校研究部編