生薬

薬の考え方を見ていると画一化されすぎている。

人によって色んな事を言っているので、一種の生薬単位でももっと可能性を秘めているはず。

多様な理論根拠を知っておけば自由な使い方ができそう。

また、薬を使うと言っても必ず食前がベストではない。

場合によっては、あえて食後に飲ませたり、酒を飲んでもらって薬効を変えたり増強したりもできるはず。

何が正解かは状況による気がします。

LED光と五行

この前観たテレビ番組で、LED光治療を美容治療に活用する最新医療を特集していました。

LEDとは発光ダイオード(光る半導体)のことで、青色発光ダイオードは日本人が発明したとしてノーベル賞にも輝き、当時話題にもなりました。

今ではLEDは一般の家庭用電球として普通に利用されています。

それが最近では美容皮膚科などで美肌効果などを期待して利用されているそうです。

波長が短いと紫色〜青色

波長が長いと橙色〜赤色

光の色によって期待できる効果が変わるとのことで、その色と陰陽五行との法則性はあるのか気になったのでちょっと調べてみました。

⚫︎青色

(期待できる効果)

皮脂の過剰な分泌を抑える

アクネ菌を殺菌して、ニキビをできにくくする。

(考察)青色は波長が短いので、表皮に主に影響すると考えると、難経の菽法診でいう皮毛の部分に当たります。ここには脈外を流れる衛気のエリアで、皮脂の分泌の調整、殺菌は衛気とリンクしてそうですが、そもそも3 菽の肺のエリアです。東洋理論から言えば、白色であって欲しかったです。

ちなみに最近知ったのですが、青色は東洋医学の五臓六腑では三焦の色を表すんだそうです。

⚫︎赤色

(期待できる効果)

真皮層にまで到達して、血行を促進し、新陳代謝をアップすることで美肌に導く。当然くすみやクマの改善のほか、ニキビやニキビ跡の炎症も抑えるといった表皮の再生も促す働きも期待できる。頭皮に照射すれば、薄毛にも期待できる。

(考察)赤色を照射することで、血脈の深さ(心)が活性化するのではないでしょうか。このエリアではリンクしているように思います。

⚫︎白色

(期待できる効果)

波長がさらに長く、真皮のさらに奥にまで到達するため、赤色LEDと同様の働きがあるほか、筋肉層までアプローチすることも可能。筋繊維にアプローチすることで、シワやたるみの改善に期待できる。

(考察)白色は筋肉層とあるので、菽法診でいう 12菽 筋の深さ(肝)に相当します。本来白色は肺の色なので、こちらはリンクしませんでした。

⚫︎黄色

(期待できる効果)

青色LEDと赤色LEDの中間の波長を持つ黄色LEDは細胞の修復機能をケアする効果があるとされているため、敏感肌のケア、ターンオーバの周期の改善に一定の効果を発揮する可能性がある。またリンパの流れの改善による、むくみ、たるみ、シワへの改善もしたいできる。

(考察)黄色は 9菽 肌肉の深さ(脾) です。運化の働きなどがある脾の働きにむくみ、たるみ、シワなどのキーワードがピッタリきます。

⚫︎緑色

(期待できる効果)

痛みを抑制し、神経系の炎症を減らす可能性がある。

シミ治療。

(考察)緑色は肝の色です。12菽 筋の深さ(肝)になります。

確か神経は肝の分類に入ってたように思うのですが、自律神経にも影響していますし。シミも肝斑と関係がありそうです。

⚫︎黒色

そもそも光に黒色などあるのだろうか・・・

ここは除外です。

まだまだLED光の医療活用は研究途上の部分が多いため、今後の新たな発見や利用応用による展開に期待したいところです。

風寒邪の咳嗽から穴性を学ぶ④

前回の続きです。

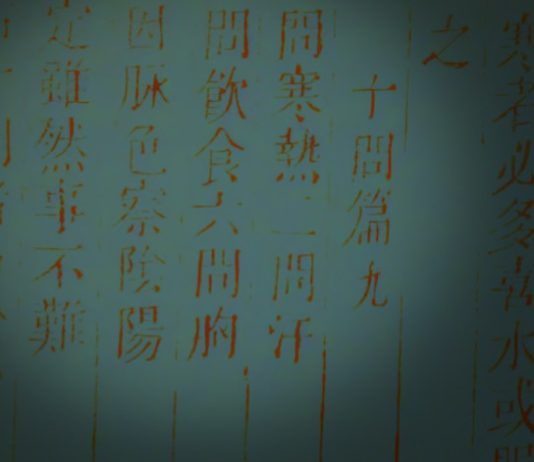

中医鍼灸 臨床経穴学 P25

「風寒外束、肺失宣降(風寒の邪による宣降失調)

症状:喉が痒い、咳嗽、痰は稀薄である。鼻閉、鼻水。声が重い。または発熱、悪寒、頭痛。無汗。舌苔薄白、脈浮など。

処方:中府、風門、大椎(瀉)…疏風散寒、宣肺止咳。」

残りは風門・大椎の意味を考えてみます。

この組み合わせは風寒外束時によくセットで使われている様です。

差別化してみると、

同書籍 P335

「効能鑑別 風門、大椎、列欠、外関、合谷

この5穴には、ともに解表の効があるが、格穴それぞれに固有の特徴がある。

①風門:去風疏衛解表、宣肺の効がある

②大椎:宣陽退熱解表、項背部の表邪を解表する効がある

③列欠:疏衛解表、宣肺、止咳、平喘の効がある

④外関:清熱解表、上焦の熱を清熱する効がある

⑤合谷:去風疏衛、清熱解表、宣肺、清肺の効がある」

穴性学ハンドブック

風門は風類腧穴に分類され、効能では瀉で疏衛宣肺(+灸で祛風散寒)

大椎は寒類腧穴に分類され、効能では瀉で宣陽解表(+灸or焼山火or吸角で解表散寒)

→ともに解表作用ではありますが、風門は去風、大椎は散寒解表に重きを置いている印象を受けました。もう少し掘り下げてみます。

中医鍼灸学の治法と処方 P259

宣肺止咳法「風門:風門は熱府といい、足太陽膀胱経と督脈の会であり、風寒邪が侵入する門戸である。同穴と大椎を合用すると、疏風散寒・発汗解表が可能となる。」

→逆に言えば、風門は大椎と合わせないと疏風散寒・発汗解表が可能でない状態なのだと思いました。

一方、大椎から考えてみると、

中医鍼灸臨床経穴学 P751

「列欠(瀉)を配穴すると、発汗解表、宣肺平喘の作用が生じる。同作用は湯液における麻黄湯(「傷寒論」方)の効に類似している。」

→つまり風門の代用が列欠でも務まるのだと感じました。

もう一度P 25に戻ると

①風門:去風疏衛解表、宣肺の効がある

②大椎:宣陽退熱解表、項背部の表邪を解表する効がある

③列欠:疏衛解表、宣肺、止咳、平喘の効がある

④外関:清熱解表、上焦の熱を清熱する効がある

⑤合谷:去風疏衛、清熱解表、宣肺、清肺の効がある

→つまり大椎+疏衛解表、宣肺の作用があれば、大椎+風門と同じことが再現できるのではないか?と思いました。

大椎はこう言った状況で変えの効かないものなのか、

また探してみて見つかればなと思います。

参考文献:

中医鍼灸臨床経穴学 東洋学術出版社

穴性学ハンドブック たにぐち書店 P131、182

中医鍼灸学の治法と処方 東洋学術出版社

舌の考察 2023/12/20

先日、職場の薬局での出来事。

窓口でのやり取りの際、「処方箋に頼んでたお薬が記載されていない。先生が書き忘れている」と、患者様が言われました。

そのお薬の名前を尋ねると、「レイボー」だと言われるが、全く初めて聞く名前だったので、なかなか聴き取れませんでした。

当然薬局の在庫にはないお薬なので、処方医に問い合わせて追加処方してもらい取り寄せという形になりましたが、後で調べたところレイボーなるお薬は偏頭痛のお薬でした。2022年6月8日発売されたばかりの新しいタイプのようです。

今までのトリプタン系の偏頭痛薬とは異なった作用機序で、セロトニン1F受容体に結合して脳の神経に働き痛みを起こす物質の放出を抑えるとありました。

果たしてこの患者さんに効果があるのか。

もうすでに飲んでおられる様で、1錠では効かなかったとのこと。今回からは1回に2錠に増量してみるようです。

結局のところ、偏頭痛の原因や作用機序はまだはっきりわかっていないのが現状なので、あくまでもセロトニン仮説もその一つの考えであるため、その患者さんにフィットするかは未知数なのは必至でしょう。

偏頭痛もなかなか難しい症状です。それでいて結構多くの人が悩まされている頭痛の一つです。

そんな偏頭痛に対して鍼灸はかなり効果があることで知られていますが、実際受ける人はまだまだ少ないのかもしれません。

今週の舌です。

今週もお疲れの様子です。

色味も薄くて気血が足りてない感じです。気の不足により停滞感が見られ、むくんでいます。

脈は浮大滑 やや中空

苔はしっかりついていますが、通常に比べてば、まだまだ薄い方です。写真の写り方にもよりますが、色味はいつもより淡い様に見えます。生理後でやや淡白なのか。

そういえば最近は目が乾燥して疲れやすいです。スマホを見ると悪化します。

夏の終わりの勉強会

季節の変わり目、昼夜の寒暖差、

厳しい暑さの後の夕立、体がブレやすい時期になってきました。

今朝は夜に雨も降り、ずっとONにしていた冷房を止めました。

朝6時の気温は23度と夏の装いでは少し寒いです。

それでも電車の空調は寒いし、

突然の雨で濡れて冷えることもあります。

夏の疲れが出たのでしょうか。

私の弱い所にブレが出てきて不調気味です。

臨床に出て初めての秋を迎えます。

季節や天候の変化が体にどのように影響を与えるか、体の反応を追いながら学んでいきたいです。

寺子屋の勉強会にて。

上述した状態の体を寺子屋の勉強で診てもらいました。

切経を繰返している間に反応はどんどん変わるし、体調もコロコロ変わります。

患者役になるのは久しぶりでした。

受け手側からの発見ですが、

早く終わらせる事に注力しすぎたり、集中していなかったり、色々他のことを考えながら切経をすると患者さんに全て伝わるなと思いました。

今回は、一穴鍼を置いたら切経を繰返し、

体がどのように変化するか診ていきました。

下肢もまた尺膚診のように考えられるのか?

と仮定して、脈、お腹の反応の位置と絡めて取穴してみました。

この考え方では整合性が合わないことも

出てくると思いますが文献を探したり

臨床の場で見立てに沿って検討していければと思います。

脈診(03)

S.T先生 より四診について教授を受ける。

四診をさせて頂いた、ある患者さんの尺位の洪脉は不可欠な情報であるとの事。

そこで『中医脉学と瀕湖脉学』(たにぐち書店)を読んでみる。

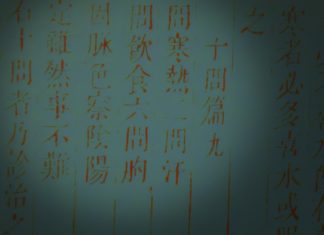

瀕湖脈学七言訣(十一、洪脈)

寸洪在左主心診、

右寸洪時肺不堪。

肝火胃虚関内察、

腎虚陰火尺中看。

寸に洪あり 左心診を主る、

右寸洪の時 肺たえざる。

肝火、胃虚 関内を察し、

腎虚、陰火 尺中を看る。

この「洪脉=大脉」が発生する病機が重要なのかと思います。

【参考文献】

『中医脉学と瀕湖脉学』(株)谷口書店

今日の一曲

Takaaki Itoh - Bloom After Broken Life

https://www.youtube.com/watch?v=8nnwbs_umFA

勉学や人生の諸問題で、煮詰まった時に、僕はたまにこれを聴き返す。

【破綻したあとに咲く、「何か。」】

こういう音楽を、勉強時のBGMに取り入れることがあります。

いったい、何回、聴いた(=破綻≒何か咲く)ことやら……

※林先生より「Blogは自由に、なんでも書いていい。」と承ったので、今後はこういう記事も増やしていきます。

※怒られたら止めます。

胆など

猫

猫の体調が悪くなり始め、治療を行っていた。

その中で一番勉強になった事が相手との向き合い方と治療のスタンス。

本に書かれている「成功したとされる治療」が本当に相手に満足のいく治療になるのか。

寺子屋に来て最初に教わった事が活きました。

死の直前の様子などからも今の自分に出来る限りは尽くせた。

自分の家族だから行えた事にはしないでおきたい。

過去に教わった言葉が思い返され、体感する事で重みが増しました。

猫に最後の方に起こった症状

・目の陥没、横からみると隙間が出来ていた。

・舌質が黒くなった

・太渓が最後は暗くなった

・呼吸が下に入らなくなった

・排便、食欲が無くなった

・涙目の日が増えてきた

などが起こっていました。

記録として残します。

舌の考察

舌に湿潤が多く、静脈の怒張がきつい。

胖大。

舌色は薄いが辺縁のみ他に比べて赤みがある。

飲料が多いというより、臓腑の機能低下により水が捌けていない。

怒張もその影響だと思われる。

そこに氣滯も兼ねていると思いました。

先週に比べて舌のテカリ、むくみは無くなった。

依然として気虚。

赤みが他に比べて舌先端に偏るが、病的とまで言えないと思う。

胆

最近胆のワードをよく聞くので自分でも調べてみている。

方剤で言えば代表的なものが温胆湯。

その中でも生薬として竹筎が胆に効く薬とされる。

黄帝内経太素

「胆病者善く大息し、口が苦く宿汁を欧き、

心下が澹澹として恐れて人が将に捕之ようとするが如く、

嗌中が吤吤然として数腄し、候は足少陽之本・末に在り、亦其の脈之陥下者視て灸之、

其の寒・熱也陽陵泉に取之ます」

竹筎

「胆虚の熱痰鬱結による驚きやすい・不眠・不安などの症候に、半夏・枳実・茯苓などと用いる。」

中医病因病機 胆気阻滞

「虚煩してびくびくするのは、中正の官が高熱のため乱れているからである。」

邪気論にはなってしまうが、このケースは胆に籠った邪熱が昇って心神を乱すという事ではないかと思われる。

胆の気鬱からの熱化により起こる心煩。

でもこれは一つのパターンでしかないし薄い。

もう少し調べていきます。

逆子の灸

学校の授業で、

逆子に効く灸は至陰であり、鍼灸師ならみんな知っている有名な経穴の一つだと教わりました。

でもなぜ至陰が逆子に効果あるといわれているのか?理由が気になるので調べてみました。

逆子は中医学では「腎の気に問題がある」と考えられる。

至陰は腎経ではなく膀胱経なのに、なぜつかわれるのか?

腎と膀胱は表裏の関係にある

中医学では表裏を応用した治療法が多様され、1つ1つのツボまで陰陽や五行に分類する。

至陰は「金」に属し「金」は「水」の母。

水(腎)を治療するので水の母である金に属するツボを選んでいる。よって至陰がそれにあたる。

(『中医学ってなんだろう ①人間のしくみ』著 小金井 信弘 より抜粋)

至陰を使うことは、逆子=至陰の灸と、ただ暗記するよりかは理解できたのですが、

では、腎経のツボをつかったら効果はどうなのか?

そもそも逆子は「腎」だけの問題なのだろうか?

気になるので、逆子について中医学の婦人科系の本なども読んでみて引き続き探ってみようと思います。

東洋医学探訪(02)

鍼灸学生の授業の一環で解剖実習があります。

東洋医学を学ぶ者として

『太古の医家達も、間違いなく解剖実習で学んでいるだろうな』

と考えておりました。

京都で医学史の1ページに触れてまいりました。

山脇東洋觀臓之地

ーーーーーーーー碑文ーーーーーーーーー

近代医学のあけぼの 観臓の記念に

1754年 宝暦4年閏2月7日に

山脇東洋(名は尚徳 1705~1762)は所司代の官許をえて

この地で日本最初の人体解屍観臓をおこなった。

江戸の杉田玄白らの観臓に先立つこと17年前であった。

この記録は5年後に『藏志』としてまとめられた。

これが実証的な化学精神を医学にとり入れた成果のはじめで

日本の近代医学がこれから

めばえるきっかけとなった東洋の この一業をたたえるとともに

観臓された屈嘉の霊をなぐさめるため

ここに碑をたてて記念とする。

1976年3月7日

日本医師会

日本医史学会

日本解剖学会

京都府医師会

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

六角獄舎跡は二条城の南の因幡町にあります。

跡地は集合住宅であり、石碑のみの設置でした。