「肝不蔵血」証とは

大原です。

先日、ある鍼灸関連の本を読んでいて、

弁証に関する内容のところで

「肝不蔵血」という証名が目に入りました。

・・・肝不蔵血?

あまり聞き慣れない証名だと感じつつ、

これはおそらく

「肝は蔵血を主るが、その蔵血の機能が失調したものか」と

軽く読み飛ばそうかと考えたところ、

「いや、これは軽く読み飛ばしてはいけない、

ちゃんと考えなくてはいけないことだ」と

頭の隅の方で違和感を感じました。

何がその違和感を感じさせたのか、

しばらく自問自答していると

その正体のようなものが少しずつ分かってきました。

復習になりますが、肝の主な機能として、

・蔵血

血の貯蔵、すなわち血流量を調節する機能を言いますが、

これ以外に

・疏泄を主る

という機能があり、これによって全身の気機が調節され、

気血が巡らされます。

この疏泄が失調すると気血が巡らず、

気滞、血瘀といった病理産物が生じます。

さて、肝の不蔵血とは

先に述べた「蔵血」作用の失調で、

この言葉からすると

肝に血が貯蔵されないという意味になります。

ここで重要なのが、

肝の疏泄によって

肝血が肝から全身へ巡らされている状態は

健全な状態であり、

肝血を全身へ巡らせる必要がないにも関わらず、

肝に血が蔵されない状態は

病的な状態であるということです。

後者は

血液を貯蔵して血流量を調節するという肝の機能が低下した症候で、

『中医弁証学』では

主症として

「嘔血、咳血、衂血、崩下、目の充血、易怒」

(=口・鼻・子宮からの出血。目の充血。怒りやすい。)がみられるとあります。

またその解説として

「肝の疏泄が過剰となって肝気が上衝し横逆すると、

血が気の勢いにつられることになり、そのため出血が起こる。

肝気犯胃では嘔血がおこり、

肝火犯肺では咳血となる。

また、血が気に随って循経により

上行すると鼻衂がおこる。

夫人では崩下となる。」

とあります。

全体として、出血傾向になるということですね。

「崩下」とはおそらく崩漏のことだと思います。

すなわち、肝の

正常な疏泄か、

過剰な疏泄(=「疏泄太過」といいます)か

の区別が、肝不蔵血を考える上で

重要であるということになると思います。

・・・と、

ここまで何となく納得されると思いますが、

「易怒」とは「肝鬱気滞」の主症でも出てくるのでは?

という疑問が湧きませんでしょうか?

「肝鬱気滞」、

これは肝の疏泄が不及である状態をいい、

気機が失調すると述べました。

少しまとめると、

①疏泄が不及→「怒」

②疏泄が太過→「怒」

となり、どちらも「怒」で

これらの文字面だけを考えると

不及?過剰?どっちだろう?となって

非常にややこしく感じませんでしょうか?

さて、「怒」の意味を考えてみますと

「怒」には普通に「怒る」という意味合いだけでなく

「精神抑鬱」「イライラ」という意味もあります。

これらの怒の意味を考えて再度まとめ直すと

①疏泄が不及 → 「精神抑鬱、イライラ」 →「肝欝」

②疏泄が太過 → 「激しい怒り」 →「肝火」・「肝陽」

とるのではないでしょうか?

しかし、さらに「怒」について考えてみますと

「あ、これは肝欝の怒だ」

「あ、今のは肝火の怒りか?」などと

①か②のどちらかであるというような考え方は

不自然な気もします。

実際に人が「怒」であるときというのは

・何かをずっと我慢している(疏泄の不及)

・ちょっとしたことですぐ怒る(太過)

・我慢して我慢してから爆発する(不及→不及→太過)

・怒りながらも我慢している(太過・不及)

など、一言に「怒」といっても色々あります。

すなわち疏泄の異常は、

不及か太過かの二者択一ではなく、

不及と太過の両方が

その割合を変えて

おこっているのではないでしょうか?

①「不及 > 太過」 →「肝欝」

②「不及 < 太過」 →「肝火」・「肝陽」

また、

肝欝を陰、

肝陽を陽とする陰陽論を考えると、

どこがその境界線で、

陰陽の転化が行われる条件は何かといったことも興味深いです。

しかし、虚実の概念においては①②どちらも実であり、

これを陰陽論で考えてしまうのはどうなのか?

考え方として、①②は両方とも

肝気が正しく作用しない場合における概念であり、

肝気の健全な疏泄によるあるべき方向性があるとして、

その方向性が誤ってしまっているものが②で、

方向性を見失っているものが①ということだろうか?

長くなり

最後はメモのようになってしまいましたが、

肝の疏泄の異常とは、

不及であること、太過であること

の2種類があるということを

今回復習しました。

(後半の、疏泄の失調に関する自問自答の内容は

疏泄の失調の軽度なもので、

重い段階になると

出血傾向などもみられるようになると思います。)

----------------------------------------------------------

参考文献

『中医弁証学』東洋学術出版社

『東洋医学概論』新版 東洋医学概論

大原

京都薬用植物園の麻黄

先日、武田薬品工業(株)京都薬用植物園の『初秋の研修会』に行ってまいりました。

東洋医学の理解の為に、漢方の勉強の一環です。

ガイドの案内で植物園を一周します。

管理する研究員の方々は展示に趣向を凝らしていました。

「麻黄は砂漠に生息しているので、砂漠を模したスペースを造園中です」との事。。

『中薬学』などで、麻黄の効能(辛温解表薬・・)などについて書物の中を散策する事はありましたが、その植物の生息環境を考える事はありませんでした。

その気づきを頂いただけでも行った甲斐はあったように思います。

実際には麻黄の種類も豊富で砂漠のみの生息ではないようですが、基本的には乾燥した地域に生息するようです。

”乾燥した地域に生息し、解表薬となる”

この自然環境が導き出した答えに、探求心が沸き起こります。

水の上限で潤いの必要な華蓋に対して、効能のある植物が乾燥した地域に生息し、成分を蓄える・・

私は中国で砂漠となると、思いつくのがタクラマカン砂漠でした。ゴビ砂漠もあり、砂漠は実際には複数存在します。

解表、皮毛、肺、砂漠・・西?、金の相生⇒水

『五行大義』

金居少陰之位。西方成物之所。物成則凝強。少陰則清冷。故金以強冷為體、従革為性。

現在は『五行大義』をよく読みますが、面白いルールが隠れていうように思えて仕方がありません。

【参考文献】

中薬学(東洋学術出版社)

方剤学(東洋学術出版社)

五行大義(明德出版社)

医古文の学習(1)

一鍼堂(大阪本院)で行われる「素問を読もう!」(木曜日)に参加しています。

【黄帝内経素問】

《上古天眞論篇第一》

昔在黄帝.生而神靈.弱而能言.幼而徇齊.長而敦敏.成而登天.

廼問於天師曰.余聞上古之人.春秋皆度百歳.而動作不衰.今時之人.年半百.而動作皆衰者.時世異耶.人將失之耶.

岐伯對曰.

上古之人.其知道者.法於陰陽.和於術數.食飮有節.起居有常.不妄作勞.故能形與神倶.而盡終其天年.度百歳乃去.

今時之人不然也.以酒爲漿.以妄爲常.醉以入房.以欲竭其精.以耗散其眞.不知持滿.不時御神.務快其心.逆於生樂.起居無節.故半百而衰也.

(読み下しや翻訳に関しては、沢山の先生方が訳した書物がありますので割愛させて頂きます。)

黄帝を表して

生 弱 幼 長 成

神靈 能言 徇齊 敦敏 登天

五進法から始まってます。「このリズムでいきますよ。」と感じます。

当時の発音も解れば、より以上感ずることも多いのかと、、残念な思いと探究心が交錯しますが。

法 和 節 常 不作

陰陽 術數 食飮 起居 妄勞

「昔の人は偉かった」との話の中に一つのモデルケースが示されています。

ここの”陰陽”をとってみても、具体的に話しているようで総論的な意味合いも含んでいるように思えます。

素問全体を通して理解が進む事を期待しつつ進んでまいります。

漿 常 入房 竭精 耗散 不知 御 快 逆 無節

酒 妄 醉 欲 眞 滿 神 心 生樂 起居

今度は”今時の人”のダメ出しパターン。

倍の10件も記されています。説教が長い・・・タイプのようです。

エジプトのピラミッドを作った労働者の落書きに「最近の若者はダメだ」とあったように聞いたことあります。

大古の昔より、「変わらぬものは変わらない」と感じた記憶があります。

医古文もまた共通の不変性を示しているように思います。

年を重ねて分かるからこそ、伝えるべき”無駄”を伝えようとしているように感じるのですが、

どうなのでしょうか?

参考文献

「現代語訳 黄帝内経素問 上」東洋学術出版社

「重廣補注 黄帝内経素問」天宇出版社

稲垣英伸

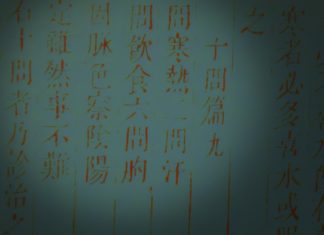

傷寒論の学習 その2

傷寒論で、六経病における各々の

主となる病(「提綱証(ていこうしょう)」)は

以下のようになると

前回の記事(傷寒論の学習 その1)でまとめました。

①太陽病:表寒証

②陽明病:裏実熱証

③少陽病:半表半裏証

④太陰病:裏虚寒証(脾陽の虚)

⑤少陰病:裏虚寒証(心腎の虚)

⑥厥陰病:外感病の末期で陰陽の失調

上のまとめの内容は

学校の東洋医学概論の教科書にも載っていますが、

実際に傷寒論の条文において

これらの主となる病は

どのように書かれているのかを

確認してみましょう。

①太陽病:表寒証

第1条

太陽之為病、脈浮、頭項強痛、而悪寒。

(太陽の病たる、脈浮、頭項こわばり痛みて、悪寒す。)

②陽明病:裏実熱証

第180条

陽明之為病、胃家実也。

(陽明の病たる、胃家実なり)

③少陽病:半表半裏証

第263条

少陽之為病、口苦、咽乾、目眩也。

(少陽の病たる、口苦く、咽乾き、目眩(くるめ)くなり。)

④太陰病:裏虚寒証(脾陽の虚)

第273条

太陰之為病、腹満而吐、食不下、自利益甚、時腹自痛。

若下之、必胸下結鞕。

(太陰の病たる、腹満して吐し、食下らず、自利益(ますます)甚しく、

時に腹自(おの)づから痛む。

若し之を下せば必ず胸下結鞕(けっこう)す。)

⑤少陰病:裏虚寒証(心腎の虚)

第281条

少陰之為病、脈微細、但欲寐也。

(少陰の病為る、脈微細にして、ただ寐(いね)んと欲するなり。)

第282条

少陰病、欲吐不吐、心煩、但欲寐、五六日、自利而渇者、属少陰也、虚故引水自救、

若小便色白者、少陰病形悉具、小便白者、以下焦虚、有寒、不能制水、故令色白也。

(少陰の病、吐かんと欲して吐かず、心煩し、ただ寐(いね)んと欲し、

五六日、自利して渇する者、少陰に属する也、虚故に水を引いて自ずと救い、もし小便色白なる者、少陰の病形悉(ことごと)く具(そな)わり、

小便白なる者、もって下焦虚、寒あり、水を制することあたわず、ゆえに色をして白せしむなり。)

⑥厥陰病:外感病の末期で陰陽の失調

第326条

厥陰之為病、消渇、気上撞心、心中疼熱、饑而不欲食、食則吐、下之利不止。

(厥陰の病たる、消渇し、気心に上撞し、心中疼熱し、饑(う)えて食欲せず、食すればすなわち吐き、これを下せば利止まず。)

まず太陽病について、

現代の中医学では

「太陽病は表(寒)症について述べている」とされています。

これは第1条の

太陽之為病、脈浮、頭項強痛、而悪寒。

の中の「脈浮」「頭項強痛」「悪寒」がその根拠となるということです。

その中でも「脈浮」とは、

気血が外に向かって邪に抵抗しようとするもので、

すなわち邪が表層部にあることを示し

重要な所見となります。

この表証の場合の治療法は発汗法であると

後の条文に記されていますので、

表証かそうでないかを鑑別することは

治療法を決定する上で重要になります。

また、この後の条文に、

症状の一つとして「体痛(体痛み)」とあり、

太陽病で

手足の関節や腰なども痛んだりするとあります。

以上まとめると、

腰痛、肩こり、首の痛みのような症状でも、

表証であれば発汗法を用いるということになります。

逆に、一見カゼのような症状でも

表証でなければ発汗法は用いないことになります。

参考までに「表熱証」という病についても

太陽病篇の中に記述がありますが、

表証ですので治療はこれも発汗法になります。

・・・熱証なので、熱の反対の「寒涼剤」が良い、

と誤った判断をするとどうなるか。

「寒」には「凝滞性」、すなわち

収縮させ固まらせるという性質があるので、

表熱に対しては、表にある

発すべき熱が発散されず凝固してしまい、

さらに悪化を招くことになるようです。

<続く>

(追記)2019/12/04

表熱症には発汗法を用いると書きましたが、

他の文献を調べると、

発汗法は津液を損傷するため熱証には禁忌であり、

治法は益気生津であると書かれていました。

この辺りについては、また追って書いていきたいと思います。

胞宮

髄海と同じく、奇恒の腑である胞宮について。

ーーーーーーーーーーー

女子胞は通常子宮のことを指すが、機能的には卵巣や輸卵管を含めた生殖器全体を統括するものと考えられ、胞宮・子宮・血室とも呼ばれる。

心・肝・脾・腎および衝脈(十二経脈の血が集まるところで十二経の海・血海と称される)・任脈・督脈と関連し、月経・妊娠・出産に関与する。

衝脈・任脈・督脈ともに胞中より起こる。

〈月経〉

月経は衝脈を通じて胞宮から出る血液であり、天癸の働きにより衝脈が盛んになり、心の推動と肝の疎泄によって暢行になった血が下泄して月経が来潮し、脾の統血によって月経が停止するので、定期的な月経になる。

健康な場合は、血の量も十分であるため症候として現れないが、血虚や気血両虚の場合、症状の出現や憎悪が起こる場合がある。

また、肝の疎泄は、衝脈・任脈に流れる血を女子胞に送り出す役割を担っているため、月経が近付くと疎泄が変動しやすい状態となる。肝鬱気滞や肝陽上亢の場合、頭痛・急躁・不安感・乳房の脹痛・眩暈などの症状が出現または憎悪しやすくなる。

また、精の不足や腎陽の虚損、脾気の虚損によっても、月経異常が起こる。

〈妊娠〉

女子胞は、懐妊後は胎児を保護し発育させる。

胎児が女子胞の中にいる間の栄養供給は、衝脈・任脈によって行われる。

妊娠の有無に関わらず、女子胞の機能維持には肝・腎の機能が正常であることが必要であり、肝・腎に何らかの機能失調が起こると、不妊症となる場合がある。また、肝・腎の機能失調により精血が不足すると、衝脈・任脈の機能が低下し、女子胞を滋養・固摂することができなくなり、流産する場合がある。

妊娠時は、胎児に精血を供給しているために、母体は精血の不足が起こりやすい。また、胎児は陽盛であるため、母体も陽に編盛しやすい傾向にある。

出産は、正常分娩であっても少なからず生理物質を消耗するため、正気の不足を招くことが多い。そのため、出産の回数が多い、堕胎の既往がある、出産後の養生が不十分であることなどは、気・血・精の不足が起こり疾病の原因となり得る。

ーーーーーーーーーーー

胞宮=子宮、不妊=腎虚といったような認識しかほぼなかったので... 調べていて合点いくことも多く、面白かったです。

『新版 東洋医学概論』医道の日本

『やさしい中医学』関口善太

『基礎中医学』神戸中医学研究会

西

『閃く経絡』を読んで

以前より、SNSで噂になってた本『閃く経絡』を読んでみました。

----------------------------------------------------------

『閃く経絡』

”現代医学のミステリーに鍼灸の”サイエンス”が挑む!”

著者:ダイエル・キーオン

発行:日本の医道社

-----------------------------------------------------------

ダニエル・キーオンさんは医師として救急の現場に立ちながら、

キングストン大学で中医学を学び、後に北京に渡り就業を行ないました。

医師でありながら鍼灸師であるという立場で、経絡の謎を解明しようと試まれています。

鍼灸学校で習う解剖学・生理学の復習になり、

学生の立場としてはテストされているような感覚も正直あるのですが。。

医師としての立場らしく、淡々と表現されるグロテスクさも楽しむ事が出来ました。

彼の経絡に対するこの論証の一つ一つは、なかなか見ごたえがある様に思います。

実はこのような生々しい論理は好きだったりします。

この本の素晴らしいところは東洋医学に対する敬意が感じられるところです。

東洋医学の軸を動かさずに西洋医学の詳細を詰めていく方法は、

解明する探検の大変さも感じられますが、気持ち良さを同時に覚えます。

そして、医古文などを読む際に手助けとなるのが、現在の医学への探求があるという事は

太古の昔も医学に燃える医家がいるのだろうと信じる事ができるところでしょうか。

未来の優秀な方々によって、東洋医学の証明がなされていくことに夢をはせます。

以前に一鍼堂ブログの番外編として院長が挙げられていた三焦に関してのブログも添付します。

↓

https://www.1sshindo.com/blog/zenith16946/

現代語訳 景岳全書

現代語訳 景岳全書 伝忠録

著:張景岳 訳:伴尚志

今の自分のレベルを考えたら、”原文からのディテールの正確さ”よりも

精度が落ちたとしても全体像の把握を優先したいと考え、

たにぐち書店さんの景岳全書を選択しました。拝読いたします。

いきなり、劉河間や朱丹溪をディスっているので、

何故そういう考えに至ったのか・・理由を知りたいと思います。

【参考文献】

『現代語訳 景岳全書 伝忠録』たにぐち書店

病因について(3)

自身に降りかかった病について~

以前に目の病気を患いました。

正に、お先真っ暗・・の感がありました。

当時の健康状態では、肝臓が極めて悪い状態。

(現在は問題なく完治しております。)

【五行】

・五蔵 肝、心、脾、肺、腎

・五官 目、舌、口、鼻、耳

東洋医学の道に入り”肝”と”目”の繋がりを学ぶにつれ、感嘆します。

肝を傷る原因とは・・

【内因】

〇七情

・怒 気機を上昇させる 肝

・喜 気機を緩ませる 心

・思 気機を鬱結させる 脾

・憂 気機を鬱滞させる 肺

・悲 気機を消耗させる 肺

・恐 気機を下降させる 腎

・驚 気機の乱れを起こす 腎

当時の年月を思い出せば、”怒”というのが日常であったように思います。

肝の持ってる昇発という特性が過度となり、蔵を損傷させていたのでしょうか。

鶏が先か?卵が先か?

肝を損傷したので、易怒となるのか・・

易怒となったので、肝を損傷するのか・・

デフレスパイラルの様に悪循環に陥った先に”病”があるように思います。

〈肝火上炎〉

肝気鬱が火に変化し、気と火が上逆したために起きる事多い。

...

「11/10(土) 漢方薬「桂枝湯」を学ぼう!」の感想

講師は大原先生より学びました。

傷寒論より太陽病~厥陰病を説明され、

実際に桂枝湯を煎じ、飲用を楽しみながら温かい時間を過ごさせて頂きました。

学生の身で、混沌の日々を過ごしておりますが

通行人や電車で同乗する人達を観る際に、仕草や素行を観察してしまいます。

例えば

この人は落ち着きがない、汗が多い、座り方が横柄、疲れてる、顔色が悪い、

歩き方、目の力強さ、物の持ち方、声の大きさ、、、、

その標は?本は?

虚している?、実している?、陽虚?、陰虚?、内熱?、肝気?、腎虚?、、、、と

しかし、本日の漢方講座を経験すると、今までは力の入り過ぎた感覚で見ていた様に思いました。

飲用より身体を整えていく感覚を思うと

力を抜いて観察し、全体像より症状とか異変の把握に努めなくてはならないと感じました。

臓腑を補した影響が、体全体へと達すると思えたからなのでしょうか。

この”『補する』を重点とする”という事を

「10/7(日) 学生向け勉強会」後半戦の院長特別講座で教えて頂きました。

その後半戦のフィーリングは一つの起点となっていますが、共通項を得られたのが本日の収穫の一つです。

大原先生、お疲れ様でした。

いつも配慮頂く院長に感謝いたします。ありがとうございました。

【番外編】

(講座が終了し、方剤の効能についての雑談中)

大原先生

「・・は腎陽と腎陰の両方を補うんですよ。逆じゃなくて両方を補えるんです!」

稲垣

「なるほど、太極を大きくするのですか・・」

と返答した際の大原先生の顔が

『稲垣、易経できやがったな』的な顔は脳裏から離れません( ̄▽ ̄)

四診(1)

四診とは、望診・聞診・問診・切診からなる4つの診察法の総称である。

四診法

①望診(神技):術者の視覚を通じて病態を診察する方法

②聞診(聖技):術者の術者の聴覚・嗅覚を通じて病態を診察する方法

③問診(工技):患者との対話を通じて病態を診察する方法

④切診(巧技):術者の触覚を通じて病態を診察する方法

望診

望診は、視覚的に観察することにより心身の状態を知る診察法である。患者の神・色・形・態の観察を基本とし、身体全体や局所の状態、分泌物・排泄物や舌象などを視覚的に観察する。

望診は、患者に対する第一印象から始まり、問診や切診の際にもあわせて行われる。

聞診

聞診は、聴覚と臭覚により患者の身体から発する音と臭いを聞き、心身の状態を知る診察法である。

患者から聞く音として発語時の音声、呼吸音やその他異常音がある。そのうち、音声を聞くことで診察することを声診という。

臭いには体臭、口臭、排泄物・分泌物の臭いなどがあり、臭いのことを気味という。

聞診は問診を行なっている際にあわせて行われ、術者が直接確認できないものは問診により患者に尋ねて確認する。

問診

問診は患者やその付き添いの者に質問し、対話によって得られた情報から心身の状態を知る診察法であり、弁証に必要な情報を収集するために行うものである。

問診では、まず患者の主訴について確認し、それに関連する事項を掘り下げながら質問し、情報を集める。

東洋医学では各種病因により気血津液・経絡・臓腑に虚実・寒熱といった変動が起こり、その結果、各種の愁訴が発生したものと考えるため、各種愁訴を全身的な病態と関連づけて推察することが重要である。そこで患者本人が主訴と関連のないように思っている全身症状や生活状況などについても確認する。

東洋医学的な問診の内容をまとめたものに、『景岳全書』(張介賓、1640年)の「十問歌」がある。この「十問歌」を参考に各項目について問診を行なう。

問診において、受容・共感的態度、傾聴的態度は患者との良好な信頼関係の構築に重要であり、信頼関係が得られているか否かは治療効果や患者の治療継続の意思などに影響する。

問診時には、状況に応じて患者の表情や仕草、動作などの望診、音声や口臭などの聞診、脈診などの切診もあわせて行う。

切診

切診は、手指や手掌を直接患者の身体各部に触れ、術者の触覚や患者が術者に触れられた際に感じた感覚により心身の状態を診る診察法で、腹診、切診、経穴診、脈診などが含まれる。

切診は、触れる、撫でる、擦る、押す、摘まむなどして得られる反応を病態推察の材料とし、反応点を治療点としても考慮する。

★

先輩の先生と共に、病室に入らせてもらい、患者さんとの四診の場を共有させて頂いております。

実際に患者さんが発する情報をメモし、病証把握や仮想の治療を考えたりしておりますが、自分でも緩いところが多いと痛感しております。

そんな中でも、鍼を打った後から暫くし、先生が「いかがですか?」と患者さんの様子を伺う際に、微妙に変化を感じれる時があり、貴重な時間を頂いております。診療に来られた時と帰る際との変化、顔色や目の表情、舌の様子、声色・・

患者さんの変化を頭の中で情報処理にはまだまだ時間を要しますが、前進して参りたいと思います。

【参考文献】

『新版 東洋医学概論』医道の日本社