中国の思想(07)

老子

四十三章 無為のはたらき

天下之至柔、馳騁天下之至堅。

無有人無間。

吾是以知無為之有益。

不言之教、無為之益、天下希及之。

天下の至柔は、天下の至堅を馳騁す。

無有は無間に入る。

われここをもって無為の益あるを知る。

不言の教、無為の益、天下これに及ぶもの希なり。

(引用:『中国の思想[Ⅳ]老子・列子』P82)

《私議》

一休さんのとんち話の中で出てくる

「生ある者は必ず死す、形ある物は必ず滅す。」

これは諸行無常を説いていたように思いますが、

老子のこの一節を読んで、ふと思い出しました。

日常生活の中で”自然体であること”の強さを日々感じています。

【参考文献】

『中国の思想[Ⅵ]老子・列子』徳間書店

舌の観察 その1

家族の舌を観察しました。

舌を出してもらう時に歯で舌をはさんでしまって、奥までみえないので

もっと口を開いてべーって出してみてと話しても、

やっぱりはさんでしまうので舌中までしか見えない。

舌を巻いて裏をみせる動作も苦手な様子。

舌の出し方もなにかヒントがあるのかな。

舌の色、質、形、出し方、、、。

観察することがたくさんあり、

そこからいろいろ考察するのがとても面白いです。

奇経八脈

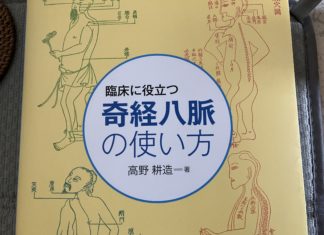

「臨床に役立つ 奇経八脈の使い方」高野耕造ー著

メインで奇経八脈について書かれた本を読んだのは初めてでしたが、私にとっては知らないことが多く、とても興味深くためになりました。

所属経穴や循行順序などは、鍼灸甲乙経 難経 十四経発揮 奇経八脈考などの書籍によって違いがあることも知ることができました。

小ムズカしい古典から読むよりも、私にとっては良かったと思います。

その上で著者が考える奇経八脈がその後展開されていくのですが、その説明にも抵抗なく感心を持って読むことができましたし、その理論に基づいた著者オリジナルの臨床への応用も、私のようなレベルの者でも納得できました。

いつかその一部でも活用できる日が来たらいいなと思います。

八綱弁証

学校で中医学の基礎として教わり、

それからは、考察を立てるうえでの

基礎においてきた。

ただしこれまで、そこに

何故その方法を用いているのか、

そうした視点がまったく抜け落ちていたことを

気付かされた。-蝶番-

一緒に学ぶ者が、

同じポイントで先生の言葉にうなづいている、

そんな空間が無性に嬉しく感じられた。

これもひとつの小さな発見だと思った。

口内炎

ここ最近、口内炎がよくできる。

私の場合、口内炎がでるのは食事が偏っているサインなので、そこを改善し

あとは塗り薬をぬってビタミンをとっていればすぐに治るのだが、

折角の機会なので自分で考察し、鍼をしてみる。

口内炎、あんなに小さいデキモノなのに地味に痛い。鍼の効果に期待!

夏越祓

毎年この時期になると、家のポストに上の写真にある封筒が入ります。

封筒の裏には

夏は暑気のため、ともすると心身ともに緩みが生じます。

その心の隙に乗じて、伝染病が流行ったり、心身衰惰の結果、職場で思わぬケガや災害等に襲われます。また、お子様の海水浴など、毎年水の犠牲も少なくありません。こういう事は全て一括して神道では穢(けがれ)の現れと申しております。

この穢を祓うために神に詣でて、ご守護を願うのが夏越の祓、または夏越の祭りといい、後に略して夏祭りと言うようになりました。

この袋の中に入れてある人形(ひとがた)は、私どもの身代わりとして、知らず知らずに犯した罪や穢を払い清々しい心身に清めてくれる「呪符」の役目を果たしてくれるものですありますから、来る7月9日、10日の輪くぐり夏越し祭りに、当日この人形に年齢、姓名を書いて、神社へご持参ください。

また、古来の慣例に依り社頭には芽の輪が作ってありますから、これをくぐってこの夏を無病息災に過ごしてください。

とあります。

面白い風習です。

この人形に自分の身体についた穢れをあちこちを撫でて移し、最後に息を吹きかけて、心の穢れと合わせて自分の身代わりになってもらう。

段々こういったことも、真剣に信じるようになってきました。

そして、こちらの神社にも「茅の輪」も設置してくれています。

これをくぐれば心身ともにキレイになると同時に、悪霊退散・疫病退散といった効果がある

とのことです。

「茅(ちがや)」はイネ科の植物で、葉先が尖っていて「茅」に似ているため、茅は悪霊を取り除くとされていたことが背景にあるそうです。

尖っているものとしては、鍼灸で使う鍼もまさしく尖っているものの何者でもありません。

今日はちょうど日曜日なので、参拝できそうです。

血の色は赤い

血液の赤色はどっからきているのか?

西洋学的に考えると赤血球に含まれるヘモグロビンの色だと学校で習いました。

ヘモグロビンは鉄(ヘム)とタンパク質(グロビン)が結びついたもので、この鉄が赤色素を持っているためです。

いっぽう、東洋医学的にはどうなのかというと話が複雑になります。

血は水穀の精微と腎精から化生される とあります。

二通りのパターンがあるようです。

パターン ①

飲食物が脾胃の運化を受けて水穀の精微に転化したのち、営気によって脈中に滲注し、肺に上輸されて清気と合するとともに心火(心陽)の温煦を受けて赤く変化し血となる。

つまり消化管で得られたエネルギーの素みたいなものを肺と心まで運び上げた後に、心のパワーで温められてようやく赤く変化するらしいのです。それまでは無色なのでしょうか?

パターン②

腎精化血であり、腎陽の温煦により腎精が血に転化して脈中に入る。

この書き方だと腎の温煦でも赤くさせるのかがハッキリしません。でもきっと心と同じように温煦パワーで赤い血になっているのでしょう。

そういえば西洋学的に腎臓から産生・放出されるエリスロポエチンというホルモンが、骨髄での赤血球を産生を日々促しつづけているので、ここでは怖いほどシンクロしていますね。

因みに、エビやタコは青色の血(銅の色)、植物は緑色の葉緑素(マグネシウムの色)だそうです。

(基礎中医学 神戸中医学研究会 p19参照)

六經病機(01)

太陽病病機

【01】営衛不調

【02】表寒裏飲

【03】邪入經輸

【04】邪陥胸中

【05】実邪結胸

【06】邪陥心中

【07】邪熱下痢

【08】經邪入腑

【09】臓腑陽傷

【10】臓腑陰傷

【01】営衛不調

営は陰で、衛は陽である。衛営は拮抗する事によって、衛外を守り固め開闔を主るという生理機能をもつ。

外的要因により膚表の営または衛の力量に変化が生じ、陰陽昇降のバランスが崩れる。

成無己(金代)は「風は衛にあつまる。・・寒は営にあつまる。」(『注解傷寒論』)とする。

外邪(風)を感受すれば、衛の昇散活動が優位に立ち、衛強営弱病機を発生させる。

外邪(寒)を感受すれば、営の沈降し静かであるという性質が優位に立ち、営強衛弱病機を生み出す。

太陽表虚証。

衛の昇散性が優位となり、外表部に浮揚し、発熱する。

弱くなった営の沈降凝集し静かであるという特性が弱まり、内部を守れず自汗し脉が浮緩となる。

自汗がでれば、衛が散漫となり皮膚の温煦作用が失われ、悪風(風に当たると寒気)する。

太陽中風、陽浮而陰弱、陽浮者、熱自發。

陰弱者、汗自出。

嗇嗇悪寒、淅淅悪風、翕翕發熱、鼻鳴乾嘔者、桂枝湯主之。

方一。

太陽表実証。

営の沈降凝集し静かであるという性質が強くなり、衛が肌表の内側に抑鬱されて、膚表を温めることができなくなり、悪寒が現れる。

陽気が発散されず発熱する。

営の沈降凝集し静かであるという性質が、無汗・脉の浮緊となる。

血を滞らせれるので、頭痛や関節の痛みが現れる。

太陽病、頭痛、發熱、身疼、腰痛、骨節疼痛、惡風無汗而喘者、麻黄湯主之。

方五。

表寒裏熱証。

風寒両方を感受すれば、寒邪は営に入り、風は衛に入る。

営の沈降凝集し静かな性質が強くなり、悪寒ひどくなり無汗。

衛の昇散活動性が強くなるが、汗が出ないので熱を排出できず内部に鬱滞する。

その為に高熱して煩躁し、表裏とも実証となる。

太陽中風、脉浮緊、發熱、惡寒、身疼痛、不汗出而煩躁者、大青龍湯主之。

若脉微弱、汗出惡風者、不可服之。

服之則厥逆、筋惕肉瞤、此為逆也。

大青龍湯方。

八。

【参考文献】

『中医病因病機学』東洋学術出版社

『中医臨床のための 方剤学』医歯薬出版株式会社

『傷寒雑病論』東洋学術出版社

肺と皮毛の関係

前回につづいて呼吸に関してまとめてみます。

蔵象として、肺は皮毛との関係が深いとされます。

(皮毛とは体表部のことをいい、

皮膚、および皮膚に付着する豪毛/ほそい毛 などを指す)

『肺は皮毛を主る』

皮毛が潤沢であるかどうかは肺気の機能で決まります。

肺はその宣発の働きを通して、

体の表面に気や栄養を行き渡らすことをしています。

なので正常な状態では、皮膚のキメが細かくて色艶もよく

体には抵抗力があって簡単に風邪を引いたりしません。

そして『肺は体に在っては皮毛に合す』ともいわれます。

この文について “肺は皮毛とリンクしている“

参考にした書籍では、このようにあらわされていました。

とても分かりやすい表し方だと思いました。

リンクしているー つまり

皮膚もまた肺と共同で(衛気の働きの元で)呼吸ををしている、

ということ。

「呼吸は、宣発・粛降という気の流れを生み出しますが、

宣発という流れは、皮膚の呼吸がなければ完成しない」

考えてみると、とても当たり前のことにも思えるのですが、

そこから、皮膚(つまり体のいちばん外側)の状態という情報のもと、

肺気の働き方をみていく考え方が導かれることに改めて

面白さを感じました。

____________________________________________

【参考文献】

『図説東洋医学‹基礎編›』学研

『中医学ってなんだろう』東洋学術出版社

『中医基本用語辞典』東洋学術出版社

喫茶店

最近の出来事。

時々行く近所のカフェに入ろうとしたら生憎の定休日だった。

そのまま帰っても良かったんだけど、普段あまり通らない場所に目を傾けてみると昔ながらの喫茶店を発見。

入ってみるとお客さんと談笑中の店員のおばあさんが愛想よく出迎えてくれた。

飲み物を準備し、自分に出し終えると再び楽しそうに談笑再開。

良い雰囲気で喋っているので、どんな会話をしているのか耳を傾けてみた。

A「私、炊飯器に直接にカレーを入れて炊き上げるねん」

B「え、そうなん?」

まあ普通の会話。

でもとても楽しそう。

そこに今の自分に必要な要素が詰まっている様な気がしました。