舌の考察 2023/11/29

12月に入り、最近はぐっと気温も下がってきて、ようやく冬らしくなってきた様に感じます。その寒さのせいか、周りでも体調を崩している人が目立つ様になってきました。

子供の間ではインフルエンザが冬季前から流行し続け、学級閉鎖を繰り返しているようです。これもコロナ後の影響が言われ、新型コロナの流行が始まったころはとにかく、マスクの着用や手洗い、ソーシャルディスタンスの確保などの感染予防が徹底されてきたせいで、子供達がその間、ウイルスや細菌との日常的にさらされる機会や量がかなり減ってしまったことにより、免疫が賦活化されず、脆弱になってしまったせいだとか言われています

それとは別ですが、最近職場のお子さんが川崎病を発症して入院されることがありました。

3歳になる男の子ですが、かなりの高熱が続き、舌が真っ赤になり、鼻血が出たり、首のリンパが瘤状に膨れたいたそうです。まさに血熱妄行状態で重篤でした。今は無事に退院されましたが、本人はまだ小さいのに大変なつらい経験をして、そのご両親も心配でさぞかし心を痛められたことだろうと思うとこちらも辛くなります。

この川崎病の原因は今のところ不明ですが、ある仮説の一つに微生物が引き金になっているのではないかと言われています。

川崎病にかかりやすい何らかの素因を持った人が、ウイルスや細菌などの微生物にさらされたことが引き金となり、過剰な免疫反応を起こして発症すると言う仮説です。

実際、この新型コロナのパンデミック以降、川崎病の患者数が従来より3分の2に激減したとの報告が上がっているそうです。

新たな切り口から解明できることに期待したいです。

さて今週の舌診ですが、

以前の写真と比べると、舌辺の歯形が深くついており、嫰感が強く、気虚が深くなかった印象です。いつもより舌奥に苔が厚いと見せてくれました。舌辺は赤く、舌裏も赤白のコントラストが強く、白抜け感が目立つように見えます。

脈 浮〜中で緩

問診では先週末に発熱を伴った風邪を引いていたと伺いました。その名残が舌にも残っているのかなと思いました。

舌先が禿げているそうです。

忙しかったのですか?と言われて、そういえばその週は通常より1名少ない人員で仕事をしていたせいでしょうか。あまり自覚していなかったですが、潜在意識や肉体には影響しているみたいです。相変わらず苔が分厚いです。この頃はずっと下腹部がシコリのような停滞感があって、腸が固まって動いてないせいなのか、直腸に栓をした感じで気持ち悪かったです。

腹診で 1

同じ方のお腹を定期的にみる中、

お腹全体に何か分厚い膜でも被さった様に

感じられる場合がある。

普段の

お腹の柔らかさが感じられる時に

受け取れる、内からの感覚が感じ取れず、

温冷どちらも特に立っておらず、

鈍さ・硬さとして感じる。

(続く)

初めまして。

大阪の鍼灸学生で稲垣といます。宜しくお願いします。

もうすぐ後期単位認定試験が始まります。

試験勉強をしていると、食事が少量になってきます。

お腹いっぱいになって眠くなってしまうのも困りますし、運動不足もあったり、体重を増やしたくないのもあり。。。

そんな生活の中、年をめされた方で食欲が旺盛な方を拝見する機会がありました。年齢を重ねると食は細くなっていくものだろうと思っていましたが。

『養生訓』には老人の食に関しての注意喚起を目にします。

例えば、

「第二章 飲食 (23 老人は食を少なめに)」

”胃腸虚弱の人、ことに老人は、飲食に傷められやすい。味わいのよい飲食物に向かうときは、我慢をすべきである。節度を越えてはならない。心弱くては欲には克てない。心強くして欲に克つべし。”

僕が目にしたその方を考えるに、単純に”食い意地が張ってる”と、判断するには寂しく感じます。

もしかしたら、水穀の精微を得んが為の必死な姿なのかもしれない。

悩み(主訴)を発する途中なのかもしれないのでは。

それを鍼灸にて治療を考えると腎を補する法なのか・・心の障害を瀉する法なのか・・

もしかしたら、主訴を解消しても、それが最終ではないように感じます。

出典

『口語 養生訓』貝原益軒(日本評論社)

淡々

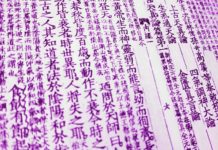

菜根譚を読んでいると色々ヒントが散らばっていると感じる。

「醸肥辛甘非真味、真味只是淡。神奇卓異非至人、至人只是常。」

神農本草経を読んでいても、神農はあくまで1人ではないと思いますが、その人達はこういった感覚も持っていたように感じる。

もしくは美食に溢れた現代人だからこう思うのか。

また、それをどの様に表現したか。

切経を行う時も同じことだと思う。

何かをやろうとするではなく、無駄を削ぎ落として純粋でありたい。

雑音なんて知らない。

患者さんとの一対一。

一つ一つが淡々とした真剣勝負。

そういった気持ちで望みたい。

参考書籍

座右版 菜根譚 講談社 久須本文雄

腹をうかがうにあたって

腹診を学ぶにあたって理解があやふやな用語をまとめてみました。

心下痞(しんかひ)=心下痞満(しんかひまん)

心下とは胃脘部を指す。胃脘部に気機の阻滞によって痞えたような不快がある。患部に疼痛はなく押さえると軟らかい。

心下痞硬(しんかひこう)=心下痞鞭(しんかひこう)

硬と鞭は同意語。気機の阻滞により胃脘部に痞えたような不快感があり、患部を押さえると硬く抵抗感がある。また心下痞硬の一種として心下部が菱形状に抵抗が強い心下痞堅がある。

どうやら心下痞は自覚症状のみですが、痞硬の方は他覚的に抵抗があって場合によっては疼痛もある感じです。

心下支結(しんかしけつ)

胃脘部が詰まったような不快な煩悶感がある。

少腹急結(しょうふくきゅうけつ)

左の前上骨棘と臍を結んだちょうど真ん中あたりに索状物を触れ、押したり按じると響くように痛むもの。瘀血の症の一つ。

小腹腫痞(しょうふくしゅひ)

右の腰骨と臍を結んだ線の上から3分の1あたり、回腸部付近にしこりや圧痛があるもの。瘀血の症の一つ。

一語でわかる中医用語辞典(源草社)

はじめての漢方診療十五話(医学書院)

舌の考察 2023/11/8

胖嫩舌 舌体が浮腫んでいて力がない感じで、弱々しい雰囲気。

前回よりも舌が膨れて、全体的に苔に覆われ湿潤してテカリも見られる。津液の巡りが悪く停滞している。

この時期は、サンドイッチや揚げものが多く野菜不足で、食生活が偏っていたせいかもしれません。口の周りにも吹き出物が出て肌荒れが目立っています。顔の皮脂も多めです。

舌質は胖大、あせた紅。

舌辺に歯痕がみられる。どちらかと言うと胖嫩気味。

舌中は無苔でやや乾燥気味に見える。舌尖は赤く無苔です。

舌根は膩で、舌辺はうっすらではあるが黄苔が見られる。

風邪の後の空咳がしばらく続いていたのが、反映されているのかもしれません。

ちなみに脈は 中位で細微弦 沈位で滑 でした。

休息日

脱コロナへ向けてのGW。

このGW明ければ、新型コロナの感染症法の位置付けも2類から5類へ移行されるとのこと。街の雰囲気も少しは気にしつつも、かなり開放的になってきているのは間違いない感じです。

正直、私もコロナ疲れ。

でもこのGW、どこに出かけても大抵は人混みは避けられないでしょう。訪日外国人も日増しに増えつつあるといいますし。

どこか開放的になれる場所はないかと探していたところ、やっぱり街ではなく、山でしょうということで、奈良の葛城山に行く運びになりました。→大正解

葛城山といえばツツジが有名なんですね。恥ずかしながらこの歳まで知らなかったです。

それにツツジと言っても街中でよく見かけるツツジとは見た目が違っていて、可愛らしく慎ましい小ぶりの花で、ヤマツツジと呼ばれているようです。

それから今は便利な世の中なんですね。葛城山のサイトをググれば、頂上に設置された定点カメラで今のツツジの咲き具合を10分更新で確認することができるんです。まぁなんて親切なんでしょう。

お陰で数日前まで五分咲きでしたが、当日は見ごろに変わったのを確認して、最高のコンディションでツツジを堪能することができました。

ツツジの燃えるような赤。

青い空と新緑を背景にとてもよく映えてました。

いっぱいいっぱいよい空気を吸って帰ります。

そして来週からまた日常に戻らなくては。

経穴(01)

【地機】

学生時代に使用した経穴の教科書を新・旧で比較してみる。

旧教科書の”地機”は”陰陵泉”より5寸下、

新教科書は”地機”は”陰陵泉”より3寸下、とされている。

考えらる可能性は「2つとも違う」「片方が正解」「2つとも正解」。

重要なのは点でなく、線をとらえる事にあるのかな?と思う。

今後の切経の参考にして行きたいと思います。

旧

『経絡経穴概論』(株)医道の日本社

初版:1992年3月20日

●地機(郄穴)

取穴部位:内果の上8寸、脛骨内側縁の骨際に取る。

(注)脛骨内側顆の下際から下5寸に当たる。

筋肉:ヒラメ筋

運動神経:脛骨神経

知覚神経:伏在神経

血管:後脛骨動脈

新

『新版 経絡経穴概論』(株)医道の日本社

初版:2009年3月30日

●地機 SP8(脾經の郄穴)

部位:下腿内側(脛側)、脛骨内縁の後際、陰陵泉の下方3寸

取り方:脛骨内縁の後際、内果尖と膝蓋骨尖とを結ぶ線を3等分し、

膝蓋骨尖から3分の1の高さに取る。

解剖:ヒラメ筋・長母指屈筋〈筋枝〉脛骨神経,

《皮枝》伏在神経,後脛骨動脈

【参考文献】

『経絡経穴概論』(株)医道の日本社

『新版 経絡経穴概論』(株)医道の日本社

食べることについて②

皆さまこんにちは、イワイです。

前回の続きです。

〝後天の精〟とは生まれ持った〝先天の精〟とは別に

飲食物から補います。この後天の精の全身へのルートをみてみますと、

後天の精

↓

別名 水穀の精微といわれる

↓

一部は気、血に化生→全身の組織、器官に行き渡る

↓

残りの一部は 腎 に収まる

となっています。

次は〝精〟の作用についてです。①〜③

①生殖

②滋養→人体の組織、器官に滋養する

詳しくみてみると、

精は必要に応じて、血へ変化。

↓

血も旺盛、正常に各組織、器官を滋養。

精は気へ化生。

↓

人体の新陳代謝を推動、抑制し生命活動を維持する。

精は人体を構成する基本物質と捉えられており、

東洋医学では精が充足していると、

生理機能は正常に働くと考えられています。

③神の維持

神:広義では、生命活動の総称であり、精が充足することで、神の機能が保たれる。

狭義では、精神、意識 、思惟活動を主るもの。

ここからは、勉強した感想です。

飲食物を食べることで、西洋医学的に考えるとエネルギー源となるということ、一方で東洋医学的に考えると、エネルギー源という役割と五臓六腑が正しい働きを出来るようにしていたり、精神活動も主ることになるので、幅広い意味で捉えることが出来ることに気づきました。

【参考文献】

『新版 東洋医学概論 』東洋療法学校協会

色々メモ

手がビリビリ

人の身体を触らせてもらって感じることのある手のビリビリって感じは何なんだろう。

この感覚を探っていく必要がありそう。

治療後のベット

治療後のベットって何か残っているのかな。

人によってだけども、イメージとして何か薄黒く?モヤっとしたものが残っている気がする。

考え事

胸の部分がずっと気になっている。

神は働きすぎると疲れる。

自分の身体でも、思考すると気が上がる。

考えすぎ、思考しすぎると動悸がする。

一時的に落ち着けるだけなら桂枝加竜骨牡蛎湯(竜骨・牡蛎)を使えば思考の暴走、動悸は治る。

心の暴走は宗気にも影響するためか息切れも起こる。

現代語訳 素問 霊蘭秘典論篇 P161

「心なる者は、君主の官なり。神明焉より出づ。…膻中なる者は、臣使の官、喜楽焉より出づ。」

調べていこうと思ったけどここはとりあえずここまでにします。

悪癖が出てる。

形

漢字はもともと意味があったはずなのに字義を知らないと形に拘ってしまう。

そうなってくるとあんまり意味がなさそうだなと思う。

意識

今までも意識していたけど、日常の意識を使いかたをもうちょっと変えてみよう。

自分がその時どうしたいと思ったか、何に魅かれたか、嫌だと思ったこと。

学校で勉強ばかりさせられると遠のいていきそうなところ。

一鍼堂で教わって大切だと思ったことのみ実践。