病因について(2)

ようやく、一年生も終わりに近づいてきました。

この冬は、解剖学・生理学・栄養学で共通する機能を

多方面より勉強する時間を過ごしていました。

解剖学では腎臓そのものの構造。

生理学(動物)では蓄尿・排尿のメカニズム。

生理学(植物)では腎蔵に関係する内分泌(バゾプレッシン・アルデステロン)。

栄養学では高血圧とそれに対応する栄養素(塩分を控える)。

腎機能のフルコースでした。

東洋医学の病因について~

【外因】

・六淫(風、寒、暑、湿、燥、火)

・疫癘

人体が影響を受ける要素の一つについて黄帝内経の一節に出会いました。

特に外因と関係深い、地域の特徴や風俗習慣について。

『素問』異法方宜論篇 第十二

黄帝問曰.醫之治病也.一病而治各不同.皆愈何也.

岐伯對曰.地勢使然也.

故東方之域.天地之所始生也.魚鹽之地.海濱傍水.其民食魚而嗜鹹.皆安其處.美其食.

魚者使人熱中.鹽者勝血.故其民皆黒色疏理.其病皆爲癰瘍.其治宜砭石.故砭石者.亦從東方來.

黄帝問いて曰く、

医の病を治するや、一病にして治

各々同じからざるに、皆癒ゆるは何ぞや?

岐伯答えて曰く、

地勢の然らしむるなり。

故に東方の域、天地の始めて生ずる所なり。魚塩の地、海浜にして水に傍う。

魚を食して鹹を噛む。皆其の処に安じ、其の食を美とす。

魚なる者は人をして熱中たらしめ、塩なる者は血に勝つ、故に其の民 皆黒色にして疏理なり。

其の病 皆癰瘍となる。其の治 砭石に宜し。故に砭石なる者は、亦た東方より来る。

また腎?かと・・

【五行】

・五味 酸、苦、甘 、辛、鹹

・五蔵 肝、心、脾 、肺、腎

・五時 春、夏、長夏、秋、冬

冬だから腎を勉強しろ。という事だったのでしょうか??(笑)

参考文献

『中医病因病機学』東洋学術出版社

『現代語訳 黄帝内経素問』東洋学術出版社

『新版 東洋医学概論』医道の日本社

稲垣英伸

行動

行動

とにかく相手に合わせながら動く。

ごちゃごちゃ考えず、いい意味で一心不乱に。

流れを止めない。

自分も相手も頭を使った時は空気が止まる。

先週見させて頂いた人の時、時間をかけすぎてしまっていた。

戻り、報告の際受けた時間をかけすぎというご指摘。

術後の反応を探るときはとにかく早く。

見れる見れないは関係なく行った。

何より驚いたのは患者さんの拍子抜けした空気。

「え?終わり?」

言葉にしなくても伝わった。

見れる見れないはこちらの都合。

患者さんには関係のない話。

患者さんのステージの上で見れる様になる。

相手には相手の都合がある。

常にそこを見ずに先はない気がしました。

都合を考えずに触ってしまって申し訳なくなる。

明日の寺子屋。

燃え盛る様なものをいらない。

ただ相手に任せる事を意識してみる。

瘀血について

瘀血は病理産物であり、発病要因でもあり、疾病を引き起こす内部要因。

瘀血の症状は複雑多岐に渡るが、1番多いものが疼痛。

中医学では瘀血について統一された文献はないが

瘀血という病変には様々な名称があり、いずえの名称においても

病状の軽重、経過の新旧、性質などが表現されている。

(滞血、留血、閉血、蓄血、宿血、乾血、

老血、死血、敗血、悪血、賊血など)

滞血、留血、閉血:血液が蓄積して流れず、滞りふさがったもの

蓄血:一般に発病が急激で中・下焦の瘀血。全身性の瘀血を指す場合もある。

宿血、乾血、老血、死血:経過が長く、瘀積が古く短時間では散らせないもの

敗血:血が既に腐敗し正常な生理機能が失われた状態

悪血、賊血:瘀血が人体に及ぼす危害が凶悪で残忍であることの形容

たくさんの表現があるけど、どれも「瘀血」という1つの名称で

まとめられている。

参考文献

新版 東洋医学概論 / 医道の日本社

中医病因病機学 / 東洋学術出版社

気になった事を色々と

《標本》

色んなパターンを思考してみる。

例えば、方剤では「芍薬甘草湯が腓返りに効く」とされる。

以前勤めていたところは整形外科の処方箋がバンバン来るので反応聞いてみると確かに症状は緩和されている。

しかし、効かない人やいつまでも服用する人も発生する。

全く効かない一つのパターンとして存在したものが「脾胃が弱って痩せ細っている人」

《現代語訳 黄帝内経素問 P375》

「食物が胃に入って消化されると、一部分の精微な気は肝臓に送られ、そこで浸みこみ溢れた精気は筋に滋養を与えます。」

ここから脾胃の弱りから肝が関わる腓返りが発生すると想像すると、じゃあ※太衝を使って肝血を増やしたとする。

でも発生した肝血虚が副次的なもの何だったら繰り返し起こる事になる。

方剤でも抑肝散の構成をみると

〈柴胡・甘草・川芎・当帰・白朮・茯苓・釣藤鈎〉

説明では、

《中医臨床のための方剤学 P428》

「健脾薬の配合は、脾の健運を通じて肝の陰血を補充し、柔肝する目的である。」

元々脾胃が未成熟である乳幼児の処方であった事を考えると、本は脾胃であると考えられる。

※まだ刺して治した経験がないので、穴性学の知識で仮定しています。

《自身の治療変化》

ここ最近の治療で体がまた変わってきた事を感じる。

自身がほんのり感じていた右の違和感に変化あり。

治療後の自分のお腹を触る。

右の邪が溜まっている部分が熱くなっている。

きっとしっかり治っていってるんだなと嬉しくなる。

そういえば、臍の形も変わったな。

変化を感じた箇所

太白周辺が赤みを帯びている

何か走ったなと思う箇所の付近にある経穴

腎経…兪府

胆経…京門、風市、帯脈、環跳、頭臨泣

脾経…血海、三陰交、商丘、大包、四白

肝経…曲泉

色々あるが使われた手数はとても少ない。

《電車の中で》

電車に乗っていると

こちらが逃げたくなる様なかなりの圧を感じる人がいる。

おそらく警戒心の様なものなのかな。

自身が投影されている部分もあるのかも…

患者さんの体を触るときも気をつけたい。

《臍》

神厥で起こる様な変化は果たして神厥に限った話なのかな。

他の経穴にも起こるのかもしれない。

そうなってくるときっと本に乗っていない様な色んな見方ができる様になるかもしれない。

それが合っているかどうかはまずはきちんと診れる様になった先にある話だけれど。

参考資料

「中医臨床のための方剤学」 東洋学術出版社 神戸中医学研究会著

「現代語訳 黄帝内経素問 上巻」 東洋学術出版社 南京中医学院編

状態・姿勢・腰陽関など

いい状態

この前の寺子屋はいい状態で入れた。

色々発見があって勉強になりました。

背中って横に出るんだなと新たな発見がありました。

季肋部からサイドにかけても繋がって反応あり。

その他教えて頂いた事とも繋がって大変いい経験が出来ました。

姿勢

椅子に座る時に両坐骨に体重が均等に分散され、仙骨が立っているか。

ちょっと姿勢を変更中。

自然と肛門は上がります。

腰陽関

一時期便秘で下剤で無理やりひねくり出していた人の背中を見せて頂いた。

腰陽関のラインで腰痛が起こっていて、触った後に見て確認してみても凄い陥没+黒く変色。

その上の突起間は詰まっているというよりもはや盛り上がっていてなんだこれって感じでした。

膝が痛いとも仰っていたので、もし刺したら利腰膝になるかもしれない。

そこへの絡みが分かっていなければ意味がない気もしますが…

お腹は天枢に反応があった気がします。

大腸の募穴であるから腰陽関も関連してる?

下剤は長期的に使用すると大腸メラノーシスが起こり、大腸癌のリスクも跳ね上がるとの事ですが、腸単位で気虚血瘀を起こす?

背景

その方、見ると背景には肝鬱を抱えている。

太衝にも出るし、お腹も悪い意味でモデル体型。

歩くと母指球が痛いそうで、肝経の影響かなと想像。

改めて考えると「あれ?天枢はこちらを表しているのか?」と判断がつかない。

募穴という意味では大腸だけれども…

他にも分かっていなければいけない所を置き去りにして考えているので、課題として置いておきます。

足元

足元からガラガラっと崩れ落ちる感覚。

これをセルフで作れないか思考錯誤中。

言葉の距離感

丁寧過ぎても相手に気を使わせる。

いい面も悪い面もある。

状況によって変えなければな。

形だけ守っている時は、ジャケットを着ている時の感じと似てます。

大切なのはそこじゃないだろうと反省。

食事制限

寺子屋に入ってから一度やり過ぎては良くないと判明した僧侶の様な食事。

以前と認識を変えたので、補助になるかと思って再度挑戦。

ある程度までいくと自汗→軽度の気虚発熱と言った事が起こる。

やっぱりダメでした。

ただその中でもゆっくり、しっかり噛むと言った事は自分のテンポを落とせる事が実感出来て良かったです。

しっかり味の向こう側も体験できました。

相手

人と接する時、相手ときちんと交流する。

感情ではなく向き合う。

お互いが準備ができていなければ通じない。

受付の仕事はその下準備なのに、最近は最低です。

下準備をおろそかにして先生にお渡ししてしまっている。

なぜと考えてミスした日付と時間帯を追ってその時の自分の状態を思い返す。

大体のシーンで状態が良くない。

自身の余分なものが多い。

空回りです。

表情

表情や顔の状態を弁証に結びつけても面白いかもしれないと思った。

鬱症状では表情筋が固まるが、頬のあたりを肝あたりに配当できないか。

素問刺熱論篇

「肝熱病者、左頬先赤」

緊張すると上手く笑えないといった現象を人の停滞と見れないか。

学校の教科書では肝は下焦と習いますが、あれは温病学だけの話だと思う。

昔ガンの人の本を読んだ時、例え面白くなくても頬を上げるだけでも状態が良くなるといった内容があった。

どうしてもガンになると気鬱は入り易いので、現象としてはそこの解除といった意味なのかなと思いました。

学術資料が少ない中での試論なので、追っていくものとします。

参考資料 「現代語訳黄帝内経素問 中巻」P22、23 東洋学術出版社 南京中医学院編著

最近感じている事

主体性と他力

遠くを感じるためには真っ直ぐそこに向き合わないと到達できない。

また、真っ直ぐになれたとしてもどこまでいけるか?

最終的な主体は自分だけども、自分だけの力では限界がありそうな気がする。

人は個体としていきなり出来上がったわけではなく、天地の交流から生まれた。

生きている間も色んなものを頂いている。

足元が浮ついていれば交流も途絶える気がします。

足の裏の勇泉、掌の労宮。

何かあるのかと気になります。

木が育っていくためには根が必要なのと一緒なのかな。

それにしても桜が散った後の新緑は元気です。

勢いを感じます。

先読み

歩行者を見ていて、あの人今からあの方向に行くのかなとか観察して勉強。

遠めの人の方が分かりやすい現象も勉強になります。

縮こまる

知識に捉われると大きな動きが出来なくなる。

溶け込むことが大切だなと思います。

自分も大きな流れの中の一部といった認識でいることにしてみました。

入浴

最近風呂に入る時電気を消して入っています。

静かさが増すのでとても良い感じです。

周りのザワつきは単純に騒がしい事もあるけど、自分が騒がしい事もある。

春の空気

浮ついているというか、フワフワしてる気がします。

今年は花粉がスゴイらしいのですが、例年に比べてそういった部分はどうなんだろうと気になっています。

歩くテンポ

現代人は急ぎすぎている。

早歩きしている時とゆっくり歩く自分の差も勉強になってます。

ゆっくりするからノロマになる訳でもないと思います。

今日の一曲

Takaaki Itoh - Bloom After Broken Life

https://www.youtube.com/watch?v=8nnwbs_umFA

勉学や人生の諸問題で、煮詰まった時に、僕はたまにこれを聴き返す。

【破綻したあとに咲く、「何か。」】

こういう音楽を、勉強時のBGMに取り入れることがあります。

いったい、何回、聴いた(=破綻≒何か咲く)ことやら……

※林先生より「Blogは自由に、なんでも書いていい。」と承ったので、今後はこういう記事も増やしていきます。

※怒られたら止めます。

切脈一葦 序文2

こんにちは、大原です。

前回(切脈一葦 序文1)は、

『切脈一葦』の二ページ目の最後の一文の途中で終わりました。

今回はその続きからになります。

今回も原文から文意を汲み取って、

文章の読み方を考えていきます。

<読み方>

王叔和(おうしゅくか)、この理を知らず。

心と指とを分けて論ずること、一笑に余れり。

また指を以て診する法は、世に伝えて教えと為すべし。

心を以て了する法は、其の人にあらざれば伝うることあたわず。

しかるに今その伝うることあたわざる法を易しとし。

その伝えて教えと為すべき法を難かしとす、思わざるの甚だしきなり。

またその明らかし難き所の脈状を書き著して、

教えを世に垂れんとす。

これ全く己を欺き、人を欺くの甚だしき甚だしなり。

歴代の医、これを弁ずることあたわず。

却ってその説を潤色して、脈の一診を以て、病を知るの法とす。

これ古人の脈法廃して、ただ王叔和の脈法のみ。

世に盛んなるゆえんなり。

家君かつて曰く、

凡そ脈の変態多しといえども、その状十余種に過ぎず、

ただこれを形容する所の文字多きのみ。

王叔和の徒これを弁ぜず。

形容する所の文字を以て、脈状の名と定めて、一字一字に註解を加えて、

二三十の脈状と為す。

これ脈学塗炭に墜(お)ちるゆえんなり。

○敏ならずといえども、黙してこれを看過するに忍びず。

因りて切脈一葦を作ると。

これ家君が文字の脈状を破りて、脈状の文字を活用するの大意なり。

この書は固(もと)より大河の一葦にして、

脈学を尽くすことあたわずといえども、

これをもって学ぶときは、古人の流に溯(さかのぼ)るべし。

古人の流に溯ぼるときは、古人と異なることなし。

古人何人ぞ今人何人ぞ、

ただ古人は志を厚くして深くこの道を窮(きわ)めるのみ。

これ今人のあたわざるところにあらず。為さざる所なり。

もし今志を厚くして深くこの道を窮(きわ)める者あらば、

脈を診するに臨みて何ぞ古人に譲らんや。

もし古人に譲る心 (以下、次のページ、下に続く)

有りて、脈を診するときは、必ず心に安ぜざる所あり。

もし心に安ぜざる所あるときは、必ずその病を決断することあたわざるなり。

故に脈を診するに臨みては○がごとき浅劣の者といえども、

必ず古人と異なることなき心を以てこれを診す。

いわんや明達の人においては、

○が古人と異なることなき心を以て診すると同じからず、

必ず古人と全く同じき者あらん。

豈(あに)ただ古人と全く同じきのみならんや。

必ず古人のいまだ発せざる所を発するものあらん。

後生畏るべし。

これ○が議するところにあらざるなり。

天保辛卯春三月十五日男○謹序

---------------------------------------------------------------------------------

況(いわん)や:もちろん、言うに及ばず

豈(あに):どうして〜(反語) 決して〜ない

---------------------------------------------------------------------------------

前回に続きですが、

その内容は、著者の

「王叔和は何も分かってない」という

非常に厳しい批判から始まります。

脈診で必要なのはそれを診る心であるが、

王叔和は脈の状態を何種類かに分類して

「○○脈であれば△△の病である」と、

脈の状態でその場合の病はこうであるというように分類しているが、

こんなことが正しいのだろうか・・・、

このような考え方が広まってしまうのは脈学にとってマイナスではないか、

これでは脈学は地に堕ちてしまう、

もうこれは見過ごせない!、

ということで、この『切脈一葦』を記したと書かれています。

その後に、前回の記事の内容とからめ、

まとめのような形で

大事なことも書かれています。

ちなみに王叔和は、

有名な『脈経』という大書を著した人物として有名です。

また『傷寒論』の編纂もされたといわれており、

その功績は非常に大きく、

東洋医学の歴史の本には必ず載っているイメージがあります。

(為沢先生が王叔和についてのブログを書かれています。

https://www.1sshindo.com/blog/zenith17665/

ぜひ参考にしてください。)

参考文献

『切脈一葦』(京都大学附属図書館所蔵)

画像は京都大学デジタルアーカイブより

異名同穴①

一穴で異なった複数の名称をもつものをいう。経穴名は古い伝承から生まれたものであるが、

明らかにもともと異なった名称があったものと、伝承中に誤って伝えられたものなど、

成書によっていくつかの異なった名称が記載されている。異名同穴には次のようなものがある。

①1つの異名のあるもの

穴名 異名

頭の竅陰穴 : 枕骨穴

陰市穴 : 陰鼎穴

維道穴 : 外枢穴

陰胞穴 : 陰包穴

会陽穴 : 利機穴

解谿穴 : 鞋帯穴

関衝穴 : 関沖穴

間使穴 : 鬼路穴

下膠穴 : 下窌穴

曲差穴 : 鼻衝穴

氣衝穴 : 羊屎穴

玉堂穴 : 玉英穴

肩膠穴 : 肩窌穴

丘墟穴 : 坵墟穴

期門穴 : 肝募穴

侠白穴 : 夾白穴

肩井穴 : 膊井穴

下脘穴 : 下管穴

下廉穴 : 手の下廉穴

迎香穴 : 衝陽穴

下関穴 : 幽門穴

強間穴 : 大羽穴

曲鬢穴 : 曲髪穴

懸鍾穴 : 絶骨穴

後頂穴 : 交衝穴

合谷穴 : 虎口穴

巨闕穴 : 心募穴

五会穴 : 頭五会穴

五處穴 : 巨處穴

神庭穴 : 髪際穴

神道穴 : 臓兪穴

腎兪穴 : 高蓋穴

支溝穴 : 飛虎穴

志室穴 : 精宮穴

照海穴 : 陰蹻穴

至陽穴 : 肺底穴

上髎穴 : 上窌穴

上廉穴 : 手の上廉穴

少沢穴 : 少吉穴

少府穴 : 兌骨穴

小商穴 : 鬼信穴

商陽穴 : 絶陽穴

商曲穴 : 高曲穴

次膠穴 : 次窌穴

水分穴 : 分水穴

前谷穴 : 手の太陽穴

清冷淵穴 : 清冷泉穴

束骨穴 : 刺骨穴

大迎穴 : 髄孔穴

大包穴 : 大胞穴

大杼穴 : 背兪穴

大椎穴 : 百労穴

大巨穴 : 液門穴

大横穴 : 腎気穴

地倉穴 : 会椎穴

中衝穴 : 中冲穴

中緒穴 : 下都穴

中封穴 : 懸泉穴

中庭穴 : 龍頷穴

輙筋穴 : 神光穴

地機穴 : 脾舎穴

天衝穴 : 天冲穴

天鼎穴 : 天頂穴

天牖穴 : 天聴穴

天膠穴 : 天窌穴

天池穴 : 天会穴

天谿穴 : 天溪穴

手の三里穴 : 鬼邪穴

乳根穴 : 薜息穴

乳中穴 : 當乳穴

脳空穴 : 顳顬穴

魄戸穴 : 魂戸穴

扶突穴 : 水穴

風門穴 : 熱府穴

腹哀穴 : 腸哀穴

僕参穴 : 安邪穴

目窓穴 : 至栄穴

幽門穴 : 上門穴

兪府穴 : 輸府穴

陽白穴 : 揚白穴

陽池穴 : 別陽穴

陽交穴 : 足髎穴

梁丘穴 : 跨骨穴

蠡溝穴 : 交儀穴

列欠穴 : 童玄穴

霊墟穴 : 霊墻穴

顱息穴 : 顱顖穴

或中穴 : 惑中穴

和膠穴 : 和窌穴

学生の頃、経穴の覚え方として意味を考えて理解するようにしていました。

例えば

”至陽穴(督脈上、第7胸椎棘突起下方の陥凹部)”ですが、下から上がって膈に当たる所、

つまり「下焦からみて上焦との境目の横隔膜にたどり着いた所」なのかなと。

(この高さにある同列の経穴は”膈兪””膈関”)

”至陽穴”の異名として”肺底穴”とあり、これは上から下に向かって膈に当たる所、

つまり「肺臓から見た場合に横隔膜という底に突き当たる所」という事なのでしょうか。

下から見た場合、上から見た場合の別名があるのが面白いと思います。

歴代の治療家、地域、治療穴の用途の違いによって違いが表れているようで、

経穴の特性を覚えるいい手助けになりそうです。

【参考文献】

『鍼灸医学事典』医道の日本社

『新版 経絡経穴概論』医道の日本社

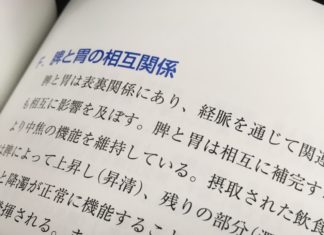

脾と胃の病証

脾と胃は表裏関係にあり、経脈を通じて関連しているため生理的にも病理的にも相互に影響を及ぼす。

脾は臓(陰)に属し、陰が旺盛で喜燥悪湿

胃は腑(陽)に属し、陽が旺盛で喜湿悪燥

脾は胃が熱化しないように胃に陰液の一部を供給し、胃は脾が冷えないように脾に陽気の一部を供給していて、これらの協調関係が正常な脾胃の機能を発揮させている。

脾胃湿熱(内生した湿熱が脾胃に影響を及ぼす病証)

症状:上腹部の膨満感、食欲不振、嘔吐、口苦、口粘、尿黄、舌苔黄膩

本証は虚実挟雑(虚証と実証が同一時期に出現している証のこと)だが、主に湿熱(実証)の症状が顕著である場合が多い。

a.中焦の気機(気の働き)が滞る

湿熱が中焦の気機を滞らせると、上腹部の膨満感が起こり、熱により上逆すると嘔吐が起こる。

中焦の気が滞るため食欲不振が起こる。

b.湿熱が鬱滞する

痰湿が存在すると、口は粘り(口粘)、乾燥するが多く飲めない(口乾)という特徴がある。

実熱により津液を損傷すると、口苦や尿黄などが起こる。

c.運化が失調する

湿熱の影響で脾気虚になると、運化が失調するため食欲不振となり、水液を吸収できないと下痢になる。下痢は湿熱の影響を受けると粘稠になり、臭いも強くなる。

d.舌脈所見

痰湿により舌苔膩になり、脈滑となる。内熱により舌苔黄となり、脈は速く(脈数)なる。

a-dは特徴的な臨床所見?

上腹部(胃脘部)の膨満感や食欲不振は、湿邪が引き起こし、もともと津液が、水がいっぱいになっているもので胃熱との違いは、食欲不振があるかないか

粘→湿、乾・苦→熱。2つが引き起こす状態が1度に出る。