開業いたします。

こんにちは稲垣です。

私が鍼灸学生の時も、国家資格を得てからも

同じ質問を受けた事がありました。

「なぜ一鍼堂なのですか?」

です。

学生向けの勉強会を

一鍼堂で開催する準備をしておりましたので、

その際に、未来の鍼灸師さんたちに向けて話そうと

思っていたのですが、

このご時世で学生さんたちに集まって頂く機会が

なかなか持てませんので、

お伝えしておこうと思います。

(パソコンの画面を通じてのテレビ電話では

臨場感がありませんので、

実際に集まって頂く事を待ち望んでいたのですが、

非常に残念です。)

私は鍼灸学生の一年生の時より

林院長にお世話になりました。

各種勉強会など、様々に参加させて頂き、

大切な価値観を沢山頂戴しました。

学生の頃からの四年間ですから、それはそれは数知れず。

院長の治療を受けさせて頂き、

最初に感じたものは、“テコ”です。

“重い岩”を退けるには支点をおいて、

長い棒のようなもので力点に力を加え

岩という作用点に力を伝える。

そしてゴロンと動かせる。

なるほど!

臓腑へアクセスさせるには、こうするのか!

と鍼治療を体験させて頂きました。

同時に、

このテコよりもっと良い方法はないのか?

支点を岩に近づけたらどうだろう?

力点をより遠くに伸ばしたらどうだろう?

”より良い方法を探し続ける好奇心”を教えられました。

学問に対しての「もっと!もっと!」

というエネルギーを感じ、

同じ場所を掘り続ける魅力を院長より感じました。

私はそんな環境が心地よく思い

一鍼堂に通い続けたのだと思います。

「なぜ一鍼堂なのですか?」

という問いの答えとしては

「探究し続ける楽しさを感じたから。」

となるのでしょうか。

”面白さを教えて頂いた”

これは、私にとっては極めて重要です。

そして、

(話が急に展開して申し訳ありませんが、、)

開業いたします。

その”面白さ”を人生の楽しみにして行きたいと思います。

“修行を完了させて一流のはり師になったから店を持つ”

というのとは全く異なりますが

鍼灸道の修行の為に、

自身の鍼灸院を持つ事といたしました。

ベッドが一つだけの小さな所ですが

臨床の場として、

研究の場として

励んでまいります。

面倒を見て頂いた院長の気持ちを察するに

痛恨を感じるのと、院長が長期的に考えて

準備されていたもろもろを考えると

心苦しいだけではありません。

罵倒の裏にある優しさを感じるだけに

申し訳ない気持ちなど多々あり、

私自身の心中が穏やかではありませんが

怨まぬ為に、

嫌いにならぬ為に、

少し間合いをとることとしました。

身を切り分けて、与え続ける院長のアンパンマン力を感じて

お返しをしなければと、学校を卒業した際に思い続けて

現在まで至っておりますが、必ずお返ししていきたいと思います。

いつになる事やら…

小さな小さな鍼灸院を行っていきますが

温かく見守って頂けるとありがたく思います。

お世話になった皆様に本当に感謝しかありません。

ありがとうございました。

今後とも宜しくお願い申し上げます。

令和3年6月

稲垣 英伸

五行大義(07)

昔、バイクに乗っておりました。

ビンテージなスタイルを好んで、トライアンフとかノートンとかに憧れておりました。

空冷の単気筒が、エンジンの状態も分かりやすくて好きなのですが、

冬ですと、エンジンが大気で冷えるのと、インテークエアが冷たく燃焼が好調なので、

私は「バイクの最適な季節は冬だ」と考えておりました。

(冷たい空気がエンジンに良い理由は”空気の密度が高い”とか”酸素濃度が高い”とかあるようです。)

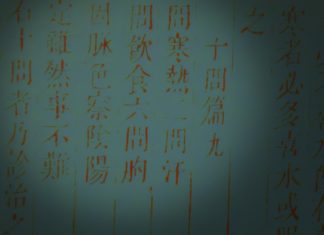

五行大義の中、

『少陰則淸冷。故金以强冷爲體、従革爲性。』とあり、

金については冷たいことの優位性を説いてるように思います。

私たちが日々取り込む空気なり飲食なりが、過度に温度が高かったり低かったり、、

東洋医学を考える上でも、重要なのかもしれません。

第二辯體性

つまり形体と性質について

體者以形質爲名。性者以功用爲義。

五行體性、資益萬物。故合而辯之。

木居少陽之位、春氣和、煦溫柔弱。火伏其中。

故木以溫柔爲體、曲直爲性。

火居大陽之位、炎熾赫烈。

故火以明熱爲體、炎上爲性。

土在四時之中、處季夏之末。陽衰陰長。

居位之中、總於四行、積塵成實。

積則有間。有間故含容。成實故能持。故土以含散持實爲體、稼穡爲性。

金居少陰之位。西方成物之所。物成則凝强。

少陰則淸冷。故金以强冷爲體、従革爲性。

水以寒虛爲體。潤下爲性。

洪範云、木曰曲直、火曰炎上、土日稼穡、金曰従革、水曰潤下。

是其性也。

体なるもの形質をもって名となす。性なるもの功用をもって義となす。

五行の体制、万物を資益す。故に合してこれを弁ず。

木は少陽の位にあり、春気 和し、煦温し柔弱する。火はその中に伏す。

ゆえに木は温柔をもって体となし、曲直を性となす。

火は大陽の位にあり、炎熾し赫烈する。

ゆえに火は明熱をもって体となし、炎上を性となす。

土は四時の中にあり、季夏の末のところ。陽は衰し陰は長ず。

位の中にあり、四行を総じ、塵を積もりて実をなす。

積もれば則ち間を有す。間がるがゆえに容を含む。実をなすがゆえに持も能う。

ゆえに土は含散・持實をもって体をなし、稼穡を性となす。

金は少陰の位にあり。西方は物を成すところ。物を成せば則ち凝強す。

少陰は則ち清冷なり。故に金は強冷をもって体となし、従革を性となす。

水は寒虚をもって体となす。潤下を性となす。

洪範云、木は曲直といい、火は炎上といい、土は稼穡といい、金は従革といい、水は潤下という。

これはその性なり。

【参考文献】

『五行大義』株式会社 明德出版社

脈診で

患者さんの体を診せてもらい、

脈診で『やや数』として報告したところ、

「脈が細いからそう感じるかもしれないが速くはない」

と聞き、そのあとすぐ、実感を伴ってそれを知る。

処置後、テンポは同じで、脈幅が広がった。

指腹を通して受ける印象がガラリと変わる。

先程の言葉の意味をここで知る。

気血の流れを滞らせていた邪が動く様しむけた、

と説明を受けた。

こういう変化の仕方のときには、

調子が上向くことを予感させるものがある。

できるなら、明日や明後日の脈をみてみたい。

胖嫰舌の表裏から考察します。

舌質・舌苔

淡白舌・嫰・胖大・歯痕・点刺

薄白苔が全体的にありますが、

舌根には白膩があるようにみえます。

舌裏

舌下静脈に怒張・蛇行はみられずに

ぼんやりとしています。

外側には暗いところがみられます。

舌面の中央が凹んでいるのが特徴的と思いました。

胖嫰舌のうえに、舌を出すのに力がない為に

凹んでいるのだろうと考えています。

口の開け方にも力強さを感じません。

舌に赤みが少なく、

全身に栄養が行き届いているのか?と心配されます。

舌裏に暗いところがあり、滞りも感じます。

全体的にのっぺりしておりしているのが印象的で

気・血ともに、か細く感じております。

仮説として

裏に虚があり血の停滞がおこり、その表現として舌裏に

血の滞りがあらわれているように思います。

そこが原因となって水分が均等に末端まで届かずに

舌全体に溢れているのでは?と考えます。

原因は同じくして気の停滞もおこり、

力強さを得ることが出来ていないと考えます。

この湿が下焦に累積されていかないかと危惧されます。

舌のみで、想定を考えてみました。

今後も考察を深めたいと思います。

経穴(01)

【地機】

学生時代に使用した経穴の教科書を新・旧で比較してみる。

旧教科書の”地機”は”陰陵泉”より5寸下、

新教科書は”地機”は”陰陵泉”より3寸下、とされている。

考えらる可能性は「2つとも違う」「片方が正解」「2つとも正解」。

重要なのは点でなく、線をとらえる事にあるのかな?と思う。

今後の切経の参考にして行きたいと思います。

旧

『経絡経穴概論』(株)医道の日本社

初版:1992年3月20日

●地機(郄穴)

取穴部位:内果の上8寸、脛骨内側縁の骨際に取る。

(注)脛骨内側顆の下際から下5寸に当たる。

筋肉:ヒラメ筋

運動神経:脛骨神経

知覚神経:伏在神経

血管:後脛骨動脈

新

『新版 経絡経穴概論』(株)医道の日本社

初版:2009年3月30日

●地機 SP8(脾經の郄穴)

部位:下腿内側(脛側)、脛骨内縁の後際、陰陵泉の下方3寸

取り方:脛骨内縁の後際、内果尖と膝蓋骨尖とを結ぶ線を3等分し、

膝蓋骨尖から3分の1の高さに取る。

解剖:ヒラメ筋・長母指屈筋〈筋枝〉脛骨神経,

《皮枝》伏在神経,後脛骨動脈

【参考文献】

『経絡経穴概論』(株)医道の日本社

『新版 経絡経穴概論』(株)医道の日本社

中国の思想(04)

老子

二十六章 ”静”は”動”を支配する

重為軽根、静為躁君。

是以聖人、終日行不離輜重。

雖有栄観、燕処超然。

奈何万乗之主、而以身軽天下。

軽則失本、躁則失君。

重は軽の根たり、静は躁の君たり。

ここをもって聖人は、終日行けども輜重を離れず。

栄観あるといえども、燕処して超然たり。

いかんぞ万乗の主にして、身をもって天下より軽んぜん。

軽ければすなわち本を失い、躁なればすなわち君を失う。

(引用:『中国の思想[Ⅳ]老子・列子』P63)

《私議》

修行中の身において患者さんを診させて貰う際、

”上逆下虛”の場合には、陰陽の重りの方をしっかりと保つ事を考えます。

四診合算において、そのままスタンダードで良いのか悪いのか、、

足りていない情報をかき集めるのに必死になってしまいます。

問診に於いても、患者さんとの間合いに注意しないといけないな・・と思う日々です。

【参考文献】

『中国の思想[Ⅵ]老子・列子』徳間書店

食べることについて②

皆さまこんにちは、イワイです。

前回の続きです。

〝後天の精〟とは生まれ持った〝先天の精〟とは別に

飲食物から補います。この後天の精の全身へのルートをみてみますと、

後天の精

↓

別名 水穀の精微といわれる

↓

一部は気、血に化生→全身の組織、器官に行き渡る

↓

残りの一部は 腎 に収まる

となっています。

次は〝精〟の作用についてです。①〜③

①生殖

②滋養→人体の組織、器官に滋養する

詳しくみてみると、

精は必要に応じて、血へ変化。

↓

血も旺盛、正常に各組織、器官を滋養。

精は気へ化生。

↓

人体の新陳代謝を推動、抑制し生命活動を維持する。

精は人体を構成する基本物質と捉えられており、

東洋医学では精が充足していると、

生理機能は正常に働くと考えられています。

③神の維持

神:広義では、生命活動の総称であり、精が充足することで、神の機能が保たれる。

狭義では、精神、意識 、思惟活動を主るもの。

ここからは、勉強した感想です。

飲食物を食べることで、西洋医学的に考えるとエネルギー源となるということ、一方で東洋医学的に考えると、エネルギー源という役割と五臓六腑が正しい働きを出来るようにしていたり、精神活動も主ることになるので、幅広い意味で捉えることが出来ることに気づきました。

【参考文献】

『新版 東洋医学概論 』東洋療法学校協会

脈診(02)

四季の脉(瀕湖脉学)

春弦夏洪、秋毛冬石。

四季和緩、是謂平脉。

太過実強、病生於外、不及虚微、病生於内。

四時百病、胃気為本。

脉貴有神、不可不審。

春は弦脉、夏は洪脉、秋は毛脉、冬は石脉。

四季に和緩して、これを平脉という。

太過し実強は病が外より生じ、不及し虚微すれば病が内より生ずる。

四時の百病は、胃気を本となす。

脉貴は神を有し、詳しく知ろうとしないという事はあってはならない。

(゜-゜)

院長はじめ、先生方にご教授をうける中において、脉中を問われることがあります。

正直、悶絶しますが、詳細を感受するのに精一杯であったりします。

四季に脉があり、個体差があり、

脉が強くなるという事だけが、治療後において正とは限らないように思います。

【参考文献】

『中医脉学と瀕湖脉学』たにぐち書店

『大漢和辞典(第三巻、P1101「審」)』大修館書店

『舌鑑弁正 訳釈』より”紅にて震える舌”から学ぶ。

こんにちは稲垣です。

顫動する紅舌を『舌鑑弁正 訳釈』より学びます。

第一百十三、紅戦舌。

鸇掉不安、蠕蠕微動也。

深紅、赤紅而戦者、宜三黄石膏等湯。

紫紅、瘀紅而戦舌、宜三黄白虎大承気。

淡紅而戦者、宜十全大補湯。

鮮紅、灼紅而戦舌者、宜六味地黄湯、

此舌虚火、実火皆有之(均裏証、無表証)、誤治即壊。

旧説指為汗多亡陽或漏風所致、

且不詳弁而概用温補、謬也。

(引用:『舌鑑弁正 訳釈』P244~245)

第113 紅戦舌

舌の震えが止まらずクネクネする。

深紅・赤紅で震えるものは、三黄石膏湯がよい。

紫紅・瘀紅で震えるものは、三黄白虎大承気湯がよい。

淡紅で震えるものは、十全大補湯がよい。

鮮紅・灼紅震えるものは、六味地黄湯がよく、

この舌は虚火・実火ともにあり(ひとしく裏証で、表証はない)、誤治は壊証になる。

旧説は汗多くて亡陽であったり、漏風によるというが、

詳しく調べずに概して温補を用いるのは、間違っている。

※十全大補湯については《和剤局方》を出典とする

『中医臨床のための 方剤学』と『舌鑑弁正 訳釈』の生薬について

成分が一部異なっており、精査していきたいと思います。

梁玉瑜は旧説の主治の方として紅戦舌に対して温補剤を一概に用いる事に注意を促し、

戦舌でも、紅舌の様々について湯液を選定されています。

《戦舌》

深紅・赤紅 → 解表清裏剤 「三黄石膏湯」

紫紅・瘀紅 → 寒下剤 「三黄白虎大承気湯」

淡紅 → 氣血双補剤 「十全大補湯」

鮮紅・灼紅 → 補陰剤 「六味地黄湯」

舌体がふるえ動いたり、舌筋がぴくぴくと動き、自分では制御できないことである。

「顫動舌」「顫抖舌」「舌顫」「舌戦」などと呼ふ。

虚損あるいは動風によって生じ、筋脈が陽気の温養と陰液の濡潤をえられないために

安寧を欠いて顫動したり、肝風内動にともなって振戦が引き起こされる。

(引用:『中医臨床のための 舌診と脈診』P30)

内熱の強そうな患者さんの、手足に動きがあるのが気になっており、

戦舌の特徴を調べることにより、熱と体の動きとの共通点を見つける事ができたらと考えました。

現時点では明確な発見には至っておりませんが、今後につなげたいと思います。

【参考文献】

『舌鑑弁正 訳釈』たにぐち書店

『中医臨床のための 方剤学』医歯薬出版

『中医臨床のための 舌診と脈診』医歯薬出版

中国の思想(08)

老子

六十三章 聖人は大をなさず

為無為、事無事、味無味。

大小多少、報怨以徳。

図難於其易、為大於其細。

天下難事必作於易、天下大事必作於細。

是以聖人終不為大。

故能成其大。

夫軽諾必寡信、多易必多難。

是以聖人猶難之。

故終無難矣。

無為をなし、無事を事とし、無味を味わう。

小を大とし少を多とし、怨みに報ゆるに徳をもってす。

難きをその易きに図り、大をその細になす。

天下の難事は必ず易きより作り、天下の大事は必ず細より作る。

ここをもって聖人はついに大をなさず。

故によくその大を成す。

それ軽諾は必ず信寡く、易きこと多ければ必ず難きこと多し。

ここをもって聖人すらなおこれを難しとす。

故についに難きことなし。

(引用:『中国の思想[Ⅳ]老子・列子』P101~103)

” 怨みに報ゆるに徳をもってす。”

解説の中には「大戦後の蒋介石による対日政策の基調をこの言葉に置いたのを

民族の総意の表現だったと見られる。」とある。

中国大陸に残留孤児が多かったのを

民族性と連ねる説を読んだことがあり、符合するように思います。

その地域性を感じる事ができたようで、面白く思いました。

そして日々の生活の中で

決して偉そうにしない”立場ある人”と出会う度に、

丁寧に一つ一つを対応される姿をみて感心することがあります。

この延長線上に大事ができるのだろうな、、と思います。

先ずは、小さな事をおろそかにしないように心がけたいと思います。

【参考文献】

『中国の思想[Ⅵ]老子・列子』徳間書店