日常ネタ

先日、薬局に処方箋を持って来られた患者さんのエピソードをひとつ。

(年齢は70歳前後の男性の方だったと思います。)

「市販の風邪薬を飲んでいても全然効かへんから、病院に行ってきたわ〜。」

「薬で胃がやられたんか、胃が膨れた感じになって食欲もなくて、全然食べたいと思わんねん。咳もまだ続いてるしな。まいったなぁ。」

「やっぱりちゃんと、初めから病院で診てもらって薬飲まんなあかんなぁ。」

と言われて、総合感冒剤と咳止めと胃薬をもらって帰られました。

そして7日間後にまた来局されて、また全く同じ内容の処方箋を持って来られました。

「薬全部飲んだんやけど、全然治らへんのや。」

「また同じ薬なんか?、先生にいろいろ言うたんやけどな。これしかないみたいやわ。」

そこで、改めて今どんな状態なのか伺ったところ。

一番は胸脇部が苦しい。

上腹部が張って苦しいので、食欲がない。

咳が続く。

咳をすると頭痛というわけではないけど、頭の表面がピリピリと痛む。

と言われていました。

全然一週間前と症状が変わっていない様子。

これがもっとも西洋医学の苦手な部分ですよね。と思わず思ってしまいました。

万人に対しての通り一遍の大雑把な処方しかない。

東洋医学的なアプローチなら、もっと的確にケアできるシチュエーションなのだろうなぁと、その患者さんの背中を見送りながら思った場面でした。

自分の確認手段など

週末

先週の週末くらいですが、学校での様子をみると全体的にイライラしている様子の人が多かった気がします。

こちらから話を振る訳でもなく、久しぶりに昔出ていた症状が出てきたなど会話で出てきた。

そういう時期だったのかなと勉強になりました。

肝火の人は目と喋り方が爆発的な特徴を持つ気がします。

自分の確認手段

最近自分のどんな状態が良くて、どんな状態が良くないか前よりは実感できる様になってきた気がします。

良くない状態を作ってしまっている時、現実に存在する音、匂いなどに対する取りこぼしが多く、みるものの視点が近い。

その状態になっている時を確認すると変な没頭の仕方をしてしまっている事が多い。

改善方法としては、今に集中したら状態は良くなる。

もっと受動的に。

要らないものが多すぎる。

もっと自分と周りの環境を一致させたいな。

場所によって

小腸経の切経を行う時、相手の顔近くに手を置いてもらうやり方で労宮でみようとすると物理的に距離感が近くなりやすい。

最近は手の指でもみれたらいいなと思い、指先でも軽く触れるよう色々指先で触る訓練中です。

流れ

細かい部分を見るのはいいけども、そこに囚われた瞬間他の情報との関連を切ってしまっているので別物になる。

診断時、そうならないためにもサッパリ生きなきゃなと思います。

頭痛と舌の記録

少し前になりますが、頭痛が一週間ほど続いた後、38度発熱しました。

PCR検査を受けたところ陰性で、胃腸炎と診断を受けました。

頭痛は日を追うことに痛みが悪化し、拍動性と動作時痛みが側頭部から後頭部にかけてあり、片頭痛とばかり思っていましたが、激しい痛みで立てなくなった後、発熱しました。

頭痛が起きる数日前は急に気温が下がり風がとても強かったです。

下肢に熱を持ち転筋、易怒、焦燥感、耳鳴り、更に光が眩しく感じられるようになり、発熱と共に目が抉られるように痛み立てなくなりました。

肝火からくる頭痛と考えました。

それと共に悪心、食欲不振、便秘、歩くと身体の中が痛いという症状も現れました。

肝気が鬱結して疏泄失調を起こしていた時に、脂っこい物を食べて肝胃不和の状態を起こしていました。

当時は何が起きていたか全く考えられず、舌の写真を記録しました。

発熱と共に苔が一斉に広がり、黄膩苔、裂紋が長くなり舌体が紅く膨張しました。

舌の状態が刻々と変わることに驚きました。

休息日

脱コロナへ向けてのGW。

このGW明ければ、新型コロナの感染症法の位置付けも2類から5類へ移行されるとのこと。街の雰囲気も少しは気にしつつも、かなり開放的になってきているのは間違いない感じです。

正直、私もコロナ疲れ。

でもこのGW、どこに出かけても大抵は人混みは避けられないでしょう。訪日外国人も日増しに増えつつあるといいますし。

どこか開放的になれる場所はないかと探していたところ、やっぱり街ではなく、山でしょうということで、奈良の葛城山に行く運びになりました。→大正解

葛城山といえばツツジが有名なんですね。恥ずかしながらこの歳まで知らなかったです。

それにツツジと言っても街中でよく見かけるツツジとは見た目が違っていて、可愛らしく慎ましい小ぶりの花で、ヤマツツジと呼ばれているようです。

それから今は便利な世の中なんですね。葛城山のサイトをググれば、頂上に設置された定点カメラで今のツツジの咲き具合を10分更新で確認することができるんです。まぁなんて親切なんでしょう。

お陰で数日前まで五分咲きでしたが、当日は見ごろに変わったのを確認して、最高のコンディションでツツジを堪能することができました。

ツツジの燃えるような赤。

青い空と新緑を背景にとてもよく映えてました。

いっぱいいっぱいよい空気を吸って帰ります。

そして来週からまた日常に戻らなくては。

肺と皮毛の関係

前回につづいて呼吸に関してまとめてみます。

蔵象として、肺は皮毛との関係が深いとされます。

(皮毛とは体表部のことをいい、

皮膚、および皮膚に付着する豪毛/ほそい毛 などを指す)

『肺は皮毛を主る』

皮毛が潤沢であるかどうかは肺気の機能で決まります。

肺はその宣発の働きを通して、

体の表面に気や栄養を行き渡らすことをしています。

なので正常な状態では、皮膚のキメが細かくて色艶もよく

体には抵抗力があって簡単に風邪を引いたりしません。

そして『肺は体に在っては皮毛に合す』ともいわれます。

この文について “肺は皮毛とリンクしている“

参考にした書籍では、このようにあらわされていました。

とても分かりやすい表し方だと思いました。

リンクしているー つまり

皮膚もまた肺と共同で(衛気の働きの元で)呼吸ををしている、

ということ。

「呼吸は、宣発・粛降という気の流れを生み出しますが、

宣発という流れは、皮膚の呼吸がなければ完成しない」

考えてみると、とても当たり前のことにも思えるのですが、

そこから、皮膚(つまり体のいちばん外側)の状態という情報のもと、

肺気の働き方をみていく考え方が導かれることに改めて

面白さを感じました。

____________________________________________

【参考文献】

『図説東洋医学‹基礎編›』学研

『中医学ってなんだろう』東洋学術出版社

『中医基本用語辞典』東洋学術出版社

六經病機(01)

太陽病病機

【01】営衛不調

【02】表寒裏飲

【03】邪入經輸

【04】邪陥胸中

【05】実邪結胸

【06】邪陥心中

【07】邪熱下痢

【08】經邪入腑

【09】臓腑陽傷

【10】臓腑陰傷

【01】営衛不調

営は陰で、衛は陽である。衛営は拮抗する事によって、衛外を守り固め開闔を主るという生理機能をもつ。

外的要因により膚表の営または衛の力量に変化が生じ、陰陽昇降のバランスが崩れる。

成無己(金代)は「風は衛にあつまる。・・寒は営にあつまる。」(『注解傷寒論』)とする。

外邪(風)を感受すれば、衛の昇散活動が優位に立ち、衛強営弱病機を発生させる。

外邪(寒)を感受すれば、営の沈降し静かであるという性質が優位に立ち、営強衛弱病機を生み出す。

太陽表虚証。

衛の昇散性が優位となり、外表部に浮揚し、発熱する。

弱くなった営の沈降凝集し静かであるという特性が弱まり、内部を守れず自汗し脉が浮緩となる。

自汗がでれば、衛が散漫となり皮膚の温煦作用が失われ、悪風(風に当たると寒気)する。

太陽中風、陽浮而陰弱、陽浮者、熱自發。

陰弱者、汗自出。

嗇嗇悪寒、淅淅悪風、翕翕發熱、鼻鳴乾嘔者、桂枝湯主之。

方一。

太陽表実証。

営の沈降凝集し静かであるという性質が強くなり、衛が肌表の内側に抑鬱されて、膚表を温めることができなくなり、悪寒が現れる。

陽気が発散されず発熱する。

営の沈降凝集し静かであるという性質が、無汗・脉の浮緊となる。

血を滞らせれるので、頭痛や関節の痛みが現れる。

太陽病、頭痛、發熱、身疼、腰痛、骨節疼痛、惡風無汗而喘者、麻黄湯主之。

方五。

表寒裏熱証。

風寒両方を感受すれば、寒邪は営に入り、風は衛に入る。

営の沈降凝集し静かな性質が強くなり、悪寒ひどくなり無汗。

衛の昇散活動性が強くなるが、汗が出ないので熱を排出できず内部に鬱滞する。

その為に高熱して煩躁し、表裏とも実証となる。

太陽中風、脉浮緊、發熱、惡寒、身疼痛、不汗出而煩躁者、大青龍湯主之。

若脉微弱、汗出惡風者、不可服之。

服之則厥逆、筋惕肉瞤、此為逆也。

大青龍湯方。

八。

【参考文献】

『中医病因病機学』東洋学術出版社

『中医臨床のための 方剤学』医歯薬出版株式会社

『傷寒雑病論』東洋学術出版社

現代語訳 景岳全書

現代語訳 景岳全書 伝忠録

著:張景岳 訳:伴尚志

今の自分のレベルを考えたら、”原文からのディテールの正確さ”よりも

精度が落ちたとしても全体像の把握を優先したいと考え、

たにぐち書店さんの景岳全書を選択しました。拝読いたします。

いきなり、劉河間や朱丹溪をディスっているので、

何故そういう考えに至ったのか・・理由を知りたいと思います。

【参考文献】

『現代語訳 景岳全書 伝忠録』たにぐち書店

胖嫰舌の表裏から考察します。

舌質・舌苔

淡白舌・嫰・胖大・歯痕・点刺

薄白苔が全体的にありますが、

舌根には白膩があるようにみえます。

舌裏

舌下静脈に怒張・蛇行はみられずに

ぼんやりとしています。

外側には暗いところがみられます。

舌面の中央が凹んでいるのが特徴的と思いました。

胖嫰舌のうえに、舌を出すのに力がない為に

凹んでいるのだろうと考えています。

口の開け方にも力強さを感じません。

舌に赤みが少なく、

全身に栄養が行き届いているのか?と心配されます。

舌裏に暗いところがあり、滞りも感じます。

全体的にのっぺりしておりしているのが印象的で

気・血ともに、か細く感じております。

仮説として

裏に虚があり血の停滞がおこり、その表現として舌裏に

血の滞りがあらわれているように思います。

そこが原因となって水分が均等に末端まで届かずに

舌全体に溢れているのでは?と考えます。

原因は同じくして気の停滞もおこり、

力強さを得ることが出来ていないと考えます。

この湿が下焦に累積されていかないかと危惧されます。

舌のみで、想定を考えてみました。

今後も考察を深めたいと思います。

祖母への鍼灸ケア:温灸器

祖母(94歳。認知症あり。要介護4。脳梗塞後遺症あり。)

に対する、スモークレス温灸器の動作テスト。

不定愁訴は便秘。

使用経穴は督脈の腰陽関と霊台あたり。

経穴は使わないと覚えられん……

※7月14日に行いました。

火の神様

コロナ禍になった頃から、時間を見つけては山歩きに行くようになりました。

私にとって山を歩く事はいろいろ得るものがあります。自然の領域に入る事で何となく心が癒されたり、その時の季節を強く感じることができますし、家に帰ってきた時にクタクタになりながらもある種の達成感をを得ることもできます。

今回は日頃からの運動不足の解消と、下半身を鍛える事が目的の一つです。私が行く山道はそれなりに舗装はされていますが、足元がでこぼこしていて、当然坂道や下り坂だったり、いろんな形の道があるので、身体を上手く使わないと転んだり滑ったりもしないとも限りません。それも山を楽しむ醍醐味です。

疲れにくい歩き方というのが、身体のどこに重心を置くかという事にもつながっているように思います。だんだん山歩きに慣れてくることができたら、身体の使い方も上手くなるのではないかと思っています。

今日は嵐山の方にある愛宕山に行きました。山頂には愛宕神社があり、火伏せ、防火に霊験のある神社として知られています。

今回で3度目の参拝になりますが、なかなか登りがきつく、階段が多い参道なので、毎回登りが多い前半は来てしまった事に後悔します。やはり今回もそんな気分にさせられました。

そんな道ですが、小さなお子様を含む家族連れやご年配の方々なども登っています。

そういう光景を見ては励まされ、なんとか登りきりました。

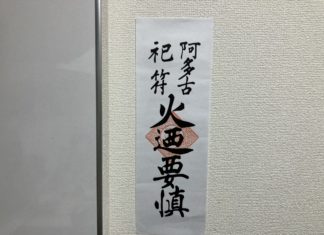

そして神社に到着し、「火迺要慎(ひのようじん)」と書かれたお札を無事授かることができました。

また来年まで自宅の台所に新しいこのお札を貼っておきます。