「11/10(土) 漢方薬「桂枝湯」を学ぼう!」の感想

講師は大原先生より学びました。

傷寒論より太陽病~厥陰病を説明され、

実際に桂枝湯を煎じ、飲用を楽しみながら温かい時間を過ごさせて頂きました。

学生の身で、混沌の日々を過ごしておりますが

通行人や電車で同乗する人達を観る際に、仕草や素行を観察してしまいます。

例えば

この人は落ち着きがない、汗が多い、座り方が横柄、疲れてる、顔色が悪い、

歩き方、目の力強さ、物の持ち方、声の大きさ、、、、

その標は?本は?

虚している?、実している?、陽虚?、陰虚?、内熱?、肝気?、腎虚?、、、、と

しかし、本日の漢方講座を経験すると、今までは力の入り過ぎた感覚で見ていた様に思いました。

飲用より身体を整えていく感覚を思うと

力を抜いて観察し、全体像より症状とか異変の把握に努めなくてはならないと感じました。

臓腑を補した影響が、体全体へと達すると思えたからなのでしょうか。

この”『補する』を重点とする”という事を

「10/7(日) 学生向け勉強会」後半戦の院長特別講座で教えて頂きました。

その後半戦のフィーリングは一つの起点となっていますが、共通項を得られたのが本日の収穫の一つです。

大原先生、お疲れ様でした。

いつも配慮頂く院長に感謝いたします。ありがとうございました。

【番外編】

(講座が終了し、方剤の効能についての雑談中)

大原先生

「・・は腎陽と腎陰の両方を補うんですよ。逆じゃなくて両方を補えるんです!」

稲垣

「なるほど、太極を大きくするのですか・・」

と返答した際の大原先生の顔が

『稲垣、易経できやがったな』的な顔は脳裏から離れません( ̄▽ ̄)

四診(1)

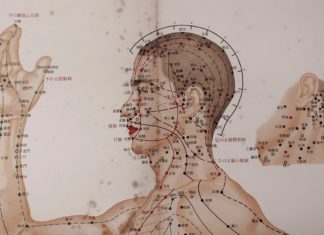

四診とは、望診・聞診・問診・切診からなる4つの診察法の総称である。

四診法

①望診(神技):術者の視覚を通じて病態を診察する方法

②聞診(聖技):術者の術者の聴覚・嗅覚を通じて病態を診察する方法

③問診(工技):患者との対話を通じて病態を診察する方法

④切診(巧技):術者の触覚を通じて病態を診察する方法

望診

望診は、視覚的に観察することにより心身の状態を知る診察法である。患者の神・色・形・態の観察を基本とし、身体全体や局所の状態、分泌物・排泄物や舌象などを視覚的に観察する。

望診は、患者に対する第一印象から始まり、問診や切診の際にもあわせて行われる。

聞診

聞診は、聴覚と臭覚により患者の身体から発する音と臭いを聞き、心身の状態を知る診察法である。

患者から聞く音として発語時の音声、呼吸音やその他異常音がある。そのうち、音声を聞くことで診察することを声診という。

臭いには体臭、口臭、排泄物・分泌物の臭いなどがあり、臭いのことを気味という。

聞診は問診を行なっている際にあわせて行われ、術者が直接確認できないものは問診により患者に尋ねて確認する。

問診

問診は患者やその付き添いの者に質問し、対話によって得られた情報から心身の状態を知る診察法であり、弁証に必要な情報を収集するために行うものである。

問診では、まず患者の主訴について確認し、それに関連する事項を掘り下げながら質問し、情報を集める。

東洋医学では各種病因により気血津液・経絡・臓腑に虚実・寒熱といった変動が起こり、その結果、各種の愁訴が発生したものと考えるため、各種愁訴を全身的な病態と関連づけて推察することが重要である。そこで患者本人が主訴と関連のないように思っている全身症状や生活状況などについても確認する。

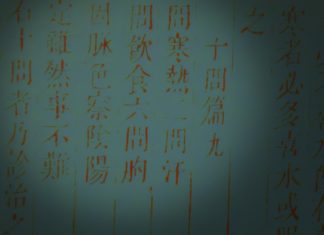

東洋医学的な問診の内容をまとめたものに、『景岳全書』(張介賓、1640年)の「十問歌」がある。この「十問歌」を参考に各項目について問診を行なう。

問診において、受容・共感的態度、傾聴的態度は患者との良好な信頼関係の構築に重要であり、信頼関係が得られているか否かは治療効果や患者の治療継続の意思などに影響する。

問診時には、状況に応じて患者の表情や仕草、動作などの望診、音声や口臭などの聞診、脈診などの切診もあわせて行う。

切診

切診は、手指や手掌を直接患者の身体各部に触れ、術者の触覚や患者が術者に触れられた際に感じた感覚により心身の状態を診る診察法で、腹診、切診、経穴診、脈診などが含まれる。

切診は、触れる、撫でる、擦る、押す、摘まむなどして得られる反応を病態推察の材料とし、反応点を治療点としても考慮する。

★

先輩の先生と共に、病室に入らせてもらい、患者さんとの四診の場を共有させて頂いております。

実際に患者さんが発する情報をメモし、病証把握や仮想の治療を考えたりしておりますが、自分でも緩いところが多いと痛感しております。

そんな中でも、鍼を打った後から暫くし、先生が「いかがですか?」と患者さんの様子を伺う際に、微妙に変化を感じれる時があり、貴重な時間を頂いております。診療に来られた時と帰る際との変化、顔色や目の表情、舌の様子、声色・・

患者さんの変化を頭の中で情報処理にはまだまだ時間を要しますが、前進して参りたいと思います。

【参考文献】

『新版 東洋医学概論』医道の日本社

方剤学(03)

呉鞠通「・・胃陰を救えば、なお胃腑本来の下降の気を承るに系る、・・故に湯は承氣と名づく」

承気湯

方剤学に於いては「瀉下剤」に含まれます。

『中医臨床のための方剤学』によれば、「瀉下薬を主体として大便を通導し、腸胃積滞の排除・実熱の蕩滌(とうでき)・

水飲寒積の攻逐などを行い、裏実を解消する方剤」とあります。

「瀉下剤」も種類に「寒下剤」「温下剤」「潤下剤」「逐水剤」「攻捕兼施」がありますが、

承気湯類は「寒下剤」に含まれます。

《寒下剤の一覧》

・大承気湯

・小承気湯

・腸胃承気湯

・複方大承気湯

・大陥胸湯

・宣白承気湯

・陥胸承気湯

【大承気湯】

〈効能〉

峻下熱結

〈主治〉

熱血腸胃(陽明病腑実証)

発熱・悪熱・日晡潮熱・意識障害・うわごと・汗が出る・口渇・尿が濃く少ない・便秘あるいは悪臭のある水様下痢・

腹満・腹痛・圧痛がつよく触れさせない・舌苔は黄厚で乾燥し甚だしいと焦黒色や芒刺すを呈する・脉は沈実あるいは沈遅で有力など。

手足の冷え・ひきつり・狂躁状態などがみられることがある。

《胃の生理と特性》

胃が飲食物を一時的に納める機能を受納、飲食物を消化する機能を腐熟という。

胃は飲食物がおさまるところなので、水穀の海と称される。

消化物を下降させる役割を担っている。この消化物を小腸・大腸に降ろす特性を降濁という。

胃は陽明に属し、六腑の中でも熱が旺盛であるため熱化しやすい。

そのため、胃が正常な機能するためには十分な潤いが必要であり、

水湿を好み、乾燥を嫌う特性を喜湿悪燥とよばれる。

(´ー`)

大承気湯とは少々荒っぽくはあるけれど、腑に対して一気にダウンバーストを起こし、

熱を吐き出すといったイメージでしょうか。

症状を取り除くというのは傷寒論によるとして、気になるところは「意識障害」「うわごと」「狂躁状態」。

修行中に稀な舌を拝見できる機会を頂きましたが、

上がるものは上がり(昇清・脾)、下がるものは下がる(降濁・胃)、

中焦の重要性を思います。

なんとなくですが、”臓” と ”腑” の問題からくる症状に、違いがあるように感じられます。

【参考文献】

『中医臨床のための方剤学』東洋学術出版社

『傷寒雑病論』東洋学術出版社

『中医病因病機学』東洋学術出版社

『新版 東洋医学概論』医道の日本社

脾胃に優しく過ごしてみました

1月7日は無病息災を願って七草がゆを食べる日!と短絡的に考えていましたが、調べてみると中国から渡ってきた風習とのこと。「人日」という五節句(陰陽五行説に由来して定着した日本の暦における年中行事を行う季節の節目の日)の1つで、「人を大切にする日」なのだそうです。

一般的に春の七草(せり・なずな・ごぎょう・はこべら・ほとけのざ・すずな・すずしろ)が使われていますが、何を使ってもいいみたいです。食材には五味、五性があり、春の七草は涼性の性質を持つものが多く、熱証(陽盛、陰虚)にいいとされているため、食べ過ぎて熱を持っている胃腸に優しいのかな。胃が熱を持つと過食になり、脾に負担がかかる、脾の働きが弱まると胃にも影響がでる?そもそも胃は疲れてるのになぜ過食がちになってしまうのか…と色々考えてしまいました。

人を大切にする=自分や家族のからだを大切にする日ということでもいいのかな?と私は思います。普段めったにキッチンに立つことがない私ですが、せっかくなので七草セットを買ってきて七草がゆを作ってみました。作りすぎたので明日の朝も脾胃に優しく過ごしたいと思います。

異名同穴④

腧穴(しゅけつ)とは、いわゆる「つぼ」と呼ばれるものの総称である。

腧穴には、十四経脉上(正経十二經脉・督脈・任脈)にある「經穴(正穴)」、経脉に所属せず治療効果から発生し名称と部位が定まっている「奇穴」、奇穴の中でも1901年以降になってから定められた「新穴」、押すと心地がよかったり、圧痛を感じたりするが、名称も部位も定まっていない「阿是穴(天応穴、圧痛点)」などが含まれる。

經穴(正穴) : 十四經脉上にあり名称、部位が定まっている。

奇穴 : 十四經脉上になく名称、部位、主治症が定まっている。

(新穴 : 1901年以降に定められた奇穴)

阿是穴(天応穴、圧痛点): 名称や部位は定められていないが、病態と深く関わって出現したり、治療点となる部位がある。

④4つの異名のあるもの

穴名 異名

陰交穴 : 少関穴、横戸穴、丹田穴、小関穴

陰都穴 : 食呂穴、食宮穴、石宮穴、通関穴

横骨穴 : 下極穴、屈骨穴、曲骨穴、下横穴

客主人穴 : 上関穴、客主人穴、客王穴、太陽穴

曲地穴 : 鬼臣穴、陽沢穴、鬼臣穴、鬼腿穴

頬車穴 : 機関穴、鬼牀穴、曲牙穴、鬼林穴

曲骨穴 : 尿胞穴、屈骨穴、曲骨端穴、回骨穴

三陰交穴 : 承命穴、太陰穴、下三里穴、女三里穴

心兪穴 : 背竅穴、俉焦の間穴、心の兪穴、背兪穴

上脘穴 : 上管穴、上紀穴、胃脘穴、胃管穴

衝陽穴 : 会原穴、趺陽穴、会湧穴、会骨穴

神門穴 : 兌衝穴、中郄穴、鋭中穴、兌骨穴

身柱穴 : 知利気穴、散気穴、塵気穴、知利毛穴

臑会穴 : 顴髎穴、臑交穴、臑輸穴、臑兪穴

太谿穴 : 昌細穴、照海穴、陰蹻穴、大系穴

中府穴 : 膺中兪穴、肺募穴、府中兪穴、膺兪穴

中極穴 : 気原穴、玉泉穴、膀胱募穴、気魚穴

瞳子髎穴 : 太陽穴、前関穴、後曲穴、童子髎穴

命門穴 : 属累穴、竹杖穴、石門穴、精宮穴

腹結結 : 腹屈穴、腸結穴、腸屈穴、陽屈穴

陽関穴 : 関陽穴、寒府穴、陽陵穴、関陵穴

湧泉穴 : 地衢穴、地衝穴、蹶心蹶、涌泉穴

労宮穴 : 五里穴、鬼路穴、掌中穴、鬼窟穴

【参考文献】

『新版 経絡経穴概論』医道の日本社

『鍼灸医学事典』医道の日本社

個人的によく読む、東洋医学・鍼灸関係のBlog

ツボ探検隊

http://www.shinkyu.com/index.html

兵庫県神戸市東灘区住吉にある、松岡鍼灸院さんの、各種Blog記事です。

香杏舎銀座クリニックさんの各種Blog記事です。

漢方医

https://www.higasa.com/blog/kanpoui

漢方医2

https://www.higasa.com/blog/kanpoui2

香杏舎ノート

https://www.higasa.com/blog/note

保険漢方の終焉

https://www.higasa.com/blog/endik

民間治療見聞録

https://www.higasa.com/blog/memoirs

神戸東洋医学研究会

http://kobeemf.com/

気功や鍼灸について、阪神間で色々と活動されてるようです。

清明院院長のブログ 最高の鍼灸の追求

http://www.seimei-in.com/wp/

東京都、新宿駅の近くで「清明院(せいめいいん)」という鍼灸院を営んでおられる、竹下先生のブログです。

このブログに初めて訪れた方へ

http://www.seimei-in.com/wp/b1017/

一鍼堂さんのブログは、当然よんでます。

随時、追加、編集していきます。

他にも良いブログがあれば、ご紹介していただければ嬉しいです。

国試終わって、景岳全書。

標本論

『病気の本は一つであり、隠れて明らかにし難い。

病変は非常に多く、表面に現れているため明らかにし易い。

そのため最近の治療家には、本末を理解できないまま、ただ目前に現れている症状を根拠にして治療している者が、多いのである。』

『浅い部分を見て深い部分を洞察し、近くを見て遠くを察知する、

これを摽と本として語るなら納得できるが、市井に言われている摽と本はこの足元にも及ぶものではない。』

張景岳は周辺の医家の治療方針に警鐘をならしているようです。

本(病気の源)と摽(病変)を分割してとらえて、本から標に対しての繋がりに希薄な施術家への注意喚起を発しているように思います。

『標本が理解できないために、ただその肉体を見るばかりで、その七情を見ることができない。

緩急が理解できないために、急性の症状があっても、それが生命に関わっているものであるかどうかが理解できないのである。

このためにいつまでたっても標を見ながら本とし、緩を見ながら急として治療しているため完全に混乱し、摽・本・緩・急という四者の意義を全く失ってしまうのである。』

同じ過ちを犯さないためには、四診における正確な情報の取得から、標の奥にある本を逃さない様にすることの様に思います。

正確に本をターゲットと捉える事が出来るようになるのが、治療する上での核のような気がして、修行の重要な課題に思えます。

景岳全書を読んでいると張景岳の力強さを感じますが、万尚志先生の訳にも手助けされているのでしょうか。原文の探求の必要も感じました。

【参考文献】

『現代語訳 景岳全書 伝忠録』たにぐち書店

脾の運化について

今回は、五臓の脾の働きのひとつ、運化について整理しました。

脾は中焦にあって

気や血を生み出す働きを担う。

脾は運化を主る、と表される。

どのようにして気血を生むのかーそれは毎日の食事を通して行われる

運化の意味はー運ぶこと、変化させること

脾の運化にはざっくりと次のふたつの側面から成る。

飲食物を消化・吸収して得られた水穀の気をからだ全体に運ぶ(運化水穀)

そして、飲食物の消化・吸収・運搬を通して、からだ全体の水の流れを調節する(運化水液)

脾が弱ると消化・吸収が正常に行えなくなる、気や血が足りなくなる。

そして、運化水液の働きが弱り、からだに停滞する。

食べることで体が作られ維持される、

それは生きる為の土台になる。

別の視点では、

エネルギーや栄養を運ぶ働きを担う脾胃が元気だからこそ、

そのほかの臓腑もしっかりと働ける。

そして、臓腑や器官に必要な水液が届けられる(排出が行われる)

ー「後天の本」「気血生化の源」

肺は呼吸を通して、気という、より軽いものを扱う。

脾は運化を通して、地の気や水液をからだ全体に送り巡らす。

階層は違えど必要不可欠なふたつが、上焦と中焦で働いている。

どのように関わり合いながら機能しているのか、

今後、深めていきたいと思います。

____________________________________________

【参考文献】

『中医学ってなんだろう』東洋学術出版社

脈診(01)

二十八脉

浮脉

・軽く指を当てると拍動が感じられ、按じると感じ方が弱くなる、もしくは感じられなくなるもの。

・風邪が表にある場合、陽邪が存在する場合、陰陽の制約関係が失調した場合。

沈脉

・軽く指を当てただけでは拍動は感じられず、筋骨の間まで按じると感じるもの。

・病邪が裏に入った場合、内生の邪がある場合、陽気が損傷した場合。

遅脉

・脈拍が遅く、1呼吸に3拍以下のもの。

・陽気の損傷など。

数脉

・脈拍が速く、1呼吸に6拍以上のもの。

・陽邪(暑邪。火邪)を感受した場合、内熱・内火がある場合など。

虚脉

・浮・中・沈いずれも無力で、指を押し返す力の弱いもの。

・気血が不足した場合など。

実脉

・浮・中・沈いずれも力強く指を押し返すもの。

・正気が充実している場合、邪正相争がある場合。

伏脉

・沈脉より深く、骨につくほど重按して初めて触れるもの。

疾脉

・脉拍が極めて速く、1呼吸に7,8拍以上のもの。

滑脉

・脉の流れが滑らかで、円滑に指に触れるもの。

濇脉

・脉の流れが悪く、ざらざらとして、渋滞したようなもの。

短脉

・脈の長さが短く、寸・関・尺の範囲に満たないもの。

・気の推動作用が低下、気血の運行が滞った場合など。

長脉

・脉の長さが長く、寸・関・尺の範囲を超えるもの。

・陽邪を感受した場合、内熱・内火がある場合など。

弦脉

・琴の弦に触れたような、長く真っすぐで緊張したもの。

・肝の疏泄失調により気機が失調した場合など。

緊脉

・張った縄に触れたような、緊張した有力なもの。弦脉に似る。

・寒邪の侵襲を感受した場合など。

細脉

・脈幅が小さく、細かいが指にはっきり感じられるもの。

・陰血が消耗した場合、陰血が相対的に減少した場合。

微脉

・極めて細く、柔らかく、拍動がはっきりせず、按じると絶えそうなもの。

洪脉

・浮位で触れ、脈幅が大きいもの。拍動が勢いよく触れ、去る時に勢いが衰える。

結脈

・脈拍がやや遅く、不規則に時々止まるもの。

代脉

・脈拍が規則的に止まり、拍動が回復するまでの間欠時間がわりと長いもの。

促脈

・脈拍が速く、不規則に時々止まるもの。

緩脈

・脈拍が1呼吸に4拍と緩やかで、遅脈より少し速いもの。

芤脉

・浮位で触れ、脈幅が大きく、軟らかい。按じると中空で、脉の輪郭を触れるが中が空虚なもの。

革脉

・浮位で触れ、脈幅が大きく、緊張していて、按じると中空なもの。弦脉と芤脉を合わせたような脉。

濡脉

・浮位で触れ、脈幅が小さく、軟らかい。少し按じると絶えそうなもの。

弱脉

・沈位で触れ、脈幅が小さく、軟らかい。少し按じると絶えそうなもの。

散脉

・浮位で触れ、拍動のリズムが一定せず、按じると消えてしまうもの。

動脈

・脉の長さが非常に短く、関の一点に現れ、脉が速く、円滑に触れるもの。

牢脉

・沈脉あるいは伏脉のように沈んでいて、弦脉のように緊張していて、拍動が強く有力なもの。

★

時間のある時に、先生がたと練習させて頂いておりますが、ダメ出しやアドバイスを忘れない為に、”脉とり器”を自作しました。

脉診での悪い癖の再確認と、教えて頂いた事の癖をつけるために。

【参考文献】

『新版 東洋医学概論』医道の日本社

方剤学(1)

八法

『医学心悟』(程鍾齢)には「病の源を論ずれば、内傷外感の四字によりこれを括る。病の情を論ずれば、すなわち寒熱虚実表裏陰陽の八字をもってこれを統べる。しかして治病の方は、すなわちまた汗・和・下・消・吐・清・温・補の八法をもってこれを尽くす」とある。

温法

温法とは、温裏・散寒・回陽・通路などの効能により、寒邪を除き陽気を回復し経路を通じて、裏寒を解消する治法である。裏寒の成因には外感と内傷の別があり、外来の寒邪が裏に直中するか、陽気不足や誤治による陽気の損傷によって陰寒が内生する。このほか、裏寒には臓腑経絡という部位の違いがある。それゆえ、温法にも温中散寒・回腸救逆・温経散寒の別がある。

○温中散寒剤

中焦虚寒や中焦の裏寒に適用する。

脾胃の陽気が虚衰して、運化と昇陽が不足し、腹痛・腹満・食欲不振・口渇がない・下痢・悪心・嘔吐・舌苔が白滑・脈が沈細、沈遅などの症候がみられる。このほか外寒が中焦に直中して裏寒が生じることもあり、素体が陽気不足の場合に発症することが多い。

(01)理中丸《傷寒論》

(02)呉茱萸湯《傷寒論》

(03)小建中湯《傷寒論》

(04)大建中湯《金匱要略》

○回腸救逆剤

心腎の陽気衰弱による内外倶寒の陰寒証に適用し、陰寒内盛によって生じる陰盛格陽・戴陽などの真寒仮熱にも用いる。

陽気衰微の内外倶寒では、元気がない・四肢厥冷・畏寒・身体を縮めて寝る・不消化下痢・舌質が淡・脉が沈細、沈で無力などがみられる。悪化し、陽気が格拒されると、体表部の熱感・煩躁など格陽の症状や口渇・煩部紅潮など戴陽の症候があらわれ危急状態となる。

(01)四逆湯《傷寒論》

(02)参附湯《正体類要》

(03)回陽救急湯《傷寒六書》

(04)黒錫丹《和剤局方》

○温経散寒剤

陽気の不足や陰血不足で経脉に寒邪を受け、血の運行が阻滞された状態に用いる。

手足の抹消の冷えや肢体のしびれ痛み・脉が沈細などの症候がある。

(01)当帰四逆湯《傷寒論》

大建中湯(温中散寒剤)

〔主治〕

中焦陽虚・陰寒上逆

〔組成〕

蜀椒・乾姜・人参・膠飴

〔方意〕

急いで温中補虚・散寒降逆して止痛・止嘔する。

主薬は辛・大熱の蜀椒で、脾胃を温め散寒除湿・下気散結に働く。

大辛・大熱の乾姜は、温中散寒して中陽を振奮し、逆気を散じて止痛・止嘔する。

甘温補中の人参・膠飴は脾胃を補益して本治し、膠飴は緩急にも働く。

辛甘の薬物のみで中陽を温建し、補虚散寒の力は小建中湯より峻烈であるので「大建中湯」と名付けられる。

後天の本

脾と胃とはともに中焦にあり、脾は陰であり、胃は陽であるので、両者は表裏の関係にある。

胃は受納を担当し、脾は運化を担当し、互いに協力しあっている。

そのため、どちらかに病変が発生したときには、もう一方に害が及んでしまう。

したがって実際に脾胃の病変が起きた時には、水穀の受納・運化・配布機能の全てに渡って影響が現れる。

脾胃は気血を化生し、五臓六腑と体内外を潤して肌肉を満たし、四肢を壮健にするので、後天の本といわれる。

【参考文献】

『中医臨床のための方剤学』医歯薬出版株式会社

『中医病因病機学』東洋学術出版社