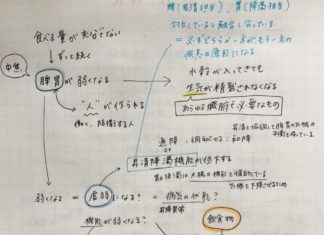

脾胃が弱くなる

食べる量が充分ではない状態が続くことによって

脾胃が弱くなる、とは?(→水穀が入ってきても生気が精製されなくなる)

=虚弱になる?ということ? =病気になる?→昇降異常?

=機能が弱くなる?

脾胃の機能の主なもの:「納運(受納機能/運化機能)」

運化:飲食物を消化し吸収する過程であり胃と小腸が関わる。

失調すると消化吸収が阻害され食欲不振になる。

受納:水穀を受け入れる場所。水穀を腐熟させ水穀の精微へと変化させる。

胃は水穀で満たされることから水穀の海と呼ばれる。

胃が受納できる⇒食欲がある、ということ。

教科書ではそれぞればらばらに習っていることも、実際には

同じ身体の中で起こっていることであって機能が対立し、融合し合っている、のは

脾胃だけでなく他の臓腑もそうなのかもしれないな、と思いました。

臓腑の生理や機能についてあやふやになっていることが沢山あると感じたので

しっかりと復習することにします。

病因について(2)

ようやく、一年生も終わりに近づいてきました。

この冬は、解剖学・生理学・栄養学で共通する機能を

多方面より勉強する時間を過ごしていました。

解剖学では腎臓そのものの構造。

生理学(動物)では蓄尿・排尿のメカニズム。

生理学(植物)では腎蔵に関係する内分泌(バゾプレッシン・アルデステロン)。

栄養学では高血圧とそれに対応する栄養素(塩分を控える)。

腎機能のフルコースでした。

東洋医学の病因について~

【外因】

・六淫(風、寒、暑、湿、燥、火)

・疫癘

人体が影響を受ける要素の一つについて黄帝内経の一節に出会いました。

特に外因と関係深い、地域の特徴や風俗習慣について。

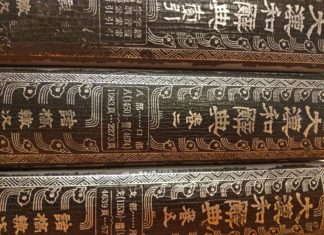

『素問』異法方宜論篇 第十二

黄帝問曰.醫之治病也.一病而治各不同.皆愈何也.

岐伯對曰.地勢使然也.

故東方之域.天地之所始生也.魚鹽之地.海濱傍水.其民食魚而嗜鹹.皆安其處.美其食.

魚者使人熱中.鹽者勝血.故其民皆黒色疏理.其病皆爲癰瘍.其治宜砭石.故砭石者.亦從東方來.

黄帝問いて曰く、

医の病を治するや、一病にして治

各々同じからざるに、皆癒ゆるは何ぞや?

岐伯答えて曰く、

地勢の然らしむるなり。

故に東方の域、天地の始めて生ずる所なり。魚塩の地、海浜にして水に傍う。

魚を食して鹹を噛む。皆其の処に安じ、其の食を美とす。

魚なる者は人をして熱中たらしめ、塩なる者は血に勝つ、故に其の民 皆黒色にして疏理なり。

其の病 皆癰瘍となる。其の治 砭石に宜し。故に砭石なる者は、亦た東方より来る。

また腎?かと・・

【五行】

・五味 酸、苦、甘 、辛、鹹

・五蔵 肝、心、脾 、肺、腎

・五時 春、夏、長夏、秋、冬

冬だから腎を勉強しろ。という事だったのでしょうか??(笑)

参考文献

『中医病因病機学』東洋学術出版社

『現代語訳 黄帝内経素問』東洋学術出版社

『新版 東洋医学概論』医道の日本社

稲垣英伸

張景岳曰、

明清時代、痰に関する研究は日増しに整備されていった。

張景岳は「痰には虚と実とがあり、・・・最良の治療は、痰を発生させない事である。これが天を補うということである。」

と述べている。(『中医病因病機学』第20章 痰飲病機)

気になりましたので備忘録として置いておきたいと思います。

先生方で『景岳全書』を購入するなら、”この出版社がおススメ”などあればご教授頂ければありがたく思います。

【参考文献】

『中医病因病機学』東洋学術出版社

保護中: 知り合いのおばちゃんとの会話

以前、僕は知的障害者授産施設で、生活支援員として、1年限定の約束で働いていた。

その時、その施設でボランティアで来ておられたおばちゃんと、先日、某所にて久々に会った。

ひさしぶり、からの挨拶で、その施設の現在のよもやま話に花が咲き、

「福祉なんてね、真面目な人間がやるもんじゃないよー」などと、ぶっちゃけトーク。

……

僕が鍼灸師の専門学校に通っていることを話すと、

「アンタまだモラトリアムかいね~」

と、呆れられながら、苦笑された。

しかしその後、別れ際、おばちゃんから言われたことに対して、背中に稲妻が走った。

「

鍼灸師なんてね、本来は目の見えない、視覚障害者のための職業だったのよ!

アンタは【晴眼者】なんだから、しっかり勉強せな、アカンよ!!

」

確かにはっきり、【晴眼者】という単語を飛び出してきたことに対して、僕は瞬時に、おばちゃんの博識さと、己自身の甘さを痛感させられた。

そうだった。

学校に入る前、かなり入念に、自分なりに、業界のリサーチをしていたつもりだった。

そこで異口同音に言われたことは、

「鍼灸学校なんてどこに行ってもおんなじ。国家試験なんて簡単だし。免許をとってからの勉強のほうが遥かに大事だよ。」

と。

しかし、ある意味、自分が視覚障害者の職業を、奪っているのではないか、という認識や自覚はなかった。

もう少し、ヒリヒリした感覚を持って、学業に臨もう。

そう思わされた。

オバちゃんには感謝してる。

客氣の”客”

景岳全書 伝忠録

夏月伏陰續論

『主氣と異なるものとして、客氣がある。天は五氣を周らし、地は六氣を備えている。・・

・・この客氣は冬であろうと夏であろうと、その季節とは異なる氣を引き起こして、人々を病気にさせる氣である。・・』

『夏期になると陰気は伏して内にある。これは本来、天地の間における陰陽消長の理である。・・』

の冒頭から始まるこの篇ですが、

朱丹溪との陰陽の考え方の違いを解説し、張景岳の持論を展開している章になります。

この章を咀嚼した内容は別の機会に上げさせて頂くとして、

ときおり出てくる”客”が気になりましたので、調べてみる事としました。

【客氣(かくき)】

1⃣一時のから元気。血氣の勇。假(仮)勇。

2⃣其の歳の運を動かす外部から來る運気。主気に對(対)していふ。

客

①よせる。よる。身を寄せる。

②まらうど(客人)。主の對。

③上客。一座の尊敬する人。

④かかり人。

⑤外來人。

⑥あひて。

⑦たびびと。

⑧たび。

⑨居處(いどころ)の定まらない者。

⑩人。士。

⑪とくい。得意。顧客。

⑫來しかた(過ぎ去った時)。過去

⑬姓。

この夏月伏陰續論の客氣に関していえば、主たる氣とは別の

「病をもたらす得体の知れない氣」といったところでしょうか。

景岳全書の後の章、「命門余義」の中には

『・・三焦の客熱として邪火がある場合も火が原因となっているのであり、・・』

とあります。この客熱もまた、主体の火化とは異質の火に感じられます。

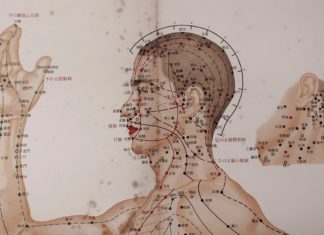

經穴では、

小陽胆経の經穴で上関穴を別名:客主人といいますが、この場合は

「頬骨弓を挟んだ、下関穴の相手方」という意味として、鍼灸学校で教えて頂きました。

その意味合いだけなのかどうか、今後の新たな発見を目指したいと思います。

【参考文献】

『大漢和辞典』大修館書店

『新版 経絡経穴概論』医道の日本社

『現代語訳 景岳全書 伝忠録』たにぐち書店

五行大義(1)

第二辨體性

體者以形質爲名。性者以功用爲義。以五行體性資益萬物。故合而辨之。

木居少陽之位、春氣和、煦温柔弱。火伏其中。故木以溫柔爲體、曲直爲性。

火居大陽之位、炎熾赫烈。故火以明熱爲體炎上爲性。

土在四時之中、處季夏之末。陽衰陰長。居位之中、總於四行、積塵成實。

積則有間。有間故含容。成實故能持。故土以含散持實爲體、稼穡爲性。

金居少陽之位。西方成物之所。物成則凝强。少陽則淸冷。故金以强冷爲體、従革爲性。

水以寒虛爲體。潤下爲性。

洪範云、木曰曲直、火曰炎上、土曰稼穡、金曰従革、水曰潤下。是其性也。

淮南子云、天地之襲精爲陰陽。陰陽之専精爲四時、四時之散精爲萬物。

積陰之寒氣、反者爲水、積陽之熱氣、反者爲火。

水雖陰物、陽在其内。故水體内明。

火雖陽物、陰在其内。故火體内暗。

木爲少陽、其體亦含陰氣。故空虛、外有花葉。敷榮可觀。

金爲少陰、其體剛利、殺性在外、内亦光明可照。

土苞四德。故其體能兼虛實。

体は形式を以て名となす。性は、功用を以て義となす。

五行の体性を以て、万物を資益す。故に合してこれを弁ず。

木は少陽の位に居り、春氣和し、煦温にして柔弱なり。

火その中に伏す。故に木は、温柔を以て体となし、曲直を性となす。

火は大陽の位に居り、炎熾にして赫烈なり。

故に火は、明熱を以て体となし、炎上を性となす。

土は四時の中に在り、季夏の末に処り、陽衰へ陰長ず。

位の中に在り、四行を総じ、塵を積みて実を成す。積れば則ち間あり。

間あり、故に容を含む。実を成す、故に能く持す。

故に土は、含散・持実を以て体となすし、稼穡を性となす。

金は、少陽の位に居る。四方は物を成すのところ。物成れば、則ち凝強す。

少陽は則ち清冷なり。故に金は、強冷を以て体となし、従革を性となす。

水は、寒虚を以て体となし、潤下を性となす。

洪範に云う、木に曲直といい、火に炎上といい、土に稼穡といい、

金に従革といい、水に潤下というと。これその性なり。

淮南子に云う、天地の襲精は陰陽となり、陰陽の専精は四時となり、四時の散精は万物となる。

積陰の寒気、反する者を水となし、積陽の熱気、反する者を火となす。

水は陰物と雖も、陽その内に在り。故に水の体は内明らかなり。

火は陽物と雖も、陰その内に在り。故に火の体は内暗し。

木は、少陽たり。その体、また陰気を含む。故に内空虚にして、外花葉あり。敷栄して観るべし。

金は少陽たり。その体剛利にして、殺生外に在り、内また光明ありて照すべし。

【参考文献】

『五行大義』明德出版社

始めまして、のご挨拶。

徒然なるままに、日暮らし、キーボードに向かいて、心にうつりゆくよしなしごとを、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ。

……

始めまして。

某所にて、鍼灸学校での2年生をさせていただいております、仁と申します。

この度、ご縁があり、一鍼堂さまの東洋医学研究所で学生Blogを書かせていただくこととなりました。年齢は三十路半ば過ぎ、独身男性とだけ……

私は2005年、メンタルや睡眠の不調をきっかけに鍼灸に出会い、それから寛解やぶり返しを繰り返しつつ、徐々に良くなってきていき、定期メンテナンスの意味も込めて、鍼灸の患者を13年ほどやってます。

また、その間、色々な鍼灸院を渡り歩き、一般患者向けの東洋医学の勉強会にも参加させていただいたことがあります。

なので、私の心身の中において、東洋医学については、偏った思想・知ったかぶりの姿勢が根深く存在します。

ひょんなことから、東洋医学をやる鍼灸師となろうと決意したものの、その偏った「どうしょうもない、もう一人の自分」と格闘している真っ最中です。

東洋医学の鍼灸医術は、他の医療職とは違うベクトルの勉強方法……中国を始めとした他国の文献(をベースにした日本製の教科書)をチェックし、それだけでなく、自分の感性、五感を研ぎ澄ます訓練・稽古を、心身にインストールしつづけなければなりません。

……

要は、「ショッカーに誘拐されて、現在進行形で改造手術を受けさせられてる、昭和の仮面ライダー」の【候補生】といったところでしょうか。

※適切な例えかどうかはさておき……

その【候補生】が、

★「イーッ!」と叫んで騒ぐだけの「単なる戦闘員」という名の【モブキャラ】で終わるのか。

★毎週、仮面ライダーに殺られる、気持ち悪いデザインの「怪人」という名の【当て馬】で終わるのか。

それとも…………

★「そこ」から逃げて、普通の人間には戻れない悲壮感を持ちながらも、腹を括って覚悟を決めて、【仮面ライダー】として生きていくのか。

正直、自分自身、全く自信がありません。

でも、乗りかかった船です。やれるだけやってみます。

……

現在は、一鍼堂さまにおける、林院長の治療や先生方の勉強会や、各種鍼灸勉強会に参加させていただきつつ、また、学校で学んだことを活かし、試行錯誤・悪戦苦闘しながら、自分自身や家族・親族の病気・不調・不定愁訴を治療をしています。

※人体実験……

それらの経験を生かして、中間目標としては、猛烈に高難易度になった、2020年度のはり師・きゅう師の国家試験の合格と、

それを通過点とし、さらには、2025年までには社会福祉士や精神保健福祉士も取得したいなと考えております。

(社会福祉士は2017年1月の国試で2点たりず、不合格……いつかはリベンジしたい。)

また、将来的には、

・自閉症スペクトラム障害や発達障害、精神疾患や睡眠障害などの、いわゆる「気の病」に強い鍼灸師になれないか?

・鍼灸・福祉・合気道を三位一体で組み合わせた、統合療育院ができないか?

との漠然としたコンセプトと方向性を持ちながら、日々、基礎研究に励む毎日です。

…………

Blog記事のポリシーは、「Keep it rockin'!!」でいきます。

ですが、くれぐれも、「深夜に書いたラブレター」な記事を乱発する口先だけ人間にならないように、林先生はじめ、一鍼堂の先生方、諸先輩方、また読者の皆々様からのご指導ご鞭撻のほど、切によろしくお願いします。

異名同穴②

経穴名は古い伝承から生まれたものであるが、

明らかにもともと異なった名称があったものと、伝承中に誤って伝えられたものなど、

成書によっていくつかの異なった名称が記載されている。

②2つの異名のあるもの

穴名 異名

淵液穴 : 腋門穴、泉液穴

温溜穴 : 逆注穴、蛇頭穴

顴髎穴 : 兌骨穴、権髎穴

侠谿穴 : 夾谿穴、侠谿穴

帰来穴 : 谿穴、谿谷穴

金門穴 : 関梁穴、梁関穴

気穴穴 : 胞門穴、子戸穴

魚際穴 : 鬼心穴、太淵穴

瘈脉穴 : 資脈穴、体脉穴

懸顱穴 : 髄孔穴、米噛穴

血海穴 : 百虫窠穴、血郄穴

欠盆穴 : 天蓋穴、尺蓋穴

下巨虚穴 : 巨虚上廉穴、下廉穴

三間穴 : 少谷穴、小谷穴

四満穴 : 臓腑穴、髄中穴

申脈穴 : 陽蹻穴、鬼路穴

少衝穴 : 経始穴、少冲穴

尺沢穴 : 鬼受穴、鬼堂穴

絲竹空穴 : 巨髎穴、目髎穴

承泣穴 : 谿穴、面髎穴

少海穴 : 曲節穴、合水穴

日月穴 : 胆募穴、神光穴

二間穴 : 間谷穴、周谷穴

衝陽穴 : 会原穴、会湧穴

承筋穴 : 腨腸穴、直腸穴

水突穴 : 水門穴、水天穴

石関穴 : 石闕穴、右関穴

太衝穴 : 大沖穴、太沖穴

大赫穴 : 陰維穴、陰関穴

大敦穴 : 水泉穴、大順穴

肘髎穴 : 肘尖穴、肘窌穴

築賓穴 : 腿肚穴、腨腸穴

中都穴 : 中郄穴、太陰穴

聴宮穴 : 多所門穴、窓籠穴

天窓穴 : 窓籠穴、窓聾穴

天泉穴 : 天温穴、天湿穴

飛陽穴 : 厥陽穴、飛揚穴

然谷穴 : 然骨穴、龍淵穴

臂臑穴 : 頭衝穴、頸衝穴

伏兎穴 : 外勾穴、外丘穴

跗陽穴 : 附陽穴、付陽穴

陽交穴 : 別陽穴、足髎穴

陽谿穴 : 中魁穴、陽渓穴

廉泉穴 : 本池穴、舌本穴

漏谷穴 : 本陰絡穴、陰経穴

【参考文献】

『鍼灸医学事典』医道の日本社

『新版 経絡経穴概論』医道の日本社

『大漢和辞典』大修館書店

肺、金、従革、皮毛、鬼

『五行大義』

金曰従革。従革者革更也。範而更。形革成器也。

西方物既成殺気之盛。

金に従革と曰ふ。従革とは、革は更なり。範に従いて更まる。形革まりて器を成すなり。

西方の物、既に成りて、殺気の盛んなるなり。

『京都薬用植物園の麻黄』より、解表薬から肺系へと探求をしております。

『肺』

五行においては金。

五体としては皮毛。

五性としては従革。

皮毛は”外からのシールド”とだけに、囚われていたように思います。

肺の宣発作用に注目して、粛降作用を見逃していたようにも思え、臓腑の作用を再確認しなくてはと気づかせて頂きました。

また、『五行大義』より

”(皮毛という)大きな袋があるから(臓腑という)中身を沢山詰め込める”

という”器”の機能もあるのだと教えられたように思います。

肺經の經穴では別名に気になるところがあり、繋がりを求めたいと思います。

『手の太陰肺經』

井木穴 ”小商” 別名:鬼信

原穴 ”太淵” 別名:鬼心

合水穴 ”尺沢” 別名:鬼受、鬼堂

(別名の”鬼”が気になって調べていますが、根拠には辿り着かずに探求を継続中。)

『大漢和辞典』

【鬼】

、、人が死ねば心思をつかさどる魂は天にのぼって神となり、形體は地に歸り、形體の主宰である魄は鬼となる。

[説文]鬼、人所歸爲鬼、从儿、田象鬼頭从厶、鬼陰⽓賊害、故从厶。

陰気と肺、金、従革、皮毛、鬼について共通項を見出せそうで、未だ掴めておりませんが、

今後も探求を深めていきたいと思います。

【参考文献】

『五行大義』明徳出版社

『大漢和辞典』大修館書店

『臨床経穴学』東洋学術出版社

『新版 経絡経穴概論』医道の日本社

肺は気を主り、呼吸を司る

今回はあらためて、五臓の肺が司る

呼吸についてまとめてみました。

肺は気を主り、呼吸を司る といわれています。

肺は呼吸を通して、清気を取り入れる。

清気をもとに宗気・営気・衛気などが生成される。

また、清気は体の上部へ送られて、視覚・聴覚・嗅覚・発生などを正常に保つ。

連続する呼吸運動が、全身の気を動かす原動力となる。

気を上へ、外へ動かす。気を下へ、内へ動かす。(宣発と粛降)

そうして気の運行の中心を担う。

気と共に、全身をめぐる脈に気血が通され、(肺は百脈を朝す)

津液の運行が支えられる。(水道を通暢する)

当然人のいちばん身近に在って、

健康なときは特に意識することも少なく静かで、

裏では人体(心も)を成り立たせる根元的な働きを担う。

そして、そこにバランスしていること。

検討するほどますます面白さを感じるところだと再認識しました。

____________________________________________

【参考文献】

『中医学ってなんだろう』東洋学術出版社