服薬

自分の体で薬を色々試している。

この前、ある薬を服用してすぐに先週刺した箇所周辺に反応があった。

しかし長続きせず。

瀉法の薬だから当然か。

一過性の反応もあるものだと感じた。

動き方として面白いものがあるので、この薬の反応はまた追っていきたい。

しかし一般的に漢方薬はゆっくり効くというけど、実際はそんなにゆっくりでもないよなと感じます。

フロー状態

フロー状態とは深く集中して周りが見えなくなるほど没頭した状態を言うらしいです。

このフロー状態に入っている時は、感情や思考が生じにくい。

イライラ・焦り・がっかりなどのストレスに通じる感情が生じにくく、日頃の心の奥底にある気になっていることも一旦忘れられる利点があります。

なのでフロー状態を終えた後は、気分が良くなって、ストレスが軽減されます。

実際にフロー状態の時に、血液を採取してみると血中にドパミンやオキシトシン、セロトニンなどの幸せホルモンが増えることがわかっているとのことです。

代表的な幸せホルモン

エンドルフィン→高揚感・満足感・幸福感を高める

オキシトシン→愛情を形成、心に安らぎをもたらす

ドパミン→達成感・爽快感・集中力を引き出す

セロトニン→精神を安定、不安・ストレスを和らげる

〜NHK きょうの健康より〜

いかに日常的にフロー状態に入る頻度を高めるかが、心の安定や幸せ度を高める鍵になりそうです。

一番手っ取り早いのは、好きなことをすることでしょう。

好きな本や漫画を読む

好きなドラマや映画を観る

ネットサーフィン、ネットショッピング

友達とのおしゃべりなどもいいと思います。

私の友達はストレスが溜まると料理をするそうです。料理をしている時はその他のことは忘れ、心が整理され、気分がスッキリすると言います。同じ意味で掃除をする友達もいます。

家事がストレス解消になるなんて羨ましいです。

そうでなくても日常的にできるアイテムがいくつかあると便利ですね。

ただひとつ気をつけないといけないのは、長時間しない方がいいみたいです。1時間以内がベストなようです。集中度が切れるとかえってストレスになってしまうみたいです。

舌の考察 2023/11/1

ポッテリしていて、歯根があるが、張りがあり、少しの気虚と気滞水滞を感じる。

舌苔 白 厚

舌質 淡紅

舌裏 まだら

白いところと赤いところがまだらになっている。精血の枯れはないが、気血の充実度が足りない感じがする。

歯痕あり

舌体が浮腫んでいるが、痩せ感も感じる。気血の枯れなのか。

舌質 どちらかと言うと淡白傾向

充実度が低い。

小さい点刺が舌尖から舌辺などわりと見られる、赤味はキツくない。

うつ熱的なものが気血を消耗しているのか。

舌苔

きめ細かいが、べっとりしている。中央から奥は黄膩苔。長年の湿邪の停滞を思わせる。

火の神様

コロナ禍になった頃から、時間を見つけては山歩きに行くようになりました。

私にとって山を歩く事はいろいろ得るものがあります。自然の領域に入る事で何となく心が癒されたり、その時の季節を強く感じることができますし、家に帰ってきた時にクタクタになりながらもある種の達成感をを得ることもできます。

今回は日頃からの運動不足の解消と、下半身を鍛える事が目的の一つです。私が行く山道はそれなりに舗装はされていますが、足元がでこぼこしていて、当然坂道や下り坂だったり、いろんな形の道があるので、身体を上手く使わないと転んだり滑ったりもしないとも限りません。それも山を楽しむ醍醐味です。

疲れにくい歩き方というのが、身体のどこに重心を置くかという事にもつながっているように思います。だんだん山歩きに慣れてくることができたら、身体の使い方も上手くなるのではないかと思っています。

今日は嵐山の方にある愛宕山に行きました。山頂には愛宕神社があり、火伏せ、防火に霊験のある神社として知られています。

今回で3度目の参拝になりますが、なかなか登りがきつく、階段が多い参道なので、毎回登りが多い前半は来てしまった事に後悔します。やはり今回もそんな気分にさせられました。

そんな道ですが、小さなお子様を含む家族連れやご年配の方々なども登っています。

そういう光景を見ては励まされ、なんとか登りきりました。

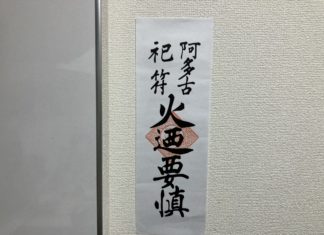

そして神社に到着し、「火迺要慎(ひのようじん)」と書かれたお札を無事授かることができました。

また来年まで自宅の台所に新しいこのお札を貼っておきます。

知らず知らず

加味平胃散を飲んでいると調子が良い人の足を触らせてもらいました。

その人は普段から腐膩がたくさん付く人で、酷い時は口を開けると唾液粘性を帯びているからか糸を引く時もあった。

食事も過剰摂取気味で、脈をとると滑が顕著。

朝、腹痛が起こる事があるらしい。

腸鳴があり、食事量を減らせばゲップが無くなる。

お腹、背中は触れませんでしたが、服の上からでも何となく胃の隆起がわかる。

話を聞くと天枢あたりに痛みが走る事があるらしい。

足を触らせて頂くと右の上巨虚がパンパンで左は色が変わっていた。

下合穴は診断、治療に使えるらしいので刺してみるとどうなるか気になるところでした。

また、穴性学の本では天枢と同時に使われる事もあるが、天枢は大腸の募穴でもある。

どちらも大腸の状態が反映されやすいのかな。

しかし知らず知らず胃腸にバイアスがかかりすぎているなぁ。

初診では広くみようとしたはずなのに、いつの間にか細部に引きずり込まれている。

完全に整体観念の欠如です。

もっときちんと向き合わなくてはいけない。

刺したり刺されたり

中都

自分の身体で実験しました。

最初ただでさえテスト前で好調って状態でない状態からコーヒーを飲む。

案の定、軽い胸脇苦満が起こり、脈と太衝の状態も変化した。

じゃあ変化を追おうと思って気になった穴の中都を刺してみた。

脈、症状、精神状態の一定の変化は見られた。

一時的な変化かもしれないし色々見ていきたい。

実技で

自分の弱点なのかどうかわからないけど、大腸兪を刺されたら絶望的に体調が悪くなる。

ただ悪くなる中でも勉強できるものがあるので変化を追う。

一番顕著に感じた事は気持ちの変化。

肺と表裏関係である大腸兪を刺したからか、憂が出てくる。

疲れて喋る気にもならないし、授業も聞いてられない。

「気を損なった」という感覚が近いと思います。

休憩中に顔色をみると、いつもより暗く感じる。

脈をみると幅はなく、力も弱くなっていた。

腹診でこの前教わった場所にも変化がありました。

膀胱経なので腎にも影響があったのかな。

追記

立ちくらみも起こった。

腎虛の眩暈でしょうか。

今の状態

頭でっかちの石頭でありのままを受け入れることができない大馬鹿者。

そんな表現が今の自分に相応しい。

起きた現象に対して拾って集めた記憶にあるものを当てはめて喜んで…

そんな状態でそこに先入観無しで向き合えるのか。

そもそもそんな状態でありのまま受け取れているとでも思っているのか。

都合のいい部分だけ捉えて形を変えて頭に入れていないか。

こんな事をやっていたら全ての現象に申し訳ない気持ちになる。

人に対してもそう。

向き合うための準備が出来ていない。

もっと素直に、正直に生きたい。

こんなんじゃ薄っぺらい言葉しか吐けないし、行き着く先は量産型の人間。

変えないと話にならない。

今のところ対策として、朝起きた時に今起きている現象をそのまま受けとることを意識して(意識せず)、感じたことをノートに書き留めてみています。

単純化など

単純化

ありがたい事に最近色々やることをやらせて頂いている。

すると色んな余計なものが入りにくくなってきた。

余裕が無くなるとミスを起こしてしまう傾向は相変わらずですが、そうならない様に自分をコントロールしていきたい。

やるべき事に向き合ってさっさとクリアしていく。

そのためにも自分の中で色々単純化させていく必要あり。

バイアスを取っ払う。

治療にも繋がる。

批判的思考

自分は裏が見えていない事が多々ある。

何か形を受け取ったものも、内包されるものが違っている事がある。

その違和感に気付けるか。

先に起こるものへヒントが隠されている事もある。

思い返せばでは遅い。

ある種の健全な疑う心も必要。

清濁全て飲み込める様に。

それを瞬間に判断できる様に色々経験を積む必要あり。

繕うな

良いものを作ろうとした時、そこへ自分がどの程度関わる事が良いか。

まだ配分が上手くいっていない。

目的の達成のためにどうすればいいか。

人を信じてお任せするところはする。

お任せして良いかわからないなら相談する。

そこを任せられないのもある種のエゴ。

自分の弱さ。

人と向き合う

どんな忙しかろうが寺子屋の時にお身体を貸して頂いている患者さんにきちんとで向き合う。

向き合い方が全然足りない。

患者さんに限らず、大切にすべき人たち全員に言える話だと思う。

となって来ると相手への話。

本質的に大切なのは相手の事をどれだけ考えれるか。

良い面も悪い面も向き合う。

というか善悪なんてないから。

それがどの様な現れ方をするかというだけ。

わかっていたら躱せるものも増えてくる。

学ぶ事

耳障りの良い言葉、その時自分に合うと思っているものが自分の為になる訳ではなく、辛い経験も絶対に必要。

どんな状況でもそこから学ばなければいけない。

自分の周りに現れた現象には全て意味があると思う。

鍼灸師として生きようと考えているのなら出される答えは普通のものとは違うと思う。

それを学べたのは誰のお陰か。

ちゃんと考えれば分かる。

この経験を無駄にしないことが唯一できる恩返しだと思う。

とても価値のある大きいものを与えて頂いた気がします。

心に汗をかくと涙が出る

私はいつも電車で通勤しています。

先日、朝の通勤時に本を読んでいたら、たまたま文章の感動シーンとぶつかってしまい、不覚にも涙と鼻水でデロデロになってしまいました。

この頃はコロナ禍で常時マスクをしているので、鼻水はあからさまに見えずに済んで助かりましたが、マスクの中はひどい状態でした(笑)

その時、何故急にさっきまで何ともなかったのに、一瞬で涙と鼻水が溢れるんだろうと不思議に思い、ちょっと考えてみることにしました。

涙と鼻水(涕)

五行色体表で考えると

木と金→肝と肺→魂と魄

もしかすると感動などで心(神)が乱れて正常心を保てなくなるのを防ぐため、魂と魄が代わりにその感情を浄化させるために涙や鼻水として体外へ排出するのではないかと考えました。

七情が臓気を損傷し、心神が乱され、異常反応が現れれば、それとともに魂病が出現する。魂魄は依存し合い、分離することができないので、また両者の異常が同時に存在することがよくある。〜中医病因病機学〜

という一文を見つけました。やはり涙と鼻水はセットになりやすい、切っては切れない関係のようです。