体表観察メモ

9月27日 晴れ

たしか先週末はまだ日中に暑ささえ感じていた筈が

もうすっかり秋らしく夕暮れ時には肌寒さを覚えた。

切経の練習で自分の下肢に感じるはっきりとした冷え感にはっとする。

夏場にはどんな感じだったのか、少し前のことなのに思い出せない

のが惜しい。左足での冷えがより強い。

ひだりに顕著な前脛骨筋部の過度な膨らみとのつながりは?

気になるところに鍼を置いてみる。左膝関

膝と足首、足部に感じる冷え。この時期にこの程度の強い冷えは、

上肢との落差は、どうなのか。体調が変わった時にどう変化していくのか。

備忘録として記録

肺、金、従革、皮毛、鬼

『五行大義』

金曰従革。従革者革更也。範而更。形革成器也。

西方物既成殺気之盛。

金に従革と曰ふ。従革とは、革は更なり。範に従いて更まる。形革まりて器を成すなり。

西方の物、既に成りて、殺気の盛んなるなり。

『京都薬用植物園の麻黄』より、解表薬から肺系へと探求をしております。

『肺』

五行においては金。

五体としては皮毛。

五性としては従革。

皮毛は”外からのシールド”とだけに、囚われていたように思います。

肺の宣発作用に注目して、粛降作用を見逃していたようにも思え、臓腑の作用を再確認しなくてはと気づかせて頂きました。

また、『五行大義』より

”(皮毛という)大きな袋があるから(臓腑という)中身を沢山詰め込める”

という”器”の機能もあるのだと教えられたように思います。

肺經の經穴では別名に気になるところがあり、繋がりを求めたいと思います。

『手の太陰肺經』

井木穴 ”小商” 別名:鬼信

原穴 ”太淵” 別名:鬼心

合水穴 ”尺沢” 別名:鬼受、鬼堂

(別名の”鬼”が気になって調べていますが、根拠には辿り着かずに探求を継続中。)

『大漢和辞典』

【鬼】

、、人が死ねば心思をつかさどる魂は天にのぼって神となり、形體は地に歸り、形體の主宰である魄は鬼となる。

[説文]鬼、人所歸爲鬼、从儿、田象鬼頭从厶、鬼陰⽓賊害、故从厶。

陰気と肺、金、従革、皮毛、鬼について共通項を見出せそうで、未だ掴めておりませんが、

今後も探求を深めていきたいと思います。

【参考文献】

『五行大義』明徳出版社

『大漢和辞典』大修館書店

『臨床経穴学』東洋学術出版社

『新版 経絡経穴概論』医道の日本社

勉強会

勉強会の症例検討にて。

複数の症状に関連している臓腑の候補は出てきても、バランスを見ながらどこから治療を組立てるか。

話を聞けば聞くほど、治療も必要だけど、生活スタイルも見直さないといけないだろうなぁ…(でも、深く介入できる人なのか、距離感も大切)

ただその気力も今はなさそうだから、どこを動かせばいいのか。

何を主に、何を従にするか。

戦法のようで、ずっと考えています。

人それぞれ心も体、生活スタイル全て違うし、同じ手では通用しないと思います。

複数の方法を立てて、状態を見ながら良い選択肢を見つけていくこと。

自分と重なる症例だと、ついつい主観的になってしまう癖を改めないといけません。

溝か裂か

「舌正中溝のみに溝があるものは正常、舌正中溝以外の部位に溝や裂け目が見られる際に裂紋舌とする。」

と教科書にある。

では、正中上に一部分、ビリっと破けたような、正中溝より横幅が大きいものはどう見立てたらよいのだろうか。

教科書的には裂紋舌と呼ばないが、「溝」より「裂」の表現に近いと思う。

舌診の本では、裂紋舌の写真は、亀裂が無数に走る物が掲載されていることが多いが、そればかりではないのかもしれない。

■ 文献引用『新版 東洋医学概論』第6版 p.208,公益社団法人 東洋療法学校協会 編,教科書検討小委員会 著

心血虚証

心の血不足によって血脈が空虚になり、身体を滋養することができなくなる。

心血が不足すれば「神」にも影響が出る。

思慮過多、心労過多、目の使い過ぎ、血の生成不足(脾胃の失調からくる)などが原因。

心悸、怔忡、胸悶、眩暈、健忘、不眠多夢、顔面蒼白などの症状が現れる。

心血虚が痩せやすいのは、脾胃からの影響を受けて血の生成不足が起こり、

身体が栄養を吸収できないため。(舌もやせてくる)

心血が不足し、神を滋養できなくなると落ち着かなくなり、不安になる、心悸怔忡がおこる。

(眩暈や健忘が現れるのは血が少なくなり、髄海を養えないため)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -...

夙川にて

図書館、公民館など、外で勉強する事が殆どです。

好きな場所で、夙川沿いの静かなところに”西宮市立中央図書館”があります。

休憩に川沿いで新鮮な空気を吸うのですが、ふと思い出した事がありましたので。

以前に、六甲山からの鉄砲水で犠牲者が出たことがありました。

その時に『山上が曇れば大蛇が通る』という伝承を知ります。

古人が鉄砲水を大蛇に例えて後世に伝えやすくしたのだと思います。

それをきっかけとして、スサノオノミコトがヤマタノオロチ退治を

”治水対策の比喩”であるとの仮説にも出会う事になりました。

クラスメイトが話の中で「東洋医学=スピリチュアル」との認識に違和感を覚えたのを覚えています。

東洋医学を学ぶという事は災害の地に建つ石碑のように、

古人が未来へ向けた思いに耳を傾ける事のように思います。

とか、思い出しながら国家試験に向けての勉強の年末です。

舌診(07)

受付のNさんに舌の研究の為にご協力頂きました。

即答にて快諾いただける皆さんに感謝しております。

表

裏

舌質

舌色:淡紅舌

舌形:嫰・胖大・点刺

舌苔

苔色:白黄苔

苔質:全体・薄苔

全体的に苔が少なく薄いのと、舌尖・舌辺に対しての点刺がみられる。

それより、各所に少なからず熱化の可能性をみます。

舌の出し方に力が無いように思える。

舌裏を観るときに舌の薄さが気になる。

舌態の力なき姿と薄さより生気の弱りを感じます。

臓腑配当は控え、舌象に注視し経過を観察したいと思います。

脈診(03)

S.T先生 より四診について教授を受ける。

四診をさせて頂いた、ある患者さんの尺位の洪脉は不可欠な情報であるとの事。

そこで『中医脉学と瀕湖脉学』(たにぐち書店)を読んでみる。

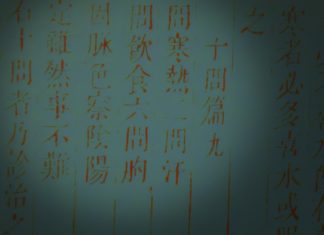

瀕湖脈学七言訣(十一、洪脈)

寸洪在左主心診、

右寸洪時肺不堪。

肝火胃虚関内察、

腎虚陰火尺中看。

寸に洪あり 左心診を主る、

右寸洪の時 肺たえざる。

肝火、胃虚 関内を察し、

腎虚、陰火 尺中を看る。

この「洪脉=大脉」が発生する病機が重要なのかと思います。

【参考文献】

『中医脉学と瀕湖脉学』(株)谷口書店

学校の実技の時間で

授業で、あるテーマのもと、足部、腰部、腹部のツボにお灸を据えることに。

足部で太渓、水泉、復溜との指示だったけど

若干変更してクラスメイトの足で冷えが気になるところにやってると

先生から、場所が違う、(実際にやっていたツボが)陽経だからお灸は駄目、

との指摘をいただく。

陽経だから、とだけの説明では言葉が足らない・・

消化するまでに少し時間がかかったけど、

指導の仕方にも色々あるのだなと考えることにしたら、

いま与えてもらっている環境について違う角度で見れることに気づく。

いよいよ週にひとコマだけになってしまった実技の時間を

次に活かせるように。

五行大義(07)

昔、バイクに乗っておりました。

ビンテージなスタイルを好んで、トライアンフとかノートンとかに憧れておりました。

空冷の単気筒が、エンジンの状態も分かりやすくて好きなのですが、

冬ですと、エンジンが大気で冷えるのと、インテークエアが冷たく燃焼が好調なので、

私は「バイクの最適な季節は冬だ」と考えておりました。

(冷たい空気がエンジンに良い理由は”空気の密度が高い”とか”酸素濃度が高い”とかあるようです。)

五行大義の中、

『少陰則淸冷。故金以强冷爲體、従革爲性。』とあり、

金については冷たいことの優位性を説いてるように思います。

私たちが日々取り込む空気なり飲食なりが、過度に温度が高かったり低かったり、、

東洋医学を考える上でも、重要なのかもしれません。

第二辯體性

つまり形体と性質について

體者以形質爲名。性者以功用爲義。

五行體性、資益萬物。故合而辯之。

木居少陽之位、春氣和、煦溫柔弱。火伏其中。

故木以溫柔爲體、曲直爲性。

火居大陽之位、炎熾赫烈。

故火以明熱爲體、炎上爲性。

土在四時之中、處季夏之末。陽衰陰長。

居位之中、總於四行、積塵成實。

積則有間。有間故含容。成實故能持。故土以含散持實爲體、稼穡爲性。

金居少陰之位。西方成物之所。物成則凝强。

少陰則淸冷。故金以强冷爲體、従革爲性。

水以寒虛爲體。潤下爲性。

洪範云、木曰曲直、火曰炎上、土日稼穡、金曰従革、水曰潤下。

是其性也。

体なるもの形質をもって名となす。性なるもの功用をもって義となす。

五行の体制、万物を資益す。故に合してこれを弁ず。

木は少陽の位にあり、春気 和し、煦温し柔弱する。火はその中に伏す。

ゆえに木は温柔をもって体となし、曲直を性となす。

火は大陽の位にあり、炎熾し赫烈する。

ゆえに火は明熱をもって体となし、炎上を性となす。

土は四時の中にあり、季夏の末のところ。陽は衰し陰は長ず。

位の中にあり、四行を総じ、塵を積もりて実をなす。

積もれば則ち間を有す。間がるがゆえに容を含む。実をなすがゆえに持も能う。

ゆえに土は含散・持實をもって体をなし、稼穡を性となす。

金は少陰の位にあり。西方は物を成すところ。物を成せば則ち凝強す。

少陰は則ち清冷なり。故に金は強冷をもって体となし、従革を性となす。

水は寒虚をもって体となす。潤下を性となす。

洪範云、木は曲直といい、火は炎上といい、土は稼穡といい、金は従革といい、水は潤下という。

これはその性なり。

【参考文献】

『五行大義』株式会社 明德出版社