先ずは基礎から

ほぼ10年ぶりに東洋医学の基礎理論の本を開いてみました。

結構忘れています。

東洋医学、特に中医学の言い回しって独特ですよね。元々が中国語の表現からの解釈になるせいもあるんだと思いますが、それが余計に理解するのを困難にさせます。

例えば

肝についての記載

陰を体とし、陽を用とす (基礎中医学 神戸中医学研究会 p45参照)

なんのこっちゃです。抽象的すぎて困ります。もっとハッキリ具体的に書いて欲しいものです(笑)

柔肝という文字もよく見ます。

肝の陰血を補うことで、肝陽を調整する治法

肝の陰血をもとに陽気が作動(陰を体とし、陽を用とす)し、肝陰の柔潤によって肝陽の剛強を抑制し、和らげている。 (基礎中医学 神戸中医学研究会 p46参照)

肝陰がなくなると柔→剛強に変貌するとあります。何だか物騒なことになりそうです。

そういえばC型肝炎の治療にインターフェロン療法が行われますが、昔に医療の現場で聞いたことがあります。治療を受けている患者さんの性格がだんだん変貌するそうです。怒りっぽくなったり、抑鬱症状が出たり、そうなると家族は大変なようで、そういう症状が強いと治療を一旦中断することも多いそうです。もしかしたら東洋医学的に考えてみると、インターフェロンによって肝陰が傷つけられてしまうのかもしれません。

目線

目の前の現象に簡単に目が眩むのは、問診で聞きとった患者の言葉に一喜一憂するのと同じで目線に確固たる軸がないためだと知る。患者の先週と異なって冷え切った(そう表現してしまうことも含まれる)腹部に触れて、捉えやすい冷えの情報の向こうに別の情報を察知できずにいる。同じ腹部を診た先輩がまったく別の点で着目、記したカルテを見てまた気づかされる。

楽しんでみる

最後の定期試験が終わりました。

寝不足と焦りと詰め込み作業で極限状態に追い込まれると友達同士で、目がヤバイな、顔がやつれたなぁ、痩せたなぁ、発狂しそうやなぁ、イライラが止まらんなぁ、下痢が止まらんなぁ…

と話しながらお互い疲労困憊ムードに笑い合う。

お互い助け合い励ましながら、どうにか国試も頑張っていこうねと結束力も出てきたことが嬉しい。

客観的に見たら、クラスメイト全員がグロッキー状態でそれはもう尋常じゃない様子だったんだろうなと思う。(俯瞰して見てみたかったなぁ…)

私もテスト2週間前までは元気だったが、次第に心窩部が詰まり始め、背中の痛みから胃の不調が現れて、腹部の膨満感でワンサイズほどウエストが太くなったのではないかと思った直後に下痢をした。

困ったことに、こういう時と重なっていつも自宅の猫が調子も悪くなる。

私が変なモードに入って構ってもらえず影響するのか。

湿気を嫌う体質で季節的な原因もあるのか。

今まではストレスやな、嫌やな、とネガティブな考えしかなかったけれども、それはそれで体の反応というのは面白いなぁと思い、しんどいなりに一時的なものとして異常な状態を楽しんでみようと思った。

テスト明けに体調が悪くなるか心配ばかりしていたけれど、こんな風に考えられるようになったのも治療を重ねて元気になってきたからかもしれない。

やることがある、目標がある、規則正しくリズムがあるということは、心身にとって良いことだ。

体調を崩しすぎない程度に程々に。

ファッシア

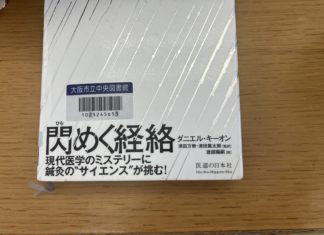

引き続き「閃めく経絡」を読んでいます。

一番気になっていた経絡や経穴とは何かについてですが、

気が知性を持った代謝であるならば、鍼灸のツボは発生的な形成中心であり、経絡はこれらを接続するファッシア面ということになる。

ツボがファッシアに存在すると完全に確信している。

と筆者はこう記しています。

ファッシアって何でしょうか?

ファッシアとは「膜」のことであり、臓器、骨、筋肉、脂肪、靭帯、血管、神経などの組織を覆う膜の総称です。

そのファッシア面にツボがあり、そのファッシア面に沿って気の通り道となる経絡が走っているとの見解が書かれています。

そうなんですね。

まだ正直なところあまりピンとこないですが、そうなんでしょう。

膜にはいろいろな感覚受容器が備わってそうですが、実際、肩が凝っているところに鍼を刺してもらうと、鍼が筋膜を破る際にプツンという衝撃を感じる事があって筋肉が緩む経験を何度かしたことがあります。その時に「響き」「得気」と言われる感覚も起こりやすいです。電気が走るような感覚、それが冷たいとか熱いとか寒熱を感じる場合もあったり、ズーンとした心地良い圧迫感などなど、いろいろ起こると思います。

東洋医学の考え方に、一部は全体を表し、全体は一部を反映している。

その理論を応用して、頭皮鍼や耳鍼などで治療する方法もあります。

そうであれば肌も一番外側の膜に相当するファッシアと考えると、わざわざ(ツボがあるとされている内部の)危険の伴う関節部や筋肉の裏側、血管や神経の密集したところに刺さなくても同じような効果を引き出せるとしたら、

それを薄い皮膚表面で再現できるとすれば、

安全かつ確実に代用できるのかもとフト思いました。

観察のしかた

舌診の撮影をさせてもらった。

色と苔と形に必死で、

厚みはどうだっけ?

あまり覚えていないし写真にも残っていなかった。

舌診の本の写真は正面がほとんど。

本は平面。

人体は立体。

これからは色んな角度から観察しよう。

閃めく経絡

以前から気になっていた本を読んでます。図書館で借りれました。

「閃めく経絡」ダニエル・キーオン著

私は今まで東洋医学について記した本で、西洋人が書いた本を読んだことがありませんでした。振り返れば、ほぼ日本人か中国人で、韓国人は1人か2人くらいでしょうか。なのでとても珍しく感じました。ちなみにこの本はアマゾンでも好評価です。

著者はどんな人なのかと見てみたところ、救急診療専門医のイギリス人で、中国に留学して鍼灸を学ばれていたようです。

なので、もともと現代医学に明るく、特に発生学が得意なのか、その知識の上で鍼灸を学ばれて感じたことを掘り下げ、分析して想像した内容になっているのかなぁという印象を受けました。

著者は、「発生学からの知識に数学を取り入れて、鍼灸がどのように作用するか理解するようになる方程式を作り上げる。それは無限に複雑で美しい形であると同時に洗練された単純性を表したものになる。」ということを記しています。

今まで東洋的な言い回しに慣れてきた私には、いかにも西洋的な文面だなと感じざるおえませんが、このような考え方で西洋医学はここまで発展してきたのだろうとも思います。

まだ、この本を半分くらいしか読んでいませんが、著者は「気」とは何か、なぜ「経絡」がこのような配置になっているのかを、人体がどのように発生し、どのように作用しているのかを理解すれば明らかになると考え、発生学の見地から答えを見出そうとしています。

この後の展開が楽しみです。

近年、西洋圏でも東洋医学が盛んに学ばれ、人気があると聞いています。そうなることで、この著者のような人も増えてきて、今までになかったいろんな切り口で考えられるようになり、東洋医学もより発展していくかもしれません。そしてそうなればいいなとも思います。

脂漏性角化症

20代の頃から、顔の一部に繰り返しできるイボに悩まされており、

イボの範囲が広がるタイミングに毎回皮膚科を受診してきた。

診断名は「脂漏性角化症」別名、老人性疣贅といわれるもので、はっきりとした原因は不明だが

老化や紫外線の影響ではないかといわれた。

20代で老化が原因といわれるのは全く納得がいかなかったが、

当時、部活で真っ黒に日焼けをしていたためそのせいかなと思い、

日焼け止めをせっせと塗り、皮膚科で処方されたイボによいといわれるヨクイニンをのみ、

病院で液体窒素(ものすごく痛い)で患部を治療してきた。

しかしそれでも完治することはなく現在(かれこれ20年弱)にいたる。

東洋医学にふれるうちに、私は瘀血の症状がわりと強いし、

完治しないこのイボもも

私の場合はもしかしたら瘀血が原因なのでは?と思うようになった。

シミも紫外線が原因といわれているし瘀血の特徴の一つであるので、

私を悩ませたしつこい脂漏性角化症も紫外線が一つの原因なら瘀血がよくなれば効果がでるのでは??

イチ鍼灸学生の、つたないひとつの仮定ではあるけれど、今後の経過を自分の身体で検証していこうと思う。

生活癖

甘いものがやめられない。

それにジャンキーなものも・・・。

食べると確実に体調が悪くなるだろうと分かっているのに食べてしまう。

いったい何何でしょうか?

分かっているのにやめられない。

世の中にもそう言う人は多いのではないでしょうか。お酒やタバコもその代表かと思います。

私の場合はそう言う気分になるのは決まって夜です。

朝や昼間はそういうものを見ても何とも思わないのですが、夜になると無性に食べたくなってきます。そしてそんな時は必ず食べすぎてしまいます。

今、色々分析してみると、朝は睡眠から目覚め、身も心もリフレッシュしていて一番健全な状態なように思います。そんな時は気分も落ち着いていて穏やかで心に余裕があります。

昼間の活動時間になると、仕事モードに入り、自分の外のことに終始注意を払って集中している状態です。きっとこの時にかなりのエネルギー(気)を変に(正しくない方法で)消耗しているんだと思います。

そして夜になると何か昼間に失ったものを解消、穴埋めしたい気分になっているように思います。それが反動となって強刺激な甘いものやジャンキーな食べ物の欲に転化しているのではとの分析です。

東洋医学的に考えてみると

人の体は均衡を保とうとします。

昼間に陽気が旺盛になって、夜に陰分が充実する。

気は陰から転化してできる。

私の場合は、本能的に昼間に失った陽気を取り戻そうと夜に過食して(間違った方法)陰分を増やそうとしているのでしょうか? もともと陽気不足なもので。。

睡眠が陰分を増やす行為なら、過食するより早く寝た方が賢明ですね。

そしたら翌朝になって充電され、また心穏やかな朝に戻れるはず。

脈診について

ある患者さんの脈を見せてもらった。

処置の前後で、自分には

脈の幅や硬さつまり形が(ほとんど)同じに思われた。

一方で

処置の後の脈には、

指腹を通りすぎた直後に伝わってくる

余波というか余力というか、

前に進む力の様なものが加わったと感じられた。

それが脈状の印象を確かに変える。

あるいは処置後であることを知る

自分の主観がそう感じさせるのか。

訓練を積んでいく中で、

今回の様なケースでも前後で形状の差異を

拾えるようになっていくのか。

先日の症状より

先日の症状の記録

就寝時に目を閉じると、上焦とくに頭部に詰まった感じを非常に強く覚え、のぼせとは異なるチラチラと小刻みにかかる圧のため思考がまとまらない。直後に、それが胸の辺りの強いムカつきとなって現れるとただ横になっているのが辛くなる。

ままならず咄嗟に押圧した合谷穴の刺激で、圧が上焦より下方に一気に降りていくのが感じられた。さっきまで混乱でしかなかった思考に文字通り余白が生まれて頭がスッキリとした。

ムカつきを端に発した一連の症状はこの後も展開していくことになったけれど、その最中に少し新しい視点で考える機会を得た。穴性について、その性質が言葉に置き換えられた経緯について。気が流れるときに生む推進力が体に与える作用について。