先日の症状より

先日の症状の記録

就寝時に目を閉じると、上焦とくに頭部に詰まった感じを非常に強く覚え、のぼせとは異なるチラチラと小刻みにかかる圧のため思考がまとまらない。直後に、それが胸の辺りの強いムカつきとなって現れるとただ横になっているのが辛くなる。

ままならず咄嗟に押圧した合谷穴の刺激で、圧が上焦より下方に一気に降りていくのが感じられた。さっきまで混乱でしかなかった思考に文字通り余白が生まれて頭がスッキリとした。

ムカつきを端に発した一連の症状はこの後も展開していくことになったけれど、その最中に少し新しい視点で考える機会を得た。穴性について、その性質が言葉に置き換えられた経緯について。気が流れるときに生む推進力が体に与える作用について。

発汗

学校の実技にて。

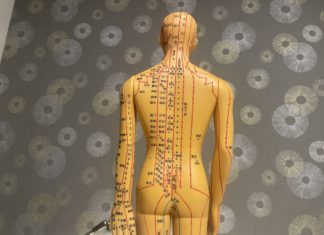

施術中、パートナーの膈兪穴を刺した直後、ドバッと首から背中にかけて発汗しました。

(膈兪穴の前に太渓穴を置鍼していました。)

数分後、自然と汗は止みました。

パートナーは施術後に「は〜スッキリした!」と言っていました。

施術前のパートナーの第一声は「今日は調子が良い!手首が痛いくらいかな」

切経では、肌肉がモチモチとつきたてのお餅みたいで、気になるのは下腿がラップに巻かれたようで浮腫がありました。

上肢や下肢が熱く、指先だけが冷えていました。百会に直接触れなくても熱感がありました。

脈幅があり、柔らかく、

舌診は、舌裏共に褪せた紫寄りの淡紅舌。舌苔が薄く一面にあり、やや胖大舌。

施術後、舌は綺麗な淡紅舌になっていました。

汗法を目的に施術したわけではなく、心配になったのは、発汗したことで正気の漏れがなかったかどうかということです。

翌日と2日後にパートナーに体調を確認しましたが、健康状態に問題はなかったそうです。

汗をかいたということは、 湿が出たとポジティブに考えてよいのか…

私も治療で足裏から汗をかいたことがあります。先生にこの現象は何か聞いてみると、それだけ湿を溜めていたと言う事だそうです。

汗証について調べましたが、自汗、盗汗などネガティブな汗しかありません。

施術後汗が出るという文献もなく困り果てました。

膈兪穴の穴性にもそれらしきことはありません。

けれども、上焦と中焦を隔てる膈兪穴というのは面白いな〜と染み染み思いました。

下野先生に伺ってみると、

「湿というのは表層にあるものと、奥にあるものがある」

モチモチの肌は湿が表にあったもの。

カサカサの浮腫んだ肌は湿が深層にあるもの。

湿のありかも様々で、古い湿は深層に入っていくものなのか、これについてはまた考察していきたいです。

下野先生:「ダメな発汗は体がむしろ冷えてしまう。ポジティブな汗は運動後の発汗と同じ」

ということで、腑に落ちました。

サウナと水風呂3セットすると、直後はスッキリするのですが、1〜2時間すると体の芯から冷たくなり、コタツに全身入れても寒くて寒くて震えていたことがありました。

発汗によって祛邪するのが目的であるが、過度に発汗させると津液を消耗し、甚だしいときは虚脱を招くということが考えられると思います。

外反母趾

寺子屋で施術をみさせていただきました。

患者さんの外反母趾が目に止まり、そういえば学校の実技の時にクラスメイトにも外反母趾が気になる人がいて、

何か共通する点がないかなと考えていました。

足の内側に症状がでているから脾経に問題があるのか?

ちょっと探ってみようと思います。

二つの気海と運動連鎖

学校の解剖学だけでは限界を感じ、春休みを期に運動連鎖の講座を受講しました。

関節にも球、臼、滑車関節など様々な形があり、可動性と安定性を保つため役割が各々違います。

(学校で教わる知識はここまで)

環椎と軸椎は可動性、C3〜C7は固定性と頚椎にもそれぞれ役割があり、その下へ続く胸椎は可動性、腰椎は固定性…

つまり、正しい運動連鎖とは、頸部から可動性→固定と隣合う関節は連動し、下肢まで続いていきます。

胸椎は可動性?そんなに動くの?と思いました。なぜなら、私の姿勢は、頸部が前傾し胸椎を凹ませ固定させていたからです。

本来可動性の役割を持つ関節が固定すると、隣合う固定性の関節が代償運動し、可動性の役割に転じ、さらに隣合う関節も役割が転じ…全身に影響を及ぼすと教わりました。

姿勢を良くするには「肩を寄せなさい」と言われましたが、本来可動性を持つ肩関節を固定すると呼吸が入りません。

関節の特性を踏まえ形態模写をすると納得ができました。

膻中穴あたりを軽く上方に上げると胸郭が開き鳩尾穴辺りの横隔膜が動き呼吸がしやすく、臍下丹田の力を入れなくても治まり、足の接地面が安定し、何より余計な緊張がなく楽な姿勢を保てます。ヨガの安楽座位に通じます。

そこで、膻中穴、気海穴、鳩尾穴に着目してみました。

“人身には気海が二つある。

いまひとつの気海は上気海といって膻中のことである。

上気海と気海は密接な関係があり、いずれも気病を治する大切な穴である。

膻中は上焦の中点であって、上焦の気の会する処である。而して上焦の気は宗気である”

「鍼灸治療基礎学」 代田文誌著

“膻中穴は上焦の気の病を治療することから「上気海」称されているのである。心包経の募穴である。

また任脈、足太陰、足少陰、手少陰の交会穴であり、気(宗気)の集まるところであるため気の会穴とされている。

“気海は諸気の海であり、元気を大いに補う効力と、下焦の気機を総合的に調節する効力を担っている。”

「臨床経穴学」 季世珍著

“気海は原気の海である。(中略)

原気の充実は一切の病の治を促進せしめ、原気の虚乏は全身に影響して諸病の治をおそからしめる。

古来心肺の病は膏肓の病といって、治しがたいものになっているが、肓の源は気海であり、膏の源は鳩尾である。

気海を整えれば従って鳩尾もととのい膏肓の病も治するわけである。

また、気海を一名下肓ともいう。上の膏肓に対する名である。気海は肓の源であるから、肓兪、肓門等に関する”

「鍼灸治療基礎学」 代田文誌著

東洋医学もしっかり繋がっていました!

「患者さんが院内に入った時から勝負です!」

以前、下野先生がお話しされていました。

摺り足や腰に負担が掛かる歩き方を真似してみたり、形態模写をしても他の部位にどう影響するか今ひとつ分からないままでした。

そこで解剖学の勉強をしに行ったのですが、東洋医学の知識を深めるきっかけとなり、望診や切診を勉強する上で役立つのではないかと感じました。

引用・参考文献

「鍼灸治療基礎学」代田文誌著 日本の医道社

「臨床経穴学」 珍世珍著 東洋学術出版

楽しい!

寺子屋メンバーで勉強会をしながら、

それぞれの経験を集めて

あーでもない、こーでもないと話し合い

感じた事を共有する濃密な時間。

とても幸せな時間だと思う。

ひとつ得たヒントから自分の迷いが払拭された時、

急に世界が広がることがって

楽しい!と思えることが更なる原動力になる。

自分になかった身体の使い方、

今日得たものを何万回も繰返し、

身体を作っていくこと。

そして楽しい!と思えることが増えるように

どんどん深みにハマっていけばいい。

口内炎

ここ最近、口内炎がよくできる。

私の場合、口内炎がでるのは食事が偏っているサインなので、そこを改善し

あとは塗り薬をぬってビタミンをとっていればすぐに治るのだが、

折角の機会なので自分で考察し、鍼をしてみる。

口内炎、あんなに小さいデキモノなのに地味に痛い。鍼の効果に期待!

情報

2022/03/27

長く診させてもらっている、ある患者さんを通して

治療中の調子の移り変わりについて、いまどんな感じか?

当初は、直接尋ねたその返答を元にして凡そ判断しようとしていたことを自覚する。

非言語的な情報を受けて何か感じたあと、

確認のため尋ねることが増えてきたことがこのきっかけにあり

それはその患者さんと重ねた時間の中、通じる様になった為のものだとも考えたが

時間はあまり関係なさそうだと知る。

言葉でない分曖昧であるし、

こちらの期待や思い込みが含まれることはいつも留意しておく必要があるけれど、

不確定な性質の情報をなるだけそのままに受け取ることの重要度は高いと感じる。

それが適うくらい静かな所を自分の内に置いておけたらいいのにと思う。

そのために何ができるか。

新しい年

ようやくこの本が手に入りました。

このシリーズの傷寒論はもう読みました。

とても読みやすいです。でもどの本でもそうですが、一度読んだだけではあまり自分の知識に落とし込めません。何度も読み返すのが理想なんでしょうが、気になる他の本もたくさんあって辛いところです。

いつも朝の起床時に1時間ほど自習をしています。寺子屋でお世話になり始めてからの習慣になりました。自分なりに気に入っている習慣です。

これで更に帰宅後の夜にも自習の時間を作りたいのですが、身体の電池切れでなかなか習慣になりませんでした。

今年も新しい年が始まりました。また日々の生活を見直しつつ過ごして、新しい発見を楽しみたいと思います。

易経 その2

つづき

この易経ですが、一般的には「当たるも八卦、当たらぬも八卦」の占いのイメージがつよいですが、本を読んでみてそれだけではないことがわかりました。

易経には大昔の人が、世の中の仕組みや人生においての法則があって、その法則には一定のルールがあり、それを64種類の物語にして教えてくれているらしいのです。

その法則を理解して身につければ、もはや占う必要性もなくなり世の中の森羅万象、物事の道理、そしてその先行きが見通せるようにもなるというのです。

そう聞くと更に興味が湧き、是非理解を深め、その智慧の恩恵に与りたいと思うのも必至です。

そんな易経ですが、いつの時代に出来上がった考え方なのかと調べてみると、今、日本で一般的に使われている「易」は「周易」と言って周王朝時代に確立したそうです。

その周王朝時代の日本は何時代か見ると、縄文時代でした。

恐るべし中国史です。

そんな昔から世の中の道理が解明されていたのにびっくりです。

東洋医学といい、易経といい太古の先人に感謝します。

背中

ありがたい事に最近人の背中を触らせて頂く機会が増えてきました。

しかし現状として捉えることが出来ていない。

正直な感想としてはどうしたものか。

手が重いと仰って頂く事が多い。

ベターって感じで触ってしまっているのかな。

そんな感じなので何とか手を軽くする様に訓練しないといけないなと思っています。

前に脈診の際に教えて頂いた体勢も意識してみよう。

患者側が体験出来たことも勉強になりました。

なかなか人に背中を触られる経験ってしないので、触られたら嫌な部分ってあるんだと知れました。

また背候診と繋がるかは分かりませんが、自分の身体で食事を変えたら何か変化あるのかなと思って一回の食事量と肉をだいぶ減らして変化を追ってみています。

感覚の部分はあまり感じれていませんが、肉食の人の肌のキメが荒いということと筋肉が硬くなるという事は体感する事が出来ました。

なんの役に立つか分かりませんがせっかくやってみたので書いて残させていただきます。