今日の気付き

今日は白石さんの舌の写真を撮りました。

なかなか思うようにうまく撮れない・・。

教えていただいたコツを忘れないようメモして次回の撮影に活かします。

その後、腰の調子がイマイチと白石さんがお話されていたので、腰をみさせてもらったところ、

左の腰が右にくらべ張っており色も暗い感じがあったので、そこばかりに意識がいっていたのですが、

診る人によっては右の腰のほうがよくないと言われることもあるよ〜とお話されていました。

考えが偏りすぎて情報を見逃してはいけないですね。

まだまだ私の視野が狭いので毎回毎回学ぶことばかりで、勉強会、楽しいですo(´∀`)oワクワク

表陽の虚は胃腸の虚に係がる

傷寒論攷注

「案ずるに前條云う所の悪寒已めども、「発熱汗出」然れども猶戸隙の風、傍人起居衣袖の扇風を悪、其脈必ず浮緩、此の証元来表気疏泄有り、故に邪の発散は表実証于速い、然れども表陽の虚は胃腸の虚に係がる、故に表実の一汗にして解するに比べれば、則ち其癒は却って遅く…」

この文から色々発展して思考できそうです。

ここは中風について述べている文で、表陽の虚がなぜ胃腸の虚に繋がるのか。

ここの繋がりはなんなのか。

調べていきます。

傷寒論攷注

「案ずるに「中風」の一証、其人素衛気疏泄して堅からず、或いは労力奔走等の事有り、陽気を擾動かし、表をして開泄せしめて、其虚隙に乗じる也…」

これは霊枢の下の文に繋がると思います。

『現代語訳 黄帝内経霊枢』 営衛生会篇 P 340、341

「

「黄帝がいう。人が熱い飲食物を食べて、これが胃中で未だ精微物質に消化されていないのに、食べるとすぐに発汗する。汗は顔面から出ることもあり、背中から出ることもあり、半身だけ出ることもある。この様に衛気が通常の通路を通らないで、汗となって出るのは何故か。」

岐伯が答える。

「それは、外表に風邪の侵襲を受けて、腠理が開き、毛孔は緩んで、衛気が体表に向かって走り、正気の通路を通ることができないからです。

これは衛気の本性が慓悍ですばやく、どこかに弛緩して開いている部位があれば、そこから出ていこうとするためです。」

」

とりあえず汗に関しては風邪に襲われて腠理が開き、衛気がそこから出ていくから。

『現代語訳 黄帝内経素問』 五臓別論篇 P212

「

黄帝がいう。

「気口の脈を単独で診察するだけで、五臓の変化を知ることができるのはなぜであろうか。」

岐伯がいう。

胃は水穀の海であり、六腑の源泉となっています。

飲食物は口から胃に入り、全て胃に貯留し、脾による輸化の働きによって五臓の気を滋養しています。

気口もまた太陰経であり、さまざまな脈に朝見することを主ります。

こうしたわけで、五臓六腑の気と味は、いずれも胃に源をもって気口に反映するのです。」

」

」

肺経が脾胃の気を受けている事が分かります。

手太陰肺経の始まりである中府の名前も

「中焦の気が集まるところ」

である事から納得できます。

また、脈診で寸口を取るのは、八会穴の脈会である太淵あたりが良く反映されるからではないかと思いました。

最初の傷寒論攷注の文の

「表陽の虚は胃腸の虚に係がる」

とはこういう事なのかなと思いました。

『中医臨床のための方剤学』 P 29

桂枝湯「生姜・大棗の配合は、脾胃を昇発し営衛を補充し振奮させる。」

とあり、桂枝湯に脾胃の薬が配合されている意味にも繋がると思いました。

参考資料

『現代語訳 黄帝内経霊枢』 東洋学術出版社 南京中医薬大学編著

『現代語訳 黄帝内経素問』 東洋学術出版社 南京中医学院編

『中医臨床のための方剤学』 東洋学術出版社 神戸中医学研究会編著

美しさ。

東洋医学で言うと、

一般的にブラックボックス化されているイメージでした。

しかし、

林先生の治療をみて、それが改めて覆されました。

先生の治療はブラックボックス化させるのではなく、外部で症状として出ているものを、内部の原理や構造を理解し、それをわかりやすく伝える。

そしてそれに合った配穴する。

その治療に感動し、そして、美しさを感じました。

これが自分の目指す治療だなと。

生意気ですが、将来、自分にも治療ができるという根拠のない自信が湧いてきます。

想像すると、鳥肌が立つように心躍ります。

好きな人ができたような感覚で笑

好奇心と情熱を持って東洋医学に向き合いたいと思います。

舌を観察して

ある患者さんの舌を観察してー

ピンク色に映った。

舌全体に、舌辺まで一面がピンク。

(発色が全く舌裏と異なる。)

うえに乗る白苔が対比でより白く映る。

自分にとって初めて(当然、継続的に

見させてもらっているその患者さん

においても)見る色味で印象に残った。

紅絳舌に分類した。

鬼退治

2月3日は節分の日。

日本人は恵方巻きを買って、その年の恵方に向かって、その巻き寿司を食べる習慣があります。いったい何故なんでしょう?

「その一年縁起がいいらしい、福が舞い込むらしい。」

食べるだけで福が舞い込むなら行っておきましょう。と私も今年も食べました。

でも豆まきは行なわなかったです。今思えば、せめてまかないまでも豆くらいは食べておくべきだったかもしれません。

東洋の伝統的な陰陽五行思想では、季節の変わり目には「悪い気が入りやすい」という考え方あります。そのため立春である節分に悪い気の象徴である鬼を追い払う豆まきをするのですね。

そう言えば最近、朝や夜に寒気をよく感じるようになってます。背中がゾクゾクする感覚が頻繁にあり、布団に入っても寒くて寝れない時もあります。

でも寝たら寝たで寝汗をかきやすいですし、完全に営衛が乱れてます。

そんな状態だとイチコロで鬼にやられてしまいそうです。

とりあえず応急処置的に漢方を飲んだり、風門を温めたりしているおかげか本格的にまだ風邪は引かないですんでます。

だんだんここまで書いているうちに、今からでも豆まきをしておいた方がいいような気分になってきました。

豆(魔滅)はすごいアイテムかもしれない。

ただいま、寺子屋

国試と卒業式を終え

半年ぶりに寺子屋に帰って来ました。

そして本日国試の合格発表があり無事合格しました。

今日は国試でお休みしていた間のことを

書こうと思います。

寺子屋はお休みしましたが、

体調管理のため一鍼堂に通っていました。

秋の卒業試験前は胸痛、息切れ、動悸。

締め付ける服や下着が着れなくなりました。

コロナに罹患して以来、

のぼせと耳鳴りがひどく、

疲れるとすぐ喉が痛くなり

ここで放置してしまうと

発熱して咳が止まらなくなります。

卒試直前は

「間食を避けるように」

と院長が仰っていました。

脾の負担を減らし、脳に気血が行くようにということかな?

お世話になっていた漢方の先生が以前

「甘いもん食べたらアホになるし心が病む」

と言っていました。

しかし、この頃学校では脳に栄養が行くと

ブドウ糖ラムネが大流行。

とにかく何事もほどほどにですね。

卒試が終わり、油断してファーストフードを食べた後、

コロナは陰性でしたが38度の熱が出て咳が止まらなくなりました。

下野先生が以前話していたことを思い出しました。

「クリスマス、正月明けは温病チックな人が多い」

去年高熱を出した時に、内科の先生が

「熱が出るのは胃腸を大切にせえへんからや」と

脂質カットメニュー表をくれました。

肝鬱で脾がコテンパに弱っているし

脂っこい食事、夜中のおやつ、

クリームと名のつくもの(アイス、ケーキ、チョコ)を避け

徹底的に和食生活することにしました。

冬になり、学校の暖房が暑くて逆上せが酷くなり

眠ることができなくなりました。

冬場寒冷となるべき時に反って温暖であったり、

厚着し過ぎたりしても精気を外洩れせしめ「陰虚」の体質を作ってしまう。

同気相求むですね。

香辛料を控えるように、

カイロ、ストーブ、入浴

直接熱に当たる事を避け

重ね着して暖をとる。

毎晩22時には寝る!

院長から生活指導もしていただきました。

「精を蔵さずして発生する所の温病」

精を蔵さず陰虚となり「陰虚伏熱」

国試が近づくにつれ

精神的に追い詰められ疲れがピークの中、

今年は立春と卒試が重なりました。

立春になると毎年決まって発熱する私は、

インフルもコロナの大流行もあり

異常に気が立っていて

この頃から右の太白と公孫の間が痙攣し始めました。

脾が悲鳴を挙げてるのかなぁ・・・

国試が終わるとピタッと止みました。

冬から春にかけての季節の変わり目

「木の芽時」に国試や入試がある日本は酷…

治療を通して面白いなぁ〜と思ったのが、

体の変化と治療後のリズムがわかってきたことでした。

そして鍼だけで乗り切れるか、

鍼の効果を妨げないように

秋頃からサプリも漢方もやめました。

治療の翌日は、力が抜けて木偶の棒になります。

「頑張れない日」ができました。

初めは勉強できへんやんか…と

嘆いたてましたが、

ちゃんと植物が育つように大地を整えて

上にばかり行こうとせんと

大地にも根を張れるように

敢えてそうしてくれてはるんやと思うようになりました。

翌々日からちゃんとヤル気スイッチが入りました。

コロナと切っては切れない3年間、

学校でマスクを外したのは卒業式が初めてでした。

コロナ世代やと悲観したこともありましたが、

後遺症に鍼が効くことも学べました。

師との出会い

鍼師を生業としたいと夢を抱く同志

応援してくれた家族や友人

満足いく学生生活が送れました。

これからやりたかった勉強をして

早く臨床に立てるようになります。

参考文献:「温病の研究」 楊 日超著

経験

===========================

2021/11/16 『経験』

さらけ出してもらったことを受けて動かされるものがあると思った。患者さんから、痛みが少し和らいだ、マシになった、と伝えてもらうことが、こんな風に推進力になるとは以前想像しなかった。そしてまた、それを先生方に共有してもらえることが、自分の内にこんな感情を生むのかと新鮮だった。

===========================

2021/11/17 『得難い日』

届けたいところに鍼を届けらるように。そう考えている時点でもう違ってしまっていることは明確なのに、あれこれ考えがよぎるし、体が硬い、頭も硬い。そんな折、院長から意識の置き方について話して頂く機会があった。同じ日、下野先生から、体の使い方について具体的な指導をして頂いた。得難い日について、これ以上書きようがないくらいです。

===========================

2021/11/24 『お腹』

裏熱を孕むお腹。実際の患者さんのからだを診せてもらう中で、手で触れることを通して、裏熱という言葉が採用されているその意味が少しだけ知れたと思った。

触れて、感覚として最初に覚えたのは、鈍い・鈍磨、ということ。そして、そう感じたのには、皮膚表面付近がいやに分厚く感じられることが関係していると言えそうだと考えた。この厚みは何がもたらすのか?また、分厚さが遮蔽しているためか内側からの温感が感じにくい。もっと他にも、何か絡み合ってこじれた感じも受ける。通りにくいのは熱だけか?熱は籠り、その熱はどこへ移動する?体のほか精神面ではどの様に影響するのか?検討を続けたい。

複雑

五臓の生理に陰陽、虚実がからんでくるといつも頭の中がこんがらがってしまいます。

脾気虚 心血虚 肝火上炎 肝陽上亢・・・

脾気虚や腎気虚はあるのに、なぜ肝気虚はないのか?などなど。

複雑だと感じるのは五臓や陰陽の生理作用を私がよく理解していないということなので、

教科書や本で文字を追ってみるもなかなかイメージしにくいです(-ω-)もどかしい。。

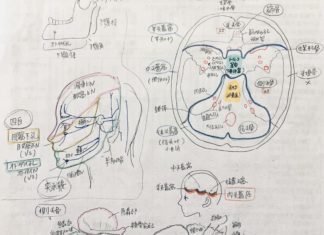

図をかいてみるなどして関係性を整理しイメージできるように勉強することにします。

せっかくなんで

最近、漢方薬を自分でアレンジして飲んでいます。

先月の強い寒波がやってきたくらいの時に、時々寒気に襲われていておかしいなと思っていた時期がありました。とりあえず桂枝湯も入ってるからと思い、以前にもらって余っていた柴胡桂枝湯を飲み始めたら、横隔膜下の引きつりが和らいでいるのに気がつきました。

改めて自分は胸脇苦満状態だったんだと思いました。

上半身を左右に伸展すると左側の方が硬く、左腸骨稜に付着している筋肉が引っ張られて痛みがあります。夢分流腹診でいう、左の肝相火が実しているということでしょうか。

とりあえず疏肝理気をしてあげたいです。

勤めている薬局に生薬があるので、今飲んでいる柴胡桂枝湯に生薬をプラスして、自分の身体を使って実験してみたいと思います。

食について

過食や、少食は万病の元だと考えます。

生き物は気、血、津液から構成されています。

この気、血、津液は食べ物から構成されています。

だから、食べ物は生き物が正常に生きていくには、正常に食べ物を摂取していかなくてはならないと考えます。

そして、食べ物を化成しているのは主に脾の役割です。

なので、脾の失調は万病の始まりとも言えるのではないでしょうか?

少食になると、脾で食べ物を水穀の精に変えることが出来なくて、気血津液を化成することが出来なくなり

臓腑機能の失調や、気虚、血虚など、虚症が顕著になるのではないでしょうか。

たしかにお腹が減っている時は頭がボーってしたり、体に力が入らない時が多々あります。

しかし、少食は食べたいけど食べ物がないから食べない時と

食べ物を食べてないけど、お腹が減らないという2種類があると思います。

前者よりも後者が問題だと考えます。

食べてないのにお腹が減らないということは生理的な現象に反します。

これにはどのような原因があるのでしょうか?

やはり、一つに脾の機能失調があるのではないでしょうか?

逆に過食になると、脾胃が食べ物を精に化成できる容量を超え、食べ物が脾胃に溜まってしまう。

そうすると脾胃を傷つけててしまったり、食滞、食積が溜まって、痰に変化して、あらゆる場所に病を起こしてしまう。

これも食べても食べてもお腹が減ってしまうのは生理的に異常があると考えます。

食べても運化されずそのまま流されてしまったり、

身体に気、血が十分に行き渡らずにずーっと運化してしまって食欲が抑えられないなど、多々原因はあると思います。

食べ過ぎて太っている方や、少食で痩せすぎな方も、

意志が弱くてそうなってしまっていると考える方が多くいますが、

東洋医学的に考えると根性論ではなく、病の一つとして考えることもできます。