小児の舌診

地図舌について調べていると

地図舌は小児によくみられると記載されており(針灸舌診アトラス P46より)

なぜ小児によくみられるのか疑問に感じたので考察します。

舌苔の剥落は陰虚、血虚、胃の気の衰を意味することから、

小児は陽の気が強いため熱により苔が剥げている。

また、臓腑がまだ発達しきれていないことから胃の気も不十分なため地図舌が多いのかなと思いました。

実際に小児の舌を診ることがなかなかないので、機会があればみてみようと思います。

参考資料

針灸舌診アトラス 緑書房

福音

こんにちは、高山です!

先日、数少ない仲のいい友人から嬉しいお知らせが届きました!

大学受験に合格しました!

3年間の受験勉強の末、医学部受験に合格したみたいです。

彼とは、16歳の時に修学旅行でバスの席がずっと一緒で、意気投合して仲良くなりました。

話に毒とクセがあって面白い奴で、気弱でちょっと変な

ところも、自分と似ていて、いいやつです。

共通点は自然と生き物が好きというところ。

その後も、一緒に山や川、池に行って虫取り網を持って

生き物取りをしました。いい思い出です。

卒業後の進路は医学部を目指すと言って、その後は

連絡をとらなくなり、成人式にも来ませんでした。

そして、去年の夏休み、インスタグラムで連絡が取れて、

久しぶりに遊ぼうって事で、滋賀の山奥にザリガニ取りに行きました。

相変わらず面白いやつで安心しました。笑

終始、話で爆笑していました。

見送る際、「今年は絶対合格できる」って後押ししました。

そして先日、彼から「終わったー、受かった!」って連絡がきて

自分のことのように嬉しくて、そして、賞賛しました。

血の滲むような努力、絶え間ない時間、親からの期待、

いつ終わるのかという恐怖、が言わなくても感じ取れました。

彼の姿は、これから、自分が目指すべきものの励みになりました。

彼は西洋医学で、自分は東洋医学を極めようと語りました。

受験に終わりがあっても、

東洋医学に終わりはあるのかは正直わかりませんが、

絶えず、勉学と新しい発見に

向き合おうと思いました。

心血虚証

心の血不足によって血脈が空虚になり、身体を滋養することができなくなる。

心血が不足すれば「神」にも影響が出る。

思慮過多、心労過多、目の使い過ぎ、血の生成不足(脾胃の失調からくる)などが原因。

心悸、怔忡、胸悶、眩暈、健忘、不眠多夢、顔面蒼白などの症状が現れる。

心血虚が痩せやすいのは、脾胃からの影響を受けて血の生成不足が起こり、

身体が栄養を吸収できないため。(舌もやせてくる)

心血が不足し、神を滋養できなくなると落ち着かなくなり、不安になる、心悸怔忡がおこる。

(眩暈や健忘が現れるのは血が少なくなり、髄海を養えないため)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -...

練習会にて

先日、寺子屋生だけの練習会でのこと。

お互いを治療し合いました。

その際、上巨虚に鍼をしたのですが、受け手の側の人が置鍼の間、身体の中で起こるその刺激の行方を追っていたみたいで、足から徐々に昇って骨盤の辺りが腰も含めて温かくなったと言っていました。

その後、続いて公孫に鍼をしたところ、腰までの広がりが、首の辺りまで登ってきたそうです。自身で鍼を受けるのはそういう意味でもすごく勉強になるとも言われていました。

実際、自分自身では感じることができない感覚なので、私もその話を聞いて勉強になりました。

今まであまりそういう感覚の話は聞いてこなかったので、寺子屋でお世話になるようになってから、そんなものなのだなと知るようになり、一般の患者さん側にも普通に感じる人は感じているんだと認識するようになりました。

いつか私にも感じられるようになるといいのですが、やっぱり持って生まれた体質的な要素が大きいのでしょうか、今のところ不明です。

体表観察メモ

9月27日 晴れ

たしか先週末はまだ日中に暑ささえ感じていた筈が

もうすっかり秋らしく夕暮れ時には肌寒さを覚えた。

切経の練習で自分の下肢に感じるはっきりとした冷え感にはっとする。

夏場にはどんな感じだったのか、少し前のことなのに思い出せない

のが惜しい。左足での冷えがより強い。

ひだりに顕著な前脛骨筋部の過度な膨らみとのつながりは?

気になるところに鍼を置いてみる。左膝関

膝と足首、足部に感じる冷え。この時期にこの程度の強い冷えは、

上肢との落差は、どうなのか。体調が変わった時にどう変化していくのか。

備忘録として記録

LED光と五行

この前観たテレビ番組で、LED光治療を美容治療に活用する最新医療を特集していました。

LEDとは発光ダイオード(光る半導体)のことで、青色発光ダイオードは日本人が発明したとしてノーベル賞にも輝き、当時話題にもなりました。

今ではLEDは一般の家庭用電球として普通に利用されています。

それが最近では美容皮膚科などで美肌効果などを期待して利用されているそうです。

波長が短いと紫色〜青色

波長が長いと橙色〜赤色

光の色によって期待できる効果が変わるとのことで、その色と陰陽五行との法則性はあるのか気になったのでちょっと調べてみました。

⚫︎青色

(期待できる効果)

皮脂の過剰な分泌を抑える

アクネ菌を殺菌して、ニキビをできにくくする。

(考察)青色は波長が短いので、表皮に主に影響すると考えると、難経の菽法診でいう皮毛の部分に当たります。ここには脈外を流れる衛気のエリアで、皮脂の分泌の調整、殺菌は衛気とリンクしてそうですが、そもそも3 菽の肺のエリアです。東洋理論から言えば、白色であって欲しかったです。

ちなみに最近知ったのですが、青色は東洋医学の五臓六腑では三焦の色を表すんだそうです。

⚫︎赤色

(期待できる効果)

真皮層にまで到達して、血行を促進し、新陳代謝をアップすることで美肌に導く。当然くすみやクマの改善のほか、ニキビやニキビ跡の炎症も抑えるといった表皮の再生も促す働きも期待できる。頭皮に照射すれば、薄毛にも期待できる。

(考察)赤色を照射することで、血脈の深さ(心)が活性化するのではないでしょうか。このエリアではリンクしているように思います。

⚫︎白色

(期待できる効果)

波長がさらに長く、真皮のさらに奥にまで到達するため、赤色LEDと同様の働きがあるほか、筋肉層までアプローチすることも可能。筋繊維にアプローチすることで、シワやたるみの改善に期待できる。

(考察)白色は筋肉層とあるので、菽法診でいう 12菽 筋の深さ(肝)に相当します。本来白色は肺の色なので、こちらはリンクしませんでした。

⚫︎黄色

(期待できる効果)

青色LEDと赤色LEDの中間の波長を持つ黄色LEDは細胞の修復機能をケアする効果があるとされているため、敏感肌のケア、ターンオーバの周期の改善に一定の効果を発揮する可能性がある。またリンパの流れの改善による、むくみ、たるみ、シワへの改善もしたいできる。

(考察)黄色は 9菽 肌肉の深さ(脾) です。運化の働きなどがある脾の働きにむくみ、たるみ、シワなどのキーワードがピッタリきます。

⚫︎緑色

(期待できる効果)

痛みを抑制し、神経系の炎症を減らす可能性がある。

シミ治療。

(考察)緑色は肝の色です。12菽 筋の深さ(肝)になります。

確か神経は肝の分類に入ってたように思うのですが、自律神経にも影響していますし。シミも肝斑と関係がありそうです。

⚫︎黒色

そもそも光に黒色などあるのだろうか・・・

ここは除外です。

まだまだLED光の医療活用は研究途上の部分が多いため、今後の新たな発見や利用応用による展開に期待したいところです。

穴の名前、実技での体験など

テスト前で暗記の時期に入りました。

経穴丸暗記は面白くないので、少しですが付随する情報を書いて認識を深めたいと思います。

腎経

①湧泉 (井木穴、子穴だが腎なので瀉法厳禁)、回陽九鍼穴 足背、足屈曲時、足底の最陥凹部

まんが経穴入門P184 由来「足の少陰腎経の木穴に属し、腎経の脈気が湧き出る」

五兪穴では(井・滎・輸・経・穴)があり、陽経には原が加わる。

霊枢:九鍼十二原では気血の巡りを自然界の水の流れで例えた。

井穴は水源。

②然谷 (滎火穴) 足内側、舟状骨粗面の下方、赤白肉際

まんが経穴入門P184 由来「別名、※龍淵 火が深いところで燃え盛り、水の相剋を受け付けない」

※考察 龍の火のイメージが符合しているのか。

③太谿(原穴、兪土穴) 足関節後内側、内果尖とアキレス腱の間の陥凹部

まんが経穴入門P185 由来「内踝の真後ろの深い陥凹部にあるため、湧泉から出て然谷を通った腎水の流れがここで一つにまとまる」

診断でも使える穴な事がよく分かります。

気になること

最近絡穴が気になっています。

豊隆の調べ物をしている時になぜ豊隆は化痰作用があるのか。

それは絡穴で脾と連絡しているからだという内容に触れたので、穴性を学ぶ時もこういう事も意識していきたいと思います。

実技で

実技の授業である穴に置鍼5分くらいされた。

その時恐らく肝がやられて季肋部あたりが痛み始めた。

この時に何で左何だろうと不思議になった。

理論的には

中薬の配合 P 78

「左右者、陰陽之道路也」とあるように、肝気は左から上昇することで、木気は行き渡り(条達)、肺気が右から下降することで、金気は正常に運行(粛降)します。

とありました。

五行でも左に属するのでその辺もあるのでしょうか。

逆に肝気虚と呼ばれる状態にこの治療をしたらどうなるのか。

気になりました。

本では存在している肝気虚も、実際は肝は剛臓なので中々ないとは思いますが…

プライベート

先週から1ヶ月間だけ兵庫県に住むことになりました。

引っ越し中々大変でしたがやっと落ち着いてきました。

テストが終わったら武庫川にでもゆっくり散歩に行こうと思います。

気持ちの面

後期試験が終われば2回生になります。

色々自分に対して思うことがありますが、極力無心でやれることを黙々とやりたいと思います。

参考資料

まんが経穴入門 周春才編著 土屋憲明訳 医道の日本社

中薬の配合 丁光迪編著 小金井信宏訳 東洋学術出版社

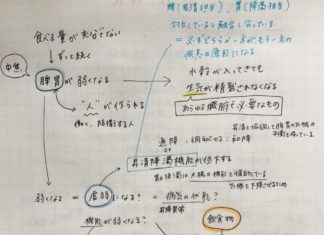

脾胃が弱くなる

食べる量が充分ではない状態が続くことによって

脾胃が弱くなる、とは?(→水穀が入ってきても生気が精製されなくなる)

=虚弱になる?ということ? =病気になる?→昇降異常?

=機能が弱くなる?

脾胃の機能の主なもの:「納運(受納機能/運化機能)」

運化:飲食物を消化し吸収する過程であり胃と小腸が関わる。

失調すると消化吸収が阻害され食欲不振になる。

受納:水穀を受け入れる場所。水穀を腐熟させ水穀の精微へと変化させる。

胃は水穀で満たされることから水穀の海と呼ばれる。

胃が受納できる⇒食欲がある、ということ。

教科書ではそれぞればらばらに習っていることも、実際には

同じ身体の中で起こっていることであって機能が対立し、融合し合っている、のは

脾胃だけでなく他の臓腑もそうなのかもしれないな、と思いました。

臓腑の生理や機能についてあやふやになっていることが沢山あると感じたので

しっかりと復習することにします。

淡々

菜根譚を読んでいると色々ヒントが散らばっていると感じる。

「醸肥辛甘非真味、真味只是淡。神奇卓異非至人、至人只是常。」

神農本草経を読んでいても、神農はあくまで1人ではないと思いますが、その人達はこういった感覚も持っていたように感じる。

もしくは美食に溢れた現代人だからこう思うのか。

また、それをどの様に表現したか。

切経を行う時も同じことだと思う。

何かをやろうとするではなく、無駄を削ぎ落として純粋でありたい。

雑音なんて知らない。

患者さんとの一対一。

一つ一つが淡々とした真剣勝負。

そういった気持ちで望みたい。

参考書籍

座右版 菜根譚 講談社 久須本文雄

舌の考察 2023/11/8

胖嫩舌 舌体が浮腫んでいて力がない感じで、弱々しい雰囲気。

前回よりも舌が膨れて、全体的に苔に覆われ湿潤してテカリも見られる。津液の巡りが悪く停滞している。

この時期は、サンドイッチや揚げものが多く野菜不足で、食生活が偏っていたせいかもしれません。口の周りにも吹き出物が出て肌荒れが目立っています。顔の皮脂も多めです。

舌質は胖大、あせた紅。

舌辺に歯痕がみられる。どちらかと言うと胖嫩気味。

舌中は無苔でやや乾燥気味に見える。舌尖は赤く無苔です。

舌根は膩で、舌辺はうっすらではあるが黄苔が見られる。

風邪の後の空咳がしばらく続いていたのが、反映されているのかもしれません。

ちなみに脈は 中位で細微弦 沈位で滑 でした。