脈診(03)

S.T先生 より四診について教授を受ける。

四診をさせて頂いた、ある患者さんの尺位の洪脉は不可欠な情報であるとの事。

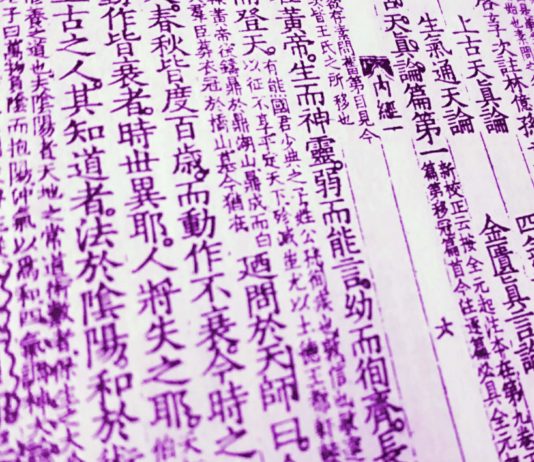

そこで『中医脉学と瀕湖脉学』(たにぐち書店)を読んでみる。

瀕湖脈学七言訣(十一、洪脈)

寸洪在左主心診、

右寸洪時肺不堪。

肝火胃虚関内察、

腎虚陰火尺中看。

寸に洪あり 左心診を主る、

右寸洪の時 肺たえざる。

肝火、胃虚 関内を察し、

腎虚、陰火 尺中を看る。

この「洪脉=大脉」が発生する病機が重要なのかと思います。

【参考文献】

『中医脉学と瀕湖脉学』(株)谷口書店

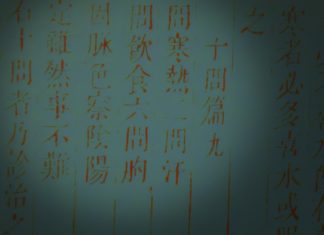

六經病機(01)

太陽病病機

【01】営衛不調

【02】表寒裏飲

【03】邪入經輸

【04】邪陥胸中

【05】実邪結胸

【06】邪陥心中

【07】邪熱下痢

【08】經邪入腑

【09】臓腑陽傷

【10】臓腑陰傷

【01】営衛不調

営は陰で、衛は陽である。衛営は拮抗する事によって、衛外を守り固め開闔を主るという生理機能をもつ。

外的要因により膚表の営または衛の力量に変化が生じ、陰陽昇降のバランスが崩れる。

成無己(金代)は「風は衛にあつまる。・・寒は営にあつまる。」(『注解傷寒論』)とする。

外邪(風)を感受すれば、衛の昇散活動が優位に立ち、衛強営弱病機を発生させる。

外邪(寒)を感受すれば、営の沈降し静かであるという性質が優位に立ち、営強衛弱病機を生み出す。

太陽表虚証。

衛の昇散性が優位となり、外表部に浮揚し、発熱する。

弱くなった営の沈降凝集し静かであるという特性が弱まり、内部を守れず自汗し脉が浮緩となる。

自汗がでれば、衛が散漫となり皮膚の温煦作用が失われ、悪風(風に当たると寒気)する。

太陽中風、陽浮而陰弱、陽浮者、熱自發。

陰弱者、汗自出。

嗇嗇悪寒、淅淅悪風、翕翕發熱、鼻鳴乾嘔者、桂枝湯主之。

方一。

太陽表実証。

営の沈降凝集し静かであるという性質が強くなり、衛が肌表の内側に抑鬱されて、膚表を温めることができなくなり、悪寒が現れる。

陽気が発散されず発熱する。

営の沈降凝集し静かであるという性質が、無汗・脉の浮緊となる。

血を滞らせれるので、頭痛や関節の痛みが現れる。

太陽病、頭痛、發熱、身疼、腰痛、骨節疼痛、惡風無汗而喘者、麻黄湯主之。

方五。

表寒裏熱証。

風寒両方を感受すれば、寒邪は営に入り、風は衛に入る。

営の沈降凝集し静かな性質が強くなり、悪寒ひどくなり無汗。

衛の昇散活動性が強くなるが、汗が出ないので熱を排出できず内部に鬱滞する。

その為に高熱して煩躁し、表裏とも実証となる。

太陽中風、脉浮緊、發熱、惡寒、身疼痛、不汗出而煩躁者、大青龍湯主之。

若脉微弱、汗出惡風者、不可服之。

服之則厥逆、筋惕肉瞤、此為逆也。

大青龍湯方。

八。

【参考文献】

『中医病因病機学』東洋学術出版社

『中医臨床のための 方剤学』医歯薬出版株式会社

『傷寒雑病論』東洋学術出版社

飽和

久しぶりに友達が家に遊びに来ることになりました。

なのでその準備をしなくてはと、部屋を片付け始めたところ、とんでもなく散らかっていることに気つかされました。

知ってはいましたが、よくもまぁこの10年ほどでモノがこんなに増えたものだと、片付けながらつくづく思いました。

増えすぎた服、カバン

増えすぎた靴

増えすぎた食器、調理器具

定期購読しているまだ封を開けていない雑誌の山

買い込み過ぎたインスタント食品

そして書籍

以前から断捨離しなければと思い続けていましたが、いざモノを捨てようとしても、まだ使えるし、また使うことがあるかもしれないと思い、結局捨てずにそのままになっていました。

でもとうとう家の収納に限界が来てしまっていたようです。

こころの切り替えをしなくてはいけません。

「部屋はその人の心の状態を表している」

とも聞いたことがあるので、本当に耳が痛いです。

風寒邪の咳嗽から穴性を学ぶ①

初めまして。

2月より寺子屋でお世話になり始めました日下と申します。

先生方の様な治療家になれるよう様々な事を学んで成長したいと思います。

よろしくお願い致します。

最近穴性学を学び始めたので勉強した内容をアウトプットさせて頂きます。

中医鍼灸 臨床経穴学 P25

「風寒外束、肺失宣降(風寒の邪による宣降失調)

症状:喉が痒い、咳嗽、痰は稀薄である。鼻閉、鼻水。声が重い。または発熱、悪寒、頭痛。無汗。舌苔薄白、脈浮など。

処方:中府、風門、大椎(瀉)…疏風散寒、宣肺止咳。」

この意味を考えていきたいと思います。

まずは穴性を調べる前に、風寒邪がなぜこの様な状況を引き起こすか考えていきます。

記載には2パターンありますが、処方が同じなので異病同治だと思います。

先にパターン①について考察していきます。

①喉が痒い

霊枢経脈篇に肺経の流れが書かれていますが、その中に「従肺系横出腋下」とあります。

この肺系は喉嚨をさし、肺経の流れが悪くなれば経絡上にある喉にも影響すると考えられます。

また、痒みを感じるのは魄によるものだと思いました。

肺は魄を蔵すと言われますが、魄は魂と比べて、「本能的な、比較的低級な精神活動・神経活動のこと。」と言われ、

ここには痒いといった感覚も含まれます。

風寒邪によって肺経の流れが悪くなった結果、肺の蔵す魄にも影響が及んだのではないでしょうか。

②咳嗽

肺失宣降とある様に、正常な状態では肺は宣散粛降という働きをしますが、その機能が弱ると気が上逆して咳が現れます。

③痰は稀薄である。

肺が宣降失調を起こし、通調水道機能に影響を及ぼしたためかと思います。

中医病因病機学P448

「寒痰寒飲は肺に潜伏し、肺の宣降機能が失われる。症状は、咳嗽・喘息・澄んだ痰が出る・大量の白い痰が出る、などである。」

④鼻閉

素問 金匱真言論篇に「入通於肺。開竅於鼻。」

肺の機能失調が鼻に影響しているのだと思います。

⑤鼻水

③と同じ理由かと思います。

⑥声が重い

風寒喉瘖と言われるものです。

中医基本用語辞典

P209「風寒が外から襲い、肺気の宣発・粛降運動が失われ、風寒の邪気が喉部に停留し、声帯の開閉が不順になって本病証を生じる。」

穴性を学ぶにはその人に何が起こっているのかをまず知る必要があるかと思ったので調べてみました。

経絡の走行経路なども意識できるので勉強になります。

その他記載のない参考文献:

「臓腑経絡学」 アルテミシア 藤本蓮風監修 P39、42、44

「中医学って何だろう」東洋学術出版社 P194、196、211

脈診(01)

二十八脉

浮脉

・軽く指を当てると拍動が感じられ、按じると感じ方が弱くなる、もしくは感じられなくなるもの。

・風邪が表にある場合、陽邪が存在する場合、陰陽の制約関係が失調した場合。

沈脉

・軽く指を当てただけでは拍動は感じられず、筋骨の間まで按じると感じるもの。

・病邪が裏に入った場合、内生の邪がある場合、陽気が損傷した場合。

遅脉

・脈拍が遅く、1呼吸に3拍以下のもの。

・陽気の損傷など。

数脉

・脈拍が速く、1呼吸に6拍以上のもの。

・陽邪(暑邪。火邪)を感受した場合、内熱・内火がある場合など。

虚脉

・浮・中・沈いずれも無力で、指を押し返す力の弱いもの。

・気血が不足した場合など。

実脉

・浮・中・沈いずれも力強く指を押し返すもの。

・正気が充実している場合、邪正相争がある場合。

伏脉

・沈脉より深く、骨につくほど重按して初めて触れるもの。

疾脉

・脉拍が極めて速く、1呼吸に7,8拍以上のもの。

滑脉

・脉の流れが滑らかで、円滑に指に触れるもの。

濇脉

・脉の流れが悪く、ざらざらとして、渋滞したようなもの。

短脉

・脈の長さが短く、寸・関・尺の範囲に満たないもの。

・気の推動作用が低下、気血の運行が滞った場合など。

長脉

・脉の長さが長く、寸・関・尺の範囲を超えるもの。

・陽邪を感受した場合、内熱・内火がある場合など。

弦脉

・琴の弦に触れたような、長く真っすぐで緊張したもの。

・肝の疏泄失調により気機が失調した場合など。

緊脉

・張った縄に触れたような、緊張した有力なもの。弦脉に似る。

・寒邪の侵襲を感受した場合など。

細脉

・脈幅が小さく、細かいが指にはっきり感じられるもの。

・陰血が消耗した場合、陰血が相対的に減少した場合。

微脉

・極めて細く、柔らかく、拍動がはっきりせず、按じると絶えそうなもの。

洪脉

・浮位で触れ、脈幅が大きいもの。拍動が勢いよく触れ、去る時に勢いが衰える。

結脈

・脈拍がやや遅く、不規則に時々止まるもの。

代脉

・脈拍が規則的に止まり、拍動が回復するまでの間欠時間がわりと長いもの。

促脈

・脈拍が速く、不規則に時々止まるもの。

緩脈

・脈拍が1呼吸に4拍と緩やかで、遅脈より少し速いもの。

芤脉

・浮位で触れ、脈幅が大きく、軟らかい。按じると中空で、脉の輪郭を触れるが中が空虚なもの。

革脉

・浮位で触れ、脈幅が大きく、緊張していて、按じると中空なもの。弦脉と芤脉を合わせたような脉。

濡脉

・浮位で触れ、脈幅が小さく、軟らかい。少し按じると絶えそうなもの。

弱脉

・沈位で触れ、脈幅が小さく、軟らかい。少し按じると絶えそうなもの。

散脉

・浮位で触れ、拍動のリズムが一定せず、按じると消えてしまうもの。

動脈

・脉の長さが非常に短く、関の一点に現れ、脉が速く、円滑に触れるもの。

牢脉

・沈脉あるいは伏脉のように沈んでいて、弦脉のように緊張していて、拍動が強く有力なもの。

★

時間のある時に、先生がたと練習させて頂いておりますが、ダメ出しやアドバイスを忘れない為に、”脉とり器”を自作しました。

脉診での悪い癖の再確認と、教えて頂いた事の癖をつけるために。

【参考文献】

『新版 東洋医学概論』医道の日本社

東洋医学探訪(02)

鍼灸学生の授業の一環で解剖実習があります。

東洋医学を学ぶ者として

『太古の医家達も、間違いなく解剖実習で学んでいるだろうな』

と考えておりました。

京都で医学史の1ページに触れてまいりました。

山脇東洋觀臓之地

ーーーーーーーー碑文ーーーーーーーーー

近代医学のあけぼの 観臓の記念に

1754年 宝暦4年閏2月7日に

山脇東洋(名は尚徳 1705~1762)は所司代の官許をえて

この地で日本最初の人体解屍観臓をおこなった。

江戸の杉田玄白らの観臓に先立つこと17年前であった。

この記録は5年後に『藏志』としてまとめられた。

これが実証的な化学精神を医学にとり入れた成果のはじめで

日本の近代医学がこれから

めばえるきっかけとなった東洋の この一業をたたえるとともに

観臓された屈嘉の霊をなぐさめるため

ここに碑をたてて記念とする。

1976年3月7日

日本医師会

日本医史学会

日本解剖学会

京都府医師会

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

六角獄舎跡は二条城の南の因幡町にあります。

跡地は集合住宅であり、石碑のみの設置でした。

外邪の侵入経路

2022/02/01

外邪の侵襲に関する説明で、経絡より進入というところがピンとこないのは自分の体験が伴わないことが大きいからか。四肢にとるツボは同じ経絡上の痛みを緩和したり動かしたりすることから導かれた考えにあたるのか。そうならば他覚的に捉えられた事柄とそうでないものとが並列で列挙されていることが余計に捉えにくくしているように感じる。

2022/02/05

ある患者さんの所見からー腹壁が全体に気滞がきつかった印象の初診から3日、そのときとはガラリと印象とが違っていた。臍下の一部を除く他は適度な張りが見られる、その程度になっていた。自汗と各所に反応が見られた下腿もまるきり違っていた。状態の違いの裏にあるものが何か、結論は出ないが次回の経過を追う。

2022/02/06

丁寧に説明する、丁寧にやる、そんなことばかりに注力するのはもうやめだ。

脈診について

長い年数をかけて習熟していくものと習う

書籍では列記されているけど、

遅数をみるのと、浮沈や虚実をみるのとでは全然ニュアンスが違うと考える

「ぴんと張った弦に触れたように、まっすぐで長くはっきりと触知できる」

このような書き表し方になるのは

脈気を捉えるためには、実際指先に触れる感覚を通して行うことになる為で

時間をかけて養っていくべきは、脈状分類の技術というより、脈に触れてリンクするため

の意識の向け方なのかも知れない

そもそも、この考え方は全くの検討違いなのかも知れないが今は分からない

疑問が変化した記録として

鬼退治

2月3日は節分の日。

日本人は恵方巻きを買って、その年の恵方に向かって、その巻き寿司を食べる習慣があります。いったい何故なんでしょう?

「その一年縁起がいいらしい、福が舞い込むらしい。」

食べるだけで福が舞い込むなら行っておきましょう。と私も今年も食べました。

でも豆まきは行なわなかったです。今思えば、せめてまかないまでも豆くらいは食べておくべきだったかもしれません。

東洋の伝統的な陰陽五行思想では、季節の変わり目には「悪い気が入りやすい」という考え方あります。そのため立春である節分に悪い気の象徴である鬼を追い払う豆まきをするのですね。

そう言えば最近、朝や夜に寒気をよく感じるようになってます。背中がゾクゾクする感覚が頻繁にあり、布団に入っても寒くて寝れない時もあります。

でも寝たら寝たで寝汗をかきやすいですし、完全に営衛が乱れてます。

そんな状態だとイチコロで鬼にやられてしまいそうです。

とりあえず応急処置的に漢方を飲んだり、風門を温めたりしているおかげか本格的にまだ風邪は引かないですんでます。

だんだんここまで書いているうちに、今からでも豆まきをしておいた方がいいような気分になってきました。

豆(魔滅)はすごいアイテムかもしれない。

気の分類について

気は、その働きにおいてー

臓腑、経絡、組織などにくまなく分布していて、

生理活動が正常に行なわれるようにする。

心気の推動作用を助け、心の拍動を行う。呼吸と発声を担う。

血と共に脈中を休みなく巡りながら各組織、器官を栄養する。

体表を保護し、外邪の侵入を防ぐ。

汗孔の開閉を調節し、体温を一定に保つ。

皮膚、肌肉、臓腑、筋骨を温める。

それぞれ、元気・宗気・営気・衛気 といい、人体における気のうち

主たるものとされる。

気の概念について、あらためて見直しているとき

先天の気と後天の気を「源による分類」、

そして、前述の4種類を「機能による分類」

と整理して述べている部分が目に入ってきました。

気とは「人体を構成し、生命活動を維持する精微物質を表すとともに機能を表す」とされます。

実はこれまで、この物質という表現にどこかしっくりこない印象を

持っていたのですが、それは、物質=静止した物

というニュアンスを持たせて、読み取っていた為だと知りました。

気の本質が運動にあることについて、考え直すきっかけになりました。

____________________________________________

【参考文献】

『新版 東洋医学概論』医道の日本社

『古典に学ぶ鍼灸入門』医道の日本社